工学実験の風景[1]

とある高専で非常勤講師の仕事をさせていただいております。主に機械系志向の学生達に電気電子の実験を通じて計測器の理解やレポートの書き方や考え方を教えていく実践的な授業です。写真にあるのは、三年生に使ってもらう関数信号発生器という測定器で、こちらの実験室では新しい部類ですが、既にディスコンになったものです。11年前に秋月電子で取り扱いが始まった当時としては新しいDDS型のデジタルタイプの発振器です。この学校では、この前のモデルもあってアナログ制御のデジタル表示というものでしたが今の学生にはデジタルモデルを使って正弦波・方形波とDCオフセットを施す程度の使い方を昨年までは教えていました。整流回路の実験や充放電回路・フィルタの特性測定などの定番なものです。

今時の18歳の学生と対峙しているのは還暦越えの非常勤講師であります。

自分の学んだ時代では真空管式のアナログブラウン管の中古オシロや円形の目盛板が回って周波数を調整するアナログな発振器達だった。設立間もない高専だったこともあって機材不足は先生方が古巣の大学や知り合いの会社から分けていただいたお古のマシンたちだった。古色蒼然とした測定器と、先生と助手の方々が自作された安定化電源などで構成されて電気工学を志向する学生として先生方と対峙してきた記憶も蘇る。

元々の世話人となる先生がユニークな教育をされていて、実践的な体験を通じての実験授業を非常勤講師の先生とプログラムを開発されてきたものを踏襲したのが始まりだった。高専の非常勤講師には社会経験のある高専本科卒のOBが対応できるというルールがあって、本科卒で現場でずっと仕事をしてきた者としてありがたいものだった。前任の非常勤の先生が70歳となりバトンを引き継ぐ形となって始まった。学生10名ほどを対象に回路CADを使って実験回路を写経してもらい、それに基づいて基板CADでパターンを引いて、基板をミリングマシンで一括して10人分の基板を大きなベーク基板から削り出して作成する。学生は、その各自が設計した基板の確認をしてから実際の部品を実装して動作確認をする。

その基板の動作確認をしながら実験テーマに則ってオシロスコープを使い、解析をしていく。タイマーICを使って発振器を作るものだが、学生達は、脳内活動を活発にしないと各人の持っている環境が個々に異なるのだから自分自身の結果について責任を持ちつつ解析して間違いがあれば修正して実験を進めていくというものだった。この実験は実は半期のみ頼まれて実践した。当時の実情としては、非常勤講師を使えるのは、担当の先生が卒業を控える学年を担当している場合にその指導に当たるために予算を確保して非常勤講師に任せて、先生自身は学生の進路指導などの活動の任に充てるということが背景だったようでした。

とても実践的に映る、実験テーマは今までの学生達の歴戦の成果が基板としてストックされていた。学生達が使ってきたCADを駆動するためのマシンはまさかと思える古い低スペックのマシンではあったものの古いバージョンの基板CADを使うことで学生達が作るサンプル回路程度のものには十分対応できるものだったからとてもバランスの取れたものだったようだ。しかしながら、パソコンの劣化などから電源アダプタの更新や小容量のSSDへの差し替えなどをして何とかWindowsXP程度の環境を作られていた。

学生の設計データが上がってくると予め教えられてきたツールを使って加工データとなるガーバーファイルを読み込み10件を一括して配置して一気に削り出すというものだった。精度が高いツールとはいえ、メカもので高速回転での動作はとても繊細だった。わずかずつエンドミルを繰り出していき微妙に銅箔に当たるのを確認してゼロ点セットとして加工モードに入る。刃物を支える重厚なメカと基板を空気圧で吸い込み支えるバランスで何とかカットして基板が削り出される。確かに少しずつガタがきていたのは確かだった。とはいえ削り出す工程も学生にデモ出来るのはインパクトもありよい実験だった。学生の検査漏れでパターンが切れていたりするのは回路図での結合のマークの理解がなかったりするのもご愛敬だが実際にパターンを確認して、自らの半田付けで手修正してもらうのも有意義なものだった。

第二グループになったときにベテラン選手だったドイツマシンが息絶えてしまった。こうした機械の導入後に整備を正しく保全していくような仕組みは、ないのが学校にはありがちで修理費用の捻出も難しいということだ。同時期に別のコースで遅れて導入された先生の所で加工だけを借用できることになり二度目の実験についても何とかクリアできたが、来期来年度はマシンの更新をするということになった。依頼されていた最初の年度の前期限定の非常勤講師の仕事をこうした終えることになり、実験の過程で遭遇する学生たちのスイッチが入っていく瞬間を見届けるという楽しみが教師のものなのかと感じる半年間の経験となった。

翌年は通期での非常勤依頼があり、同一科目だったので世話人の先生を訪ねて懸案事項だった基板加工機の更新状況についてお聞きした。実験室を訪ねると昨年の故障時の対応を踏まえて予備機を含めた購入となり、予算的には従来からのドイツ製マシンはコスト的に合わず国産のマシンが導入されていた。とてもよさそうに見えるマシンだったが、先生が浮かない顔をしていた。ドイツマシンを支えていたのは機械の精度と、使いやすいソフトウェアだったのだ。学生が作って個々のガーバーファイルを読み込み一回の加工で合成加工するという基本的な機能が存在しなかったのだ。

立派な機械を導入されたのに活用できずにお蔵入りとなってしまっていた。こうして基板加工機を用いてECAD/PCAD/半田付け/実験という超実践的な授業から普通の大学などでやっているブレッドボードでの実験に置換するようになり整流回路を組み上げたり、充放電回路、フィルター回路を組み上げたりすることの中で発振器やオシロスコープを活用しつつ電子部品と回路と現物構築をブレッドボードで行うという虎の穴授業として進めてくるようになった。機械系のコースの学生なので電気工学・電子工学に関する授業進捗とは合致しない段階で実践的な実験をさせるので学生達の理解に基づきフィードバックを指導の中でするのはレポート添削の中になりがちだ。

そんな授業を続けてきた中でコロナ禍となり、学生自体が多くの授業をリモートで行いたまにリアルの実験に学校に訪れるという形でレポートの添削指導も学生が添付してくるPDFにコメントを書き込んでのやり取りとなる。中には、自宅にパソコンがない学生もいる。スマホは持っていて手書きのレポートの写真がページ数分取られてメールで送られてきたりもした。高専の学生とはいえ経済的に厳しい環境でのリモート授業は大変なものだ。レポート提出は実験の都度少しずつ出して添削を受けるようにと示しても、最後まで出してこない学生が多い。そして完成度の低いままに提出を遅延して減点ルールの沼に嵌って留年する学生が出てしまった。

そんな状況の中で、新年度が始まりもう一度、機械系の学生にとっての実験の意義を考え直してテーマを絞りこみ実験の再現性の高いものにして細かい単位で確実にレポートを出していく形にしてみた。ダイオードをお仕着せに一種類だけ使うのではなくて複数種の順方向電圧をファンクションジェネレータとオシロスコープで計測するということを通じて電子部品の仕様書の読み方の訓練とオシロ機能の活用についても学んでもらった。半波整流回路でもシリコンダイオードとショットキーバリアダイオードで作った回路の結果から効率算出をしてもらって考えてもらうことをしてもらった。懸案のレポート提出も二回くらいの添削を経て、再実験なども行いながら初回のものが終わりそうだ。残り二回のレポート提出ではスムーズに書き上げられるようになりそうだ。

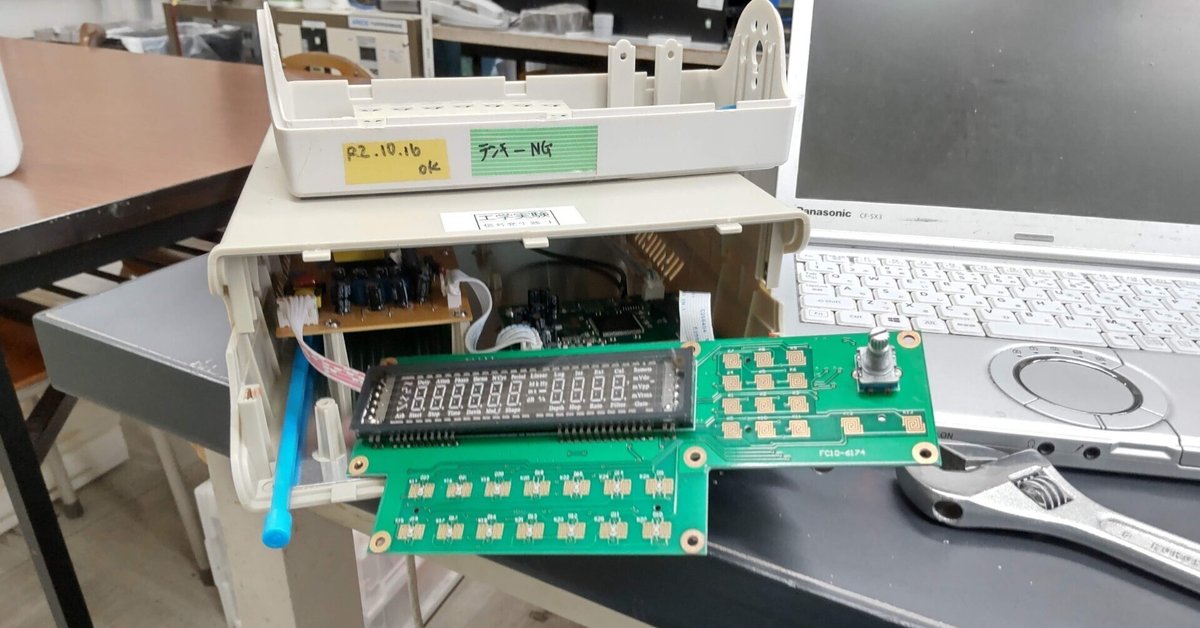

安心して実験を見守っていると全波整流回路の実験をしている学生がおかしな波形をしめしたオシロスコープの波形が上手く画面静止しないと質問してきた。そこにはDCオフセットが崩れて正弦波により作られた山の高さが二種類ことなる大小の山が連なる波形が続いていた。今度は、ファンクションジェネレータの校正が必要だということを示していた。その発振器は秋月電子でよく見かけるタイプだったが、既にディスコンになっているようだった。マニュアルでは校正機能が搭載されていたのだが、そのメニューではテンキーが動作しないと校正モードに入るためのパスコードが入力できず、保有していた発振器の内、テンキーが接触不良で動作しないものは7台中3台あり、4台だけは先行して校正を実施した。

テンキーNGとシールが貼られた機材のケースを開けないことには何も始まらない。ハンドルがついているその機種は見えるネジは背面の一つだけでそれをとってもケースは微動だにしなかった。筐体の開け方についてネットで調べたり、メーカーにメールを投げたりしたが既にメーカーからの応答もなにもないような状態だった。一応その3台はゼロオフセットについてはそれほどひどい状態ではなかった。3台は校正できない旨を世話人の先生に伝えるとでは必要台数購入しましょうという返事をいただいた。

翌週の実験後に先生にお話しをすると購入できないようだということだったのでこちらでも調査して同一デザインのものが中国ブランドであるらしいということの報告をして購入先を調べてほしいということになった。

以前、計測器メーカーにいたときに同様な筐体を使っていたことを思い出した。ハンドルを特定の角度にすることでハンドルを広げて外したことを思い出して解決をみた。前面パネルが明けられたので、ゴム接点の基板側をアルコールでふき取り試験するとテンキーが復活できた。3台を復活させてから、校正を取り直すことが出来た。まだまだ活用できそうな測定器であっても、それを修理することではなくて買い替えることが是となっているのは、学生には見せたくない状況だった。修理校正が出来たことを世話人の先生には伝えて、学生には実験がスムースに進んでいるので最後の時間には保守校正の話をしたいと勝手に思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?