【解説試し読み】『マルペルチュイ ジャン・レー/ジョン・フランダース怪奇幻想作品集』刊行記念「訳者解説」全文公開

『マルペルチュイ ジャン・レー/ジョン・フランダース怪奇幻想作品集』の刊行記念試し読み第4弾、最終回は「訳者解説」を公開します。

《ベルギー幻想派の最高峰》たる作家ジャン・レー/ジョン・フランダースと、その作品について詳説しています。

ご興味をお持ちの方、購入を迷われている方、参考までにぜひご一読下さい!

(※長篇「マルペルチュイ」のいわゆる「ネタバレ」を含みます。恐縮ですが未読の方はご注意の上お読み下さい)

* * *

ジャン・レー/ジョン・フランダース怪奇幻想作品集 解説

Ⅰ 作家ジャン・レーおよびフランス語作品『マルペルチュイ』『恐怖の輪』について

国書刊行会の清水編集長からベルギー幻想文学を代表するジャン・レーの作品集を翻訳出版したいとのお話をいただいたのは、三年前の二〇一八年初夏のことだった。「ベルギーの作家」として、フランス語だけでなくオランダ語作品も合わせて紹介する機会にしたいと考え、即座に飛びつかせてもらった。ジャン・レーにはすでに邦訳書も多いが、フランス語作品にほぼ限られている。しかし、北部フラーンデレンのオランダ語圏で生まれ、フランス語で教育を受けた世代のこの作家は、ジョン・フランダースなどの筆名を用いてオランダ語でも多くの作品を執筆している。

まず作品の選定にあたって、未邦訳の「幻想小説」系を探すことにした。主な既訳書として以下が挙げられる。

・『マルペルチュイ』Malpertuis (1943)(篠田知和基訳、妖精文庫19、月刊ペン社、1979)

・『新カンタベリー物語』Les Derniers Contes de Canterbury (1944)(篠田知和基訳、創元推理文庫、1986)

・『幽霊の書』Le Livre des fantômes (1947)(秋山和夫訳、国書刊行会、1979)

・『ゴルフ奇譚集』Les Contes noires du golf (1964)(秋山和夫訳、白水社、1985)

・『ウイスキー奇譚集』Les Contes du whisky (1925)(榊原晃三訳、白水社、1989)

・ジャン・レイ作《ハリー・ディクソン》シリーズ(榊原晃三訳、岩波少年文庫) ※『怪盗クモ団』(1986)/『地下の怪寺院』(1987)/『悪魔のベッド』(1987)

・「闇の路地」« La Ruelle ténébreuse »(1931)(森茂太郎訳、『書物の王国01 架空の町』国書刊行会、1997、および東雅夫編『怪奇小説精華』ちくま文庫、2012所収)

・「マーリウェックの墓地」« Le Cimetière de Marlyweck »(1943)(森茂太郎訳、『書物の王国18 妖怪』国書刊行会、1999所収)

・「夜の主」« Le Grand Nocturne »(1942)(三田順訳、岩本和子・三田順編訳『幻想の坩堝 ベルギー・フランス語幻想短編集』松籟社、2016所収)

・「〈マインツ詩篇〉号の航海」« Le Psautier de Mayence »(1942)(植草昌実訳『ナイトランド・クォータリーvol. 12〈不可知の領域――コスミック・ホラー〉』アトリエサード、2018・2所収

中長篇の一作品を中心に置き、あとは数多い短篇の中から選ぶことにした。しかし最も幻想的な中篇傑作のうち「闇の路地」は現在も読める版に入っているし、「夜の主」は数年前に筆者も編集に関わったベルギー幻想短編集に収めてある。次なる最有力候補として考えていた「〈マインツ詩篇〉号の航海」は、本企画検討直前の二〇一八年二月に雑誌に掲載された(ただし英語からの重訳)。結局、長篇『マルペルチュイ』をジャン・レーの代表作として入れることにした。前述のように篠田知和基氏の既訳があるが出版から四十年を経ているので、新訳を試みることにした。

短篇に関しては、まだ訳されていないもの、その中でぜひ紹介したいと思ったものが、短篇集『恐怖の輪』Les Cercles de l’épouvanteの十一篇だった(ただし「マーリーヴェック墓地」のみ上記書誌リストのように既訳がある)。分量の都合で十一篇のうち数篇を選ぶことも考えたが、いずれも面白く、また最初と最後の二篇は死んだ父親が各篇を物語っていると示唆している。つまり短篇集全体がいくつもの「輪」からなる円環を成しており、一つのまとまった作品と見なすべきだと判断し、全篇を訳すことにした。また『マルペルチュイ』と『恐怖の輪』は同じ一九四三年、のちにはジャン・レーの作家としての絶頂期と言われることになる第二次大戦中に書かれたという意味でも、「決定版作品集」にふさわしいと思われた。

そしてオランダ語作品である。これについては、すでにベルギー・オランダ語の現代小説翻訳の経験を持つ井内千紗氏に作品選定と翻訳をお任せした。ジョン・フランダース名で出版されたSF的幻想短篇集『四次元』Vierde Dimensie を本書に収めることになったが、その経緯や内容紹介については、後続の井内氏の解説をお読みいただきたい。

翻訳の分担については、本書の半分近くを占めるフランス語の長篇『マルペルチュイ』を岩本が担当した。そしてフランス語短篇集『恐怖の輪』は、フランス語文学研究者の白田由樹氏・原野葉子氏・松原冬二氏の三人にお願いした。白田氏にはエピグラフおよび冒頭と最後の「はじめに─ 輪」「終わりに─ 輪の外へ」を訳して円環を開き閉じる役、さらにそれらの直後・直前の第二篇と第十篇の訳と、短篇集翻訳全体の統括をご担当いただいた。原野氏には第三篇〜第五篇、松原氏には第六篇〜第九篇の作品を訳していただいた。また三名で訳文の確認・擦り合わせ、内容に関する議論も徹底的に行った。井内氏訳のオランダ語作品は全体の五分の一となる。結果的にはフランス語作品が多くなってしまったが、日本では知名度の低いジャン・レーのオランダ語作品を紹介する発端にはなったと思う。

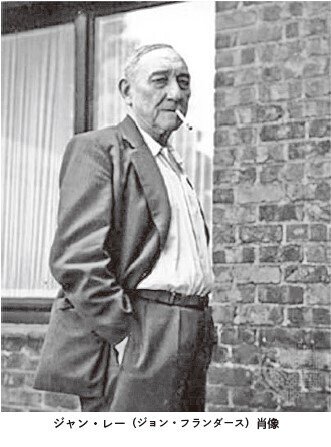

作家ジャン・レーについて簡単に紹介しておこう。本名はレーモン・ジャン・マリ・ド・クレメールRaymond Jean Marie De Kremer で、一八八七年にベルギーのヘントに生まれた。ヘントの国立エコール・ノルマル(高等師範学校)に入学したものの、成績が振るわず中退し、市の職員となるがやがてジャーナリストに転じ雑誌に多くの短篇を投稿するようになる。ジャン・レーJean Ray の名で一九二五年には『ウイスキー奇譚集』を初出版している。しかし翌一九二六年に横領罪で投獄され、獄中で「〈マインツ詩篇〉号の航海」や「闇の路地」など彼の作風の一つとなる代表的な怪奇幻想小説を書くが、一九二九年の出所後にそれらの作品を出版するにあたって別名のジョン・フランダースJohn Flanders を用い、その後は無数のペンネームでオランダ語とフランス語による怪奇・幻想短篇、SF・探偵小説など多彩な執筆活動を続けることになる。

代表的な作品として知られる《ハリー・ディクソン》シリーズは、イギリスを舞台とした少年向けのSF探偵小説である。元々ジョン・フランダース自身の作品ではなく、ドイツの絵入り雑誌に連載されていたもので、ベルギー向けオランダ語訳からフランス語への重訳を頼まれたフランダースが、やがて翻案・改変、そして自ら創作するに至ったもので、生涯に百五十作以上を世に出したとも言われる。第二次大戦中には再びジャン・レー名で、一九四二年に短篇集『夜の主』、一九四三年に短篇集『恐怖の輪』や長篇小説『マルペルチュイ』『大恐怖の都市』La Cité de l’ indicible peur(未訳)を、翌一九四四年には怪奇譚『新カンタベリー物語』を、いずれも〈作家連合〉Auteurs Associés 社から出版する。大戦中のこの時期が創作活動の絶頂期だったようだ。晩年にはジョン・フランダース名でコミックの原作なども書いている。

戦後はしばらく忘れられていたジャン・レーが「正統派」ベルギー幻想文学の最も重要な作家として取り上げられ、「ベルギー幻想派」l’école belge de l’étrange として脚光を浴び、そしてこのジャンルへの多くの読者を得ることになるのは、一九六一年のマラブーMarabout 社からの主要作品復刊によるところが大きい。一九六三年から六六年にはラフォンLaffont 社がジャン・レーの『全集』Œuvres complètes 全四巻を出版するが、その間の一九六四年に作家は生涯を閉じる。最晩年と死後になって、ジャン・レーの名と「ベルギー幻想派」は認知されたのである。一九七二年には〈ジャン・レー文学賞〉が創設され、マラブー社の幻想小説シリーズとともに、ベルギーにおけるこのジャンルは明確に「可視化」されたと言えよう。

ジャン・レーの生涯については、船乗りとして波乱万丈の生涯を送り、時には海賊船に乗り込み、禁酒法下のアメリカに酒の密輸をし、上陸後にはサーカスの猛獣使いなど職を転々とした、などと書かれることがあるが、おそらく作家の創作だとされている。確かに彼の作品には世界を股に掛けた冒険や航海の詳しい描写が頻出する。謎に満ちた異次元世界についての幻想小説を書きつつ、作家は自分自身の人生も謎のヴェールに包み、現実/非現実のパラレルワールドを行き来するのである。「もう一つの人生」での経験の源泉は、父と祖父が船員であったこと、祖母がスー族もしくはダコタ族の出らしいといった環境に認められよう。「祖母の生い立ちははっきりしない。噂では、昔船乗りだった祖父が、アルジェリアの海賊どもの手から、彼女を救い出してきたものらしい。」これは「闇の路地」の中のフランス語の手稿に書かれたものだが、作家自身の家族の来歴にも部分的に重なるかもしれない。

次に本書のフランス語作品の内容について簡単に紹介していこう。

まず『マルペルチュイ 不思議な家の物語』について。

原書初版は〈作家連合〉社から刊行されたJean Ray, Malpertuis: Histoire d’une maison fantastique , Les Auteurs Associés, Bruxelles, 1943である。

翻訳の底本は、現在手に入りやすくベルギー・フランス語文学では権威あるラボール版(Malpertuis: Histoire d’un maison fan tastique , préface de John Ballister, Lecture de Joseph Duhamel, édition Labor, collection ‹ Espace Nord ›, No.88, Bruxelles, 1993)にした。しかし明らかに誤植と思われる箇所がいくつかあったため、ル・クリ版(Malpertuis: Histoire d’une maison fantastique (roman), édition LE CRI, Bruxelles, 1982)も参照した。ただし後者では冒頭の献辞ページがない。また第一部、第二部と各章立ての体裁や章の中での切れ目が異なる箇所もあったが、適宜わかりやすい方に合わせた。他にも細部(単語の綴りなど)での相違がわずかにあったが、基本的には前者に合わせた。また近年出版されたアルマ版(パリ、二〇一七)も参照できた。篠田氏の旧訳も参照し参考にさせていただいた上、さらに最終的には氏から旧訳の底本とされたマラブー版をお借りし確認することができた。心からのお礼を申し上げたい。

ジャン・レーの幻想小説の最高傑作であり、すでに集大成とも言えそうな長篇小説『マルペルチュイ』は、内容・形式(とくに「語り」の構造や時空間の入れ子構造)とも、かなり複雑である。盗みを生業(なりわい)とする「おれ」が修道院から盗み出してきた手記の山を解読することで、「マルペルチュイ」と名付けられた館でかつて繰り広げられた悲劇を語り伝え、その謎を解き明かしていくという枠組みは、十九世紀的ないわゆる「引き出し」小説のステレオタイプとも言える。旅人が偶然泊まった古い屋敷の机の引き出しに古文書を見つけてその内容を紹介ないし翻訳するという体裁である。ただここでは、盗んだ手記の書き手は複数で時代もバラバラである。物語の主要部分となり「解読・転写」されたテクストの大半を占めるジャン゠ジャック・グランシールの手記は、彼の死によって中断していた。彼に関わった人々─――同時代、それ以前、のちの時代――が断片的な証言を残し、最後には手稿発見者の「おれ」が館を探し出し直接訪ねてテクストは幕を閉じる。多数の視点・時空間から語られる物語をつなぎ合わせ最終的に謎解きがされたあとで、読者は次のような物語の全容と過去の出来事を知るのである。

以下の紹介はしたがって、読後にやっと気づく「ネタ明かし」の側面もあるので、未読の方はご注意いただきたい。

隠秘学者カッサーヴの命により古ドゥースダム神父とアンセルム・グランシール船長によってオリュンポス山から連れてこられた古代ギリシャの神々の生き残りが、剝製師フィラレートによって人間の皮膚を与えられ、カッサーヴの親族である「人間」たちと共に、マルペルチュイに生涯閉じ込められて奇妙な共同生活を送る。キリスト教世界における人間たちの記憶の消滅とともに失墜し瀕死の状態にある古代の神々は、自身の「神性」を間欠的にしか自覚できず、その「覚醒」の波が来た時に屋敷では何らかの悲劇が繰り返され、その中に一族の若き青年ジャン= ジャック・グランシールも巻き込まれていく。彼の父ニコラは、アンセルム・グランシールとオリュンポスの女神との「束の間の愛」から生まれたとされ、いわば神と人間の両属性をジャン=ジャックも継いでいることになる。この若者にゴルゴーン(館ではウリアルと名乗る)と、復讐の三女神の一人アレクト(アリスと名乗る)が恋をする。祖父の冒瀆の贖罪を負った新ドゥースダム神父と、神々を見守るべく自らマルペルチュイにやってきたゼウス(アイゼンゴットと名乗る)の保護にもかかわらず、運命としてジャン゠ジャックは命を落とすのである。おそらく彼は神々と人間界をつなぐ唯一で最後の結び目であり〈境界〉であった。作中で明示されてはいないが、彼の死は古代世界からキリスト教世界へ、そして人間中心世界への移行の象徴でもあったのだろう。

このような壮大な物語が、ジャン゠ジャックという一人の若者の手記を通して呈示されるのである。その死を見届けてから後に書かれたペール・ブラン修道院長ウシェール神父(=ミスロン師)の手記の最後の日付が一八九八年九月二十六日と記される。マルペルチュイ館の場所はベルギーの地方都市と暗示されるが、おそらく作家の故郷ヘントのイメージと重なり、現実の「日常」とも結びつく。またこのテクストを整理・執筆した当時の「おれ」が館を訪れる時(=読者にとっての「現代」)へもつなげられる。このように「マルペルチュイ」は複数の異次元空間・時間――パラレルワールド――が並存し、現実世界と行き来をする「場」となっているのである。

「謎の解明」はかなり込み入っている。まずマルペルチュイの住人たちがカッサーヴ一族の人間なのか古代ギリシャの神々なのか。後者についてはオリュンポスの神々とそれ以外の神々、つまりゼウス、ヘラ、アフロディーテ、ヘパイストス、アポロン、それからタイタン、プロメテウス、エウメニデス、ゴルゴーンなどとの照応が示される。さらに運命の神モイラや境界の神テルミヌス、家に住み着いた小人たちといった古代宗教や、中世の錬金術、悪魔、狼男なども絡んでくる。テクスト中には夥しい数の伏線、目くばせ、そして部分的な謎解きが散りばめられているのだが、どこまでそれらに気づくのかは読者の知識や注意力にもよることになる。西洋文明論や宗教論、あるいは探偵小説などの多様な要素を併せ持つ作品なのである。

何度でも読み返すたびに新たな発見や解明を得ることになるのは、このテクストの多層性や複雑な構造の証でもある。最終的に解かれないままの謎も残ることになるだろう。ジャン゠ジャックの父や姉はどうなったのだろう。彼の墓詣でに来たのはゴルゴーンとアポロンなのか。あるいは「おれ」は結局何者なのか、もしかして彼もまた神だったのでは? など解釈の余地はまだまだありそうだ。「永遠回帰」というカッサーヴの夢、それはこの物語内の世界を超えて、二十一世紀現代の「いま・ここ」にまでも、実は続いている。『マルペルチュイ』は完結していない。まさに開かれたままのテクストであり、神話と「現代」を結ぶ壮大な世界観をもさらに超える大きな試みだったのではないか。

『マルペルチュイ』の映画化についても触れておきたい。一九七一年にハリー・クーメルHarry Kümel監督のもとで、イギリス人リチャード・マーデRichard Marden編集による英語版・フランス語版が制作され、翌一九七二年にカンヌ映画祭に出品されたが、評価は低かった。監督自身がさらに一九七三年にオランダ語に再編集した版が、現在「決定版」とされており、アフレコや吹替など言語面での工夫は興味深い。ただしいずれの版も、主役のジャン= ジャックの名が「ヤン」に変えられていることをはじめ、テーマ、配役、背景などについて、原作の意図とはかなり異なったものになっている。一九七〇年代の「現代」にいるヤンが精神分析を受ける場面が全体の枠を成す。原作の「語り」の重層的な構造は登場人物の重層性で代用されたと言っていいだろうか。姉のナンシーとウリアル(ゴルゴーン)とアリス(アレクト)とそして原作にはない「現代」の精神病院にヤンを迎えに来た謎の女性、この四人を同じ女優スーザン・ハンプシャーが演じるのだ。シルヴィー・バルタンやオーソン・ウェルズ(カッサーヴ役)も出演した鳴り物入りのベルギー映画だが、「ホラー映画」的要素が強いものとなっている。

次に『恐怖の輪 リュリュに語る怖いお話』について。

初版は〈作家連合〉社のJean Ray, Les Cercles de l’épouvante , Les Auteurs Associés, Bruxelles, 1943 である。翻訳の底本としたのは二種の短篇集で、アルマ版(Le Grand Nocturne, Les Cercles de l’épouvante, nouvelles , édition originale et intégrale établie par Arnaud Huftier, ‹Collection Jean Ray›, Paris: Alma, 2017)およびラボール版(Le Grand Nocturne, Les Cercles de l’épouvante, nouvelles , Préface de Jean-Pierre Bours, lecture de Jacques Carion, ‹Espace Nord›, Actes Sud/Labor, Bruxelles, 1984)である。後者の版所収の『恐怖の輪』のうち十一篇すべてを翻訳対象としたが、前者の版にはそのうち「デューラー」「最後の旅人」はない。これらはもともと短篇集『亡霊たちの航海』La Croisière des ombres (1929)に入っていた。さらに「黒い鏡」などもすでに一九三〇年代に書かれていて、それらが『恐怖の輪』に再編された経緯がある。また現在は中篇「夜の主」を含む短篇集『夜の主』(初版一九四二年)と合わせた版が多い。

『恐怖の輪』は、前述のように十一篇の怪奇幻想的物語からなる。各短篇はいずれも日常に入り込む、あるいは並存する、悪魔や幽霊の跋扈する異次元世界を扱うもので、ベルギー幻想小説らしい、そしてジャン・レーらしいテーマや雰囲気に溢れている。一つ一つの内容紹介は控えて、実際に読んでいただくこととしたいが、『マルペルチュイ』と共通するモチーフも散見できるのは同時期の仕事として興味深い。例えば「ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲンの手」は作家の故郷でもあるヘントが舞台であり、また年老いた敬虔なカトリックで料理の上手い女中が同じエロディーの名で登場する。「ムスティエ焼の皿」では皿絵中に閉じ込められた人間/小人、それが最後には殺されるという同じモチーフが現れる。またここでの「語り手」である「俺」が悪党だという設定も『マルペルチュイ』と似ている。「黒い鏡」の鏡のモチーフは、ゴルゴーン(=ウリアル)がその緑の眼でジャン゠ジャック・グランシールや屋敷を訪れた「おれ」を見つめるのは鏡を通してだったことを思い起こさせる。

何より、全体の語りの構造が興味深い。幻想小説においては、一般に一人称の語りが多いとされる。この短篇集でも収録第一篇から第七篇までは(第五篇を除き)一人称の語り手が物語の主人公で、謎の恐怖を少しずつ経験していくことになる。第七篇は「デューラー」を巡る恐怖の出来事を経験した「わたし」の物語だが、その後日談として「盲目の男」となった彼の話をハイデルベルクで聞かされた別の人物が一人称で報告するという二重構造になっている。続く第八篇から第十篇は三人称での語りになる。おや、と思うのだが、これは第十一篇の「語り手」への移行の準備と捉えられないだろうか。

前述のように、『恐怖の輪』の最初と最後の二篇は「私」である父が娘リュリュのために全体を物語っていると示唆するもので、いくつもの物語が連なって一つの円環を成している。「私」は、物語の比喩としての「輪」を、世界に開かれた「恐怖の輪」を、いくつも描いていた。そして第十一篇で記されるのは、神様が「死んだ男」に報いるために報奨を選ばせ、それに対して男は「私を一日、地上に帰らせてください。私の幼い娘をひざにのせて、物語をひとつ話してあげられるように」と答えたことだった。こうして全体の枠組みが解き明かされる。しかしそれだけでは終わらない。もう一つ明かされたのは、娘のリュリュも「ここ」に来たこと、これからは永遠に物語を話してあげられること、であった。またリュリュの言葉がさらに物語のメタレベルを示唆する。「これから語られていく他の物語についての話が出てくるのだもの。まるで終わりのないお話みたい、ずっと……ずうっと……」などと。『マルペルチュイ』と同様に、複雑な構造を持ったこのテクストは、終わらないのである。それは現在の私たちのところまで、さらには未来へもつながる、様々な異次元時空間の並存を示唆するのだろう。

最後にベルギー幻想文学とジャン・レーの位置づけを確認しておこう。十九世紀以降、「幻想的なもの」に関する共通の定義や、想像力の自由な解放といった共通の精神に支えられつつも、フランスでは周縁的なものにとどまり続けた「幻想文学」が、ベルギーにおいてはやがてフランスとは一線を画して独自の展開をする。それにはベルギーのフランス語文学において十九世紀末に一世を風靡した象徴主義の流れを汲む諸要素が関係する。

「ベルギー象徴派」を代表する作家には、マーテルランクやローデンバック、ヴェラーレンなどゲルマン系文化圏に属す北部フラーンデレン出身者が多く(主にジャン・レーと同じく中心都市ヘント生まれ)、彼らの作品には自らの根源にあるゲルマン・北方的民族精神をフランス語で書くという特徴があった。またベルギーの象徴主義文学がレアリスムや自然主義文学と同時期に並行してあるいは融合しつつ発展したこと、さらにフランドル絵画の伝統やオランダ風俗画の影響のもとに「現実性」「日常性」もその重要な要素であった。

二十世紀には、「ベルギー幻想文学」は象徴主義やレアリスムという多面性の間で揺れながらも発展し、日常性と異次元世界が並存するという、「現実的幻想」とも称される幻想文学が創出されていく。そしてベルギーの幻想的作家はおおよそ二つの方向へと向かっていく。一つは「現実的幻想」の傾向を有しつつ、オランダ語公用語化を背景として、それに対するフランス語文学のフランス(パリ)との一体化を目指し「ベルギー性」とはやや距離を取っていたフランス・エレンス、マルセル・ティリー、ロベール・プーレ、ジェラール・プレヴォーらである。もう一方はジャン・レー、ポール・ドゥマド、ミシェル・ド・ゲルドロード、トーマス・オーウェンらで、「〈古典/規範的〉幻想文学」あるいは「ベルギー幻想派」とも呼ばれる作家たちである。「純粋な恐怖小説」とも称され、文体もテーマも古典的なものをあえて意識的に用いる傾向がある。古風で優美な語句や文体で、しばしば主人公が語り手となる一人称を用いる。テーマは悪魔、吸血鬼、幽霊などのやはり古風なものが多く、二十世紀にあってなお十九世紀的な、「今」ではない過去の別の時間を呈示しようとする。

本書で紹介したジャン・レー作品の位置は、この「ベルギー幻想派」の諸特徴を持つ典型的なものである。しかもその世界はとりわけ壮大で深い。またベルギーのフランス語・オランダ語文学としての特異性にも注意を促しておきたい。「ベルギーらしさ」はゲルマン・北方的な雰囲気と合わせて、家々や街の風景、言語、宗教、気候、さらに食を愛する陽気な人々(料理名を列挙した食事の風景がしばしば現れる)などの描写に現れる。ヨーロッパの一小国で多言語・多文化を背景としつつはぐくまれてきた言語芸術の一つを、幾重もの「輪」となって私たちを誘い込む異世界への旅を、現代の日本でも楽しんでいただければと願っている。

(岩本和子)

Ⅱ ジョン・フランダース名義オランダ語作品『四次元』について

『四次元 幻想物語集』Vierde Dimensie: Fan tastische Verhalen は、一九六九年にフラーンデレン地域のヘイデラントHeideland 社より、フラームス・ポケットVlaamse Pocket 文庫シリーズの第二四二号として出版された、ジョン・フランダース名義のオランダ語による作品を集めたアンソロジーである。この文庫シリーズでは、一九六四年にジャン・レー名義、一九六五年にジャン・レー/ジョン・フランダース名義のアンソロジーも出版されている。

本翻訳の底本としたフラームス・ポケット版の『四次元』には、計三十一本の作品が収録されている。邦訳にあたり、訳者の独断で一読者として興味深いと思った作品、ベルギーやフラーンデレンに言及のある作品を中心に十六本を選定した。

ジャン・レーが「正統派」ベルギー幻想文学の大家として名をなしたとすれば、ジョン・フランダースは、「大衆向け短篇小説のマイスター」と言えるだろう。これは、彼がオランダ語の作品のほとんどを、新聞や雑誌に掲載するために執筆していたためである。掲載誌はフラーンデレン地域のメジャーな日刊紙から青少年向け週刊誌、漫画雑誌等、多岐にわたる。しかも全ての作品をジョン・フランダース名義で発表したわけではなく、ペンネームや匿名で発表した作品も少なくない。今回収録した作品のうち、「幽霊と結婚した男」「砂漠の城」「一滴の化け物」「火山から届いたメモ」「空白の二時間」「生きた炎」「相席」「鏡の中の顔」は、いずれも一九三九年から一九四〇年にかけて、リベラル系青少年雑誌『ブラボ!』Bravo!(一九三六年創刊)で発表されたものである。『ブラボ!』は、日本でもよく知られる「フィリックス・ザ・キャット」を中心とする海外漫画と連載・短篇小説で構成され、ジョン・フランダース自身が編集局長をつとめた。同誌だけで百六十六のペンネームを使って少なくとも十九本の連載小説、二百二十七本の短篇、一九三七年以降は連載漫画のシナリオも担当し、さらには匿名で四百本以上の記事も掲載している。本書に収録されているジャン・レー名義の作品は、前述の通り、一部の既発表の短篇を合わせて、いずれも一九四三年に出版された作品なので、今回収録したジョン・フランダース名義の作品の多くはそれよりも少し前の時期に発表された作品が中心となる。ジャン・レー/ジョン・フランダースは多作な作家であるが、作家紹介にもあった通り、特に一九三〇年代から一九四〇年代初頭にかけては、両言語あわせると、とても一人の作家の仕事量とは思えない数の作品を残すばかりでなく、ジャーナリストとしても精力的に活動していた。したがって、本書はジャン・レー/ジョン・フランダースが作家として最も勢いのあった時期に書かれた作品を紹介していることになる。

ところで、一九二五年に出版した『ウイスキー奇譚集』の成功により、「ベルギーのエドガー・アラン・ポー」としてフランス語圏で小説家として一定の地位を築きつつあったジャン・レーが、なぜわざわざ別の名義で、そして母語のオランダ語で作品を発表するようになったのか。その背景は、岩本氏の解説ですでに言及されているが、ここで改めてもう少し詳しく触れておく。無名時代に本名で発表した数作品を除けば、ジョン・フランダースとしてオランダ語で本格的に作家活動を始めたのは、一九二八年以降である。これには一九二六年の横領罪での逮捕、そして一九二九年まで続いた服役生活が大きく影響したことは間違いない。逮捕によってジャン・レーを名乗って作品を発表することが困難な状況に陥った結果、イギリスの作家ダニエル・デフォーの作品『モル・フランダース』Moll Flanders の名を借りてジョン・フランダースというペンネームを使うようになる。そして、彼は別の名義で活動するだけでは飽き足らず、再び作家として食べていくための手段として、オランダ語でも執筆活動するという道を選んだのである。動機は何であれ、獄中生活がなければ「ジョン・フランダース」という作家は生まれず、オランダ語を母語としていながら、フランス語圏のみで知られる小説家として生涯を終えていたかもしれない。とりわけ、一九三〇年代という時代のベルギーは、今日のような地域別の「言語圏」が形成される過渡期にあり、行政、教育、司法等、各領域で言語使用に関する法律が制定され、フランス語とオランダ語の二言語平等が徐々に認められていくさなかにあった。ジョン・フランダースのいたヘントは、特にオランダ語使用の権利を求めるフラーンデレン運動が盛んだった都市である。彼自身が同運動に直接関わっていたという記録は残されていないが、そのような時代背景のなかで、オランダ語で作品を量産し、フラーンデレン人に自分たちの母語で読書を楽しむ機会を提供したという点において、彼の果たした役割は大きいと見ることもできる。

ジョン・フランダースの作品がフラーンデレンにおいてどのように受容されてきたのかについても紹介しておきたい。今回訳した『四次元』の裏表紙には、「青少年だけではなく、大人も楽しめる作品も紹介する」ことが、一連のアンソロジーのねらいだと書いてある。このような青少年小説の作家というイメージは、彼の代名詞ともいえる雑誌の存在によるところが大きい。現在、「ジョン・フランダース」という名前を聞いてフラーンデレン人がまず思い浮かべるのは、特定の作品名ではなく、子供の頃に学校で読んだ雑誌『フラームス・フィルムプェス』Vlaamse Filmpjes である。『フラームス・フィルムプェス』は一九三〇年にカトリック系の出版社アヴェルボーデAverbode から創刊された、学校用雑誌として知られている青少年向け短篇誌である。ジョン・フランダースは創刊時から同雑誌に短篇を掲載し、一九六四年の死後も彼の作品は同雑誌で繰り返し掲載されている。彼の功績をたたえ、アヴェルボーデ社は若手作家発掘を目的とする〈ジョン・フランダース賞〉を現在も毎年実施するほど、この雑誌と彼は切っても切り離せない存在となっている。したがって、オランダ語話者の間では、ジョン・フランダースがフランス語圏のように文学史に名を残すような作家であるとは捉えられていないが、読書教育という観点から多大な貢献をした作家として認識されているのである。

さて、ジャン・レー名義の作品は、既述の通り多くの作品が日本語に翻訳・紹介されているが、オランダ語の作品の方はというと、管見の限り本企画が初の試みとなる。これは、おそらくこれまで日本ではフランス語で得られる情報を元に「ジャン・レー/ジョン・フランダース」という作家が紹介されてきたためにほかならない。

ジョン・フランダース名義の作品の翻訳をめぐっては、興味深い逸話がある。フランス語の文献では、ジョン・フランダース名義の作品といえば一九五〇年に発表された「金歯」Gouden Tanden が紹介されることが多い。先ほど、オランダ語の作品の翻訳は、本企画が初めてだと書いたところだが、実は、同作品の日本語訳はすでに出版されている(平岡敦訳、若島正編『エソルド座の怪人 アンソロジー/世界篇』異色作家短篇集20、早川書房、2007所収)。しかし、この日本語訳はジョン・フランダース自らの手による、ジャン・レー名義で発表されたフランス語訳を底本としており、ジョン・フランダースではなく、ジャン・レーの作品として紹介されている。ここまでは十分ありうる話かと思うが、隣国オランダでは、ジョン・フランダース名義で発表したオランダ語版の原著が存在するにもかかわらず、フランス語訳のテクストからわざわざオランダ語に「重訳」したオランダ語版がジャン・レー名義で発表されている。つまり、ジョン・フランダースの作品は、ジャン・レーという作家を介して国外で紹介されており、ジョン・フランダース名義単独では、同じ言語圏である隣国オランダですらほとんど知られていないのが実情である。それも無理はない。ジョン・フランダースのオランダ語テクストは、オランダ語といってもフラーンデレンのことばや方言を多用しており、到底オランダの読者まで想定して作品を執筆していたとは思えないのである。今日では標準語化の影響もあり、フラーンデレン人作家の小説はオランダでも親しまれているが、ジョン・フランダースが活躍した時代は、フラーンデレン人が使用することばは「オランダ語」というよりも「フラーンデレン語」であると一般的には認識されており、両地域の間にはまだ「ことばの壁」があった。したがって、本書で紹介した「深夜の乗客」は、登場する通りの名前から舞台がヘントであることが明らかだが、地元の人ならフラーンデレン語を話すと言っているのは、まさに当時の言語観を示した場面となっているのである。

ここまで、ジャン・レー/ジョン・フランダースがフランス語圏、オランダ語圏で同一人物でありながら作家としては別のキャリアを築いたことを紹介してきたが、ベルギー国内において、ジャン・レーとジョン・フランダースが同一人物であるという事実は、現在ではほとんど知られていない。これは、作家としては自在に言語の境界を超えて精力的に活動していたが、作品が同様にその境界を超えることはなかったことを意味する。フランス語で書かれた作品は、英語や他の言語と同様、ほとんどの作品がすでにオランダ語に翻訳されている。一方、オランダ語の作品のほとんどが雑誌や新聞に掲載された短篇で、単行本やアンソロジーも生前にほとんど出版されなかった影響もあるのか、今日に至るまで、オランダ語の作品の四分の三がフランス語に翻訳されていないままとなっている。だからと言って自身の母語で書かれたジョン・フランダース名義の作品が、フランス語で書いたジャン・レー名義の作品に劣るはずがない。フランス語・オランダ語の二言語で活動したまさにベルギーらしい作家であるにもかかわらず、言語圏によって別人格の作家として認識され、その多才ぶりが本国で知られないままとなっているのは、少し残念である。

本書に収録したオランダ語の作品は、すでにアンソロジーのタイトルである『四次元』が、全体の特徴をひと言でうまく言い表してくれているので、個々の作品の解説は割愛する。各作品が独立した短篇であるため、『マルペルチュイ』や『恐怖の輪』のような複雑で壮大なストーリー展開・構成は見られない。しかし、短いストーリーながらも空間、時間を自在に行き来する作品が多い。その傾向は作品が短くなるほど強くなる印象を受ける。フランス語の作品と同じようなモチーフも随所に見られるし、科学では説明できない得体の知れない物体や目に見えない生物との遭遇・対峙に対する恐怖や不安から錯乱する精神状態が、読者を異次元の空間へといざなっている。また、単調なストーリー展開ながらも、最後に読者をはっとさせるような一文で締めくくる作品もある。ジャーナリストとしても活動していたことがうなずけるような文体や、ジョン・フランダース自身の視点と思われる結婚/独身主義をめぐる見解、宗教観が見え隠れするのも興味深い。

今回紹介できたのは千あまりあるオランダ語作品のうちのわずか十六作品にすぎないが、本書を通してジョン・フランダース名義の作品にも奇想の世界がひろがっていたこと、そして大衆向けの作品を多く残したからこそ、今なおフラーンデレン地域の青少年が、彼の小説を読んで知的好奇心や空想の世界を広げているということを知っていただければ幸いである。

(井内千紗)

* * *

『マルペルチュイ ジャン・レー/ジョン・フランダース怪奇幻想作品集』は現在、全国書店・ネット書店・電子書籍ストアにて、好評発売中です。

ぜひお手に取ってご堪能下さい。

マルペルチュイ

ジャン・レー/ジョン・フランダース怪奇幻想作品集

ジャン・レー/ジョン・フランダース 著

岩本和子/井内千紗/白田由樹/原野葉子/松原冬二 訳

A5判 ・総532 頁 ISBN978-4-336-07142-2

定価:税込5,060円 (本体価格4,600円)

2021年7月16日発売

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?