「芸術は心を豊かにしてくれる」その心とはどの心のことか

※日本学術会議の任命拒否事件は明確に菅政権側に非がある。この記事はそのあと再燃した美術館「要」「不要」の論争に対するぼくの立場の話。

短文。乱文。

最近日本学術会議のニュースを受けてまた美術館は富裕層が楽しむだけで、庶民にとっては無駄のものか否か論争が再燃している。

ぼくは落ちこぼれなりにも美術畑の人間なので本音としては美術館(というか芸術、文化全般)は必要だ、と言いたい。

「本音としては」ということは、そう、「芸術は必要だ」と胸を張っては言いにくいと感じているということだ。

「美術館は必要」側の主な言い分はかなり乱暴にではあるが要約すると「心を豊かにしてくれるから」という主張に集約される。文化のないところに生活はない。生活のないところに「実用」という概念自体が存在しえないので、「芸術」「文化」と「実践科学」の学術研究の価値を区分けすろこと自体が不毛だ、無知、無教養の証明でしかない。議論する価値もないだろう。

ではなぜぼくが胸を張って「芸術、文化は必要だ」とは言いにくいと感じているのか?

結論をいうと「芸術は心を豊かにしてくれる」論は結局「私のお気持ちポエム」の域を出ていない所謂ボンクラ思想がその根っこに見え隠れしていて、その愚鈍さ、凡庸さが同じく芸術を志してきた人間として吐き気がするのだ。

2019年、ノートルダム大聖堂が焼け落ちるという事件があったが、「確かに痛ましいことではあるが世界で起きている紛争より優先して報道する必要はあるのか?ノートルダムといえど人命よりも価値があるのか?」というtweetがぼくのタイムラインには散見された。それに対する「芸術は心を豊かにしてくれる」派の反応は「あなたはノートルダムなど焼けていいと言うのか!?」「日々日陰で美術、文化財の管理修繕を行っている人の努力を無碍にするのか!?」という見るに堪えないものだった。こいつらは論点をとらえて発言することもできないのか。情けない気持ちだった。

中東では毎日のように紛争やテロが発生しているがそれには目もくれず、一方フランスで過激派テロが発生したときはFBやtwitterのアイコンにフランスの国旗を半透明にしたものを重ねて追悼の意を示すというムーブメントが起こったがぼくはこのノートルダムの件でも同じ匂いを感じた。

また別の件でとある作家と「この世界の片隅に」の話になったときぼくはこのtweetの話をした。

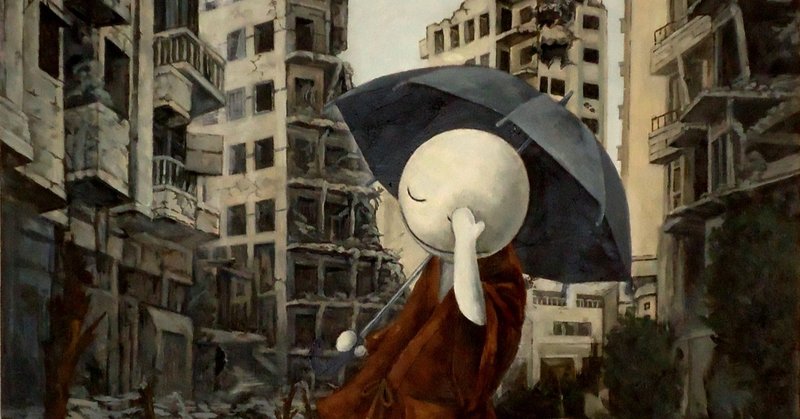

https://twitter.com/fusehideto/status/820589364598013952

シリアやイエメンの惨状というのはナチスによる虐殺をすでに超えている人類史上最悪の人道危機であるが日本ではあまり報道されていない。その一方で「この世界~」をはじめとした「過去」の戦争を題材にした作品(しかもフィクション)には思いをはせ、平和への誓いを胸に感傷に浸りさえする。ぼくは「これは欺瞞ではないのか」と話したが、その作家の答えは「そういうことじゃないんだよ御手洗君。シリアとか知ったことじゃない。懸命に生きるすずさんの姿に心が打たれるんだ」だった。ぼくはその辺りから眩暈がした。どこまで凡庸な自己満足、自己啓発ポエムに浸れば気が済むのか、と。眩暈と吐き気と怒りすら感じた。

ノートルダムの件でも「この世界~」の件でも「芸術は心を豊かにしてくれるから大切」派の人々に共通しているのはどこまで行っても自己満足、自己啓発ポエムの精神しか感じ取ることができない点だ。これがぼくが「美術館は必要」という意見に今一つ同調できない理由の一つだ。「100日後に死ぬワニ」というフィクションの死には涙すら流す一方で現実の死には見向きもせず、時には運動を起こす民衆のこと「プロ市民だ」「反体制派による陰謀が」と鼻で笑いすらする。「美術は心を豊かにしてくれる」と言うその心とはいったいどの心のことを言っているのか、好意的に解釈しようとしてもぼくには理解できなかった。

ぼく自身学生時代は1日8~12時間、土日も休まず大学の作業室で作品制作、研究に励んだ。ほかの同期の連中が飲み会をしたり旅行に行ったり恋愛したりしている時も美術の修行に費やしてきた人間だ。仕事を始めてからもその時間の使い方はほぼ変わらない。美術に人生の大半の時間を注ぎ込んできた。だからこそ「芸術は心を豊かにしてくれる」「美術館は必要だ」とは今は言えない。誰よりも人生をかけて臨んできたという自負があるからこそ「芸術は心を豊かにしてくれる」とは言えない。それを言う資格が今の芸術界にはない、ぼくにも、あなたにも。

生きることで精いっぱいです。