Chapter 3 苦労の末の成功が新たな「葛藤」を呼ぶ!オックスフォード大学で人生最大の挫折経験

後輩たちの「ロールモデル」として自分を高める

いったいどこを目指して何をすればよいのだろう?教え子たちのロールモデルとならねばいけない。まずは「世界の名門大学」を目指そう。僕はGoogle を駆使して手探りで大学の世界ランキングを検索しました。当時の世界大学ランキング言語学分野はオックスフォード大学、ハーバード大学、ケンブリッジ大学、イェール大学と名だたる大学名がずらりと並びます。

そして無謀にも思えますが、世界ランキング1位の大学、オックスフォード大学に挑戦することに決めたのです。大学院受験までにはまだ時間の猶予があります。 それまでになんとかしてオックスフォードに潜り込む方法はないものか。たどり着いたのは、「オックスフォード大学英語教員研修」という研修制度です。「オックスフォード大学英語教員研修」はあくまでも短期留学であり、受験は必要ありません。ただし「3年以上の指導経験」「論文や本の出版経験」が必要です。自費出版ではありましたが、当時、僕はすでに自著を出版していました。「出版物」はクリアできそうです。最も懸念される条件は「3年以上の指導経験」でした。「密塾」を立ち上げたのが17歳、高校2年のときです。そして研修に応募しようという現在が、20歳の大学3年生。ギリギリ「3年」といえば3年ですが、そもそも「密塾」での取り組みを「指導経験」として見てもらえるのかどうか。心配を拭い去ることはできませんでした。しかし悩んでいても始まりません。ダメ元で応募すると、なんと「合格」。「密塾」での取り組みはれっきとした「指導経験」と認められ、僕は史上最年少で「オックスフォード大学英語教員研修」に参加できることになりました。

「地域密着」から、「日本全体」に影響を与える教育へ

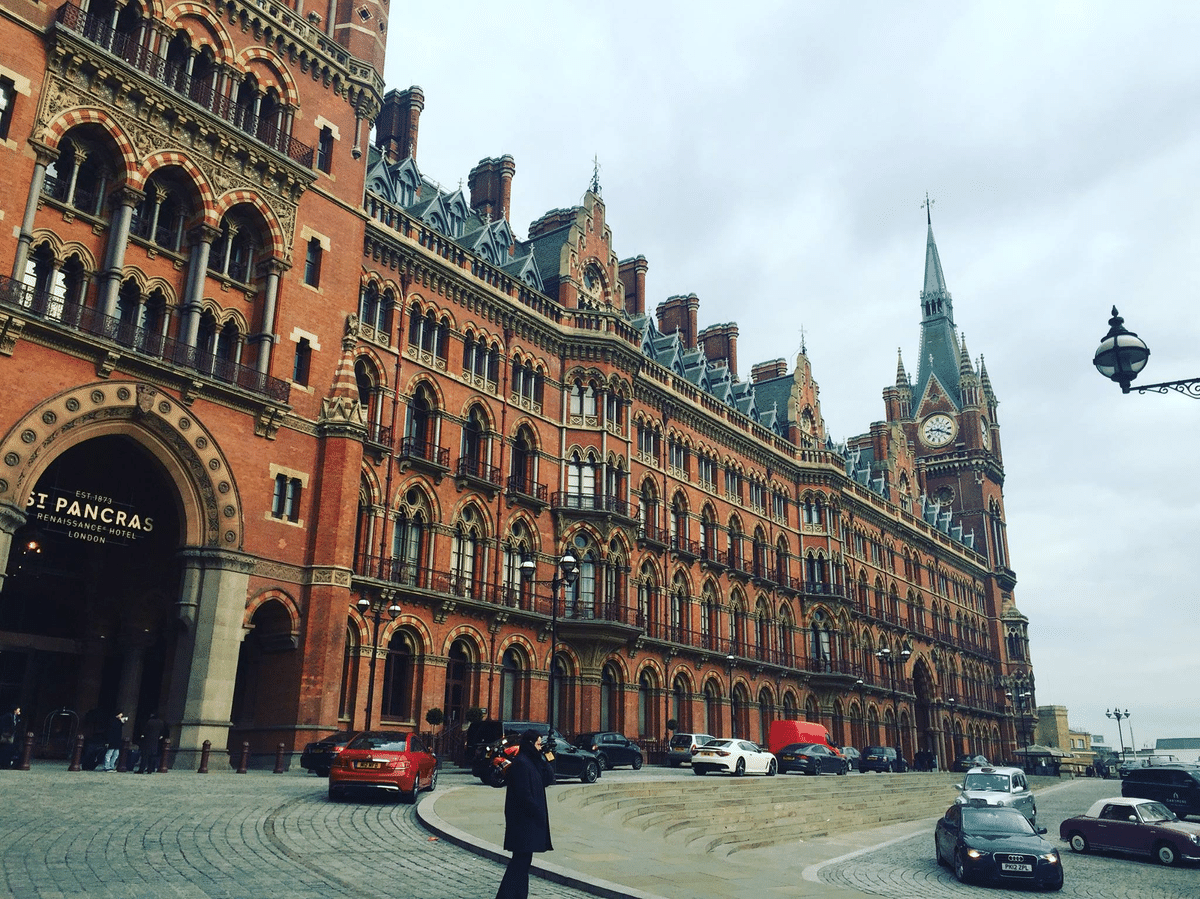

イギリスに向かう飛行機の中で、僕はこれまでの人生を振り返りました。「世界で通用する英語力とは、相手を論破する力だ! 教科書の英語を学んでいるだけでは世界で戦えない! それを後輩たちに伝えるのだ!」という、漠然とした使命感とともに走り続けてきた3年間。地域密着で、手の届く範囲の学生に影響を与えてきたつもりではいたものの、結果として残るものはまだまだ、自己満足に過ぎません。僕の限られた経験と知識では、やはりまだまだ、後輩たちを世界に導くことはできない。そして「地域密着」ではなく、「日本全体」に影響を与えていかなければ、あのオーストラリアでの経験は「ただの自分の経験」で終わってしまう。日本の英語教育を変えるには、世界レベルの「理論」と「実践」を習得するしかない。僕は留学の意義を再確認しました。オックスフォードの街に降り立つと、そこはまさに「ハリー・ポッター」の世界。おとぎ話の世界に迷い込んだかのような錯覚に陥りました。

「日本の英語教育」に足りないものが、オックスフォードにはすべてある

オックスフォード大学の英語教員研修には、世界28カ国から、約50人の英語教員が参加しました。「研修参加者」といっても、教授や指導経験豊富な学校の先生ばかり。すでにケンブリッジ英語教授法資格「CELTA」を持っている、英語教育のエキスパートもいます。その中で弱冠20歳、圧倒的最年少の僕は、皆さんにとてもかわいがってもらいました。講師は、オックスフォード大学で教鞭をとる先生や、オックスフォード大学出版の著者たち。専門知識と裏付けされた理論、そして何十年にも及ぶ指導経験。「自分もこのような人間になりたい」という憧れを与えてくれる講師陣でした。世界各国から共通の志を持った仲間がオックスフォードのエクセターカレッジに集って寮生活を行い、ハリー・ポッターの世界観そのままのダイニングキッチンで議論を重ねる。最新の理論と実践が融合された研修、少人数制で議論やアウトプット中心、そして内容言語統合型の授業……。僕が「日本の英語教育に足りない」と感じていたすべてが、オックスフォードにはありました。「ここでもっと勉強したい!」短期留学では飽き足らなくなった僕は、本格的に「オックスフォード大学院入学」を目指すことになります。

オックスフォード大学院への険しい道のり

僕は帰国後さっそく、オックスフォード大学院進学に向けて準備を始めます。日本では英語検定やTOEIC、TOEFLが主流ですが、イギリスの大学受験にはIELTS(アイエルツ)というテストのスコアが必要です。IELTSは「Reading」「Listening」「Writing」「Speaking」の4技能について4.0〜9.0の0.5刻みでスコアが算出され、その総合スコア(Overall)もまた、4.0〜9.0のスコアで明記されます。僕はオックスフォード短期留学前に2回、IELTSを受験しており、そのOverallスコアは、1回目は6.5、2回目は7.0でした。しかし、オックスフォード大学院に合格するために必要なスコアは「7.5」。あと0.5、足りません。僕は大学の図書館に置いてあるIELTSの問題集をすべて解き、ありとあらゆる考え方をすべて英語に置き換え徹底対策しました。テレビを見るときは常に、内容を日本語から英語に同時通訳し、「独り言スピーキング」も実践しました。人生のスキマ時間のすべてをIELTSに捧げた数カ月の努力は、実りました。大学4年の秋に受けたIELTSの結果は、Reading7.5 Listening7.5 Writing6.5 Speaking8.5 Overall7.5と、なんとか「7.5」を達成!「もう二度とIELTS は受けない」と心に誓いましたが、そこはさすがオックスフォード大学院。そう簡単には、僕をIELTSから解放してはくれないのでした。このお話は、のちほどまた触れることにします。

「綱渡りの日々」で必要条件をそろえる

・GPA of at least 3.6/4 in a relevant subject(専門科目の成績がGPA 3.6上)

・Three Academic References(3人の教授からの推薦書)

・Two pieces of written work(2つの論文)

・Personal Statement(志望動機書)

・Research Proposal (研究計画書)

・IELTS 7.5 or TOEFLibt 110

・Interview(面接)

こちらがオックスフォード大学院に入学するための必要条件です。2013年1月10日、卒業論文を大学に無事提出。これも立派な、オックスフォード大学院入学条件である「2つの論文」のうちの1つです。そして同年3月1日、青山学院大学を卒業。「専門科目の成績がGPA3.6以上」という条件は、「3.7」でギリギリクリアしていました。そして、恩師3人に推薦書をお願いし、この条件もクリア。残る必要条件は

・Two pieces of written work(2つの論文)の「残り1つ」

・Personal Statement(志望動機書)

・Research Proposal (研究計画書)

・Interview(面接)

です。これらをもちろん、毎晩11時まで塾で英語を教えた後に進めなければならないわけですから、僕には文字通り、寝る暇がありませんでした。栄養ドリンクを飲んでなんとか切り抜ける日々が続きました。大学卒業後も、青山学院大学の教授たちにご指導をいただきながら、東京と山梨を往復しつつ、論文の執筆に励みました。

「不合格」の通知に、思わせぶりな文言が……

2013年11月22日。ついにオックスフォード大学院に、応募書類を出願しました。申し込み締め切り日は「2013年11月22 日」「2014年1月24日」「2014

年3月14日」の3つの中から選べましたが、僕は「早く申し込んだほうが合格しやすい」という噂を愚直に信じたのです。2013年12月4日、オックスフォード大学の教授から直接メールが届きます。

Dear Koki Shimazu,

Thank you for applying to the Department of Education, University of Oxford to read for an MSc in Applied Linguistics and Second Language Acquisition.(オックスフォード大学教育学部応用言語学および第二言語習得修士課程にお申し込みいただきありがとうございます)

To help us evaluate your application, could you please answer the questions I have outlined below. You can submit your answer by simply replying to this email.(あなたのアプリケーションを評価するため、下記の質問に回答してください。このメールに返信することで提出できます)

1. Could you please identify why you wish to read for this particular MSc in Applied Linguistics (i.e., the one we have here at Oxford relative to others in the UK and elsewhere).(1.なぜこの応用言語学修士課程で勉強したいのか〈例えばイギリスの他の大学と比較してなぜオックスフォードなのか〉)

2. Could you please identify what you consider are the major issues or themes within the study of Applied Linguistics?(2.応用言語学における主な問題と題材は何か)

3. As you are undoubtedly aware, a dissertation forms part of the assessment for this course. Could you please identify what you intend to research or investigate if you were to be granted a place on this course?(3.卒業論文では何を研究し調査したいと考えているか)

Please send your reply no later than Friday December 6th, 2013. Regards,(遅くとも2013 年12 月6 日金曜日までにはあなたの返事を送って

ください)

このメールの難点は、言語学についての難しい質問よりも何よりも、その返信期限です。なんと返信期限は2日後の12月6日。しかも僕がこのメールを見たのが、相手が送信してから12時間後だったこともあり、僕は実質、1日半で正確な回答を返答しなければなりません。青山学院大学の恩師に藁にもすがる思いで援助を求め、なんとか期限ギリギリで返信することができました。そして2014年1月15日、ついに結果が届きます。

そうです、不合格です。かすかな希望は、「re-evaluate」という単語。これは「再検討」の意で、つまりまだ可能性があるということです。ただ、最後の文章には「but competition for places on this programme of study is intense.」の但し書き。「competition(競争)」が「intense(激しい)」とあります。再検討はしてみるが、合格に覆がえることはそうそうないということなのでしょう。僕は「ダメでもともと、の受験だったし……」と、正直、あきらめかけていました。

降って湧いた「大チャンス」

2014年3月11日、運命は好転します。オックスフォード大学院の担当教授から突然、面接実施の連絡が来たのです。どうやら、「競争が激しい」といわれていた再検討の候補になったということです。面接は3月21日。準備期間は10日間しかありませんが、せっかくもらえるチャンスをみすみす逃す手はありません。僕はその担当教授の論文を端から読破し、経歴から家族構成までも調べに調べまくりました。準備は万端。いざ面接。

はじめはこちらの緊張をほぐそうと、柔らかい質問を投げかけてくるのかななんて考えていましたが、甘かった。個人的な質問は一切なく、専門的な質問が次から次へと投げかけられます。

・研究対象を設定する基準は何か

・なぜOxfordのProgrammeでないとダメなのか

・統計学をどう第二言語習得理論に応用するか

・これまでの語彙習得の研究の概要

・ 語彙研究の対象をどう決定したか、そしてなぜこのような結果になったか

・ Quantitative research(量的研究)とQualitative research(質的研究)について利点と不利点

などなど、実に1時間以上、質問攻めでした。何より堪えたのは、こちらが何を答えても、相手の担当教授が一貫して「Fine.」としか言わないことです。僕の答えが響いているのかいないのか、まったくつかめませんでした。最後に「質問はありますか?」と聞かれたので「オックスフォードに憧れていま す。オックスフォードで研究したいです」と熱意を伝えて面接終了。面接後、僕は、10日間準備してきたことをまったく聞かれなかったむなしさに襲われました。推薦書を書いてくださった大学の恩師たちに「全力を尽くせなかった」と詫びの連絡を入れます。今度こそ、希望は断たれた。そう思いました。

絶望の末に訪れた大逆転!

2014年3月25日。オックスフォード大学からメールが届きます。文面に目を通すと……「Conditional Offer」の文字が!「条件付き合格」です!しかし浮かれることができたのは一瞬だけでした。「条件付き合格」のその「条件」に目を通すと、「IELTSの成績が各技能7.0」と書いてあります。つまり、あれだけ必死にIELTS 漬け生活になってようやく獲得した「Overall7.5」では不十分で、「7.0」未満であるライティングを今から、「7.0」に引き上げなければならないということです。ああ、僕はどこまでもIELTSに追いかけられる運命なのだ。そう感じました。再び血の滲むような特訓を積み、僕は命からがら、半年の時間をかけてライティングの「7.0」をつかみとります。ライティング7.0の壁は予想以上に高く、受験料も1回2万5000円以上と高いため、全てを犠牲にし身を粉にして取り組みました。本当にもう、今度こそ、IELTSを受けることはないと心に決めました。

意気揚々と渡英。しかし……

本格的な留学を前に、僕の留学への思いをしっかり話さなければいけない相手がいました。それは僕を信じて「密塾」に通ってくれている教え子と、その親御さんです。実は「密塾」は、規模が大きくなるにつれ、その「怪しげなネーミング」が各所で問題となり、このころには「良い人材を生み出す」という意味を込めた「EUGENIC」という名に変わっていました。名は変われど、僕が立ち上げ、そこに後輩たちが加わり、輪を広げてきた「密塾」。上京しても、卒業論文やオックスフォード大学院入学のための論文を書きながらでも、情熱を注ぎ指導し続けてきた場ですが、本格的な留学となれば、僕が続けるわけにはいきません。そして日本の英語教育を変えるためにも、この居心地の良い地元山梨に残るわけにもいきません。僕は後輩たちや親御さんたちへの説明会と謝罪を重ね理解を頂き、幼少期からゴルフを通じて面識があり、人間としてもスポーツの面でも長年尊敬してきたベテラン経営者に、EUGENICを託すことにしました。2014年6月30日。EUGENICでの最終講義。これまで指導してきた生徒たちが県内外からサプライズで一挙に集合し、「思い出ムービー」を披露してくれました。卒業生と今の生徒。みんなが一緒になって思い出を振り返り、最高の時間を過ごしました。「日本の英語教育を、絶対にもっとよくしてみせる」。みんなに誓い、塾を去りました。

イギリスで感じた「圧倒的な現実」

自らの使命感と、教え子たちの期待を背負い、いざオックスフォードへ。しかしイギリスに降り立つと僕は、前回の渡英で感じた「おとぎ話のような世界観」とはまるで違う、圧倒的な現実を突きつけられました。イギリスの駅の構内で、チケットを買うために売り場を探します。忙しそうに動き回る駅員を捕まえて「Where can I buy a ticket?」(どこでチケットを買えばよいですか?)と尋ねると、大声で「キューゼー」と叫ばれます。えっ、9?Q?「キューゼー」って何……? 僕が「I beg your pardon.」(何ておっしゃいましたか?)と聞き直しても、返事は変わらず「キューゼー」。思わず「What do you mean by Q?」(Qとはどういう意味ですか?)と尋ね返すと、今度は「You have to queue there!」(queueしなければならない!)と叫ばれます。まだ理解できずに戸惑っている僕を近くで見ていた現地の女子高生3人組は、ゲラゲラと大爆笑しています。「queue」は、イギリス英語では「列に並べ」という命令形の動詞で使える。僕はこのとき、初めて知ったのでした。

「上品」なイギリス文化に劣等感を覚える

時差ボケで睡魔が襲う中、ようやくたどり着いたオックスフォードは夕暮れ時でした。お腹が空いていた僕は、駅の近くにあった薄暗いブリティッシュパブに入り、食事を注文します。席に着くと、相席のような形で、近くにはオックスフォードの学生らしき3人組がビールを片手に談笑していました。「オックスフォードの学生と繋つながりたい」と思った僕は、「Are you studying in Oxford?」(オックスフォードの学生ですか?)と声をかけました。すると彼らは、上品なイギリス英語で「オックスフォードの学部生だ」と答えます。僕は嬉しくなり、日本から留学に来たことや所属するカレッジの話をすると、3人組の一人が僕に、予想だにしない質問をしてきました。

「What does your father do?」(父親の職業は?)

イギリス、とくにオックスフォードやケンブリッジでは、Socioeconomic Status(社会経済的地位)、つまり「社会階級」が存在します。僕は観光客しか着ないと言われるオックスフォード大学のロゴが入ったTシャツにスニーカー。彼ら3人組は、磨かれた革靴に襟付きのシャツを着ています。上位中流階級出身だと一目でわかりました。彼らのポッシュな英語から品のある動作まで、どこをとっても、僕には何一つ備わっていない要素でした。そして彼らの会話スピードは非常に速い。内容のわからない話を、上品なイギリス英語でどんどん展開していく。IELTSのリスニングとは雲泥の差がありました。僕が会話に入ろうとしても、僕の英語は日本語訛りでとてもゆっくり。彼らは明らかに嫌そうな顔をします。僕はこれから、オックスフォードの学生たちと対等に会話ができるのだろうか。僕は渡英初日から、完全に自信を失ってしまいました。日本であれだけ対策したIELTSは何だったのか。そもそも学校と「密塾」で10年以上積み重ねてきた英語の勉強は何だったのか。僕は常にこの劣等感を背負って、彼らと一緒に勉強しなければならないのか。オーストラリアでの屈辱的な経験が、フラッシュバックのように蘇りました。その日はまったく寝付けず、早朝3時にはもう家を出て、一人寂しく誰もいないオックスフォードの街を散策しました。生まれ育った山梨とは何もかも違うこの世界、なぜ僕はここにいるんだろう?

完全に自信を失う

オックスフォード大学は12世紀に創設された英語圏最古の大学で、世界大学ランキングは5位。イギリスの元首相トニー・ブレアやマーガレット・サッチャー、そして日本の皇族の留学先としても知られています。朝を待つ街を歩けば歩くほど、幻想的な世界に吸い込まれていく感覚がありました。それがまた、現実の厳しさを際立たせます。2年前、研修で来たオックスフォードとは何もかもが違う。食事がまともに喉を通らず、数週間悩み続けました。入寮の手続きのため、イギリスらしくない快晴の中、大学寮内を見学して回ります。オックスフォード中心部から離れた広い庭付きの比較的新しいカレッジ、Linacre Collegeです。オックスフォードには「カレッジ制度」と呼ばれるものがあり、大学入学と同時にカレッジにも入寮することになっています。38ほどの独立したカレッジがあり、それぞれ独特の歴史や文化、伝統を有します。カレッジには図書館やコンピュータ室、ダイニングホール、バーなどがすべて揃っていて、そのカレッジ内で全寮制の生活をすることになるのです。カレッジに入ると、ともに住む学生と家族のような関係になるという話も聞きました。この格式高いオックスフォードの伝統もまた、未熟で大きな劣等感を抱く自分には、苦痛となって重くのしかかってくるのでした。

「進路変更」という選択肢

オックスフォード大学院には、僕のほかに、日本から留学する「日本人合格者」が20名ほどいました。いわば「同期」です。僕たちは渡英前に、オックスフォード合格者の集いなどでお互いに交流を深めていました。現地でのっけからつまずいてしまった僕は、同期と連絡を取り、食事をしながら悩みを打ち明けました。僕以外の同期たちはみな、東京大学をはじめとする日本の名門大学を優秀な成績で卒業し、留学経験も社会経験も豊富です。さらに全額給付型の奨学金を受け、論文や国際学会での発表経験も多数あります。話の内容も教養のレベルも高く、ただ頭が良いだけではなく、なによりも話が面白い。今までの人生で出会ったことのないような魅力的な人たちです。彼らは僕に、「『アカデミア』という研究の世界がどういうものなのか」「『オックスフォード大学』というブランドは社会でどう見られているのか」「研究職を追究する上で知らなければならない常識とは何か」を易しくわかりやすく教えてくれました。「オックスフォードを卒業することを目標にしてはいけない。自分が本領を発揮できる、自分に適したフィールドを見つけることを優先すべきだ。もしもオックスフォードが合わないと感じるのなら、進路を変えるのも勇気ある一手だ」僕が考えたことのない、見識でした。右も左もわからないまま、山梨から「たまたま」ここまで来てしまった僕とは違い、彼らはさまざま情報を確実にまとめ、自分の中で咀そ嚼しゃくしながら、進路を選んでいたのでした。この人たちはみんな、明確なビジョンを持ち、人生設計をしている―。素晴らしい人たちに出会えた嬉しさを感じる半面、「それに比べていったい、自分は何なのだ」と、またしても強烈な劣等感とともに余計なプレッシャーを抱えてしまったのも正直な気持ちです。

オックスフォード大学院をあきらめる

現状を洗いざらい、大学と話し合うべきだ。そう考えた僕はオックスフォード大学の教育学部の事務局に向かい、教授との相談の時間をもらいました。僕が訴えた「現状」。それは次のようなものです。

・能力が足りていない

友人と話す内容から研究における基礎知識まで、僕は誰よりも劣っている。さらにそれを英語で議論することもできない上に、普段の会話でもついていけない。

・準備ができていない

IELTSのスコアを獲得することに追われ、Pre-Reading List (入学前課題論文リスト)や修士課程で行う研究の準備に何一つ手をつけていない状態である。

・奨学金を持っていない

日本から来た学生で、奨学金を何も受けていないのは僕くらい。自腹で学費

500万円を払い、途中でついていけなくなって退学するシナリオだけは避けたい。

この訴えを端から聞いていた、博士課程の学生を指導している教育学部の教授が、僕を研究室へと招き、話を聞いてくれました。教授は、オックスフォード大学院の現実を真摯に話してくれました。「オックスフォードで勉強することはPrivilege(特権)であり、この環境に入れば誰もが頑張れる。ところが博士課程に進めるのはほんの一握りで、20人中1人か2人だけ。ドロップアウトも頻繁にある。Distinction(成績優秀)を収めた学生のみがオックスフォードの博士課程に進む。そしてそこからは、もっと激しい競争が始まる」学術的な英語力がない学生はどんどんドロップアウトしていく。修士課程でよい成績を収めても、博士課程ではさらに高い英語力が求められる。IELTSの条件を満たすことに必死の状態で、ストレートマスター(学部からそのまま大学院に進学すること)のあなたにとって博士課程進学は難しいかもしれない。教授の言葉をすべて聞き終えた僕は、かえって心が晴れていくのを感じました。オックスフォードは、今の僕がどうこう頑張ったところで通用する世界ではない。「何が何でもオックスフォードだ」なんてプライドは捨ててしまえばいい。僕は、今の自分には何が必要なのか。もう一度考え直しました。たどり着いた結論。それは世界で通用する英語の国際資格「ケンブリッジCELTA」を取得するということでした。

「世界に通用する英語教員」を目指す

CELTAとは、ケンブリッジ大学のCambridge English Language Assessment が提供する英語教員育成コースのひとつです。CELTAを持っていれば、世界中どこでも英語を教えることができます。それくらいに権威のある資格です。「オックスフォード大学英語教員研修」に参加したときは、大半の参加者がこのCELTAを持っていました。僕はまず、「世界に通用する英語教員」として足場を固めるべきなのだ。そう考え、オックスフォード大学院からの進路変更を決めました。「進路変更」というと少々聞こえはいいのですが、つまり僕の留学プランは振り出しに戻ってしまったということでもあります。そこからイギリスでCELTAを取得する方法を探ります。イギリスで最も評判が高かったのが、シェフィールド大学ELTC(The English Language Teaching Centre)のコース。ここでCELTAを取ると、CELTAの価値はより高くなり、得られる信頼も大きくなるという話を聞きました。しかしCELTAの必要条件はIELTS8.0以上とあります。オックスフォード大学院の条件よりも高い条件を突きつけられましたが、動き出していた僕はもう止められません。シェフィールド大学に問い合わせ、「CELTA受講中にIELTS8.0を取得するからCELTA入学を許可してくれ」とメールをし、面接を潜り抜け僕はシェフィールド大学で6カ月間の修行生活に入ることになりました。大学寮に入ってみると、なんと5人中4人が中国・上海から来た人たち。残るひとりは僕です。大学でも、英語より中国語のほうが多く飛び交う異様な光景が広がります。一方、日本人はひとりも見当たりません。「ここは中国なのか……?」妙な感覚を覚えました。生活をともにする中国人のフラットメイトたちは、歴史的背景から、日本をよくは思っていない様子。僕の新たな挑戦はまたしても「居心地の悪さ」からのスタートとなりました。

中国人との議論

ある上海出身の学生2人があるものを見せたいと大学寮の個室に僕を呼び出したのです。そこで見せられたのはアメリカ人が中国の戦禍を撮影したもの。日本人が中国人に対して嘲笑い、その後、彼らを生き埋めにするという悲惨な映像でした。戸惑っている僕に彼らは「これらについて日本人はどう感じているのか?」と率直に質問を投げかけてきたのです。「君を責めているわけではなく議論をしたいんだ」と訴えてきます。僕が知っているのは日本の武将の名前や年号などの数字。とくに自分の中で意見を確立していたわけではありません。対照的に彼らは中国に影響を及ぼした日本人の名前だけでなく、彼らがどのように、そしてなぜ中国に影響を与えたのかを語っているのです。最後に「日本は本当に戦争放棄していると思うか?」と質問してきたのです。そんな彼らは夜中まで必死に勉強している。ここで学んで母国へ貢献したいと言います。そして最も印象的だったのが英字新聞The Economistを回し読みして英語で議論するという「学び」に対する貪欲さ。グローバル社会に出ると彼らと対等に戦わなければならないと僕はここで痛感したのです。

僕の教え方は「最低」の評価

CELTAは基本的に英語のネイティブスピーカー向けの資格であるため、日本人のCELTA受講生は、シェフィールド大学では初めてだといいます。16人のクラスメイトと4人の指導教官でCELTAの授業はスタートしました。覚悟していたとおり、ネイティブスピーカー向けの英語の授業はとても高度なものでした。クラスメイトはもちろん全員イギリス人。日常会話のスピードは速いし、シェフィールド特有の訛りや文化もあります。僕は自分の拙い英語を隠すため、「わかったふり」をしつつ、後で知らない単語を隠れながら必死に調べて、ついていきました。

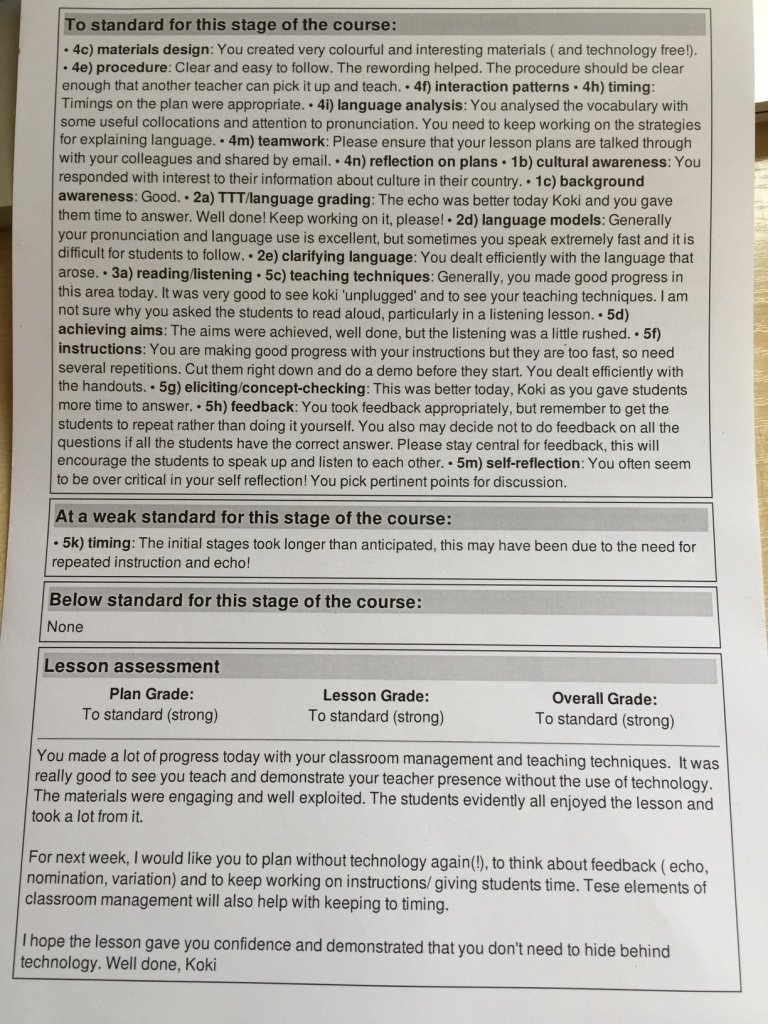

「英語教員育成コース」ですから、英語教授法の理論に加えて、実際に僕が「英語を教える」という模擬授業もあります。最初の模擬授業では40分間、受験英語で磨き上げた文法を教え切りました。曲がりなりにも僕は、日本で7年、指導を経験してきましたし、受験英語もしっかり学んできました。自信満々にホワイトボードの前に立ち、日本で教えていたときと同じように、具体例やエピソードを加えながら事細かに文法を解説します。授業の最後には、思いがけず、生徒から拍手が沸き起こりました。「手応えあり」。そう感じました。しかし……。授業後、指導教官は僕に、こう告げました。「あなたの成績は最低評価のBelow Standard(標準以下)です」「標準以下」という言葉の響きは柔らかいようですが、これは「最低」の評価です。なぜこのような評価が下されたのか。指導教官は丁寧に説明してくれました。「クラスルーム内の発言の比率は、教師20% :生徒80%が望ましい。あまり話しすぎず、生徒から答えを引き出す(elicit)のが教師の役目なのです」つまり僕は「しゃべりすぎ」なのでした。僕はこれ以降、レッスンプランをつくる際には、1分、1秒単位で授業の流れを準備し、どの瞬間に何を教え、生徒の発言量をどう増やしていくかを練ることになります。これほどまでに細かいレッスンプランを書いたのは7年間の指導人生で初めてのことでした。最後の模擬授業ではTo standard(Strong)という最高の評価を頂きましたが、毎回の授業後のA4両面びっしりのフィードバックには心が折れました。

CELTAで学んだ、生徒の理解度を問うのに最適の技法

CELTAを学ぶ中で最も印象に残っているのは、「Concept Checking Questions(CCQ)」という技法です。CCQは、生徒の理解度をチェックするために有効な質問技法。具体的な例を挙げながら説明しましょう。教師はひとつのコンセプト(教えたい内容)を提示します。ここでは「Tokyo is the capital of Japan. (東京は日本の首都です)」としましょう。生徒がこのコンセプトを理解したかどうかを確認するときには、「Do you understand?(理解できましたか?)」や「What is the capital of Japan?(日本の首都はどこですか?)」と聞くのではなく、生徒が「YES」か「NO」で回答できる質問を投げかける。これがCCQで、学習者が段階的に物事を理解する上では必要な質問技法なのです。「東京は日本の首都です」における「CCQ」は、「Is the capital of Japan, Osaka, right?(日本の首都は大阪だよね?)」と自然な流れで質問して、学習者が思考する時間をつくり、回答させること。生徒が主体的に、つまりアクティブに授業に参加するためには、この引き出す技法が大切なのです。このほかにも、授業の立ち位置から話すスピード、授業のテンポの取り方まで、CELTA流一色に染められるような6カ月間を過ごしました。最終日、ふと周りを見回せば、16人いたはずのクラスメイトは10人に減っています。6人は過酷な授業に耐えられず、ドロップアウトしてしまったのです。僕はすがりつくような思いでなんとか、6カ月間の修行を終了。日本に一時帰国すると、そこには運命的な出会いが待ち受けていました。