ALFHAでやりたいこと ビール製造はDXで何ができるか 前編

酒類提供が制限されて約2カ月。

色々壊されちゃったな~という気持ち。経済的にもメンタル的にも文化的にも。

致し方ないとは言えこの失われた2カ月を取り戻すのにこっからまたどんだけの苦難が待ち受けてるのだろう。笑。それでも笑って乗り越えるしかないか。

今日は一般社団法人ALFHAの一理事として綴ろうと思います。

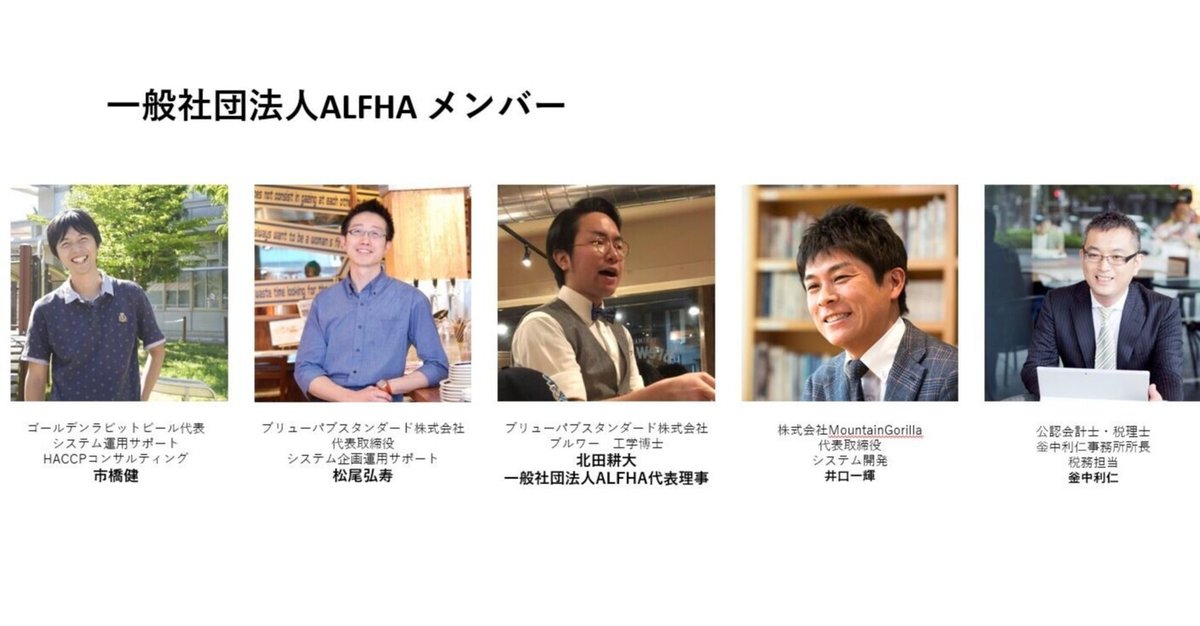

2019年12月3日に設立した一般社団法人ALFHAは、5人のメンバーで今のところやってます。

弊社のブリュワー北田を理事長として私と、HACCPの指導員もできる奈良のゴールデンラビットビールの市橋さん、システム開発でMountainGorillaの井口さん、税務については会計士税理士事務所の釡中先生と、普通だったらなかなか揃わなさそうなメンバーで楽しみながらやってます。

ALFHAは Ale Lager Fermentation Hub Association を指してまして、日本のクラフトビールと小規模ブリュワリーの発展を目的として命名されました。

ALFHAで何をしてるかというと、今は「記醸くん」という名のシステムを開発してます。

酒類製造業に義務付けられている製造や出荷に関する帳簿の記帳業務をサポートするウェブアプリです。Googlechromeで稼働するので、ネット環境さえあればどこでもログインして使えます。

「記醸くん」の機能や仕様についてはホームページやFacebookページをみてもらってよかったらお問合せ下さいませ。笑

https://alfha.jp/

https://www.facebook.com/ALFHA2019123

今日は何を言いたいかというと、「記醸くん」がこれからの小規模ブリュワリーにとってどんな可能性があると思って開発してるのか、ちゃんと説明したことなかったなと思ったので、それについてです。

私たちにとって酒類製造の記帳業務ってただただ面倒で、一見すると形骸化した書類作成でしかありません。保管や税務署への提出は未だに紙での出力を求められます。笑

手書きでやったり、エクセルをちょっと加工してマクロもリンクも使わずにひたすら転記したりしてるブリュワリーがどのくらいあるでしょう。

記帳業務それ自体は効率化するに越したことはないです。

ただ、実際、製造上の事細かな数値や作業の記録をひたすら取り続けること自体にすごい価値があるんじゃないか?

どうせ帳簿に残さないといけないなら、そのデータを活かす方法を考えるべきじゃないか?

そしてそれはきっと、どのブリュワリーにとっても価値があることなんじゃないか?

長期的に業界の発展に幾ばくかの役に立つんじゃないか?

というところから記醸くんの開発が始まりました。

最初は、自社でブリューパブ2店舗になって、記帳業務が死ぬほどめんどくさくなったので自社向けに開発したのですが、これは他のブリュワリーにも使ってもらったほうがもっと面白いことになるんちゃうかと。

何が面白いのかというと。

小規模ブリュワリーの仕事って結構未だにローテクというかアナログというかフィーリングでやってる部分が多々あって、特にうちのようにナノサイズで少量多品種をやってるとそもそもデータを蓄積して活かそうという発想が少ない。

いや、もちろんそんなことないちゃんとやってるところもあると思いますが、小規模でブリューパブで飲食も並行してやってると全然時間が足らない。

データを活かす前に、最低限の帳簿を付けるので精一杯って感じです。

でも、ビールは生き物で、製造ごとに毎回ちょっとずつ出来上がりが違ったりする。

予定通り出来る時もあるし、思ったのと違う時もあるし、なんでこんな美味くなった??みたいなことばかり起こる。(まだまだ技術が未熟やねんと突っ込まれる可能性はありますが。笑)

最低限の帳簿をアナログで付けてると、そういうブレの原因がいまいちちゃんと把握できない。毎回必死で作って必死で販売してるのに、消費したらしっぱなし。

少し時間が経つと、あれ?あの時作ったあのビール、なんでそう仕上がったんやっけ?みたいな記憶喪失に見舞われるものです。

レシピは記録してるけど、酒造りは日々の細かな作業の積み重ねで変わっていく。

この日々の作業の積み重ねと数値の記録、さらにデータの比較が出来れば、次のビール製造はもっと高い精度でできるはず。

帳簿を付けるだけの非生産的なタスクを圧縮して、もっと直接的な生産のタスクに投資していけば、ブリュワーの仕事はもっとクリエイティブで魅力的な職業になっていく。

朝から晩までひたすら肉体労働単純作業して、酵母のご機嫌伺いの為に休日も返上する割に薄給、でも好きだからしかたないでしょ?

みたいな職業から脱するために、小規模ブリュワリーこそDXに取り組むべきなのではないかと。

自社のデータが蓄積されることも重要だけど、それが多くのブリュワリーで達成されたとき、クラフトビールはオープンソース化すると思う。

オープンソースは善意と貢献で拡張していくものと思うから、クラフトビールと相性がいいはず。今までも業界の人たちはみんなで教え合って情報共有して助け合って切磋琢磨してきたから。

データを公開するということはもちろんリスクもあるので、オープンソース化が必ずしも絶対正しいとは言わないけど、世界のクラフトビールがどんどん発展していって日本だけローテクアナログで情報的にも地理的にも隔絶されていくリスクってどんなもんなんやろう。

前に書いた、ノラブリュワリーやハイパーロカールにとってこそオープンソースのデータはきっと役に立つと思う。

ブリュワリーの仕事ってえてして閉鎖的で孤独な仕事。

世界と戦うんじゃないから、ローテクアナログでもいい、というのはきっと間違ってて、世界でも充分戦えるからこそ自分の手が届く範囲でもっと価値あるビールが提供できる、という風になっていってほしい。全体の底上げにつながる。

ALFHAでやりたいことは、結構壮大(のつもり)。

ただ、現状の記醸くんのシステムとしては、まだまだデータの蓄積と記帳のサポートができるだけ。

データそのものは正確には価値はなくて、それをどう活かすかのアイディアを煮詰め中。もちろんオープンソース化するようなプラットフォームの構築はまだまだ先。

だからこそ今から参画するブリュワリーが増えて、面白いコトを一緒に目指していきたいなぁと考えております。

今日はここまでで、製造の側から見たDXについてでした。

実はまだ続きがあって、それはまた次のお楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?