『文壇の華浴衣』調査報告其の壱

ただただ、どんなものだったのだろうという、そんな気持ちでした。目にすることが出来たら、楽しいだろうなという。

初めまして、の方のほうが多いでしょう。 来福と申します。

時々趣味の範囲ではありますが小説を書いたり、猫をねこかわいがりしたり、ふらっと旅行に――まあこのご時世ままなりませんが――行ったり、美味しいものや綺麗なものや面白いものを見てわくわくしたりする為に、日々をこなす群衆の中のひとりです。

そんな私ですが、数年前とあるきっかけで新しい扉を開くこととなりました。学生の自分、そしてその数年前までは鬼門だと思っていた『近代文学』という扉です。本は好きですが、小説といえば推理小説、近代文学に触れたと胸を張って言えるのは詩集――中原中也や室生犀星、萩原朔太郎といった詩人のものでした。何故か小説には手が動かず、近年その本人達に少し興味が湧いて手にしたのも一部の随筆、といった有様だったのです。

『彼』のものも最初は随筆や研究書の類から入りました。

今までと違ったのは「もっと読んでみたい」と思ったこと。あんなに苦手だ、と避けていた小説へと手を伸ばすこととなりました。章は短く区切られ、自分のペースで読みやすい。最初は短編集のようなものから始まり、気が付けば長編も読めるようになっていました。読む、というより聴く、という方がしっくりくるくらいにはリズムの良い文章で、するすると読めたのに驚いた記憶があります。

彼の名は『直木三十五』

大衆文学に大きな一段を刻み、後々芥川龍之介共々文学賞の名『直木賞』として後世まで残ることとなります。

さて。この直木三十五の本。驚く程に、本屋にはありません。まあ、様々な要因があるのですが、ここで深く触れると本題に入れなくなるので、それはさておき。彼の文章をもっと読みたい、と行きついた結果が『雑誌』でした。

『文藝春秋』

様々な彼の文章が見れる、ホームグラウンドと言ってもいいんじゃないかと思います。

直木三十五は通常の小説、随筆等の他に、匿名でこの文藝春秋にゴシップ記事を書いていました。

「初期の文藝春秋にね、ゴシップ記事っていうのがたくさん出たんだ。それは皆直木が書いていたんだ」

――文藝春秋特別編集・芥川賞直木賞百五十全記録内収録、対談『直木三十五追想』川口松太郎(第一回直木賞受賞作家)の発言より。

このゴシップ記事がまた面白くて、すっかり当時の文藝春秋を折を見ては取り寄せるようになったわけで、今や私の本棚はセピア色に染まっているといった次第です。

で、漸く本題に入れるのですが。 昭和五年七月一日発行『文藝春秋』第八年第七号に、こんな広告を見つけました。

――こんなこともしてたのか文藝春秋!

当時の文壇、そして文豪達はある意味芸能人に近い存在だったように思います。彼等の考案した柄の浴衣とか、今でいうコラボもの『推しの浴衣』というやつです。えっ、これもしかしなくてもすごく楽しいやつなのでは?

しかも近代文学好きならちょっとときめく名前が並んでいるときたものです。私の推しもいる。

――これ、見てみたいな。

――どんなものだったんだろう?

――見本や図案は残っていないのか。万が一億が一にも現物なんか残ってやしないだろうか?

と、いうわけで

そんな欲求と好奇心と知識欲とが膨れ上がって、この話をツイッターで呟いたところ反応を多く頂いたのにも背中を押される形で。まずは、手掛かりをと何か知っていらっしゃるかもしれない、であろうところ幾つかへとお問い合わせさせて頂きました。

その節、セイさん(@050304Sei)秦月結さん(@hanashigu_ume)さんの御助力を頂きました。本当に大変お世話になりました有難うございました。

ご回答頂いた中でSNSへの掲載を許可して下さったものを今回はご紹介したく思います。

●徳田秋聲記念館様回答

お問合せの件、恥ずかしながら初めて目にする資料でして (「文芸春秋」自体は何冊か所蔵があるのですがその広告に目を留めたことがありませんでした)、 また、秋聲がこれに言及したという文章も現状思い当たりません。今後なにか関係する資料が発見されましたらご連絡申し上げます。 お役に立てず申し訳ございません。

●泉鏡花記念館様回答

このたびはお問い合わせありがとうございました。 残念ながら現時点で即答できる情報は持ち合わせておらず、またこれから展示替え準備に入るため、 他の方がお調べになっているかの確認も少し先になりますが、 何かわかりましたらお知らせいたします。 よろしくお願いいたします。

●菊池寛記念館様回答

昭和4年6月号(第7年第6号)の巻頭グラビアに「文壇の華浴衣」の広告と、文士23人、合計48通りの柄模様の見本を掲載。なお、この年は直木三十五が考案した柄はありませんでした。

菊池寛は「東京行進曲」「結婚二重奏」「受難華」の三通りの柄模様を販売。菊池寛の「編集後記」に「社で代理部とか浴衣とかいろいろなものをやるので、いかにも金儲けに忙しいようだが、これは雑誌だけでは経営が容易でないからなので、決して欲ばっているのでないから、あしからず」と書かれています。

昭和4年7月号(第7年第7号)と昭和4年8月号(第7年第8号)にも広告があり、菊池寛考案「受難華」の浴衣を着た栗島すみ子の写真が掲載されています。昭和4年7月号(第7年第7号)の編集部による「編集後記」には「文壇華浴衣は好成績で家庭から迎えられています。今夏の流行浴衣の内の先駆だと営業の方の宣伝をその儘」と書かれています。

既に昭和四年にやっていた……だと?(驚)

直木三十五に追及しているのは私がメール送った時に自分の推しがきっかけと正直に書いたからです(お前)

徳田秋聲記念館様、泉鏡花記念館様、菊池寛記念館様、この度は不躾ともいえる問い合わせに親切丁寧にお答え下さり有難うございました。また回答公表に関しても快く応じて頂き、感謝しております。関心も寄せて頂き、今後の新発見にも繋がるきっかけになれば幸いです。

菊池寛記念館様からの回答等より、更に踏み込んで見てみようということで。実際に当時の文藝春秋を一部ではありますが、取り寄せてみることにしました。昭和五年の方に関しては半ば勘で取り寄せたところもありますが、華浴衣に関して何らかの手掛かり、あわよくば図面などがあればまたご報告が出来るのではないかと思います。

またこの記事を読んで何かご存じであったら、是非聞かせて頂けたら幸いです。

***

余談ですが、当時の広告を見ていると文藝春秋社は色んなものを手掛けていたのだなあというのを感じます。

麻雀卓とか、リュックとか、今の通販の先駆け的な雰囲気があって興味深いです。

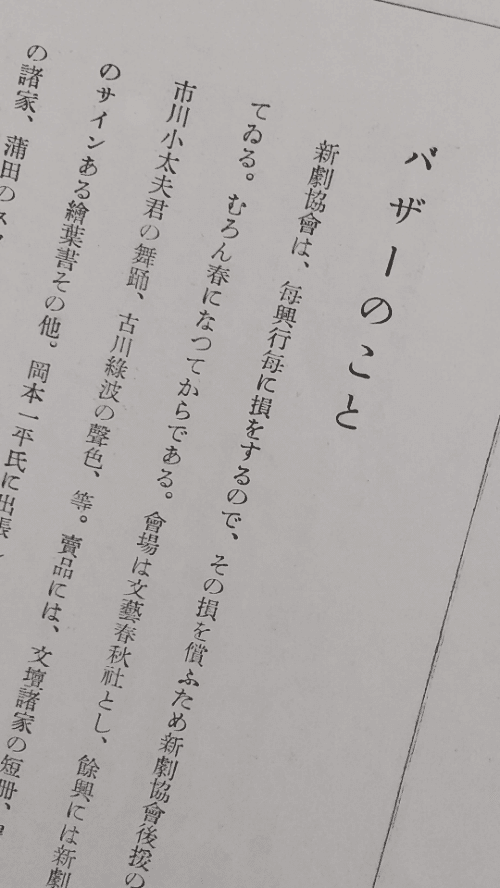

あと、これは文藝春秋ではないのですが『手帖』という雑誌でも、なかなかに面白い内容を見ることが出来ます。

……バザー? っていうか文壇の短冊とか欲しいやつじゃんよ……って欲が丸出しになったことを白状しておきます。

本当に社長殿、色々考えてらっしゃるなあ……と、見ているこっちが行けないことを悔しがるくらいにわくわくしますね。

宜しければサポートお願い致します。 サポートは調査活動等に使わせて頂きたく思います。