『文壇の華浴衣』調査報告其の参

【前回のあらすじ】

文壇の華浴衣図案を入手した一同。

しかしそこで話は終わらなかった。

「現物を見てみたいと、思いませんか?」

微かな可能性に賭けて、再び調査を開始した一同の目の前に、幾つもの壁が待ち構えていたのだった――!

というわけで、どうもどうも報告書まとめ担当の来福です。『文壇の華浴衣』を目にしたことから始まった調査ですが、当初の予想を越えた展開を迎えつつあります。メンバーが増えたことにより、調査能力も上がり、そこから更に様々なご縁を頂くこととなりました。勿論良いことばかりではありませんが、まずはご報告できるところからまとめてお伝えしていきたく思います。

今回もメンバーは

秦月結(@hanashigu_ume)

セイ(@050304Sei)

midori(@haru_3d)

六月一日/くさか(@kusaka6_1)

加え、私 来福ふくら(@kohuku3112)の五名で調査を行って参ります。

まずは突然の、そして幾度にも渡る問い合わせにも関わらず、御回答下さる各記念館様。深く深く、感謝申し上げます。御助力頂いた分、新たな発見をお伝え出来るよう尽力して参ります。先々またお力をお借りする場面も多々出てくると思いますが、お気が向きました時、またお手隙の際、御助力頂けたら幸いで御座います。

1)続々・御回答ありがとうございます(ご希望により抜粋編集有)

今回も様々ご回答頂きました。多忙な中、時間を縫ってお答え頂き有難うございます。今回はまず、こちらのご回答からご報告させて頂く思います。

※※なお個人名等ある場所は記載を差し控えさせて頂き、一部編集を行っているものもあります。

また先方様のご希望により編集をさせて頂いている場合もございます。ご了承下さいませ。※※

中央区郷土天文館様

「文壇の華浴衣」について、とのことでしたが、あいにく当館では関連する資料の所蔵がないようです。

長谷川時雨につきましても、浴衣は1点所蔵しておりますが、関係するものかは不明です。

これにつきましては、当館HPの収蔵品資料検索からご覧いただけます。

https://chuo-museum.jp/webmuseum/top.do

ほか、原稿や書籍などもありますが、華浴衣に関連するものは、検索した限りですが、見当たりませんでした。

お役にたてず申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

因みに検索してみると、細やかなデザインの素敵な浴衣の画像を見ることが出来ました……が、華浴衣とは違うようです。また『浴衣』で検索してみると、他にも素敵な所蔵品が拝見出来ますので、良かったら是非に。

更に、御生家様にもご回答頂きましたので、ご報告いたします。

NPO法人宇野千代生家様

弊団体は、千代先生の生家の管理・公開業務をしております。

残念ですが、先生のお着物をはじめ、遺愛品等は所有しておらず、お探しの品物についても、こちらでは保存しておりません。

また、「文壇華浴衣」について詳しい方もすぐには思い浮かびません。末筆ですが、貴方様の研究が実を結ばれることを祈念しております。

丁寧なご解答、本当に有難う御座います!

勿論、様々な事情もありますが、その中でお答え頂ける、そしてご報告にも了解して下さるというご厚意、本当に感謝ばかりです。

現物への手がかりを求めて、別の方向性での問い合わせ調査も開始致しました。

時代布と時代衣裳 池田様

文壇華浴衣の件ですが、該当するものがございませんでした。お役に立てず残念でございます。

「現物関係はなかなか難しいですねえ……」

こちらも調査を手探りですが、一同続けて参りたく思います。

そして記念館様からの御回答も頂きました。許可を頂けたもののみ、ご紹介いたします。

佐藤春夫記念館様

この度の「文壇華浴衣」についてのお問い合わせにつきまして、結論から申し上げますと、当館には該当する資料はありませんでした。

図案などの所蔵はなく、着物類等もチェックしましたが、添付資料のような柄のものはありませんでした。 館長も文壇華浴衣という企画の存在は初耳と申しておりましたし、詳しい者を紹介するにも心当たりがございません。図案などは返却されない限り製作元で保管なりするようですので、処分・散逸していなければ販売元か浴衣を作った業者・その関係者が所有している可能性もあるかもしれません。

お答えできることが何もなく心苦しいのですが、却って当方は新しい情報を得ることができて大変ありがたく存じます。生地見本に添えられた春夫の歌も把握できていないものでした。

力及ばずで申し訳ないですが、研究がご満足いくものになるよう心よりお祈り申し上げます。

勝央文学美術館

『岡本綺堂日記・続』(青蛙房 1989年)の1929年と1930年の記述に、文藝春秋の企画に参画し、前者では「両国に秋」と「新朝顔日記」、後者では「牡丹灯籠」の図案の浴衣を提案し出来されたと記されています。

また両年とも身内、関係者、弟子達に反物を配ったことが記述より伺えます。

(これらの方々の詳細な名前については、続ではない方の『岡本綺堂日記』《青蛙房 1987年》の人名索引に多く収容されています。)

綺堂の資料については、関東大震災と東京空襲時に、綺堂宅がそれぞれ焼失した折にそのほとんどが失われており、これらの資料は空襲の影響で、岡本家に残らなかったと推測されます。

「あっ! 企画について書いてくれている……! 他の参加文士方々形跡を残してくれてないから助かる……!」

「この資料は後々見ていきましょう」

「綺堂先生有難うございます……!」

メンバー一同、岡本綺堂先生の株が爆上がりした瞬間である。

山本有三ふるさと記念館様

前略、この度はご連絡ありがとうございます。

結論から申しますと。当記念会はお探しのような資料は所有しておりません。

しかし、小生にとってこの御指摘は初耳のことでこれまで寡聞にして情報はなく、新発見のような思いをしております。

有三は呉服屋の息子として生まれ育ちましたので、和服に対する造詣は一般の人よりも深かったと考えられます。(湯河原に呉服屋の売り込みがあった時に、これを撃退したエピソードがあります。)

いずれにせよ、今回のような御指摘はこれまでに無かったので、面白く感じております。

菊池寛とは親交が深かったので、そのつきあいもあったかもしれません。

〈メンバーの問い合わせから、noteも御覧頂いた模様。有難うございます!〉

文壇華浴衣の広告は昭和5年にも出ているようですが、有三の名前はありません。というのも当時有三は体調をくずして、入院したり静養したりという生活がありましたので、浴衣の図案どころではなかったのかもしれません。

その代わり、栃木市ゆかりの吉屋信子の名前が出ておりました。これも小生にとって新発見でした。洋装でモダンガールであり、散切り頭の元祖のような信子が、浴衣柄の図案に一役買っているのも面白いことと感じます。菊池と信子も親交がありましたので、そのつきあいかもしれません。

〈同時に三鷹の記念館様に問い合わせしていたのですが、そちらにもご連絡をして頂いたそう! 有難うございます!〉

山本有三記念館様

このたびお尋ねいただきました「文壇華浴衣」における有三考案の図案についてですが、恥ずかしながら同封いただきました記事にて、初めてこうした広告が出ていたことを知りました。 残念ながら当館に「文壇華浴衣」に関する資料の所蔵はございません。お役に立てず誠に申し訳ございません。

ご活動につきましては、SNS等で興味深く拝見させていただいております。 今後の研究のますますのご発展をお祈り申し上げます。

「親切だ……!」

「お答えがすごい……!」

山本有三先生及び双方記念館様の株がメンバー内で爆上がりした瞬間である。

そして、ごもっともな御回答を頂いたのがこちら。

三重県環境生活部文化振興課(横光利一資料展示室)様

お問い合わせの件について、横光利一資料展示室は直接所管しておりませんので、展示室を所管する関係者の方に連絡して確認させていただきました。

残念ながら、横光記念館では横光の作品についての研究が中心で、東京での活動 について資料の収集や研究はできていないので、お力になれないとのことでし た。

文芸春秋創設の発起人である菊池寛と行動をともにしていたことは承知している が、そちらでの企画や資料については横光記念館では資料収集を行っておらず分からないので、文芸春秋に問い合わせていただくのが良いのではないかとのこと でした。

川端康成文学館様

当館所蔵の資料には「文壇華浴衣」に関するものはございません。

文芸春秋社の写真資料室や日本近代文学館であれば、資料が残っているかもしれません。

「確かに、それは、そう……」

「そこに問い合わせるのが確実といえば確実なんですよね」

まあ、明白ではありました。企画元なのですから、何かしら手掛かりがあるのは一番濃厚でもあります。

流石に緊張が走ります、が、負けられない戦いがここにある……!(戦いとは)

というわけで意を決して、こちらへお問い合わせをさせて頂きました。心臓がやばい音を光速で立てるメンバー一同。そして、数日後――返答が。

文藝春秋社様 ※ご意向により箇条書きに変更

◇現在社内には希望に添えるような資料は残っていない。

◇当時を知る者、また情報の引き継ぎも確認出来なかったとのこと。

◇文藝春秋は銀座から千代田区紀尾井町へ移転しており、また戦後に一度解散もしており、その混乱期に失われた資料も多数存在するかと思われる。

◇以上の理由により、状況ご了解いただければ幸いです、とのこと。

文面掲載は了解が取れなかった為、箇条書きとなりましたが、文面は流石文芸社、美しいものであったことを追記させて頂きたく思います。

「……まあ確かに、戦争もありましたしね」

「しかも一回解体されてるし、致し方ないところはある……」

「それに消えた出版社の数を思えば、存続しているってだけでも凄い話だし、問い合わせ出来ただけでもラッキーなのでは?」

「確かに」

しかしこの御回答、後々の調査で思わぬ展開を引き起こすことになります。それはまた、後程。

2)広告から見える華浴衣

さて、華浴衣の宣伝広告の情報も幾つか入って参りました。『文藝春秋』の他にも『婦女界』(昭和4年6月号)への広告、また当時は華浴衣の他にも様々なコラボもしくはイメージ浴衣というものが出ており、同系列の企画が盛んだったことが伺えます。更に『婦人界』にて浴衣の染工場の様子の記事(昭和4年6月号)も確認致しました。

私達が所持している文藝春秋の広告にもあったのですが、幾つかの百貨店の名前が上がっています。そこで、辿れる百貨店に関しては問い合わせ等で調査を進めていくことに。

まずは頂けたお問い合わせ回答をご紹介したく思います。この度は御多忙の中、不躾にも関わらず快く御回答頂けたこと、感謝しております。誠に有難うございます。

高島屋資料館様 ※一部編集

「文壇華浴衣」についてお調べいたしましたが、大変恐縮でございますが残念ながら資料についてすぐに見つけることができませんでした。

もう少し調べさせていただきたく少しお時間をいただけますでしょうか?

当時の販売履歴や売却先が分かるような資料につきましてはこの件だけでなく、基本的に残されておりません。

故にご要望に沿えるような資料は所蔵していない可能性がございますが

その場合は何卒ご容赦賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

(その後報告のメールを頂きました。有難うございます)

御返事が遅くなり誠に申し訳ございません。

その後、お調べいたしましたが誠に残念ではございますが「婦女界」「文藝春秋」掲載の「文壇華浴衣」(昭和5年あたりに高島屋(東京、大阪)頒布)「婦人界」昭和4年6月号掲載の工場につきまして関連する資料を見つけることができませんでした。

お時間をいただきまたご要望に沿えるようなご回答ができませず大変恐縮でございますが一旦ご報告させていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

やはり戦前の事柄というのもあり、資料が残っていない場合が多いようです。流通ルートとして関わっている中には他の百貨店の名もありますが、既に現在存在していないもの、合併や吸収されたものも多く、こちらは現在調査を進めているところとなります。まずは高島屋との関わりを少しでも紐解いていく方向でご報告を進めさせて頂きます。

3)高島屋、そして百選会について

その後、高島屋関連の資料を見ていくうちに、百貨店それぞれで呉服催事に力を入れていることがわかってきました。それぞれで名称があり、高島屋では1913年(大正2年)に『百選会』が創設されます。高島屋自体、様々な分野の美術家を始めとした文化人との交流を深めており、創立当初から各方面の文化人を招き開催をしていたとのことです。毎回流行色とテーマを提示、全国の産地から染織品の新柄募集を行い、髙島屋が審査発表するという形の、斬新かつモダンな呉服催事として、特に大正から昭和中期にかけて人気を博したとのことです。

交流を深めた文化人のひとりに、歌人・与謝野晶子の名がありました。彼女は百選会の顧問の一人として1917(大正6)年頃〜1940(昭和15)年まで関わっていたとのことです。流行色の命名、百選会のきものへの歌を詠むなど、活動を行っている様子がわかりました。

更に他の資料には岡田三郎助や菊池寛の名も。文化人との繋がりが深いのが伺え、また華浴衣の流通ルートに高島屋の名があったことから、百選会の歴史を紐解く必要がありそうに思えました。何か手掛かりが掴めるかも……?

という訳で、図書館からお借りしてきました『百選会百年史』

「(余りの凄さに困惑気味に実況しています)えー……まず重いですね……本の重さじゃないですわ……アクリル板に金の箔押しタイトルですね……サイズがガチの画集サイズ……めっちゃ大きいんですよぅ……アクリルの内側にある表紙はおそらくこれ、プレスタイプかな……絵画の筆タッチがそのまま触ってわかるような印刷なので……うわこわ……」

「豪華が過ぎて怖……」

兎に角印刷がすごい。贅を尽くしましたというか、本気を叩きつけた感じの装丁である程度印刷を理解されている方であったらヒエッって悲鳴上げそうだし、知らなくても「なんかすごいもんが来たぞ……?」ということだけはわかるような代物です。

で、これらを紐解いていくと、直接華浴衣に結びつく記述はなかったものの、面白いことがわかってきました。

与謝野晶子の名前は勿論のこと、他に与謝野鉄幹・堀口大學・吉井勇・西城八十などの名前を確認致しました。

堀口大學は『百回目に歌う』等を寄せており、様々に関わっていた様子が伺えました。また、吉井勇も『新生調(ラヴィてう)』『百彩帖』等のお題のついた和歌を、また与謝野晶子も『きもの』『おび』といった百選会ならではのお題のついた和歌を、多数発表しています。西条八十作詞の『百選会小唄』与謝野鉄幹の『間道への招引』、小島政二郎の随筆『洗練道場』等、様々な作品の確認もしております。

高島屋の他、華浴衣の販売で名を上げられていたのは当時の百貨店の横濱野沢屋、大阪松坂屋、新宿松屋など。当時の雑誌の『婦人界』や『婦女界』など、調べてゆくと華浴衣に限らず、様々なコラボやイメージ浴衣、独自性を打ち出すアイテムのひとつとして浴衣が多く取り上げられているようです。他の雑誌や百貨店での様子については、また別の機会を設けて調査の様子をお報せしたく思います。

4)文藝春秋社史

さて、文藝春秋社様への問い合わせの回答が回答だったものの、華浴衣関係で調査、検索をしていくうちに、とある一冊の書籍が浮かび上がりました。

『文藝春秋社の八十五年』

文藝春秋社の歴史を紐解けば何か手掛かりや、直接ではないにしても何かしらの背景、糸口が見つかるかもしれない。と、いう訳で、まあ。

お迎えしましたよね! 光の速さで!

日本の古本屋様、いつもいつもお世話になっております!

「百選会史を見た後だと、とても本だなって思う」

「確かにそれはそう」

「でも良い紙に金の箔押し……手触り良い……」

大正11年12月(月号は12年1月号)『文藝春秋』は創刊されました。

以来、関東大震災や大恐慌、または創刊時から書き続けた菊池寛の親友でもある芥川龍之介の自死等等、苦境や苦難を味わいながらも様々な方向性を模索し、発刊を続けていた文藝春秋ですが、昭和六年とある不正問題が発覚したことにより、社内の粛清そして改革が行われることとなりました。

その不正問題が発覚したのが、広告部、そして代理部という部署です。

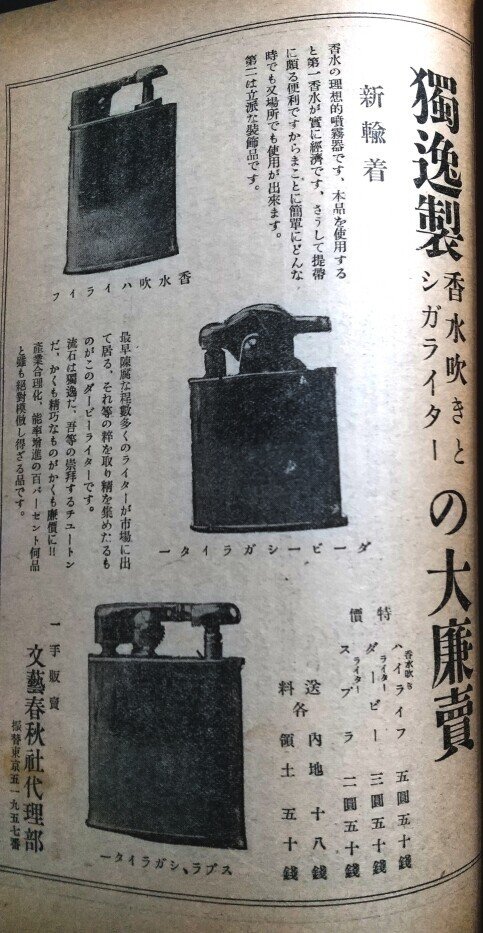

代理部、というのは今でいう通信販売で様々なものを扱い販売していた部署の名称となります。当時の文藝春秋を見ても、様々な通販広告を目にすることが出来、興味深いものも多いです。

さて、文藝春秋社自体は儲かっている筈なのに、原稿料支払いも滞るほど経理悪化していた、その原因がこの広告部のピンハネ着服によるものであり、更に経理部も放漫を極めていた上に代理部にも不明瞭な経理操作があったことが判明したのです。これらは粛清されることとなるのですが、注目すべきは備考にある、『代理部』の説明でありました。

――今でいう『通信販売』で、色々なものを扱っていた。例えば、『文壇の華浴衣』というものは、文壇人に浴衣の模様を描かせたもの。西条八十考案の『愛して頂戴』、泉鏡花の『里けしき』、川端康成『浅草紅団』など多彩な顔ぶれの制作となる浴衣が弐円三十銭、販売元・文藝春秋となっている。(後略)

(『第一章・歴史の中の文藝春秋/菊池寛・佐佐木茂索・池島信平の時代』より。 )

「……あれ、御回答……」

「うん、でもここにあるってことは何かしらでそういう記述が何処かに残されていたということなのでは?」

「参考文献! 参考文献を当たるしかないー!」

果たして、参考文献に手掛かりはあるのか? 続報はまた後日お送りさせて頂きたく思います。

本当に調べれば調べるだけ、色んな謎が出てくるぞ……?

5)追跡課題・染め関係情報――そして次回予告

ここまで追跡を続けてきたところで、今後の追跡課題等を一旦まとめることにします。

◇製造工場・染め関係で調査して浮かび上がってきた会社名『中村合名会社』『日本繊維会社』『東京江戸っ子うしほ染会社』について。

◇『文藝春秋の八十五年』の参考文献の洗い出し。

◇華浴衣現存の可能性の追及。

◇華浴衣に関わった文豪及び関係者の当時についての記述文献捜索。

ざっと上げて、この点でしょうか。この中でも、少しずつ発見出来ているものもありますが、調査中の為課題点に入れさせて頂いております。その他、様々な方向性において、メンバーそれぞれで随意調査中でございます。その調査の中で少々華浴衣から離れたものや、予想以上のボリュームのある結果をお届け出来る場合は、幕間という形でお伝えしていけたらと考えております。スローペースなご報告になるかと思いますが、何卒見守って頂ければ幸いです。

また、染め物関係――上記に上がってきた工場名に関しての手掛かり等、何か御座いましたらご協力頂ければと思います。noteのコメントやTwitter(@kohuku3112)のDM等にてお声掛けをお願い致します。

さて、次回、確実にお送り出来るのは

『筆マメを愛した――とある文豪の華浴衣記述』

『灯台下暗し過ぎて叫んだ――とある文豪のまさかの記述』

『人の温かさに支えられている――ありがたい優しさの話』

『世知辛い世の中はいつでも、そう――華浴衣が世に出た頃』

といったところでしょうか。

また前述の通り、他にも面白いお話やボリュームのあるお話等御座いましたら、別記事でお伝え出来ることもあるやもしれません。その時は一緒に楽しんで読んで頂けたら一同、嬉しく思います。

それでは今回の調査書はこれにて――実り多きご報告が出来ますように。

宜しければサポートお願い致します。 サポートは調査活動等に使わせて頂きたく思います。