第7回 先人の肩に乗って(2)

前回書き残したこと——白瀬南極探検隊の話――を書こうとしていたら、6月4日、海洋冒険家の堀江謙一さんが元気な姿で帰ってきました。世界最高齢(83歳)での、小型ヨットによる単独無寄港太平洋横断を達成しての帰港です。

この2人——白瀬矗(のぶ)と堀江謙一。私の記憶のなかでは、ほとんど同居しています。子ども時代の思い出の引き出しに、たまたま一緒に入ったというか……。

そこで、今回は堀江さんの話から書き始めようと思います。ちょうど60年前の1962年5月12日~8月12日に、23歳の大阪の一青年が、日本人初の小型ヨットによる太平洋単独航海という、とんでもないことをやってのけます。

年末には『太平洋ひとりぼっち』(ポケット文春、のち角川文庫)という本が刊行され、ベストセラーになります。翌年には石原裕次郎主演で映画化されます。初代「マーメイド号」に乗って、兵庫県西宮市の港から米サンフランシスコに向かった堀江さんの94日間の航海です。

今回は、その時とは逆のルートで、サンフランシスコからハワイの脇を通って日本に帰る約8500㎞の南まわりの海路です。「サントリーマーメイドⅢ号」による69日間の海の旅。

見渡す限りの大海原(おおうなばら)を全長約5.8mの小さなヨットが、激しい波に揉まれ、天候の不安定に悩まされ、嵐の洗礼を受けながら、日付変更線を越え、風の力を頼りにゴールに向かって進んでいくという、その本質はまったく変わりません。

ただ60年前に比べると、いまやGPSもあれば、衛星電話、アマチュア無線もつながって、「ひとりぼっち」の様相がだいぶ変わったことは事実です。何より大きく異なるのは、前回は「逮捕も覚悟した」命がけの「密航」でした。出発直前の心境を、後に堀江さんはこう語ります。

<着々と準備を進めました。だが困ったことがあった。それはパスポート。パスポートが出ない。だからといって諦める気にはなれませんよ。密出国であろうとも、密入国であろうともまさか死刑にはなるまい。そう思って、三十七年五月十二日にアメリカへ向けて出航したわけです。>

当時、ヨットによる出国は認められなかったので、人知れず「密航」せざるを得ませんでした。したがって、太平洋横断成功の大ニュースも、「オリンピック金メダル!」のように手放しで誰もが祝福する、そんな第一報ではありません。

総合第一面に載せた新聞社はなし。社会面のベタ記事や二段見出しの小さな扱いの新聞もあり、ニュースの価値判断に迷いや違いが見てとれます。

大きく扱った新聞社にしても、「よくやった!」ではなく「不法出国厳しく警告」といった見出しを掲げ、大阪海上保安監部の「人命軽視の暴挙」という見解や反応にむしろ比重を置いています。

「アメリカからはすぐ不法入国者として強制送還され、日本につくとすぐ逮捕されることになる」「ヨット同好者などが、このような冒険を称賛するようなことがあればとんでもない間違いで、海の恐ろしさを知らぬ人命軽視だ」「当然ヴィザが必要になる。たとえ申請があっても許可しないのが常識」云々。

“快挙”以前に、ともかく“暴挙”。失敗や事故につながれば、「自己責任論」が巻き起こったに違いありません。

ところが、『太平洋ひとりぼっち』によれば、ゴールデン・ゲイト・ブリッジをくぐってサンフランシスコに入港しようとする堀江青年に、日曜日の朝のクルージングを楽しんできたアメリカ人の家族連れが声をかけます。

「ホエア・ドュ・ユー・カム・フロム?」「フロム・オオサカ・ジャパン!」

大声で叫びかえすと、「ウォーッ」とスキッパー(艇長)の男性が、雄たけびのような声をあげます。そこで、「アイ・ハブ・ノー・パスポート」と白状すると、「オッケー、オッケー。フォロー・ミー」と先導します。感動的な場面です。

上陸すれば、102年前の勝海舟(咸臨丸)以来の画期的な壮挙だと大歓迎を受け、サンフランシスコ市長は「コロンブスもパスポートは省略した」と言ったとか。日本での「警告」モードとは打って変わり、名誉市民のカギまで贈られ、1ヵ月の米国滞在が認められます。

これを機に、「堀江君シスコで大もて」と、日本の報道も好意的な向きに転じ、空路羽田に帰ってきた“英雄”をめぐっては、マスコミ各社が押し合いへし合い、激しいスクープ合戦が展開されます。一躍、時の人になりました。

ちなみに、「密出国」の事情聴取はあったようですが、結局、起訴猶予になりました。

一連のニュースは、小学生だった私たちにも衝撃的でした。とりわけ、ある同級生の反応が深く心に刺さりました。いまでいうなら「子どもの貧困」の当事者であったその友達は、堀江さんの成功に心を震わせ、それに希望の灯(ともしび)を見るように、繰り返し自らの夢を語っていました。

1964年の東京オリンピックの手前です。振り返って「高度経済成長の時代」とひと括りにされますが、その波にうまく乗れた人たちとそうでない人との間には、いまでいう「分断」状況が生まれ、社会の矛盾も噴き出していました。

そういう世相全般(光と影をひっくるめた総体)に対して、堀江さんのチャレンジが、どれほどの夢と励ましを与えたことか。その時の体感は忘れられません。

年が明けた1963年1月5日、批評家の小林秀雄が朝日新聞に書いています。

<今日の世代を表現した代表的文学は何かと問われても返答はむつかしいが、今日の青年文学なら、直ちに挙げる事が出来る。堀江謙一「太平洋ひとりぼっち」である。今日のように、文学が勝手放題な形式を主張している時、こういうものが、果して文学と呼べるかどうかというような事を、考えたところで有害無益である。この青年の行動を、ジャアナリズムは、三十七年度十大事件の一つに数えたが、「太平洋ひとりぼっち」という本が現れれば、これは全く別事だ。彼のヨットは記録を作ったが、彼の本は青年を現したのである。私はこの本を三十七年度の文学的一事件だと思っている。>

時代に風穴を開けた若き単独者の行動と言葉に、ここで出会い、引き込まれ、受け入れられ、感動を共有できたという思い出が、いまなお鮮烈に残るのです。

さて、ここから白瀬矗(のぶ)の物語に入ります。

と言っても、いきなり話が飛びすぎますので、なぜこの2人が記憶のなかでほとんど同居しているのか、そのつながりを説明したいと思います。

『太平洋ひとりぼっち』が話題になったのとまさに同じ頃、全国の切手少年を夢中にさせていたのが、戦後記念切手のブームです。その切手少年の端くれとして、ちまちま収集していたお宝のなかに、「国際地球観測年記念切手」(1957年)、「白瀬中尉南極探検50年記念切手」(1960年)がありました。

前者は、世界各国が共同観測事業を行う「国際地球観測年(IGY)」のマークに、戦後初の南極観測船「宗谷」と皇帝ペンギンを組み合わせたデザインです。宗谷の南極派遣に多くの国民が「世紀の壮挙」と沸き立った時代です。

後者は、前者とのつながりで切手の発行が検討されます。白瀬が南極探検に東京・芝浦を出発してから50周年。探検旗の立つ南極地図と、白瀬の肖像のデザインです。この切手のポイントは、印面下部の記念銘が和英2ヵ国語で表示されているところです。白瀬の功績を世界に広くアピールしようという狙いです。

どちらも「まず記念切手ありき」で、背景を知ったのはその後からです。順序でいえば、先に入手したのが「白瀬中尉」の切手です。

どういう人か? 誰に尋ねても、満足のいく答えが返ってきません。日本人で初めて南極に行った人、というのは分かりますが、ならば日本人初の太平洋単独横断をやった堀江青年は、50年後に記念切手になるのかと訊くと、「うーん、スポーツの世界記録みたいなものだから、ちょっと違うかな」と首をひねります。でも、「マナスル登頂」はすぐに記念切手(1956年)になったよね……。さあ?

ともかく『太平洋ひとりぼっち』のように、「人間白瀬矗」が現れてきません。結局1983年に、綱淵謙錠さんの力作長編『極 白瀬中尉南極探検記』(講談社、のち新潮文庫)と出会うまで、知るところはほんのわずかのままでした。

白瀬は1861年(文久元年)、秋田県由利郡金浦(このうら)村のお寺の生まれ。少年時代、「未知への情熱」に目覚めて探検家の「素志」を抱き、北極探検を夢見ます。陸軍軍人として千島探検に参加した後、アメリカの探検家ピアリーが北極点到達に成功したことを知り、目標を南極探検に切り替えます。アムンセンとまったく同じです。

帝国議会に南極探検の請願書を出しますが、政府から資金援助は得られず、民間の浄財を集めて極地をめざします。軍艦の調達もままならず、木造帆漁船を改造した「開南丸」による航海です。

<白瀬隊の心意気はすばらしく、当時の貧弱な漁船で南極周辺の暴風圏をのりこえて大陸に行きついたこと自体おどろくべき成果だが、残念ながらアムンセン隊やスコット隊に比べて極地経験があまりに浅く、それ以上に日本政府の姿勢がイギリスやノルヱーとは決定的に違っていた。>

まさに幕末、太平洋を渡った咸臨丸を思い起こさせる壮挙ですが、1910年11月の最初の航海では、南緯74度14分の地点に到達したところで結氷のために行く手を阻まれ、探検隊はいったんシドニーに引き返します。そして、翌年11月、改めて南極に向かいます。

この時、すでに南極点到達を終えてベースキャンプに戻ってくるはずのアムンセンらを待ちわびていたノルウェー隊フラム号とも、ロス海クジラ湾で接触します。お互いの船を表敬訪問した際に、フラム号の船長らは「こんな小さな船でよくここまでやって来られたものだ。自分たちでは南極はおろか、途中までさえ覚束(おぼつか)ない」と開南丸船員の勇気に驚き、その航海技術を賞揚したといわれます(綱淵、前掲書)。

白瀬隊は、1912年1月20日、28頭のカラフト犬が引く2台の犬ゾリで、5人の「突進隊」が奥地に向かいます。走行9日、南緯80度05分、西経156度37分の地点に達したところで力尽き、そこを最終到達点とします。

そして、一帯を「大和雪原(やまとゆきはら)」と命名し、日章旗と赤ペンキを塗った三角形のブリキ製回転旗を立て、隊員一同、皇居の方角に向かい「天皇陛下万歳」を三唱し、募金協力者の芳名簿を入れた箱を埋めて、引き返します。

アムンセン、スコットをライバル視するほどの白瀬でしたが、実力差はいかんともしがたく、また探検隊の方針、マネジメントをめぐっては隊内に不和・対立が生じ、厳しい白瀬批判の突き上げも起こります。やがてこの亀裂は表面化します。

帰国を熱狂的に迎えられた白瀬ですが、その後は不運な出来事も重なって、探検で抱えた多額の借金返済に追われる後半生を送ります。家財はすべて売り払い、転居を重ね、極地で撮影したフィルムを携え、次女を連れて全国各地、朝鮮・満洲・台湾まで足を延ばして講演にまわり、20余年もの間、ひたすら借金の弁済に追われます。完済したのは1935年(昭和10年)、74歳の時でした。

そして終戦。翌1946年8月に、白瀬は愛知県西加茂郡挙母(ころも)町(現豊田市)に転居します。次女の武子さんの手記によれば、

<こうして父は陋巷(ろうこう)の、うなぎ屋の二階、むしあつい四畳半の一室で息をひきとったのです。挙母の町に移って十七日目でした。>

と間借りしていた家での最期の様子が語られます(「マ元帥と白瀬中尉(講和条約草案秘話)」、『週刊朝日<講和会議特集号>』1951年9月2日発行、綱淵・前掲書による)。

法名・南極院釈矗往(しゃくじきおう)。数え86歳の生涯でした。

南極から戻って間もなく明治天皇が崩御し、元号は大正となり、その後2度の世界大戦、敗戦を経て、時代は大きく移り変わります。白瀬の名前は人々の記憶から薄れます。

記念切手の発行で、その名を改めて思い起こした人がいるにせよ、白瀬の苛烈な突破力がその後に何をもたらしたか、その事績をきちんと知る人はわずかだったろうと思います。

ここでは省きますが、1951年の対日講和条約最終草案に「南極の領土権の完全放棄」が言及された時、一般の日本人はそんな領土権の存在すら知らなかったと思います。これも白瀬の「後半生の悲願」――南極領土権要求運動——なくしては考えられないことだった(たとえ報われなかったにしても)と綱淵さんは付記しています。

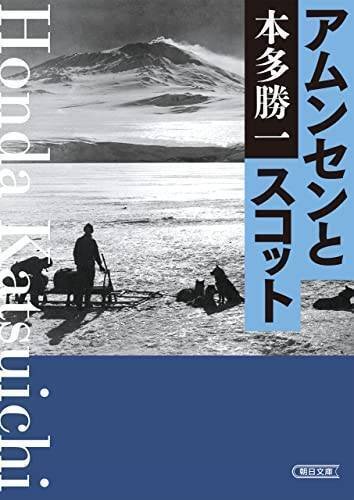

本多勝一さんの次の見解についても同様です。

<アムンセン隊やスコット隊には及びもつかぬ「最南到達点」とはいえ、敗戦後の日本がIGY(国際地球観測年)にさいして南極大陸(昭和基地)探求に参加できたのは、ひとえに白瀬隊の実績があったからである。日本型官僚には思いもよらぬ発想で行動した白瀬隊は、国際的には高い評価を得ていた。>

その名をいまに受け継ぐ南極観測船「しらせ」は、初代が1982年11月に就航し、初代退役後、後継艦として2009年5月に就航した2代目は、いまなお現役で活躍中です。初代「しらせ」が就航した際には、記念切手が発行されました。「しらせ」の船影と氷原のペンギンたち、南極のオーロラを組み合わせたデザインです。

12歳にして抱いた夢——”狂熱”をはらんだ白瀬の「素志」の貫徹があってこそ、今日への道がひらかれました。彼が南極から帰国した1912年6月から、今年は110年目にあたります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?