セルフ障害予防−楽しく野球を続けるために−

■はじめに

noteをご覧いただきありがとうございます。

理学療法士の 吉田 昂平 です!

野球選手においても年齢によって投球障害のリスクが変化することについて

第1弾で発信しました。

前回のまとめです👇

○骨・軟骨

子どもは骨が柔らかく、骨端線(成長軟骨)が存在するので、

骨・軟骨(靭帯付着部)障害が多いと言われています。

大人は靭帯が損傷されやすいとされています。

○筋力

思春期前児童における筋力トレーニングにおいて最大筋力向上及び筋横断面積の向上が認められます。

しかし、発育発達過程での骨格系器官への障害となる可能性が高いことも明らかにされています。

○脳・神経系

学童期は、精神発達・知能・情緒など多面的な発達を認める時期です。

思春期は、2次性徴が進み身体発達のスピードが早まる時期です。

学童期は身長や筋肉量は未熟ですが、脳や神経系の働きは10歳頃までには

大人と同じです。

○投球動作

投球動作とは、全身を使って行う動作のため、肩・肘の機能だけでなく、

身体の土台となる体幹〜股関節の機能も重要です。

下肢・体幹との運動連鎖により効果的にボールに対しエネルギー伝達を行います。

投球障害を起こす原因として、投球フォームの関連もあります。

続きはこちらをご覧下さい👇

では、

今回の第2弾は野球選手の「身体機能のリスク」と「セルフチェック方法」について発信していきます。

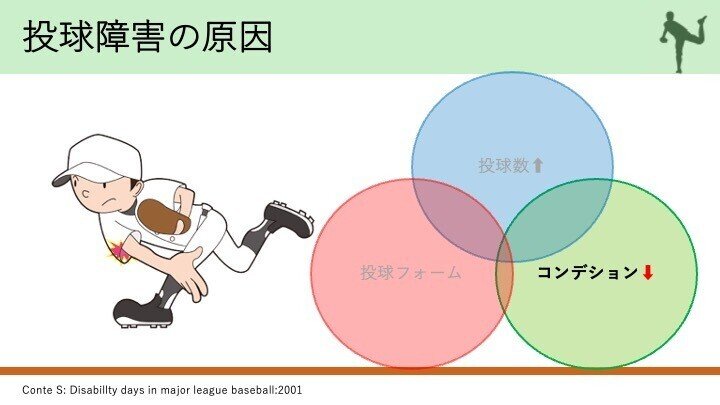

■投球障害の原因

前回の発信では、投球フォームについてお話ししました。

小学生に多くみられる”肘下がり”についてです。

なぜ、肘が下がってしまうのか?

どうしたら肘下がりを改善できるのか!?

”肘下がり”を起こす原因は、まずはコンディションに関わっていると考えます。

では、コンディショニングについてです。

|コンディション

コンディションとは

「状態」や「調子」という意味で、「人の体」の状態を表す状況で使われます。

コンディショニングとは

「身体の調子を整えること」という意味を含みます。

運動競技にて最高のパフォーマンスができるよう、肉体面や精神面を整えるという意味です。

投球障害の原因の一つとしてコンディションの低下が挙げられます。

今回は柔軟性の低下を主に紹介しています。

では、実際のコンディションの低下について説明していきます。

①上半身編

・肘伸展制限→肘の伸びづらさを自覚、セルフの場合は左右差のチェック

・胸椎後弯増大→猫背になっていないか、壁に背中をついて確認

・投球側肩関節内外旋可動性低下→肩のラインに肘を合わせ、内側−外側へ回して確認

・投球側肩関節外旋可動域低下→トップポジションで背中側に手を倒してこれるか確認

・肩関節内旋制限→トップポジションで胸側に手を倒してこれるか確認

・肩関節水平内転制限→反対側の肩や背中を顔の前を通して触れるか確認

②下肢編

・HBD→うつ伏せで踵がお尻につくか確認 *お尻が上がってしまう❌

・ステップ脚股関節内旋制限→ステップした脚に対して、反対の足が巻きついてこれるか確認

・ステップ脚フォワードベント→ステップした脚で支えられるか確認

*膝がグチャッと曲がる❌、膝がピンっと伸びきる❌

|投球数・投球頻度のリスク

・1日100球以上のスロー

・50球以上の全力投球

・年間100試合以上

・1週間休みなし

これらの蓄積により、小学生の障害リスクが高くなっているという研究がされています。

近年、投球数制限も聞かれており、実際に実施してきているところも発見されます。

しかし、分かっていてもできないというのが現実なのかもしれませんね。

投球や練習を繰り返すことで、体を動かせる範囲は減っていき、コンディショニングも下がっていくことが分かっています。

なら、トレーニングやストレッチを自宅でやればいいという方もいるかもしれませんが、大人でも継続することが難しいと思います。

それなのに継続しないからケガをする、少しの痛みも昔なら我慢してやっていたから今の子は根性がないとお話を聞くとがっかりします。

これを読んでいただいた方は頭の片隅でもいいので、覚えていて欲しいです。

そして、お子さんの将来を考えて休むことも僕たちの大人が出来ることだと思います。

休んでいるだけでは、治らないこともあるため、親子一緒にコンディショニングを整えていきましょう!!

■コンディショニングを整えるトレーニング

1.肩関節外旋トレーニング

肘下がりの原因となる肩関節外旋不全

肘下がりの選手は、僧帽筋上部線維・外旋筋群の筋収縮認知が乏しく、肘を引き上げることができません。

方法|

肘の高さは耳孔の隣に位置させます。

肘は地面についた状態で肩関節を中心に回旋させます。

ゴール|

外旋角度が左右差ない状態や手が頭の上に位置するように行っていきます。

2.胸椎伸展トレーニング(ブリッジ)

30度以上胸椎が後弯することで肩甲骨の可動性が低下し、肘下がりの原因となります。

方法|

足と手で体を支え胸を張るようにします。

ゴール|

弓を張った状態となるようにしましょう。

3.もも前ストレッチ(骨盤トレーニング)

骨盤の後傾が起こることで股関節伸展の制限に関わり、踏み込み時に脊柱の後弯を起こし、胸椎の後弯につながり肘下がりの原因ともなります。

方法|

まずは、大腿前面の筋の制限をストレッチをおこないます。肩膝立ちとなり後方の足首を手でつかみます。

その後、踏み込み姿勢となり骨盤を立てるように股関節伸展動作を行っていきましょう。

ゴール|

骨盤が立てられる。

■おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました。

いかがでしたでしょうか?

今回のnoteに書いた内容は一部ではありますが、選手はケガをした際に毎日悩み、落ち込んでいます。そのため、私達が理解を深めることで、選手の気持ちに立って向き合って行くことができ、正しい道を歩むサポートを広げていくことができるのではないでしょうか。

このnoteを読んで頂いた方々が、子どもたちのリスクを最小限に抑え、野球選手として、今以上に素晴らしい選手となることの役に立つことの一助になれれば幸いです!

今後も投球動作や野球に関連する動作を紐解いて、情報発信していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します!!

第3弾は、ウォーミングアップについてです。

Twitterアカウント

https://twitter.com/kobaseball3

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?