保護猫リリーのこと②

リリーの腎臓病が悪化したこと~備忘録

2021年の10月後半になるとリリーは体力も落ち日ごとに具合が悪くなることが多くなった。

水を飲むのに水飲み場のジャンプに失敗した。後ろ足が上がらないからジャンプしたのに落ちそうになったり、顔面をぶつけたりして、時には鼻や口から出血した。出血もぶつけたからなのか、慢性腎臓病を発症して猫エイズの症状が進んだのか定かではない。病院で点滴をするときに何となく話したがスルーされたうえ、「検査しても意味ない」発言があった以上何も検査をすることはないだろう。

10月末には歩くのにもふらつき、トイレも支えてあげないと出てこれなくなった。ペットシーツを用意したけれど、やはり今までのトイレでおしっこをしようとする。トイレに行きたいときや水が欲しいとき、寝床に入りたいときにはふらつく体で私のところに来るようになったり視線を送ってくるようになった。

ある夜の出来事

腎臓病とエイズの影響かあっという間にリリーの状態は悪化して、それでもリリーは自分らしく生きようとしていた。

苦しそうにしているので暖かい部屋にリリーの居場所を作って、夜間もゆっくり眠れるようにしたのだが、ある朝起きてみたらフラフラの体なのに、私の寝室までやってきて枕元で香箱座りをしていた。

リリーはいつでも夜一緒に寝たかっんだ。ごめん。

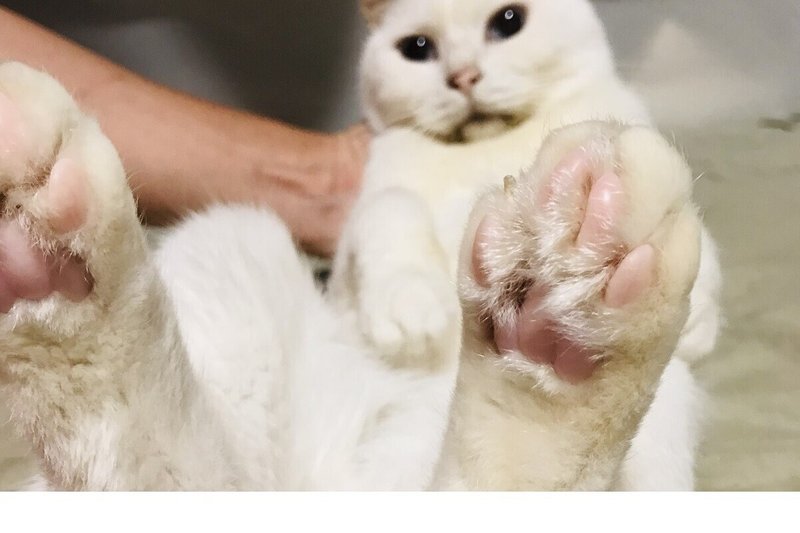

それからはいつまで一緒にいられるかわからないし、尿毒症になっているのかアンモニア臭もひどくなったが、私は布団の中に入れて一緒に眠ることにした。立って歩くのもやっとの体なのに、私が体を寄せすぎるとしっかり四つの足で突っ張ってくる。

ある日は息子の部屋でじっとたたずんでいることもあった。その部屋の主はいないのに。息子を待っているようだった。

食べられなくなってからはウェットフードを探しては、食べられそうなものを少しずつ与えたが、1週間ほどで自力で食べられなくなった。水は飲めなくなったので、シリンジで口の横から少しずつ、3~4時間おきに与えるようにした。点滴に行ったりもしたが、食べられなくなってからは、あっという間に状態は悪くなり、亡くなる2日前にはとうとう首の保持ができなくなった。

それからも自分で何とか動こうともがく。私のパソコンデスクの横に補助机を置いてその上にリリーの寝床を用意してすぐに対応できるようにしたが、落下しそうになることもあったので、目が離せない状態になった。もがいたときは私に体を支えて欲しいサイン。トイレに連れて行ったり、体制を整えて寝返りをさせたりした。

リリーとお別れの日

11月3日は私と主人の結婚記念日だった。小春日和で少し暖かな日差しとキンモクセイの香りが優しく漂うその日、歩けなくなったリリーを抱いて、外に少し出てほんの少し日向ぼっこした。家の中でしか生活していないリリーは外に出るのが本当は大好き。状態が悪くなってから抱っこして外に出ると嬉しいのか鳴き声を上げることがあった。

その日のお昼、母が近所のお友達と出かけるのでいつものようにリリーに声をかけた。いつもは何も言わないリリーが母の「行ってくるね」「リリーお留守番だよ」という語り掛けに対して返事をするように、いつもよりも上ずった少し苦しそうな呼吸をしながらずっと鳴き続けた。「早く帰ってきて」なのか「行かないで」なのか「ありがとう」なのかはわからない。いつになく長くリリーが母と会話している様子は忘れることができない。

母が出かけた後、いつもの寝床にリリーを寝かせて、私が仕事をしているとやはり上ずった声で鳴く。何となくスマホに入れていた猫の翻訳アプリを使うと「パパ、どこにいるの?」「私はここよ」と悲痛な翻訳が出てきた。

翻訳が本当かどうかわからないけれど今の状況から抱っこしてほしいのではないかと判断して、仕事中も家の中のどこに行くのも抱っこして過ごすことにした。抱っこしていると鳴かないところを見るときっと抱っこしてほしかったのかな、と思うことにして水をあげてみたり、ウェットフードを与えようとしたけれど、すでに口の中には口内炎が大量にできていて、飲み込むこともできなくなった。

昨日までは水は少しは飲めていた。今日はもう飲めない。それはもうリリーの命の灯が消えかけていることを意味していた。

リリーはもともと小さめの猫で2.6㎏くらいの子だったが、最後に病院に行ったときにはすでに1.6㎏となっていて、この日はきっと1㎏あったかどうかもわからない。彼の体はまるで羽毛のように軽かった。そして体には全く力がなかった。前足をわずかに動かすくらい。脱水がひどくなりおそらく見えていない目をうっすらと開けて、私を見つめているような穏やかな表情でいた。

午後になってひどい睡魔が襲ってきた。私はリリーを連れて寝室に行き、一緒に横になった。この時リリーの呼吸はかなり早く苦しそうになっていた。頭では覚悟はできていた。もしかしたら今日か明日に別れが来るかもしれないと。

30分くらいウトウトしていた時にふと目を覚まして、リリーの呼吸を確認したが息をしていなかった。まだぬくもりは残っている。テレビを見ながらそばにいた娘がリリーの異変に全く気付かなかったところを見ると、少し吐血していたが、暴れたりすることなく眠るように虹の橋を渡ったようだった。

あっけないリリーの最期。いつも私にツンデレな態度しかとらなかったのに、最後は信用してずっと甘えてくれたことが嬉しかった。具合が悪くなってからずっとお世話させてくれたこと、ペットを自分で選んで飼って最期まで見届けさせてくれたことは、私をひとつ大人にしてくれたのだと思っている。リリーは幸せだっただろうか。もっとしてやれることがあっただろうに、いい飼い主ではなかったかもしれない、そんなことをリリーの最期に想い、私と娘は号泣した。

リリーの亡骸をブラシで整え保冷剤を敷いて、お棺になる段ボールにリリーの寝床ごと入れて、庭に咲いていたキンモクセイとコスモスを添えた。身体を拭いていつもリリーが眠っているように丸くして遺体を整えた。「本当に大好きだったよ。ありがとう」と言いながら。

主人と送り出すときには「そっちで待ってて。私が行ったときに迎えに来てね。」と伝えて彼の遺体を送り出した。

リリーが長くないことは県外にいる息子にも知らせていた。状態が悪くなってからも連絡していたが、息子は意外にも「仕方ないね」とクールな様子を見せていた。リリーが亡くなる2日前、テレビ電話でリリーに息子の姿と声を聴かせた。リリーは目はほとんど見えてなかったようだが、息子の声を聴いてじっとしたり、そわそわしたりしていた。

リリーが亡くなったことはすぐに息子に知らせた。息子は亡くなったところを信じられないのか写真で送ってほしいといった。写真を送ってやると今までのことが思い出されて、号泣してしまったと言っていた。そうだよね、君はそんなにクールな男じゃないはず!リリーとの関係もまるで兄弟のような関係だったもの。最期を看取れなくてきっと辛いのは息子の方だろう。

リリーがいない我が家のその後

寒くなった12月は、遅くまで仕事をして冷え切った体で眠るとき、やわらかい彼のぬくもりがないことがどうしようもなく切ない気持ちにさせる。今でも眠るときは、つい彼の体の大きさだけスペースを作ってしまう自分がいる。

87歳の母は実はリリーの最期を見届けていない。リリーの呼吸と鼓動がないことを確認して、私と主人でリリーをペット葬儀業者に依頼して見送った後に自宅に帰ってきたからだ。

母は1か月たった今でも時々リリーをリアルに思い出してしまうようだ。眠っているときに足元に何かが触れたり、アンカ(電気炬燵)が当たったりすると「リリー?」と言ったり、出かける前に「リリー行ってくるね」と思わず声をかけてしまうことがあった。そのたびに「私、なにしよるんやろ」と言う。

最期を母に見せてあげるべきだった、と反省することもあるが、見せてショックを受けることも怖かった。

リリーの死から1週間後に県外に住む友達から「猫を友達が拾ったけれど、どう?」と連絡があった。可愛いグレーの子猫ちゃん。主人も私も娘も「飼いたい、引き取りに行きたい」と願ったが母は反対した。リリーが亡くなって間もないことや、子猫に長距離を移動させる負担や保護猫を引き取るなら県内の猫にしてほしい、というのが母の理由だ。母の意見を尊重することにした。

母はリリーが忘れられない。夜中に起きてリリーがいないことを受け入れられず話しかけたり、ドアが開いていると「リリー?」と言ったりしてそのたびに「またやってしもた、何しよるんよね」と言う独り言を聞いているからだ。

リリーと母はいわばずるい関係だった。母はリリーを受け入れたときには「一切面倒はみんけんね!」と言っていたのに、チュールを買ってきてはリリーにやろうとする。「猫が喜ぶ姿が見たい」「手から餌を食べさせたい」という気持ちからだったのだろう。餌をあげると猫が懐くし喜ぶから、母は面倒なトイレ掃除などは私に押し付け、可愛がることだけ。またリリーも母には可愛がられることだけされていた。まさに共依存関係。

母が買い物から帰ってくるとリリーはすぐに母にすり寄っていく。留守番のご褒美のチュール目当てだ。リリーは母には甘え上手だった。可愛くするとすぐにチュールをもらえるから。そして母もリリーが体に乗ってくるのを喜んで「もみもみして」と言い、リリーのマッサージを受けるのが日課だった。娘と息子、姪っ子の次の孫のような存在がリリーだったのだと思う。

それでも睡眠が昼夜逆転している母がいてくれて夜間の餌やりなどは私が起きることが少なくて済んだのはありがたいことだった。

1か月たった今でも、私が家に帰ってくるとこっそり尻尾をブルブルと小刻みに震わせて、遠慮がちに体をくっつけてくる姿を思い出すと泣けてくる。

初めて会ったときにリリーの綺麗な佇まいやアクアマリンの瞳、人懐っこく膝に乗ってきて私たちを一目惚れさせた姿や、嬉しいときにぶるぶると小刻みに振る鍵尻尾。布団に入ったときだけ手に頭を摺り寄せてきた甘えん坊な姿。主人や息子にだけ見せるデレデレした所。いつでも人の体に乗ってきてふてぶてしく見下ろす顔、全部が大好きだった。かっこいいのにどこかどんくさい、高いところにジャンプして降りられなくなったり、水飲み場にジャンプして上ったときのドヤ顔も。全部が私の可愛い息子だった。

死ぬ前は自分らしく自由で、転んでもふらついても自力で餌をもらいに行こうとする勇敢な姿、最後までトイレを自分で行こうとするプライドや気高さは、いつだって通常運転だった彼のマイペースな性格とともに尊厳やプライドという言葉を思い出す。

リリーが亡くなって1か月が経とうとするころ、私に母が「もうリリーがいないことが耐えられないのでやっぱり猫を飼ってほしい」と言ってきた。気まぐれな母なので翌日には「やっぱりやめよう」ということもあったが、次にまた猫を飼うことはリリーの死を覚悟した時に話していたことでもあった。猫がいなくなったとしてもまた保護猫を受け入れよう、小さな命を救おうということを。

小学生のころから野良猫や捨て犬を拾っては飼ってきた我が家では、動物がいない毎日は考えられない。小さな命をずっと救い続けて見届けてきた母。我が家で出来ることは小さいけれど、世の中の一助になることを一つでもすること、それが母との約束だった。

12月。冬がやってきて家の中に暖房やストーブを入れても、小さなぬくもりがなくてより一層寒さを感じる。

リリーが亡くなって1か月経った今日。やっと猫の譲渡会と保護猫カフェに行ってきた。猫を飼っている人たちにリリーとの最期を話したらまた保護猫を受け入れてみると良いよ、と背中を押してくれたからだ。

リリーの思い出がまだ残る我が家だが、小さなサバ猫をトライアルで受け入れてみることにした。少しハンディキャップがあるかもしれないあの子がまた我が家の小さなぬくもりになってくれることを願っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?