(070) 橘玲『幸福の資本論』:幸せの条件、そして仕事をすること

2020年8月28日(金)

今回は、橘玲『幸福の資本論』(ダイヤモンド社, 2017)を紹介しながら、幸せに生きることと、仕事をすることについて考えてみましょう。

この本では、幸福の3つの条件として、「自由、自己実現、共同体」を挙げます。そしてこのそれぞれを支えるためのインフラとして「金融資産、人的資本、社会資本」があると主張します。

幸せになるためには、精神的にも、肉体的にも、時間的にも自由であることが重要です。好きなことに没頭したり、旅行したり、好きな人と食事をしたり。で、これを支えるのが金融資産、つまりお金ということです。貧乏になると好きなことに使う時間や支出が制限されてしまう、つまり自由が奪われるということです。

次の自己実現のためには、人的資本が必要です。人的資本というのは自分のスキルや能力のことです。自分の得意なところを伸ばして、こうなりたいというイメージを目指していくということです。そのためには自分を訓練する必要があります。これが人的資本です。

最後の共同体=絆というのは、人とのつながりということです。これを社会資本と呼びます。社会資本というのは、他者との結びつきがどの程度あるか、信頼し、信頼される人がどれくらいいるのかということです。

まとめると、金融資産・人的資本・社会資本で支えられた、自由・自己実現・共同体が幸福となる3つの要因ということになります。

そうすると「金融資産・人的資本・社会資本」のそれぞれがあるか、ないかによって全部で8通り(2x2x2=8)の典型的なパターンが描かれます(下図参照)。

たとえば、上から2番目の「プア充」は、お金も能力もないけど、友達が多いというパターンです。3番目の「ソロ充」は、お金もなく、友達もいないけれども、自分の能力が高く、一人でやっていくというパターンです。4番目の「退職者」は、退職してお金だけはあるけれども、もう通用する能力はなく、会社で培った人間関係も切れてしまっているというパターンです。

こうした観点から見ると、私たちが「働く」ということはどういうことでしょうか。

ゲーリー・ベッカーの人的資本論ではこのように説明します。労働者は自分の能力・スキルである人的資本を労働市場に投資して収入を得ているということです。そして、この人的資本をどう活用するかによって経済的な格差が生まれるということになります。

ここで人的資本に関するルールが働きます。ルールの1つ目は、収入は多ければ多いほどいいということです。2つ目は、同じ収入であれば、安定している方がいい、つまりリスクが小さいほどいいということです。3つ目は、同じ収入なら、あるいは収入が少なくても、自己実現できる仕事がいいということです。

ここで注目すべきは、収入金額と自己実現の程度が取引されることです。高い収入を得て、できればそこで自己実現できるというのがすべての人の望みです。しかし、それがかなうケースは少なく、そうでない場合は、収入を減らしても自己実現したいというパターンになるのです。これが「やりがい搾取」という現象につながってきます。

ロバート・ライシュの『ザ・ワーク・オブ・ネーションズ』では、仕事を3つに分類しています。1つ目は「ルーティンプロダクション(定型的生産)サービス」です。いわゆる「マックジョブ」と呼ばれていて、完全にマニュアル化された拡張不可能な仕事です。バックオフィスの仕事と呼ばれます。

2つ目は「インパースン(対人)サービス」です。対人サービスでは、相手が変わりますので、完全なルーティンにはなりません。

最後の3つ目は「シンボリックアナリストサービス」です。一般的に何かを生み出す仕事で「クリエイティブクラス」と呼ばれます。クリエイティブクラスは2種類に分けられます。1つは、拡張不可のクリエイティブクラスで、たとえば劇団の役者などです。こうした人たちはスペシャリストではありますが、設定が限定されている分、拡張するのが困難です。

もう1つは、拡張可能なクリエイティブクラスです。たとえば、映画俳優です。劇団の役者とどこが違うのかといえば、拡張可能であるかどうかという一点です。映画俳優は、固定された舞台に限定されるのではなく、様々な形式で自分のスキルを表現できます。それを生かすことによってロングテールの世界で、自分のニッチ(自分を活かせる場所)を探すことができるのです。こうした人たちをクリエーターと呼びます。

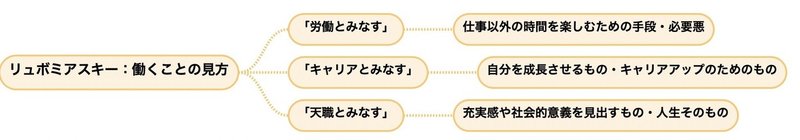

幸せに関する著作を出しているリュボミアスキーは、自分が働くことをどのように捉えるかについて3つのパターンがあることを言っています。

1つ目は「労働」とみなす人です。仕事は一種の必要悪であって、それは仕事以外の時間を楽しむための手段に過ぎないと考える人です。

2つ目は「キャリア」とみなす人です。この人にとって、仕事とは自分を成長させるものであり、キャリアアップしていく手段です。

3つ目は「天職」とみなす人です。仕事そのものに充実感や社会的意義を見出す人です。この人にとって仕事とは自分の人生そのものなのです。

アドラーはその時代にすでにライフタスクというアイデアを出していて、それは、「仕事・交友・愛」だと言っています。

ここまでの文脈に当てはめると、仕事は人的資本、交友は社会資本に当たります。残るのは、自由を担保する金融資産ですが、アドラーはこれについてはあまり語っていません。現代的なトピックだと言えるでしょう。その一方で、愛のタスクについて紹介する必要が残っています。が、長くなりましたので、次に回すことにしましょう。

ここから先は

ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。