芥川龍之介の『翻訳小品』をどう読むか① 牝牛の目?

学生時代の大正三年の翻訳の他、一応「翻訳」と呼びうる作品としては『翻訳小品』というものがあるにはある。いや、あるのかないのか曖昧に、あるていで晒されている。

一 アダムとイヴと

小さい男の子と小さい女の子とが、アダムとイヴとの画を眺めてゐた。

「どつちがアダムでどつちがイヴだらう?」

さう一人が言つた。

「分らないな。着物着てれば分るんだけれども。」

他の一人が言つた。(Butler)

内容的には小話で、「こんな話がある」として『吾輩は猫である』に挿入されそうな長さである。これが「翻訳作品」ならば、「小林十之助にはいくつもの漢文読み下しの作品がある」という話にもなる。勿論この小品をチョイスする過程で芥川は膨大な英語、またはフランス語の作品を読んできたはずだから、そもそも「このくらいの長さなら誰でも翻訳できる」というような話にはならない。

だからこそ、これこそはむしろ堂々たる翻訳作品をものすことに対する明確な拒絶をアピールするものなのではないかと読めるというのだ。

二 牧歌

わたしは或南伊太利亜人を知つてゐる。昔の希臘人の血の通つた或南伊太利亜人である。彼の子供の時、彼の姉が彼にお前は牝牛のやうな眼をしてゐると言つた。彼は絶望と悲哀とに狂ひながら、度々泉のあるところへ行つて其水に顔を写して見た。「自分の眼は、実際牝牛の眼のやうだらうか?」彼は恐る怖る自らに問うた。「ああ、悲しい事には、悲し過ぎる事には、牝牛の眼にそつくりだ。」彼はかう答へざるを得なかつた。

彼は一番懇意な、又一番信頼してゐる遊び仲間に、彼の眼が牝牛の眼に似てゐるといふのは、ほんたうかどうかを質ねて見た。しかし彼は誰からも慰めの言葉を受けなかつた。何故と云へば、彼等は異口同音に彼を嘲笑ひ、似てゐるどころか、非常によく似てゐると云つたからである。それから、悲哀は彼の霊魂を蝕み、彼は物を喰ふ気もしなくなつた。すると、とうとう或日、其土地で一番可愛らしい少女が彼にかう云つた。

「ガエタアノ、お婆さんが病気で薪を採りに行かれないから、今夜わたしと一所に森へ行つて、薪を一二荷お婆さんへ持つて行つてやる手伝ひをして頂戴な。」

彼は行かうと言つた。

それから太陽が沈み、涼しい夜の空気が栗の木蔭に漾つた時、二人は其処そこに坐つてゐた。頬と頬とを寄せ合ひ、互ひに腰へ手を廻しながら。

「をう、ガエタアノ、」少女が叫んだ。「わたしはほんたうに貴方あなたが好きよ。貴方がわたしを見ると、貴方の眼は――貴方の眼は」彼女は此処で一寸言ひよどんだ。――「牝牛の眼にそつくりだわ。」

それ以来彼は無関心になつた。(同上)

サミュエル・バトラーに関しては、芥川自身が編集した『モダンエツセース』(芥川龍之介 編興文社 1925年)で本職の進化論に関するエッセーを紹介している。(もちろん翻訳していない。)

バトラーの紹介自体は既に坪内逍遥の『英国文学史』等があり、『エレホン』の翻訳はまだなかった。

1935年は昭和十年。もしも英文学者であればまずなすべきは『エレホン』の翻訳であろう。ところがむしろ芥川は『エレホン』なんざ翻訳する気はまるでありませんとわざわざ宣言するかのように『翻訳小品』を書いているのだ。

處でErewhonであるが、これが則ち人を喰つたものなのである。第ErewhonとはNowhereを逆に書いたのださうである。

そして著者はこの書の開卷第一にその第一版の序として「著者はErewhonを三綴りの語としてすつかり短音で-則ちErewhonと發音される事に了解されん事を望む」と、只それだけ書いて居る。

仕事であるが、得て成程と領かせる事もある、思ふにErewhonその最上なるものである』と記してある。

1926年は大正十五年/昭和元年である。

三 鴉

鴉は孔雀の羽根を五六本拾ふと、それを黒い羽根の間にさして、得々と森の鳥の前へ現れた。

「どうだ。おれの羽根は立派だらう。」

森の鳥は皆その羽根の美しさに、驚嘆の声を惜まなかつた。さうしてすぐにこの鴉を、森の大統領に選挙した。

が、その祝宴が開かれた時、鴉は白鳥と舞踏する拍子に折角の羽根を残らず落してしまつた。

森の鳥は即座に騒ぎ立つて、一度にこの詐偽師を突き殺してしまつた。

すると今度はほんたうの孔雀が、悠々と森へ歩いて来た。

「どうだ。おれの羽根は立派だらう。」

孔雀はまるで扇のやうに、虹色の尾羽根を開いて見せた。

しかし森の鳥は悉く、疑深さうな眼つきを改めなかつた。のみならず一羽の梟が、「あいつも詐偽師の仲間だぜ。」と云ふと、一斉にむらむら襲ひかかつて、この孔雀をも亦突き殺してしまつた。(Anonym)

そしてふと疑問が沸き起こる。そもそもこれは翻訳なのだろうかと。Anonymとはそもそも人の名ではなく、仮名、変名、偽名、匿名者、無名氏の意味である。読み人知らず、通りすがりの名無しさんの意味であろう。このことは既にあちこちで指摘されていることではあるが、この話の前半はどこかで聞いたことのあるような話である。

三 鴉と孔雀と

わたしたちに最も恐ろしい事実はわたしたちのついにわたしたちを超こえられないということである。あらゆる楽天主義的な目隠しをとってしまえば、鴉はいつになっても孔雀になることはできない。ある詩人の書いた一行の詩はいつも彼の詩の全部である。

しかしこのことで『翻訳小品』、そのすべてが本当は翻訳ですらなく、芥川自身の創作であると軽々に見做してよいものであろうか。

なぜなら『十本の針』を『翻訳小品』の種明かしと見た時、「三 鴉と孔雀と」の後半部分、つまり落ちに当たる部分で語られている「詐欺師の為に本物が見えなくなる」という理窟が放置されていることになるからだ。つまり『十本の針』が種明かしではなく、実は『翻訳小品』こそが種明かしで、「鴉はいつになっても孔雀になることはできない。ある詩人の書いた一行の詩はいつも彼の詩の全部である」と書かれた後に現れるロジックは、

しかし君たちには永遠に鴉と孔雀の区別がつくまい

というものである筈だ。『十本の針』は明らかにそのことを言い残し、ごく限られた真面な読者の意識をもう一度『翻訳小品』に振り向けようとしている。

あるいはこの元ネタはNowhere、どこにもないと思わせようとしている。しかし本当はその逆ということはなかろうか。

そもそも「 一 アダムとイヴと」は服を着ているからどちらがどちらか分からないという「あべこべ」の話になっている。そして「二 牧歌」は「牝牛の眼」がコンプレックスというような話になっている。eyes of a heifer……。

コジマは「君の眼が好きだ」と言った。

あるいは『あばばばば』の女は旦那の眇目が良かったのかもしれない。

しかしそれはともかくとして西洋では本来「牝牛の眼」は美の象徴なのだ。

それから又僕の隣りにいた十二三の女生徒の一人は若い女教師の膝の上に坐り、片手に彼女の頸を抱きながら、片手に彼女の頬をさすっていた。しかも誰かと話す合い間に時々こう女教師に話しかけていた。

「可愛いわね、先生は。可愛い目をしていらっしゃるわね」

芥川はこんなことを書いているが、本人の方が可愛い目をしていらっしゃる。それを、

「わたしはほんたうに貴方あなたが好きよ。貴方がわたしを見ると、貴方の眼は――貴方の眼は」彼女は此処で一寸言ひよどんだ。――「牝牛の眼にそつくりだわ。」

それ以来彼は無関心になつた。

としてまるで逆に意味に取り違えさせようとしている。つまり(Anonym)だから嘘なのではなく、そこには『奉教人の死』のような二重の罠はないだろうか?

予が所蔵に関る、長崎耶蘇会出版の一書、題して「れげんだ・おうれあ」と云ふ。蓋けだし、LEGENDA AUREA の意なり。されど内容は必しも、西欧の所謂いはゆる「黄金伝説」ならず。彼土かのどの使徒聖人が言行を録すると共に、併あはせて本邦西教徒が勇猛精進の事蹟をも採録し、以て福音伝道の一助たらしめんとせしものの如し。

体裁は上下二巻、美濃紙摺り草体交り平仮名文にして、印刷甚しく鮮明を欠き、活字なりや否やを明にせず。上巻の扉には、羅甸字にて書名を横書し、その下に漢字にて「御出世以来千五百九十六年、慶長二年三月上旬鏤刻也」の二行を縦書す。年代の左右には喇叭を吹ける天使の画像あり。技巧頗る幼稚なれども、亦掬す可き趣致なしとせず。下巻も扉に「五月中旬鏤刻也」の句あるを除いては、全く上巻と異同なし。

両巻とも紙数は約六十頁にして、載のする所の黄金伝説は、上巻八章、下巻十章を数ふ。その他各巻の巻首に著者不明の序文及羅甸字を加へたる目次あり。序文は文章雅馴ならずして、間々まま欧文を直訳せる如き語法を交へ、一見その伴天連たる西人の手になりしやを疑はしむ。

以上採録したる「奉教人の死」は、該「れげんだ・おうれあ」下巻第二章に依るものにして、恐らくは当時長崎の一西教寺院に起りし、事実の忠実なる記録ならんか。但、記事中の大火なるものは、「長崎港草」以下諸書に徴するも、その有無をすら明にせざるを以て、事実の正確なる年代に至つては、全くこれを決定するを得ず。

予は「奉教人の死」に於て、発表の必要上、多少の文飾を敢てしたり。もし原文の平易雅馴なる筆致にして、甚しく毀損せらるる事なからんか、予の幸甚とする所なりと云爾。

これほど手の込んだ書きようで元ネタ「れげんだ・おうれあ」を捏造し、あるかと思えばないと嘯き、実はあるという悪戯は早々マネできるものではあるまい。

これを読んで一番に物好きの眼を光らせたのは、丸善の内田魯庵氏だつた。魯庵氏は人に知られた珍書通だけに、自分が今日までこの書物の存在を知らなかつたのを何よりも恥しい事に思つて、掌面てのひらでそつと禿げ上つた額を撫でた。

「れげんだ・おれあ――名前からして珍らしい書物だ、是非一つ借りて見なくつちや。」

魯庵氏は直ぐ芥川氏あてに手紙を書いて、その珍本の借覧を申込むだ。

芥川氏はその手紙を開けて見た。そしてにやりと皮肉な笑ひを洩らしてゐると、丁度そこへ東洋精芸会社の社長某氏の手紙を持つた若い男が訪ねて来た。その手紙によると、三田文学で御紹介になつた『れげんだ・おれあ』、あれは珍しい書物だと思ふから、上下揃つて三四百円で譲つては呉れまいかといふ頼みなのだ。

芥川氏は雀の巣の様にくしや/\した頭の毛を掻きながら、若い男に言つた。

「この本だと、今丸善の内田さんからも借覧を申込まれては居るが、さういふ達つての御希望なら、お譲りしてもいゝんだが……」

「それぢや何どうかさういふ御都合に――」若い男は刈立ての頭を叮嚀に下げた。「社長もどんなにか喜ぶでせう。」

芥川氏は当惑さうに手を拱くんだ。

「ところが、あいにくその本が手許に無いんだ。」

「誰れかにお取り替へにでもなりましたんで。」

「いや、そんな本は僕も読んだ事が無いし、また誰一人見た事はあるまいと思ふんだ。」芥川氏はかう言つてくすくす笑ひ出した。「君あんな本が有る筈がないぢやないか、あれは唯僕の悪戯だよ。」

「悪戯なんですか、それぢや偽書といふ訳ですね。」

若い男は呆つ気にとられた顔をした。芥川氏はその一刹那、若い男の懐中ふところで百円札が幾枚か南京虫のやうに身を縮かめてゐるやうに思つた。

こうして一旦落ちている話を『聖人伝』で引っくりかえすのが芥川の人の悪いところである。薄田泣菫もこれには参っただろう。

ならばNowhereもAnonymもそのまま受け取る必要はなかろう。芥川と言えば逆説、芥川と言えばあべこべ、芥川と言えば切りがない。

少なくとも『翻訳小品』がただの『翻訳小品』ではないだろうというところで今日は留めておく。

【余談】

鴉の件に関しては村上春樹の『とんがり焼の盛衰』と、

森鴎外の『沈黙の塔』が、

ほぼ意匠被りであるなんて話はもういいかな。

それにしても「鴉の件に関しては」なんて書き出しはちょっと良くない?

くりっとした目の事を英語で「big round eyes」と言うそうです。そんな目を持つ人がもし非常に美しかったら、どうしても清楚というより派手な美人になりますよね。

— 昔の風俗をつぶやくよ(書籍予約受付中) (@LfXAMDg4PE50i9e) October 12, 2023

この絵画の作者ドメニコ・ティントレットは、マグダラのマリアにこの美しい瞳を持たせ、彼女を情熱的な美女に仕立てました→続 pic.twitter.com/MPux9rEOHK

【余談②】

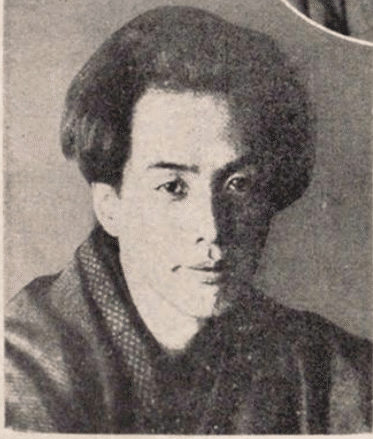

今でこそ余程薄れたやうですが、昔は「芥川の脣」と云へば僕達の間では一寸評判のものでした。久米などはよく「芥川の脣」を噂した事がありました。芥川は御承知の通り色白の方であるのに、其の脣と云ふのが真紅で稍紫色を帯び非常に印象的なものでした、美女の脣のやうに妖艶で、美しいけれども少し凄艶な気のするものでした。昔の芥川を想ひ出す毎に必ず彼の脣を思ひ出します。此頃の「芥川の脣」はどんな色をして居るか、つい注意して見た事もありません。

こういうところも宮本百合子に凄いと言わせた要素だろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?