夏目漱石『吾輩は猫である』の時間

昨日書いたこの記事はまだ誰にも理解されていないようです。

少々難しいんですかね。

それで今日は書かれている現在と書いている現在の関係を別の作品でも見て行きます。まあこの場合は語りですけど。

『吾輩は猫である』の時間

夏目漱石作品における時間の進行というのは、『吾輩は猫である』からして複雑なもので、

このような単純過去から刻々未来に進行していく時間のなかにはないわけです。

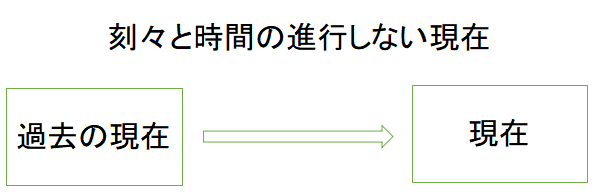

第一章においては現在という刻々と進行しない曖昧な時間の中で、過去の現在から過去の未来を回顧しながら、現在に近い近過去が挟み込まれるという構造を持っています。

この「刻々と進行しない現在」という考え方というところが理解できないと物語の構造が理解できないと思います。

ざっくり言えば、

赤松の間に二三段の紅を綴った紅葉は昔の夢のごとく散ってつくばいに近く代る代る花弁をこぼした紅白の山茶花も残りなく落ち尽した。三間半の南向の椽側に冬の日脚が早く傾いて木枯の吹かない日はほとんど稀になってから吾輩の昼寝の時間も狭められたような気がする。

この冬の位置、これがほぼ「吾輩は猫である」という語りだしの現在の位置なので、全体としては回顧の形で遠い過去から現在に向けて話は進行していきます。

勿論冒頭付近から「どうも咽ぽくて実に弱った。これが人間の飲む煙草というものである事はようやくこの頃知った」「今日に至るまで名前さえつけてくれない」と現在がどころどころ顔を出しているので、現在も過去もあってないようなものだ、構造などどうでもいいという考えの人もあるかもしれませんが、一応こういう構造なんだと理解してください。

しかし第二章は第一章を受けて、その先に話が進行していきますので、「吾輩は猫である」と語った現在は過去になり、時間は刻々進行していきます。ここで語りの現在は語られる現在とほぼ重なり、今まさに現前に現在が存在する形で事態が進行していくように見えます。

しかしこの刻々と進行していく時間の中での語りというのはなかなか際どいもので、このまま未来が存在しない形で、一直線に話が進んでいくわけではありません。

「あら、多々良さんは猫を食べるの」

「食いました。猫は旨うもうござります」

「随分豪傑ね」

下等な書生のうちには猫を食うような野蛮人がある由はかねて伝聞したが、吾輩が平生眷顧を辱うする多々良君その人もまたこの同類ならんとは今が今まで夢にも知らなかった。

このように現在に近過去が挟み込まれる中で、第一章以前の過去に対する回顧というものも現れます。この「かねて伝聞したが」の「かねて」が何時かというと、

しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。

この冒頭付近の近過去と一致します。例えば第一章は回顧の形式で、第二章から現在進行形で話が進行していくということでもなく、語りの現在と回顧とが重層的に組み合わされ、時間が捏造されていきます。

古今東西の博識を蓄積する経過は不明で、第一章の終わりで天秤棒で殴られて足を痛めた車屋の黒が第二章以降復活しているようなところなど、時間を無視したような記述がないわけではありませんが、一応『吾輩は猫である』という物語構造を「時間」に関して読み解くと、語りの現在と回顧とが重層的に組み合わされているというところまでは言えると思います。

こういった見立ては『吾輩は猫である』ではさして意味を持たないんですが、こういう物語構造の確認が、『こころ』や『行人』においては極めて重要な意味を持ってきます。

再確認を。

で、明日はそれを構造ではなく手法として説明します。

[余談]

それにしてもかなり真面目な記事は皆さん頑として拒絶しますね。

これとか、意味が伝わらないというより何が何でも認めたくないんでしょうね。

要するに甲殻類シンドロームみたいなものがあるんだろうと想像します。しかし書いていることは、これと同じですからね。

言われて傷つくようなことではないですよ。単なる間違いは単なる間違いであって、ただ違うというだけで人格が否定されるようなことではないわけです。間違いには気づけばいいだけで、気づけないことの方が悲しくないですかね?

別に健三が捨て子でも困りはしませんよね?

一郎が死んでいても。

清だって死んでいるんですから。

問題は二郎が兄に対する尊敬の念を取り戻せたかどうかということではないですかね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?