岩波書店・漱石全集注釈を校正する40 それでは意味が解らない

勘左衛門

烏は通称を勘左衛門と云うそうだが、なるほど勘左衛門だ。吾輩がいくら待ってても挨拶もしなければ、飛びもしない。吾輩は仕方がないから、そろそろ歩き出した。すると真先の勘左衛門がちょいと羽を広げた。やっと吾輩の威光に恐れて逃げるなと思ったら、右向から左向に姿勢をかえただけである。この野郎! 地面の上ならその分に捨ておくのではないが、いかんせん、たださえ骨の折れる道中に、勘左衛門などを相手にしている余裕がない。

烏を勘左衛門と呼ぶのは昔からのことなので、ここにも注はない。しかし主要な辞書にはこの語の説明もない。ここには何らかの注釈があってしかるべきなのではなかろうか。一説に色の黒い人を罵って使うともされる。この鴉勘左衛門、実在の人物として尼子氏の伝記に出て來る。

醍漢子ありしが同所の烏勘左衛門といへるものゝ児母阿香愛といへる色黒き女を妻となして二人の中に一人の女子をもふけ名を鷹と呼ふ此児女成長にしたがひ容顔美しく殊に信例の両親に不似付を以て世人才鳥か鷹を産りと称し…

痴漢三人伝 感和亭鬼武 作||雪馬 画万鍾房[ほか1名]

日本で『烏』のことを『烏勘左衞門』といひ、英語で『クロウ』といふのも何ほどか烏の啼聲に擬した跡がある。

この辺りはこの人物と「勘左衛門」という言葉の使われ方にどのような関係があるのかないのか、精査が必要なところだ。

がんがらがんのがん

人間も米を食ったり、鳥を食ったり、肴を食ったり、獣を食ったりいろいろの悪もの食いをしつくしたあげくついに石炭まで食うように堕落したのは不憫である。行き当りを見ると一間ほどの入口が明け放しになって、中を覗のぞくとがんがらがんのがあんと物静かである。その向側で何かしきりに人間の声がする。

この「がんがらがん」に広辞苑は、

①からのブリキ缶などを打つ時の音。

②倉・家などの内部に物がなく空虚なさま。

大辞林は、

(1)ブリキ缶などをたたいたり落としたりした時にでる音を表す語。

(2)建物や部屋の中に何もないさま。「―の部屋の中」

日本国語大辞典は、

1 ブリキのかんのようなものを、たたいたり、落としたりした時にたてる音を表わす語。

2 倉庫、家などの内部に何も物がなく、空虚なさまを表わす語。

という説明をつける。明鏡、新明解、学研国語辞典、新辞林、大辞泉には説明がない。うるさいのか静かなのか解らない。では「がんがらがんのがあん」とは何かといえば、

薬缶頭が鳴る音であり、

石油缶の鳴る音であり

すっからかんの意味に転じる。空の樽ほど音が大きい、という意味だろうか。しかし鐘が鳴る。

そして粗雑な、「がらがらした」という意味に取れる用法もある。

漱石自身が『草枕』において、

「どうです、好い心持でしょう」

「非常な辣腕だ」

「え? こうやると誰でもさっぱりするからね」

「首が抜けそうだよ」

「そんなに倦怠うがすかい。全く陽気の加減だね。どうも春てえ奴あ、やに身体がなまけやがって――まあ一ぷく御上んなさい。一人で志保田にいちゃ、退屈でしょう。ちと話しに御出なせえ。どうも江戸っ子は江戸っ子同志でなくっちゃ、話しが合わねえものだから。何ですかい、やっぱりあの御嬢さんが、御愛想に出てきますかい。どうもさっぱし、見境えのねえ女だから困っちまわあ」

「御嬢さんが、どうとか、したところで頭垢が飛んで、首が抜けそうになったっけ」

「違ちげえねえ、がんがらがんだから、からっきし、話に締りがねえったらねえ。――そこでその坊主が逆せちまって……」

「その坊主たあ、どの坊主だい」

「観海寺の納所坊主がさ……」

人の性質に意味を転じている。「がらんとして物静かである」という意味ではあろうが何か説明が欲しいところだ。

所が実際は女禍氏の時代から予期と違うもので

主人はまた書斎から飛び出してこの君子流の言葉にもっとも堪能なる一人を捉つらまえて、なぜここへ這入るかと詰問したら、君子はたちまち「おめえ、知らねえ」の上品な言葉を忘れて「ここは学校の植物園かと思いました」とすこぶる下品な言葉で答えた。主人は将来を戒めて放してやった。放してやるのは亀の子のようでおかしいが、実際彼は君子の袖を捉えて談判したのである。このくらいやかましく云ったらもうよかろうと主人は思っていたそうだ。ところが実際は女禍氏の時代から予期と違うもので、主人はまた失敗した。今度は北側から邸内を横断して表門から抜ける、表門をがらりとあけるから御客かと思うと桐畠の方で笑う声がする。形勢はますます不穏である。

この「女禍氏」に関して岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解には、

女禍氏 女媧氏。中国の伝説上の人頭蛇体の女神。五色の石を練って青空のわれめを修理したという。

……とある。これでは意味が解らない。ここは「昔から」という意味である、とでも断定できなければ、「予期」や「戦争」との因縁付が必要なところ。一説に人類創造の神話があることから、天地開闢以来と同様の意味かと思われるが如何。

渋柿を食えば便秘する

ある人はインスピレーションを得るために毎日渋柿を十二個ずつ食った。これは渋柿を食えば便秘する、便秘すれば逆上は必ず起るという理論から来たものだ。またある人はかん徳利を持って鉄砲風呂へ飛び込んだ。湯の中で酒を飲んだら逆上するに極きまっていると考えたのである。

便秘の原因になるのが、柿に含まれるタンニンです。タンニンはポリフェノールの1種で、柿の渋味成分です。タンニンには腸の動きを抑制する効果があり、便が排出されにくくなって便秘になります。

さらに、タンニンはタンパク質凝固作用のある栄養素です。便に含まれるタンパク質を固めるため、便が硬くなって排便しにくくなります。

柿の便秘解消・予防効果を期待するときは、柿の食べ過ぎに注意しましょう。

なるほど渋柿で便秘になるというのは理屈だが、必ずしも便秘だから逆上するということは無いらしい。

茶羅ッ鉾

蕪の香の物と、塩煎餅といっしょに召し上がりますと雁の味が致しますと例のごとく茶羅ッ鉾を云うから

茶羅ッ鉾 茶羅鉾。

ちやらほこ[茶羅鉾]間に合はせの嘘のことを云ふ。「-を云ふな」。ちやら·すけ〔茶羅助〕茶羅をいふ者、ちやらッほこに同じ。△ちやらん·ほらん多く茶羅をいふ者、ちやらッぽこの轉。

広辞苑、大辞林、大辞泉、新辞林、日本国語大辞典、学研国語辞典、新明解、等主要国語辞書に「茶羅鉾」の項目なし。こういう場合は何か説明があっても良いと思う。蕪の香の物と、塩煎餅の食い合わせも試してみるべきであろう。

ベースボール

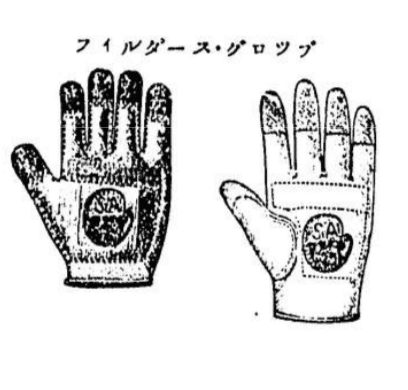

臥竜窟に面して一人の将官が擂粉木の大きな奴を持って控える。これと相対して五六間の間隔をとってまた一人立つ、擂粉木のあとにまた一人、これは臥竜窟に顔をむけて突っ立っている。かくのごとく一直線にならんで向い合っているのが砲手である。ある人の説によるとこれはベースボールの練習であって、決して戦闘準備ではないそうだ。吾輩はベースボールの何物たるを解せぬ文盲漢である。しかし聞くところによればこれは米国から輸入された遊戯で、今日中学程度以上の学校に行わるる運動のうちでもっとも流行するものだそうだ。米国は突飛とっぴな事ばかり考え出す国柄であるから、砲隊と間違えてもしかるべき、近所迷惑の遊戯を日本人に教うべくだけそれだけ親切であったかも知れない。

正岡子規に正解を訊きたい。昔の野球は色々と變。キャッチャーの位置が後ろ過ぎる。 pic.twitter.com/XIvPXA8TUB

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

「Maskを冠ぶり左手にMittfを嵌めHB去ること二步位の塲所に立ちPと相結ひBatteryをかためPが投球の種類をよく心得時に暗號を以てPに投球の種類を注文するも可なり」 pic.twitter.com/uDYXWguUNO

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

ピッチャーの投げ方の癖が凄い。 pic.twitter.com/cXllGGKB39

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

え、素手? pic.twitter.com/rOst2i2wl5

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

素手? pic.twitter.com/o5CYnHbDez

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

素手なの? pic.twitter.com/6NtMf5sdyQ

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

痛くないの? pic.twitter.com/PHZn9XJYfv

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

素手だ。 pic.twitter.com/9xCi7lRPFO

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

PがBBに向て投球をなすにはBOXの割線內に立ちHBに面し球を胸の高さに持ち一足を擧け一步蹈み出たして投すへし如何なる急塲にも此姿整を取らさるへからす此姿整なくしてHBに投球するも無効なり pic.twitter.com/g8bU8p6Tp3

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

PはCenter of gameと稱して游技の重職なりCと相應し相結托し球をしぼつて時にCurveの秘術を以て打手を生擒せんと計るなり pic.twitter.com/56H9vmPuOu

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

「ベースボール術」(高橋慶太郎 編同文館 1896年)野手のグローブが出てこない。つまり素手? pic.twitter.com/sTcUtBtJSM

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) June 10, 2022

昔の、輸入当時のベースボールはピッチャーボックスがあったり、下手投げだったり、裸足だったり、素手だったりと今のベースボールとは全く別物だった。

そんなことを言いだせば切りがないが、電話機もこの一世代前のもので、同じ言葉の意味が変わっているものがたくさんある。

校長でも幹事でも教頭でも

「誰でも構わんから呼んで来いと云うのに、わからんか。校長でも幹事でも教頭でも……」

「あの校長さんを……」下女は校長と云う言葉だけしか知らないのである。

「校長でも、幹事でも教頭でもと云っているのにわからんか」

この「幹事」が解らないところ。『坊っちゃん』に出て來る「書記」も今では存在しないだろう。「幹事」から校長になる人もいる(岡倉天心など)ので、今でいう「副校長」のようなものかと思えば、序列としてはあくまで校長・教頭・幹事と並べる例もある。苦沙弥先生の言い分だと常勤の専業、それなりの責任者のようだが中学校例などには「幹事」の語が見られず、その職責が解らない。中学校の教員は「教諭」「助教諭」であり、書記・会計などの事務職員はあくまでも「その他」扱いながら、「幹事」も公務員ではなさそうながら教頭に準じた厚遇を得ていたように見受けられる。

しかしその業務内容、法律的な規定を記した資料がまだ見つからない。

いずれにせよこの辺りは私にだけ分からないのではなくおそらく皆さん解っていない筈の事なので、誰かが頑張って調べて欲しいものだ。

[余談]

逆に昔の人は「副校長」なんて言葉に驚くのかもしれない。世の中日々変わり続ける。

今と昔では大違い。

大連でも三越の商品券が使えた。

マンモスもいた。

【中世の猫の絵】あまり可愛くありません😂

— 古代ギリシャのヘルメス (@kodaigirisyano) December 18, 2022

右下は…魚ではない何かをくわえたドラネコを,お魚を持った人が追っかけています😂https://t.co/zyE5ujhMoT pic.twitter.com/5OiqJu9ScE

Telephone Booth in the lane of Shanghai, 1980s.

— China in Pictures (@tongbingxue) December 18, 2022

Photo Credit: Gong Jianhua. pic.twitter.com/bixdNWmeUy

巨匠・運慶から「お前にそっくりだぞ」とこんな鎌倉モンスター出されたら義時もショックのあまり斬りそうになるわ… #鎌倉殿の13人 pic.twitter.com/rPqJEd2m7B

— 冬の鈴木さん (@sepuriesu) December 18, 2022

新しい分野のこと勉強しようとAmazonのレビュー見つつ本漁ってるとどんだけ高評価な本にも否定的なコメントついてることあって、初学者向けに全体像概説する本には「浅い」、フォーカス絞って詳しく説明する本には「視野が狭い」、全体像詳しく説明する本には「わかりにくい」って書いてる気がする。

— 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) December 19, 2022

この作品高校生の男の子の日本画だって。令和だよ。 pic.twitter.com/OrbOIEZ1ES

— 巴井 (@tom_oi2by2) December 18, 2022

最近よく見る顔のような… https://t.co/g2rry6qedD

— 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe) December 18, 2022

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?