芥川龍之介は驚嘆すべき読書家だ 蘇州で馬にだって乗る

僕はこんな風に思うのである。森鴎外でも志賀直哉でも芥川龍之介でも横光利一でも川端康成でも小林秀雄でも頭脳優秀な作家は、皆眼鏡を掛けていない。それに比べると、眼鏡を掛けた作家は云々。僕は眼鏡を掛けていない。だから云々と己惚れるのである。

そしてまた思うのである。森鴎外や芥川龍之介は驚嘆すべき読書家だ、書物を読むと眼が悪くなる、電車の中や薄暗いところで読むと眼にいけない、活字のちいさな書物を読むと近眼になるなどと言われて、近頃岩波文庫の活字が大きくなったりするけれど、この人達は電車の中でも読み、活字の大小を言わず(もっとも鴎外は母親の老眼のために自分の著書の活字を大きくしたが)、無類の多読を一生の仕事のようにして来たにもかかわらず、近眼になったという話をきかない。はじめから眼の良いものはさすがに違ったものだ。多読して頭が痛くなるようなそんな眼ではないのだ。つまり生理的に眼の良いものは、頭も良いのだ。神経衰弱の八割までは眼の屈折異常と関係があるという説を成す医者もあるくらいだから――、とこんな風に僕は我田引水し、これも眼の良い杉山平一などとグルになって、他の眼鏡の使用を必要とする友人を掴えて、さも大発見のようにこの説を唱えて、相手をくさらしているのである。

※志賀直哉は晩年メガネをかけている。

この話を読むたびにいつも三島由紀夫のことを考える。そしてここに夏目漱石の名がないことも考える。それでいつもどちらにも進めず、何も書けないでいた。

三島由紀夫が坂口安吾ふうの丸メガネをかけていたのは二十歳くらいの時だっただろうか。私はその一枚きりしか三島由紀夫の眼鏡の写真を見ていない。トーマス・ピンチョンの海軍時代の隙っ歯の笑顔の写真も一枚きりしか見ていない。しかし確かに記憶にはある。ただ三島由紀夫の眼鏡の記録が見つからない。まさかコンタクトレスンズ?

いやいやそう言うことが書きたいのではなかった。「森鴎外や芥川龍之介は驚嘆すべき読書家だ」ということが書きたかったのだ。今更私が念押しするようなことではないのだが、ここしばらく教養がどうのとまるで芥川をくさすようなことばかり書いてきたので、そうは言っても「森鴎外や芥川龍之介は驚嘆すべき読書家だ」という当たり前のことを確認しておきたかったのだ。

要するに芥川龍之介にも間違いはある。間違いは誰にでもある。間違えたから読書家ではないとは言えない。

一昨日、『将軍』の伏字を勝手に穴埋めしようと思いついて、それらしい資料の類をいくつかを見ていて驚いた。

書き出しの日付が資料と同じだったからだ。架空の日付ではなく、史実に照らし合わせて書いているのだ。阿吉牛堡招魂祭についても史実通りのようだ。勿論何かを見ながら書く方が楽な場合もあるが、適当に書かないために資料を集めるのは当時はなかなか骨だったはずだ。単に時間や費用の問題ではなく、相当古本屋を巡らなくてはならない。

芥川は大変な勉強家だ。

それから芥川に翻訳作品が見当たらないようなことを書いていたが、小品乍らあると言えばある。

ただしアナトール・フランスの『バルタザール』は英訳からの翻訳なので、翻訳は翻訳として、アナトール・フランス作品の翻訳と言って良いかどうかは判然としない。

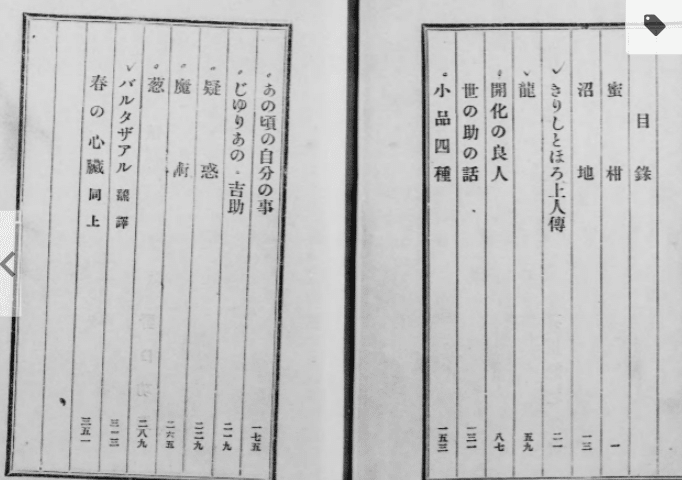

さらに底本の親本が「鼻」春陽堂 1918(大正7)年7月8日発行とされているものの、現時点ではその存在が疑わしい。

この本に『バルタザアル』は載っていない。

ここにある。なんだかややこしい。みんなもう少ししっかりしよう。必ず確認して書こう。でないと伝言ゲームみたいに出鱈目になる。一回ごちゃごちゃになると整理するのは大変だ。真面目にやろう。『春の心臓』は初出が「新思潮」第一巻第五号 1914(大正3)年6月1日発行、署名は、押川隆之介(目次では、柳川隆之介)とされていることから、時期的に見てもこれは学生時代の勉強の一つかと思える程度のものである。。

そうは言いながら翻訳はやろうと思えばできるのだろう。

大作がないだけだ。

芥川は語学も達者だ。

しかし、

菊池寛にこうおだてられる迄の実力はなかったかもしれない。

しかしおだてられるだけ立派なものだ。

榲桲なんて字を知っているだけで立派なものだ。

私は知らなかった。

【余談】

さて種々深重に差引き勘定して、何人の書を一番となすかといえば、先ず漱石を飛び離れて優れたものと成さねばならぬ。第一稽古離れしている。確かに天才を持っている。一葉女史も座中優れたものではあるが、その雅趣に欠くるところと伝統的作意に囚われたる点において、漱石の風上に立つわけには行かぬ。次に有島氏である。内容において有島氏は決して漱石に劣る底のものではないが、如何せん技巧において漱石に一歩も二歩も譲らなければならない立場にある。完全に稽古離れしてはいない。要するに未熟な点が彼を表わす能率に不十分を物語っている。しかし、少しでも賤しさを持たぬ点は、さすが有島氏である。抱月には純なものがある。そうして才がある。俗気なしというわけにはいかないが先ず無難である。しかし、人物は大きくない。かれこれ観ていられる子規。さほどにない樗牛。小心正直な国木田。他愛のない啄木。これまた持ち物の悪い魯庵。一寸魅力のある芥川氏。評判ほどでない森鴎外氏はどうもつまらない書だ。まあ一葉、漱石、有島、芥川、辛うじて子規を人物として取るのだが、いずれにしても、さて崇敬措く能わざるというわけにはいかぬ。自分の好きなのは漱石、有島の両君である。

漱石が一番に褒められていると何となく嬉しいものだ。芥川の字は私には正直立派には見えない(なんというかカクカクしていて尖っている。余裕がない感じがする。)が、北大路魯山人という風流人に「魅力がある」と言われていてやはり嬉しい。

そういうわけで、持ち物はいずれの文士も碌な物を座右に備えないが、それでも芥川氏が織部角鉢の二百年くらい経ったかと思われる優秀品を持っていたのは、場内紅一点として光っていた。一葉女史の机は見苦しくない程度の良さを持っていて、やはり、女史の面目が窺われるのが嬉しい。小山内氏のパイプは別の意味において見る点がないではない。一番愚にもつかぬ物を持っているのは大町氏だ。ここまで低級になると、もはや論外で滑稽に終る。これを蒐めるのは銀座の夜店では集まらない場末の屑屋だ。

これは芥川自慢の品だったらしい。本物で良かった。芥川にしては重厚すぎる感じもあるが、彼の目利きが確かな証拠であろう。

大町桂月が馬鹿にされているのは少々可哀相だが、まあ仕方がない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?