「ふーん」の近代文学21 三島由紀夫から見た芥川龍之介②

大体明治以来の作家を、文章に於いて、三大別することができる。独創的なスタイルを作つた作家と、体質的なスタイルを身につけた作家と、人工的なスタイルの作家と三種類である。

マジックワード3を使って書きはじめられた『横光利一と川端康成』は、明治以降の作家の「文章」を大別する。やはり三島由紀夫は文体の人なのだ。

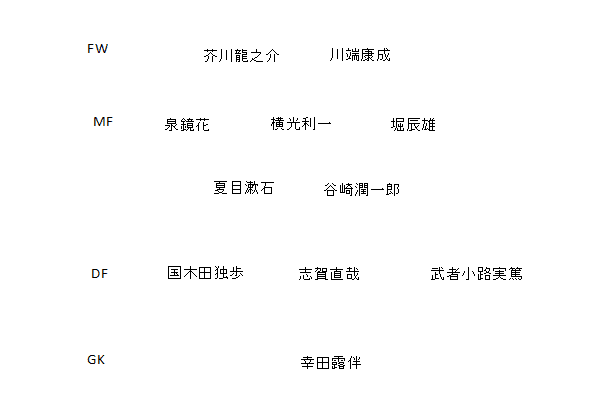

俄かにこの三種類の優劣を定めるわけにはいかないが、第一類の代表が森鴎外で、ずつと下つて小林秀雄や堀辰雄がこの系統に入る。第二類の総代が夏目漱石で、武者小路実篤や丹羽文雄や武田泰淳までがこの系列に入る。第三類の総代が泉鏡花あるいは芥川龍之介で、横光・川端はこの系列の作家である。

紅葉露伴一葉はどうした?

それにしてもこの三大別には全く同意できない。意識的にも泉鏡花は尾崎紅葉に連なるだろうし、そこに樋口一葉が這入れば芥川と泉鏡花は同じグループには入るまい。泉鏡花につらなるのは谷崎潤一郎だろう。

また堀辰雄を芥川から引き離すのは残酷であろう。横光利一が川端と近いということは解るが、その祖は芥川だろうか。横光利一の場合菊池寛に師事したことは兎も角として、文章としては志賀直哉の系列なのではなかろうか。また川端康成は敢えて言えば谷崎潤一郎につらなるのではなかろうか。

しかし鏡花と龍之介を一緒に第三類にぶちこむには異論があるにちがひない。事実、この第三類はもつとも厄介な問題を蔵してをり、人工的な天性をそのまま人工的文体に生かした鏡花のやうな、第二類の変種のやうな作家もゐれば、人工的な天性から逆の自然的なスタイルを生み出さうとして苦闘した龍之介もある、といふ風である。

反論が早すぎた。落ち付いて引用箇所をゆっくり五回読み直してみよう。うむ。うむ。「人工的な天性」の定義が解らないぞ。

まあしかし「人工的な天性」というものが泉鏡花、芥川龍之介、横光利一、川端康成に共通した要素なのだという理窟か。

横光はどちらかといふとこの龍之介型、苦闘型であり、川端は、鏡花型、人工的天性型だといへるであらう。結論を先に言ふやうだが、しかしいづれも、独創的な文体の持ち主ともいへず、また単に、体質的なスタイルともいへないのである。

とこうしてグダグダな結論から横光、川端の各論に入っていく。ここで三島由紀夫は、

・芥川は自然な文章を書くのに苦闘した

と見ているといってよいだろう。そして本人は認めていないだろうが、そのスタイルはそのまま三島由紀夫に当てはまる。芥川も三島も相当に恰好つけで相当苦闘している。

三島由紀夫の三大別そのものにはあまり意味はなかろうが、仮にも総代に鴎外、漱石と並べて芥川を持ち上げ、「もつとも厄介な問題を蔵してをり」としたあたりに三島由紀夫の芥川龍之介に対する厄介な意識と言うものが現れてはいまいか。三島由紀夫にこそ自分は鷗外、漱石とは別の厄介な第三類であるという自覚があったに違いない。

いやしかしこうした分類は文豪で打線を組んでみましたという程度のお遊びに過ぎない。二葉亭四迷も島崎藤村も有島武郎も永井荷風も控えになってしまう。しかしスーパーサブは山本周五郎?

それは少し意味が違う。

こんなもんいくらでもできる。

本が売れますやうに pic.twitter.com/8JPscH0KF0

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) July 7, 2023

売れた!

速報◆7日、軽井沢の別荘地で、小説家・有島武郎(ありしま・たけお)(45)の腐乱死体が発見される。愛人・波多野秋子(28)とともに首を吊ったと見られ、すでに亡くなってから1か月は経っている。代表作『或る女』『カインの末裔』。 =百年前新聞社 (1923/07/07)

— 百年前新聞 (@100nen_) July 7, 2023

▼有島武郎 pic.twitter.com/HZnkL3WidV

ちょっと笑った😂

— じんこちゃん (@jinko_c) July 7, 2023

男性・女性の風呂前後の対比 pic.twitter.com/xDBeX0Jil9

猫の象形文字かと思った

— 広州在住のえいちゃん (@Eichan_GZ) July 6, 2023

「鼎」の古代の書体らしい pic.twitter.com/4jDAGVShxH

なんだこの漢字、と思って調べてみたら留の異体字だった。

— terada (@terada50397416) July 6, 2023

なかなかありそうで無い感じの漢字で面白い。 pic.twitter.com/ZOv1q16oEA

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?