【Blender】Pythonで自作のパイメニューを作る備忘録 #1 ≪自作したい!編≫

皆さん、今日も創作お疲れ様です。

突然ですが、今回はプログラミングをします。

はじめに:なぜ自作しようと思ったのか?

私はBlenderの他にMayaも使うのですが、マーキングメニューって便利だな~っていつも思ってたんですよね。とっても作業効率が良いです。

Blenderにも似た機能でパイメニューがあります。

身近なところでZキーを押したときに円状に出るメニューのやつです。

「3D Viewport Pie Menus」アドオンを有効化すればパイメニューの種類がさらに増えて便利にはなります。

しかし、Mayaに比べて様々な操作が比較的クセの強いショートカットキーかもしくはメニューの奥の方にある印象で、パイメニューを有効にしたとしても操作感の向上はMayaに劣ると感じています。

かと言って、Blenderのショートカットキーを塗り替えるのは惜しい…。

「じゃあ自作でパイメニューを作っちゃえばいいじゃないか!」

というのが今回のお話です。

今回は他の方が作ってくださったアドオンは使わずにPythonだけで完結させます。

私が欲しいパイメニューは…

Mayaは「W」「E」「R」キーを押下するだけで、移動・回転・拡縮ツールがマニピュレータ付きで切替わります。

対してBlenderは「G」「R」「S」が値しますが、マニピュレータが表示されず、マウスに追従する仕様ですよね。

Mayaと同様マニピュレータ付きで切替させたい時は、サイドメニューのツールを使うことで実現できます。

ですがショートカットキーは無く、「いちいちクリックしなければ…」となると効率が悪いです。

’ショートカットの割り当て’はできるものの、なるべくキー配置は生かしておきたいので今回、PieMenuで解決しようと決めたわけです。

完成形

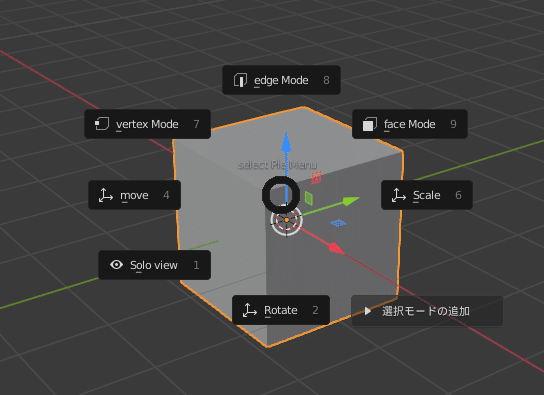

今回自作したパイメニューです。

それぞれマニピュレータ付きで切替わります。

あとはこんな感じに、メニューの中にメニューを入れ込んだり…

別枠で縦長のメニューをオフセットさせて表示できるよう自作しました。

最初におことわり

率直に申し上げますと、私はモデリングやアニメーション制作をする人間ですので、この備忘録を描いている今は「プログラミングど素人」です。

「効率化させたい!」のために必要なPythonの要素を断片的に取り込んだ状態ですので、もっといい方法や説明できない部分もあると思います。

なのでBlender Python APIやBlenderに関連するPythonの基礎を学びに来られた方、ごめんなさい。

あくまで備忘録であることを承知の上で参考にしていただければと思います。

とは言え、更にBlenderを深く理解していくためにもPythonやプログラミングは学んでいく姿勢です!

Blenderに限らず、いろんな場面で使える知識ですからね。

参考にさせていただいたリンク

その都度、出典のリンクは貼りますが、特に参考にさせていただいたリンクです。

今後の記事

完成までを備忘録にすると結構長くなるので、今回は全4記事に分けて投稿していきます。

各記事大体2500文字ほどで、基礎的なこと~自作の実践まで一通り書いています。

#1:自作したい!編

#2:BlenderPythonの基礎編。どうやってBlenderは動いている?

#3:記述編1。実際に簡単なコードの書き方と実行を行います

#4:記述編2。#3の内容を踏まえて、実際にパイメニューを作成します

次回

次回は、そもそもBlenderってどう動いているのか?について必要な知識を備忘録として書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?