投球フォームの問題をみつける

‐投球動作の指導はしていますか?‐

投球フォームはただ投げるだけでなく、パワーやスピードが必要となり、常に安定した力を発揮するためには、フォームの再現性も求められます。そのため、特にピッチングではフォームを作ることが重要視されます。

野球肘と診断された選手のリハビリを私が担当するときに必ず問診をします。

Q.「投球フォームの中でどういう動作が痛みますか」

ほとんどの選手が

<胸を張ったとき>

<ボールが離れるとき(リリース)>と答えます。

これは、投球動作の研究においてもこのような結果が示されています。

肘にかかる負担が大きい動作として

胸を張ったとき(腕が後ろへ持っていかれたとき)が最も大きい。

次にリリース時にかかる力が大きい。

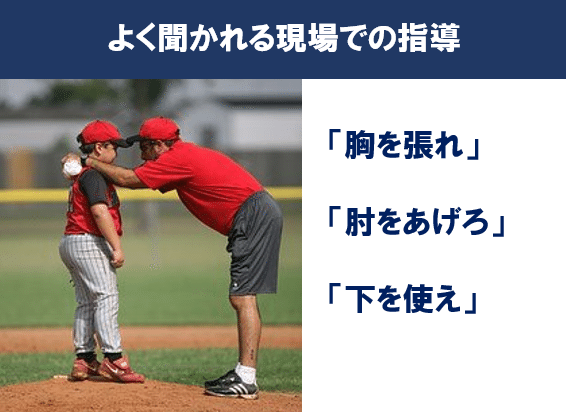

投球動作を指導する際に、よく聞かれたり、伝えがちな

これは投球動作においてとても重要な動きです。

しかし、これはなにをもってそのように伝えるのでしょうか

後にまとめていますが、投球動作指導は必要なことですが、どのタイミングで動作指導を行うかも大切です。

動作をみる技術が求められる反面、感覚的に伝えている部分も多い

<投球動作指導>

今回は痛みの出るフォームの特徴とその理由について解説したいと思います。

■投球フォームにおける肘の負担のちがい

投球動作において肘への負担が硬式ボールの何球相当になるのかについて比べると、少年野球選手の場合、フォームによって大きな違いがみられることが多くの研究で分かっています。

(野球肩・ひじ・腰の鍛え方・治し方 より)

上の写真にも述べられていますが、負担のかかりやすい悪い投球フォームの選手では、約2倍の負担が肘にかかることになります。

つまり、

上の図にさらに「不良な投球フォーム」が加わることでさらに肘にかかる負担が大きくなっていきます。

そのため、<より安全な投球動作を知ること>はとても重要なことであると思います。

ーーーーーーーーーーーー

■投球動作と障害

投球動作の中で負担のかかりやすい場面を確認していきましょう!

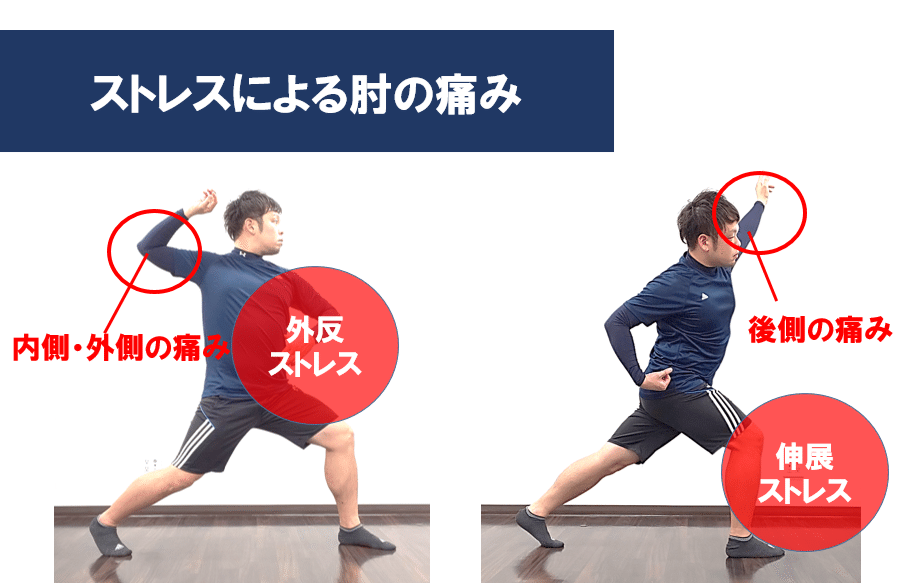

野球肘をきたす肘の負担のかかりやすい動作として以下の3つが挙げられます。

これらの場面では

それぞれ肘が外側に開く<外反ストレス>と

肘が伸ばされた時の起こる<伸展ストレス>が存在します。

それでは、これらを個々で解説していきます。

・・・・・・・・・・・・

|外反ストレス:胸を張ったときに痛い

先程もお話しした投球動作での肘にかかる負担ですが、<胸を張ったとき>と<ボールをリリースするとき>に大きく負担がかかることが分かっています。

胸を張る運動は投球動作の中でも「しなり」が求められる瞬間です。

「しなり」には肩-胸郭-股関節をはじめ、上半身から下半身まで大きな動きができることが求められます。

そのため、肩‐胸郭‐股関節から生まれる「しなり」の動きが不足すると、投球動作において胸を張ることができません。

すなわち、肘の強い力に頼らざるを得なくなり、肘の強い捻り(外反)がかかることになってきます。

この場面でヒジの下がったフォームをする選手も少なくありません。

この場面では肘に外反という負荷がかかってきます。

肘の内側や外側を痛める選手が多いことも特徴です。

・・・・・・・・・・・・

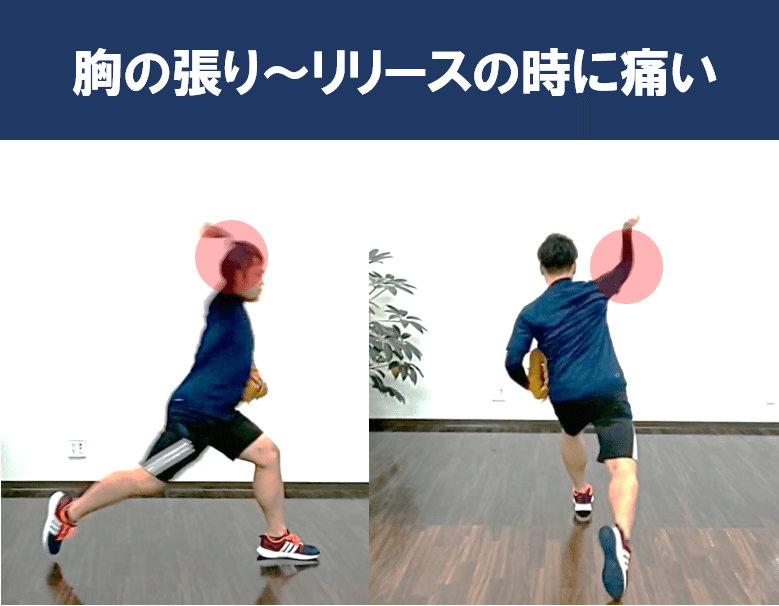

|外反ストレス:胸を張ってからリリースまでの間に痛い

ここでの痛みをもつ選手の動きの特徴は

<カラダの傾斜・傾きが大きくなる>傾向があることです。

カラダが横に大きく傾いてしまうと、頭の後ろをボールが隠れないため、カラダの遠くにボールが通ってしまいます。

そのため、肘への負担が増えることになります。

実際に下図の選手もヒジの内側を痛めた中学生の選手です。

カラダの近くにボールが通過することで肘に余分な負担がかかりにくいといえます。

ここでも先程の”胸を張ったとき”と同じように外反の負荷がかかる動作であり、肘の内側や外側の痛みを訴えるケースが多い場面です。

・・・・・・・・・・・・

|伸展ストレス:リリースのあたりで痛い

ここでの動きの特徴はリリースする前からヒジが前に出すぎてしまい、肘を曲げたままリリースしてしまいます。

いわゆる上半身に頼った「手投げ」のフォームとなってしまいます。

この動画の選手は肘がリリース前より前方に出た動きをしています。

腕に頼った運動が大きくなると、リリースするときに肘が下がり、腕にかかる負担を肩甲骨などまわりのカラダの部分で受けにくくなります。

つまり、肘への負担が大きくなってしまいます。

この場面では肘に伸展という負荷がかかってきます。

肘の後ろ側・肘頭とよばれる肘を曲げた時のでっぱりのあたりが痛む傾向の多い部分です。

ーーーーーーーーーーーー

■投球動作指導をすべき?すべきでない?

ここまで野球肘によって痛みを抱える選手が訴える動作をもとにお話を進めてきました。

簡単なチェックポイントではありますが、投球障害の選手の動作を理解する上で大切なポイントであると思います。

ここでおさえておきたいのは

ということです。

・・・・・・・・・・・・

|投球動作指導の注意点

投球動作指導は現場で行うことが多いと思います。

そこで、投球動作で肘の痛み・肩の痛みのある選手を対応する際に注意していただきたいことがあります。

それは、「動作指導の前に患部の状態を把握する」ことです。

痛みには理由があり、治療が必要で投球制限が必要な時期はノースローやシャドーピッチングも制限すべきときがあります。

投球時に痛みがある場合にはまず医療機関の判断が大切です。

以前もお伝えしましたが、成長期特有の「野球肘」があります。

投球動作を指導する際には、選手のカラダが投球できる状態であることを踏まえてあたっていただきたいと思います。

また、10人いて10人同じカラダではありません。

つまり、同じ投げ方をしても同じ結果は生まれません。

みんながみんな同じフォームをつくるわけでなく、障害になりにくい動作を理解した上で指導ができることが大切であると思います。

・・・・・・・・・・・・

|すぐに始められる動作チェック方法

異常な動作にはカラダが硬い、筋力が弱い、動作のタイミングなどの問題があります。

この問題を分析しなければ、痛みの要因をつかむことはできず、適切な修正ができません。

ーーーーーーーーーーーー

|投球動作をさらに深く知りたい方に

・投球動作の見方がわからない

・投球動作をどのように捉えるのか

・実際の野球選手の投球動作分析

について知りたい方にはぜひ読んでいただきたい内容です。

私が実際に選手に関わるうえで実践している方法を全てご紹介します!

チェックしてみてくだだい!

ーーーーーーーーーーーーーー

■マガジン紹介

【スポーツに関わるセラピスト・トレーナー専門家向けマガジン】

L-tra.+

医療機関とスポーツ現場を経験するトレーナーが「各競技特性に応じた動きの分析」を軸に評価からトレーニングまで豊富に情報を配信しています!

<5分で学ぶ!スポーツ指導者向けマガジン>

医療機関×スポーツ現場で活動しているメンバーが実際にかかわっている競技の障害やトレーニングについて情報発信しています!

ご登録よろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?