投球障害予防のための連動性−肩・体幹−

投球障害予防シリーズ第2弾!

「肩−体幹の連動性」について紹介していきます。

■投球障害とは

「投球障害とは」については前記事を参考に↓

投球障害につながる要因として、

前回の記事では柔軟性について挙げましたが、今回は筋力・投球フォームについて考えていきます。

前記事で述べたように、

投球障害において柔軟性低下が原因となることが多いです。

しかし、柔軟性を獲得できたとしても、肩の安定性が低下していれば、投球障害につながってしまいます。

投球動作は瞬間的に大きな力を要して行う動作のため、肩・肘にかかるストレスは大きくなります。

そのため、

大きなストレスを制動できるための肩の安定性は必要になるということです。

また、単に安定性だけがあればいいというわけではなく、それを上半身全体の動きとして協調的に行わなければなりません。

投球障害予防において、

これら3つの要素である「柔軟性・安定性・協調性の獲得」が必要になってきます。

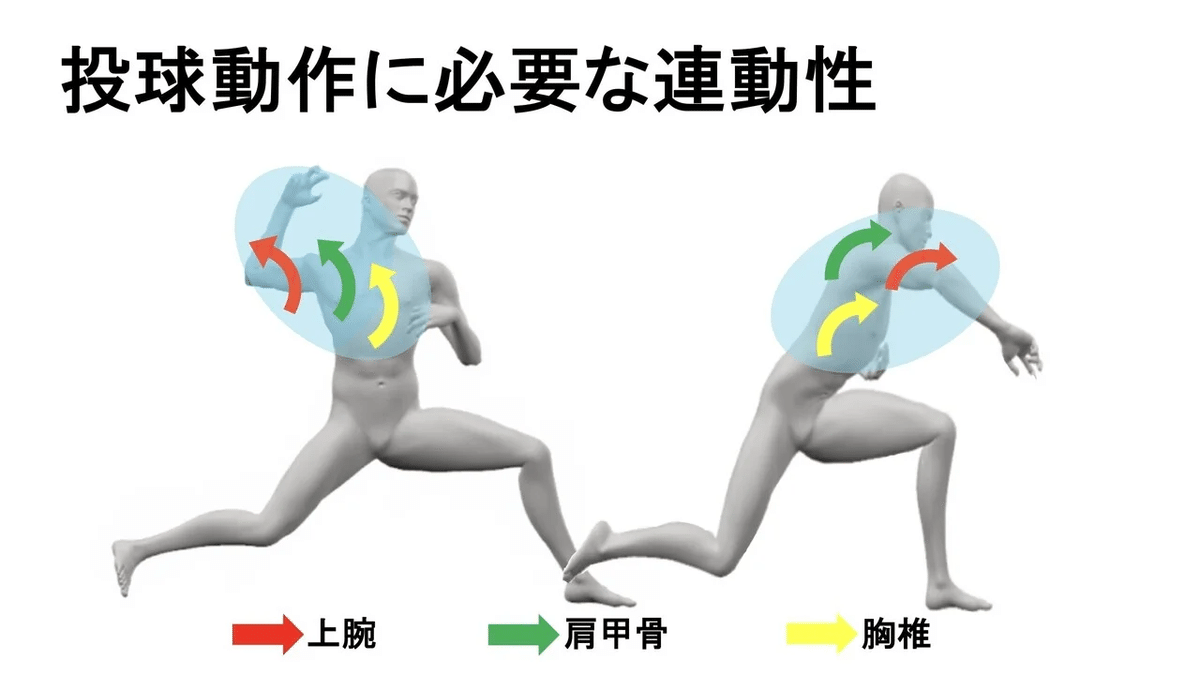

■投球動作に求められる「肩-体幹連動性」

投球動作というのは、全身の運動を伴う動作です。

特に中心となる動きを担うのが肩関節〜肩甲帯〜体幹です。

下記では、連動性の観点から

投球に必要な3つのポイントをまとめています。

|肩の安定性

投球動作において、肩はかなりの範囲で動きを求められる関節ですが、一定の範囲を超えるような”動きすぎ”は、投球障害につながってしまいます。

そのため、肩は柔軟性だけでなく、安定性も必要になります。

肩の安定には、肩甲骨につながる腕の骨がどれだけ肩甲骨に安定して適合できているかが重要です。

|肩甲骨の安定性

肩の安定には、肩の土台となる肩甲骨の安定性も必要になってきます。

肩甲骨が不安定な状態になることで、肩の過剰な運動を誘発してしまい、二次的に投球障害を引き起こす可能性があります。

|体幹(胸郭・胸椎)との協調性

肩の土台となる肩甲骨は、胸郭と隣り合い、胸郭の上をスライドするように動くため、体幹の機能が低下していると、肩甲骨の安定性の低下につながります。

肩甲骨が安定して動くためには、

胸郭・胸椎の柔軟性や安定性(体幹の機能)が必要になるということです。

また、上記で述べたように、投球動作において肩の安定性は重要ですが、実際に投げた時に、腕だけで投げるなど、腕に対して体幹が協調的に動いていない不良な投球フォームは投球障害につながりやすいです。

そのため、投球動作には肩関節〜肩甲帯〜体幹の協調的な動きが必要になってきます。

■投球障害につながる不良なフォーム

投球障害につながりやすい不良なフォームには、様々な要因が関係することで、肩・肘に負担がかかります。

その中でも、肩の安定性低下や肩ー体幹の連動性低下による不良フォームとして、体幹の先行的な開きや肘の突き出しなど、腕の振り遅れや手投げと言われている不良フォームが挙げられます。

■肩-体幹連動性チェック

肩・肘に負担のかかりやすいフォームで投げているが

なにが問題なのか?なにを修正すべきか?

実際に投球フォームからどこが動いていないのか細かく見ていくのは難しいです。そこで、投球動作を分解して動作を見ていくことでどこが動いていないのかを確認していきます。

以下の3つの動作で十分に行えない部分があれば、後の項目で紹介するトレーニングを行ってみてください。

①トップポジションでの連動性

〈方法〉

四つ這いから後頭部に手を置き、肩甲骨を寄せながら身体を開いていく

※回旋側のお尻が横に流れないようにする。

CheckPoint⇨肘-肩ラインが60°以上開くことができるか

②トップポジション〜ボールリリースまでの連動性

〈方法〉

四つ這いにて肘から先を真っ直ぐに立てて、胸を反りながら肘を上げていく

※肘を外に開かないようにする。

CheckPoint⇨肘を肩の高さまで上げることができるか

③フォロースルーでの連動性

〈方法〉

仰向けから立てた脚と反対の手を起き上がりながら伸ばしていく。

※立てた脚と同じ側の肘を床につけた状態で行う。

CheckPoint⇨指先が反対の足の小指まで届くか

■肩-体幹連動性トレーニング

セルフチェックを踏まえて、それぞれの連動性チェックに必要なトレーニングを選択的に行なっていきます。

個々のトレーニングを行い、

肩-体幹の連動性を向上させていきましょう。

|肩甲骨安定性トレーニング

|菱形筋Ex

<方法>

①うつ伏せで手を頭の後ろで組む。

②肘を上げていき、肩甲骨を寄せていく。

③肩甲骨の内側を使って、肩甲骨を寄せていく。

※一緒に胸を反らせていくと効果的。

|僧帽筋下部Ex

<方法>

①親指を上にして、肘から指先まで伸ばして万歳をする。

②肘を伸ばしたまま、できるだけ床から腕を浮かせる。

③肩甲骨下あたりを使って挙げていく。

※一緒に胸を反らせていくと効果的。

|前鋸筋Ex

<方法>

①頭から膝まで一直線にして、プランク肢位を保持する。

②鳩尾を床から遠ざけるように肘で床を押していく。

③脇の下あたりを使って、挙げていく。

※一緒に胸を丸めていくと効果的。

|体幹連動性トレーニング

|胸椎伸展回旋Ex

<方法>

①横向きで胸から後ろに開いていく。

②上側の肩甲骨を寄せながら開いていく。

③開いていく時に骨盤がついてこないように後ろ脚の膝を浮かさない。

|胸椎伸展Ex

〈方法〉

①棒を肩幅くらいに持ち、椅子に肘をつく。

②お尻を後ろに引いていきながら胸を反っていく。

③腰ではなく、鳩尾を下に押し付けるように胸を反っていく。

|胸椎屈曲回旋Ex

〈方法〉

①目の前に目標物を置き、それに向かってリーチしていく。

②胸を一緒に丸め、肩甲骨から腕を伸ばしていくようなイメージで行う。

③上側の脚をまっすぐ立て、骨盤が一緒についてこないようにする。

今回、肩-体幹の連動性をテーマにセルフチェックとトレーニングについてご紹介しました!

肩・肘に負担のかかりやすいフォームで投げているが、なにに問題があり、なにを修正すべきか?

ぜひご活用いただけたらと思います!

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?