最もコスパ良い受験化学のロードマップ

2022年6月追記

この記事へアクセスしていただきありがとうございます。

この記事は受験化学の仕上げ方について初学から完成まで詳しく書いた記事です。

私は高校生の時、化学が大嫌いでした。

高1の時に化学の授業を適当に聞いたせいで化学反応についての基本が全く理解できておらずそのまま高3まで来てしまったからです。

元素も最初の4つまでしか順番通りに言えず、高3の7月に学年で受けさせられた模試は偏差値30台でした。

要は何が言いたいかというと、ほとんど初学者のような状態でも受験化学の点数は誰にも負けないくらい上げることが出来る、ということです。

しかも化学は一度仕上げてしまえばそこから点数が大きく下がることはあり得ません。

努力がしっかり点数に反映される科目です。ですから受験本番においては化学というのは非常に大切な科目です。

この記事を読むと

・今化学の学力がどのくらいの生徒でも受験化学の合格点への指針が見える

・化学の問題を解く際の効率をあげてより英語と数学に時間をさける

・合格まで一体どの参考書・問題集をやれば良いか一目で分かる

といった事を得られます。

もちろん今化学の学力がある生徒も大いに読む価値があります。

何故ならば私は全ての章において「その問題集について語っているようで受験全体にフォーカスした知見」も書いているからです。

私は高校3年の夏まで化学のカの字も知りませんでしたが、結局受験化学が大得意になり医学部に入った今もその恩恵を授かってきました。

これを読んでくれた人が努力で確実に高得点が取れる受験化学をしっかりと仕上げ自分の行きたい大学へ合格する助けになれば、文章の書き手としてこんなに嬉しい事はありません。

最後の段落には私の高校3年生の夏から医科歯科受験当日までの、各参考書・問題集のペース配分も掲載しています。

化学を含め各論の記事はそれぞれ、

【1年という制限時間の中で志望大学の合格最低点以上の知識を効率的に身につける】

という目的に沿った私の経験からの知見をもとに書かれています。

それ以外のことは一切考えていないのでこの目的と同じ目的の受験生は読む価値があります。

第1章

受験化学は理解用の読み流し参考書でまず全体像を理解!

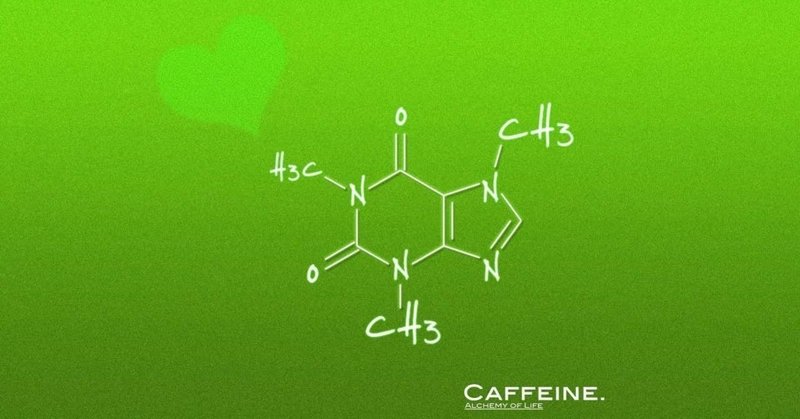

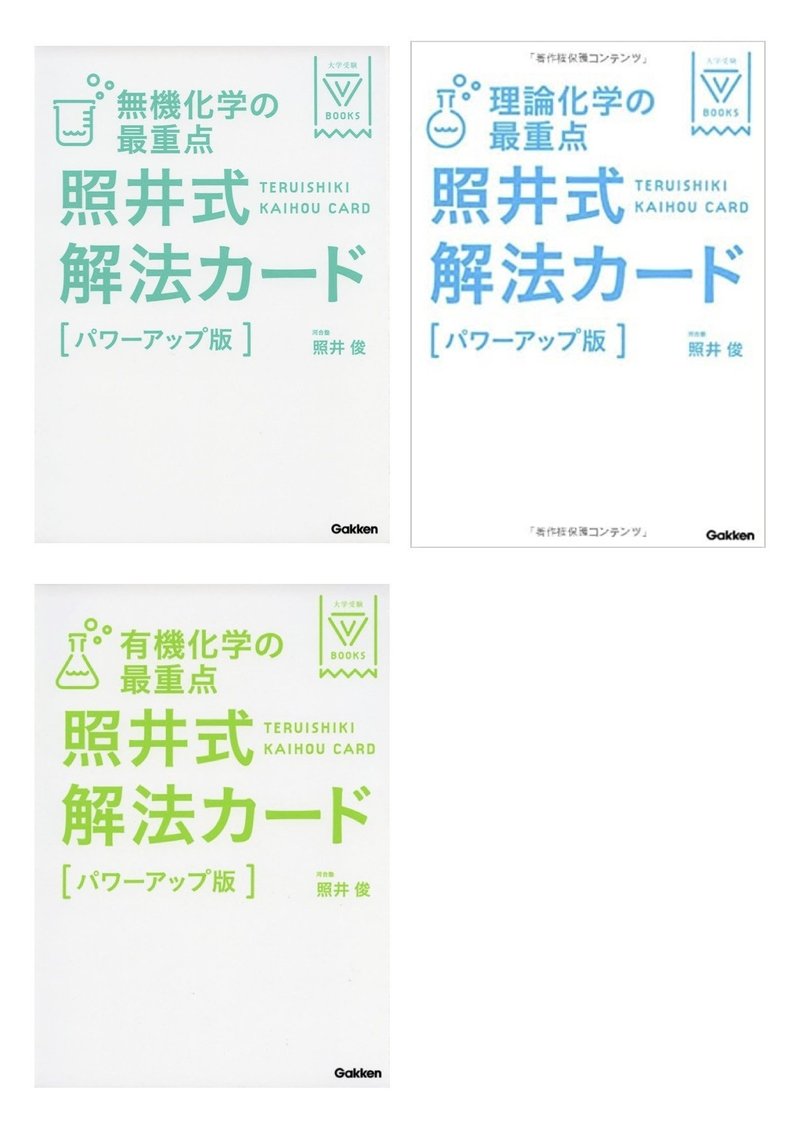

化学の理解用の参考書で使うべきは「照井式解法カードシリーズ」です。

無機、有機、理論の3冊からなり

高校化学はこの3冊を読み込むだけで理解できます。

この本以外にも良い本があるのではないか?

そう思う人もいるでしょう。実際に書店に行って読み比べて見ました。

学参コーナーにはほかにもかなりレベルを落とした解説書があり手にとって見てみましたが、そのレベルになると読んで理解した後で重要問題集などの問題演習に取り掛かろうとしてもレベルが乖離しているためあまり有用ではありません。

この照井式ならすぐに問題に取り掛かることができます。

☆有機・理論・無機のどれから始めるか?絶対無機!

勉強する順番で工夫が必要です。

というよりも私は化学は初学者だったのでこうせざるを得ませんでした。

オススメは無機→理論→有機の順です。

よくある勉強指針サイトで

理論が先

と書いてありますがあれは大間違いです。

理論分野を読み始めれば気づくのですが、H,C,O,Na,Cl,N,Alなどの主要元素が繰り返し話に出てきます。

その時、理論の話を理解しようとしても元素に対するイメージもわかずただのアルファベットにしか見えません。

照井式の化学の参考書の良いところは無機分野であっても理屈や付随する情報が満載で読んでいるうちに理解できます。

何回も読んだら覚えようとしなくても無意識の内に覚え始めます。

ページ数もありますが説明や理屈に多くの紙面を割いているため全く気にならず、私の化学の理解度をかなりあげてくれました。

最初は数研出版の化学のまとめ本を一から読もうという無謀な旅に出ましたが、数研出版の物化の参考書は事実の羅列のみで頭の中で繋がらないので使ってはいけません。

人間は無味乾燥な15ページの事実の羅列よりも60ページの解説付きの方が羅列より少ない時間でより頭に定着できる暗記が可能ですから。

☆照井式解法カードシリーズの各分野の概要

▪️無機分野

Hから始まりKまで重要な元素を1つの章として扱っていきます。

かなり詳しく扱う上に論理がしっかりしていてかつ会話形式で勧められていることもあるので読みやすいです。

章末の例題も重問レベルが載っていますが理解したら普通にできます。

毎日読んだら1ヶ月ほどで1周できるので、2周目から2週間で1周しましょう。

私はまず3周ほどしました。別冊で要点をまとめた解法カードがついているので寝る前に1日勉強した分を見ます。

私は無機から始めましたが大正解でした。

▪️理論分野

理論分野も単なる化学式の羅列ではなく理由や根拠が説明されているので理解しやすいです。

係数も理屈で覚えたら忘れません。

化学が苦手な生徒の多くは、価電子についての理解が浅いまま化学反応式の暗記に走るためキャパ越えを起こし途中でつまづくパターンが多いです。

暗記分野ではないのでさくさく読み進むことができます。

こちらも同様に1ヶ月で読めるので2~3周しましょう。

重要問題集などを解いていたら分かると思いますが受験化学では理論分野の問題が難しく設定されています。

特に水銀や浸透圧、平衡の問題などで手こずる場合が多いでしょう。

問題でその範囲が出てきた時はまた照井式の理論のページを読み返しましょう。

私の体験談ですが、平衡の分野を初めて読んでいるときに例題として東工大の問題が出てきました。東工大といえば数理が異常に難しいイメージだったのでその時は雲の上の存在のように思っていました。しかしその範囲のページを繰り返し読んで書いてある通りにバランスシートをかけば解けてしまったのです。

そこで私は

「以外に難関大の問題といってもしっかり要点をつかめば簡単なんだな」

と思いました。

▪️有機分野

図や説明が豊富で構造式を理解しやすいです。

後らへんの暗記分野は重要なものはすぐ暗記するべきですがこの分野ではまず構造式の理解を重点的に読んで理解するべきです。

章末の例題が解けるようになったら、問題演習に移り頻出問題を解法暗記しましょう。

有機に取りかかる時は、無機と理論を終わらしているので化学に対する理解もあります。

上の2冊以上の速さで読むことができます。

後半の暗記分野はそこまで神経質にならなくても大丈夫です。

前半2/3までに書いてある、有機物のパズル問題の解き方の理解があれば何も問題ありません。

単なる知識のところは問題集で出てきたときに詳しく読む程度のスタンスで大丈夫です。

有機分野はそこが浅い分野です。

東大化学などでは20点まるまる取らなければいけない分野です。

他の大学でも専門的な知識なども出されず、頻出問題集に載ってあるパズル問題を知識として頭に定着させておけばこの分野で失点することはほとんどありません。

第2章

照井式解法カードの具体的な使い方

この章では「照井式解法カードシリーズ 無機・理論・有機」の具体的な使い方について解説します。

受験化学ではこの理解用参考書は受験前日まで通読を繰り返すぐらい基本になります。私も受験勉強の最後まで読んでいました。

まず知ってもらいたいのは結果の出せるかつこの参考書で受験科学ではお釣りがくるレベルなので

参考書はこの1冊で十分ということです。

いかんせん合格者からの評判がかなり良く、実際使ってみたらこれ最強じゃんという感じでした。

書いてあること自体はどの参考書もだいたい同じなんですが解説と図がとてもわかりやすいんですね。

この章では

・照井式解法カードを選んだ経緯

・照井式解法カードの有用性

・照井式解法カードの使い方

・これから化学を始める人へ

について解説していきます。

私は化学は無学でしたが、この参考書のおかげで受験化学が大得意になり医学部に入ってからも化学系の基礎医学の科目で何ら困ることがありませんでした。

☆照井式解法カードを選んだ経緯

化学は人によって好き嫌いが分かれます。

私も嫌いでした。

なぜなら意味がわからなかったからです。

高校3年の夏頃から受験勉強に取りかかるまで、私は高校化学の授業を2年半全く聞いたことがありませんでした。

これは本当です。

「すいヘーリーベー」みたいな元素記号の覚え方もありますが、私は当時ホントにその4つしか知りませんでした。

話が少し逸れますが、実は私がnote等で受験のあれこれを語るにはこういった自分自身の背景も動機としては大きいです。ほぼ無学の状態からでも受験勉強は大成功を収めることができるんだということを論理的に皆に広く知って欲しいという意義で語っています。

高校時代の化学の定期テストでも毎回30点台でした。それも定期テストは指定された問題集からしか出ないので直前に答えを意味もわからず暗記しただけに過ぎませんが(笑)

そこからさぁ化学の受験勉強を始めようという際に何から始めればいいかわかりませんでした。

ただ数研の重要問題集が大事だという認識はなんとなくあったので、数研のチャート式化学みたいな分厚い辞書みたいなのを購入しました。

だいたい500ページほどあったので、最初から10ページずつ読んでいって2ヶ月ほどで一周読み終わりたいなという感覚で読み始めました。

結果は凄惨なものになりました。

4日目には読むのを諦め、頑張って読み進めようとしても1ページ20分ぐらいかかり(内18分は頭は働いていない)

恐ろしく非効率で受験とはこんなに厳しいのかと打ちひしがれていました。

辞書的な本の使い方を完全に間違えていました。

時間を多く無駄にしてしまい、後悔と反省の数日間でした。

これを読んでくれた人は是非そうならないようにしてください。

そこで理解用の読み流し参考書を探していたときに発見したのが「照井式解法カードシリーズ」です。

たまたま書店で発見していいなと思ったのですが、調べたらかなり好評でした。

☆照井式解法カードの有用性

化学は合格に必要な知識が網羅されている問題集は鉄板で有名なものがあるけれど、効率的に理解できる理解用の参考書というのは絶対的なものはありませんでした。

しかしそんな中でこの本はかなり素早く高校化学を網羅できます。

しかも0からの人でも入っていける参考書で難関大国立まで対応しているかなりの優れものです。

章末で扱っている例題も東大や阪大などの難関大もありますが、その章に書いてあることさえ身についていれば簡単に解けるのです。

化学について無知だった自分が日本で一番難しい東大の化学の問題を解いたぞ!と、嬉しかったのを覚えています。

ページ数は多いですが、知識が網羅的に書いてあるわけでなく理由と図が事細かに書いてあるので非常に腑に落ちやすいです。

腑に落ちたものは繰り返し読めば必ず頭に定着し、それを忘れることはありません。

化学でよくある悩みは

「何いってるか分からないから化学式の係数を暗記したけど本番で忘れて点数取れなかった」

などです。

理解を伴わない暗記ほど無益なことはありません。なぜなら絶対に頭に定着しないからです。

意味の分らない文章は、極論を言えば、サウジアラビアの文字と同じです。いくら覚えても忘れますからやめましょう。

この本は復習する際にも便利です。

各分野で細かく分かれているので、復読する際にも今日はユニット5つ分集中して読み直すといった区切り方も容易です。

付け加えてこの参考書には、題名の通りまとめカード的なものがついているのですがこれも優れものです。

これはエッセンスだけをまとめたものです。

最初に見るとチャート式の本のようにただの事実の羅列で意味不明です。

しかし本を読んだ後に重要事項の確認としてそれも隙間時間に見ると学習効率がかなり良くなります。

☆照井式解法カードの使い方

この理解用の参考書は知識がない人でも始められ、しかも結果を出せる参考書です。

私はこの参考書を何回も通読したおかげで化学の成績が飛躍的に上昇しました。

重要問題集も化学の新演習もやりこなすことができたのはこの参考書のおかげです。

目安としては3ヶ月で3冊とも通読しましょう。

結局大学合格のためには

問題集の解法を重点的に覚える必要がある

ので、そこに時間を割くためにもこのぐらいのペースで通読し早めに問題集に取り組むべきです。

注意なのは3冊とも並行してちょっとずつちょっとずつ読み進めるのではなく集中的に1冊ずつ読み倒していくことです。

通読し終えたら問題集に入ります。

問題集を進めながら、前よりも少しペースを上げてまた通読を繰り返せば相乗効果でさらに理解も深まり効率も上がります。

受験化学において理解用の参考書はこの3冊のみでかなりお釣りがくるので照井式のみで十分です。

次に取りかかる順番についてです。

受験化学について、多くの予備校教師やネットのレビューなどでは

「理論から取りかかるのが定石」

みたいな風潮ありますが私の見解は違います。

私に知識が全くなかったという側面もありますが

まずは無機分野から取り組むべきです。

なぜなら理論分野の問題でも必ず全問元素記号を扱うからです。

特にH、C、Oなどはかなり頻出の元素ですし、これらの特徴について知っておいた方が理論分野の解説読んでも納得しやすい問題などがかなりあります。

理論分野の問題の解説の言い分としては

「無機分野は知ってて当然だから解説では理論的な解法の部分のみに終始するね」

といった具合です。

なので無機分野がチンプンカンプンでいきなり無知の状態から理論に入っていくとCは炭素ではなく、記号としての大文字のCに見えてきます。

だから私は照井式解法カードシリーズについては

無機→理論→有機という順番を勧めます。

☆これから化学を始める人へ

現役生の人で英語と数学はやってきてるけど理科は何もやってない受験生で何やればいいか迷っている人はこれを読みまくりましょう。

照井式と重要問題集をこなすだけでも旧帝代以上で化学で8割以上を狙わない限り合格に必要な点数は余裕で取れます。

ゲシュタルト崩壊を起こすぐらい読めば、受験会場であなた以上の化学の知識を持っているのはほぼいなくなります。

それと受験化学で必要な辞書的な参考書としてはチャート式のものではなく「化学の新研究」という多くの受験生が持つ参考書があります。

私の意見としては【新研究は受験化学に必要ありません】。

このnoteにまとめてあるノウハウやTwitterで発信している情報は全て

「志望大学に合格するのに必要な点数を取ること」

のみです。

化学の新研究には受験本番当日には出る確率が著しく低い発展的な知識が多く載っています。受験本番当日に出る可能性が低いものに受験当日までの準備の時間を費やすことほど無駄なことはありません。

排他的な意見に思えるでしょうが至極当然です。

「出ないものを勉強しても時間の無駄」と言うと「じゃあ出たらどうすんの」と皆さん思いますよね?

じゃあ逆に質問を返します。

「受験当日問われる可能性が新研究の発展的知識よりかなり高い重要問題集と化学の新研究の解法を全て完璧にしているのか?」「万が一出たとして、その問題で生徒間に差がつくと思うか?」

この2つの答えを考えるとやはり新研究で受験に出る可能性が低いことを覚えている時間はないですね。

受験勉強は全て、「本番当日に合格最低点をとる」ための時間でありそれ以外は時間の無駄です。

第3章

受験では絶対に避けて通れない化学「重要問題集」

数研出版が出している化学の重要問題集について、なぜこんなにも推すのか説明していきたいと思います。

理系でこの問題集の中身を頭に定着させずに受験会場に向かうことは非常にリスキーで到底私にはできませんでした。

化学なんて理系ならほとんどの高校生が専攻している科目で理系受験生なら何とか化学の成績を上げたいと思うでしょう。

その成績を上げてくれるという本が重要問題集です。

一度も名前を聞いたことのない受験生の方が少ないでしょう。

実はこれこそ私が後述するこんなにも推しているヒントにもなります。

この章では

・「重要問題集」の構成

・「重要問題集の」難易度

・なぜ「重要問題集」がいいのか?核心に迫ろう

についてまとめています。

3番目の項目が大変重要です。大学受験において問題集を選ぶ際の強い指針になります。

☆「重要問題集」の構成

全18章、275題です。

章ごとに分かれ、その章の中で難易度別に分かれています。

問題と解答冊子が別になっていて本自体も小さくコンパクトな作りです。

しかしこの問題集は中身が詰まっています。宝の山です。

旧課程の肥料・医薬品などの項目も残して網羅度は非常に高いです。

一つの大問に複数の大学からの小問を取り入れて問題を構成しています。

必マーク 110問

準マーク 83問

問題総数 275問

他のレビューには大学別に〇〇大の人はここまででいい、とかご丁寧に解説してくれていますが私には言わせると全部マスト中のマストです。

もう一度言います。

全部やらなければなりません。

膨大な数の過去問を分析して頻出かつ大事な問題だけを集めたその問題集の中身は理系受験生にとって宝くじの当たり券と同じです。

当たっていることに気づかず期限が切れる人がいるのが残念でもったいないです。

☆「重要問題集」の難易度

問題は難易度別に分かれていると言いました。

簡単なものは高校生でただ授業を聞いてきただけの人でも解けるレベルですが、難しいものはちゃんと学習していないとちんぷんかんぷんで解答を見ても意味がわかりません。

この問題集を仕上げて到達するレベルは

東大,京大,阪大,東工大,その他単科医大の場合は

化学で優位とはいかないけど足を引っ張らない(=6割)程度

旧帝大学以下のすべての大学の場合は

合格点(=8割)以上が取れる程度

です。

偏差値の高い大学となると「標準問題精講」「新演習」「100選」などで上積みしなければなりません。

しかしそれらの問題集を上積みするためにはこの「重要問題集」を通らなくてはいけません。

通らなくてはいけませんと断言しましたが、この問題集が1番効率的に1冊で化学の知識を頭に定着させることができます。

1冊で275問頻出問題が詰まっている本はこの本以外に見つからないです。

次に書いてあることがこの章で1番大切です。

☆なぜ「重要問題集」がいいのか?核心に迫ろう

少し受験から離れた話をします。

スティーブ・ジョブスが次のような言葉を残しています。

「物事の価値を生むのは、そのクオリティではない。人が求める数である。」

なかなか本質を突いている言葉だと思います。

iPhoneよりも画期的な機能がついた携帯電話を開発しても使う人、つまり求める人が少なかったらそこに価値はありません。

周りを見渡してもわかるように多くの人がその電話を求め使っていることこそ価値を生むのです。

物事の価値を生むのは本質的にはそのクオリティではありません。人が求める数です。

人が求めているものはクオリティが最高じゃなくても価値があります。これは受験勉強にもそのまま当てはまります。

マクドナルドよりも美味いハンバーガーやスターバックスよりも美味しいコーヒーを作れる人なんてざらにいます。

しかし多くの人が求めるビジネスを展開したこれらの会社の方が多くの人から求められ価値を生んでいます。

違う話はここまでにして「重要問題集」の話に戻りましょう。

問題集を選ぶときは

合格者が使っていた問題集をそのまま仕上げろ

と私は口すっぱく言っています。

もちろんそれはいかなる場合にも当てはまりますが、ではなぜ合格者たちはそれを使うようになったのでしょう。

重要問題集のクオリティももちろん1つの要因です。

しかし私が1番的を得ていると思うことはシェア率の高さです。

多くの人がクオリティやその評判の良さからこの問題集を求めます。

この問題集の価値は多くの人が求めていることでもあります。

それはつまり、

多くの人が求めるこの問題集の中身を完璧に頭に入れておくことは

受験会場で多くの受験生より化学の知識があることへの「必要条件」とみなせるのです。

私は化学の重要問題集が全科目の中で理系受験生において1番シェア率が高いと思ったのでここで書きました。

しかし私の選ぶ問題集のほとんどはシェア率が圧倒的に高いものばかりです。

私の中ではどんだけそのクオリティが高い問題集でも、全然売れず実際に使っている人がほとんどいなければそこに価値はないです。

なぜなら

・シェア率が高くないとまずそのクオリティ自体に疑問が浮かぶ

・この問題集を仕上げたところで受験会場の周りより多くの知識があるかどうか分からない

という2つの理由があるからです。

でもまぁほとんど2つ目ですね。

受験の参考書を選ぶ際にも、将来医者として生きていくにも事業を自分で起こすにも伝えたい大切なことは

モノゴトの価値を生むのは人が求める数

ということです。

あんまり重要問題集のこと書いていませんが、他のところでも書いているので今日はこの辺で。

第4章

重要問題集+αを目指す際の「標準問題精講」

noteの中では受験化学においては「重要問題集」と「化学の新演習」がよく出てきますが、使っていた問題集は他にもあります。

それは旺文社が出している「標準問題精講」です。

最初にこの問題集のいいところをまず3点簡潔にあげます。

・100例題ほどしかなく、他の問題集に比べて素早く終わる

・難易度的には重要問題集より上、新演習より下のレベル

・解説が重問よりもかなり詳しい

もう一つ私が思う最大のメリットがあるのですがそれはこの章の中にでてきます。

この章では「標準問題精講」について述べますが重要度は圧倒的に重要問題集や化学の新演習の方が上です。

この章では

・「標準問題精講」の構成

・「標準問題精講」の難易度

・「標準問題精講」を選んだ経緯

・「標準問題精講」のメリットと注意点

についてまとめています。

☆「標準問題精講」の構成

問題数は100題強です。

各問題は無機、理論、有機に分かれていますが複合問題の形が多くより大学の入試問題に近い形となります。

☆「標準問題精講」の難易度

問題によって大きく難易度に差はなく、「重要問題集」以上「化学の新演習」以下の難易度です。

重問でいうAレベルの問題はなく、100題と激選しているだけに少し手のかかる問題もあります。

初見で解けるかどうかはともかく(むしろ問題集買って初見で解ける問題ばかりだったら問題集の選択ミス)、照井式解放カードシリーズを読んでいるもしくは重問のAレベルの問題を難なくできる人は取り組んで効果があります。

教科書の章末問題やセミナー化学などの高校で配布される問題集のレベルの問題はできる前提での問題集ですね。

重要問題集と本書をやり込めば、東大化学においても合格点は取れるでしょう。(35点以上)

逆に上位医学部以外の医学部医学科ではむしろオーバーワークかもしれません。

他の科目に余裕があるか化学でアドバンテージを取りたい人が取り組むのに最適です。

数ある化学の問題集の中でも間違いなくオススメできます。

しかし次に書きますが化学の問題集を選ぶときには注意が必要ですのでそこに気をつけながら「標準問題精講」を使いましょう。

☆「標準問題精講」を選んだ経緯

これから1年間で医科歯科医学部に通ろうと浪人する前の3月に計画を立てていました。

合格者たちが使っていた問題集などはネットで15分も調べれば分かりました。「重要問題集」と「化学の新演習」だとすぐに判明しました。

この2冊は受験化学において最王道問題集です。

受験当日まで1年間も時間を与えられて、この2冊を仕上げずに受験会場に向かうことは非常に私にとってはリスキーでした。なぜならこの2冊は会場内にいる人の中でこなしている人の割合が最も高いであろうと予想される2冊だからです。

noteやTwitterで何回も言っていますが、受験ではどの科目においても当日に

「典型問題なのに分からない」問題があったら合格が大きく遠のきます。

できる人が少ない問題などできなくても何も問題ありません。

しかし最近では東大や阪大の後期でない限り見当もつかない問題は見かけませんが。

じゃあ典型問題って何?となりますがそれも答えは簡単です。

それは評判の良い(=合格者たちが多く使っていた)問題集に載っている問題すべてです。

なぜならその問題集に載ってある解法は膨大な過去の入試問題から重要かつよく出題されるものからです。

試しに大学の化学科の教授の気持ちになってみましょう。

人間は誰もが問題を作れと言われたら、作るの面倒だから他の大学で出題された問題をパクるか自分でなんとか考えてこれはいい問題だねと言われる問題を作るかのどちらかです。

そこで後者の場合、教授たちの本音は

「わざわざ俺様が作るのだから受験生をひねりつぶせる問題を作りたいけど文科省に睨まれたくない」です。

だから、教科書レベルから逸脱しない程度にひねって作るのです。

そうするとどうなるか。1年に1回入試問題が市場に流れますが、年月が経つにつれて問題が被りまくってくるのです。

これを読んでいるあなたがわざわざ大学の過去の問題を分析しなくても、出版社が研究してそれらを体系的に良くまとめたものを1500円も払えば誰でも手に入れられるのです。

話が少し逸れましたが、なぜ化学の問題集の王道である「重問」と「新演習」以外の問題集でこれを選んだか?という問いに対して私の答えはシンプルです。

それは「合格者たちが使っていた」からです。でなきゃ、どんだけ解説が宇宙一わかりやすくても使うことはなかったでしょう。

合格者たちが使っていた問題集というのは、自分で本を選ぶ時にそれほどに大切なことなので理解してください。

現に私も合格者たちがこなした問題集をやりこみ確信をもって合格しました。

☆「標準問題精講」のメリットと注意点

この問題集の最大のメリットはやはり「良質な問題が激選されていて解説が豊富」というところでしょう。

おそらく他の多くのネットレビューでもそう書いてあるはずです。

私の見解は少し違います。

解説が素晴らしいという点ももちろん大切ですし、私も実際使ってみて解説が重要問題集や新演習よりも丁寧であると感じました。

しかし私の中でこの問題集を選ぶ最大のメリットは「頭いい連中や合格者が多く使っている」ことです。

彼らの持つ化学の知識をその本から吸収したかったから使いました。

それならば、少なくとも試験場では彼らと同等の知識で臨めると思っていたのです。

そしてもう一つ、「標準問題精講」についての注意点です。

この本は100題しかなく1ヶ月もあれば終わります。

それで多くのレビューで「この一冊をしっかりこなしたので質が高い問題に触れられて理解力がつき化学の偏差値が上がりました」系のコメントがありますが私はあれやめたほうがいいと思います。

大前提として、この本はあくまで「重要問題集」と「化学の新演習」に比べれば脇役に過ぎません。シェアも実績も圧倒的に違います。

地方国公立などで、余裕がある人は「重要問題集」の後にこれをするのはアリだと思いますが、これだけで受験化学を終わらせようとするとリスクが高いのではと思います。

まとめると、スタンスとして

まずは重要問題集が最優先、そして新演習に行く時間がないもしくは新演習までする必要はないが二次試験の化学でアドバンテージを得たい場合に使うのが最も効果的な使い方でしょう。

第5章

なぜ化学の新演習なら東大や医学部に行けるのか?

みなさん第一志望の大学の合格者のレビューはもう見ましたか?

合格者がやっていた問題集をそのまま使うっていうのは受験の基本です。

東大や医学部に合格した人と同じような問題集を使えば受験当日に彼らと同じような知識を持って会場に迎うことが出来るからですね。

受験化学については合格者の90%が「重要問題集」か「化学の新演習」の両方またはどちらかをやっていると思います。

よって化学の問題集を選ぶ際はこの2つを外して違うのを選んでいる人は危険です。

理由も後に説明しますがこれは受験社会全体に目を向けると気づきます。

おそらく私は自分に自信がなく落ちることに対する恐怖が大きすぎたため自然とこのことに気づいたのだと思います。

この問題集に対する他のレビューを見ると不満がたくさん書いてありますが私から言わせてみれば単なる戯言で、自分の能力不足を本のせいにするなという感想しかありません。

本当に素晴らしく結果を出せる問題集なので安心してください。

この章では

・なぜ「化学の新演習」なら東大や医学部合格を確信できるのか?

・「化学の新演習」のレベルと構成

・「化学の新演習」の効率的な使い方

について解説していきます。

医科歯科合格において化学ではこの問題集が最終地点だったのでこれに取り組める時には嬉しかったですね〜。

☆なぜ「化学の新演習」なら東大や医学部合格を確信できるのか?

「重要問題集」と「化学の新演習」にはある共通点がありますがみなさん分かりますか?

この2つの問題集の凄さは実はその「クオリティ」ではありません。

もちろんクオリティが高いからというのが理由なのでしょうけど、この2つの問題集の凄さとは圧倒的なシェアです。

これにつきます。しつこいぐらい言っていますがそれぐらい大事です。

例えば駿台のテキストで考えてみます。

駿台の数学の〇〇クラスのテキストを完璧に頭に入れたら、駿台生でそのテキストを使っている人たちよりは確実に知識があると言えます。

しかしあなたはこれで合格を確信できますか?

私なら無理です。

なぜなら受験会場には駿台のそのテキストを使っている人の方が少なく、自分が周りの連中より知識があるか見当がつかないからです。

化学の新演習ならどうでしょうか?

難関大受験生なら誰もが聞いたことのある、昔から評判も高く今年も多くの合格者が使っていた問題集です。

河合生や駿台生、高校生や宅浪生、再受験生や鉄緑生に至るまで日本全国でのシェアが圧倒的です。

この問題集の中身を完璧に覚えたら化学においては合格を確信できます。

なぜなら明らかに自分より大幅に化学の知識を持っているマジョリティが存在する訳がないからです。

これをいうと、

各予備校に載ってあって化学の新演習に載っていない問題で差がつくのでは?

という意見がありますがこれも全く心配する必要がありません。

それは予備校がテキストを作る際に何を基準に問題を作るかを考えれば答えは出てきます。

重要問題集は東大や医学部以外の志望の受験生も数多く使っているためおそらくシェアNo1でしょう。

化学の新演習はレベルが高いためある一定以上の化学の知識がある受験生しか使わないにもかかわらず難関大志望者の中で圧倒的なシェアを誇ります。

勉強計画を立てるとき、難関大志望者なら過去問の前の化学の最後の問題集は化学の新演習になるでしょう。

☆「化学の新演習」のレベルと構成

▪️レベル

重要問題集よりレベルが高いです。

似たような問題も多くありますが全体的にレベルが高めです。

しかし重要問題集をこなした受験生なら絶対に取り組んでも大丈夫です。

分からない問題が多いからといってこの問題集を使うのを諦めないでください。

時間があるのに諦める場合は多くの物を失ってしまいます。

化学の新演習を仕上げれば化学の勉強は終了です。理科三類志望でも大丈夫です。

予備校の授業を受け続けてもゴールはありませんが、問題集を基準に考えるなら各科目にゴールがあります。

▪️構成

全部で331題収録されています。

汎用的な問題集でこのレベルの問題集は「化学の新演習」以外にはありません。

他は全て薄めのいわゆる「激選」問題集です。

化学の新演習には問題ごとに星が1~3個ついていて、それらは難易度を表しています。

星1個 重要問題集やっとけば苦もなく分かるレベル、1周目でチェックをつけても良い

星2個 初見じゃ解けないかもしれないが1回解法覚えればそれまでなので少ない労力で頭に定着させたい

星3個 京大の過去問が多く、煩雑な計算もしくは設定がややこしい。何周もするうちに分かるがそのスタンスで問題に当たろう

解答が別冊になっています。

化学の新演習の解説はかなり分かりやすいです。

重要問題集よりも分かりやすいです。重問は数研出版ですからね。(笑)

☆「化学の新演習」の効率的な使い方

化学の新演習を使う時期は

重要問題集を終わらした後がベストです。

重要問題集を終わらしているとそれだけでも2次試験で戦えます。

新演習の解答を読んでも9割以上は言っている意味がわかるでしょう。

上で書いた通りに行くとたいていの人が秋頃に使うのではないかと思います。

しかしこの問題集は331題と秋から始めるには少し骨が折れる量です。

東大や医学部志望で化学で9割以上を取りたい人は全部やりましょう。

つまり5~6月から少しずつ初めて冬に入る前には最低3周しておくのがベストです私もそうしました。

それ以外で地方国公立や私大理系の人で化学でアドバンンテージを取りたい人は分野を抽出して解くやり方もあります。

理論分野だけでも解いているとそのレベルの大学だと受験者の中では上位の部類に入るでしょう。

知識で解けるところは時間がなければそんなに重視しなくても良いです。

「照井式解法カード」に載ってある知識が1番大事ですので照井式の知識をまず頭に入れとけば大丈夫です。

この問題集を解く際は必ず横に、照井式解法カードシリーズを置いておきましょう。

基本は「照井式」を全部理解してください。無機ならその分野の照井式の範囲のページを読み直すなどしてください。

実際に使ったペースを紹介します。

私は

4月から1日1題ずつ

5月から1日2題ずつ

7月から1日3題ずつ

を解き、8月までに1周しました。

12月までには5周以上はしました。

あらゆる問題集に言えることですが使うと決めた以上1周で終わるのは絶対にやめてください。

なぜなら頭に定着しないのでかけた時間が全て無駄になるからです。

問題集の中身を覚えるには反復こそが大切です。

たいていのレビューで重要問題集や化学の新演習を酷評している人は実際には1周さえもままならなかった人が多いのです。

受かったら褒めるかもしれないけどわざわざレビューに手放しで褒めるコメントを書かない確率の方が高いです。

しかし好評レビューを見て信じて化学の新演習を使ったけど落ちたっていう受験生はそのイライラを本にぶつけるべく、レビューに悪口を書きます。

こういう構図で、意外に有用な問題集のレビューって結構悪口が書いてあるしそれが目立つのです。

わざわざPC開いてレビューサイトにまで飛び長文の悪口を書くぐらいですから相当イラついているのがわかりますね。(笑)

第6章

化学の問題集の具体的な進め方

化学の参考書を読み流したら次はいよいよ問題集に入っていきます。

問題集を選ぶのに迷っている人は、数研出版の「重要問題集」を使いましょう。

このnoteで私は数学と物理と化学は

頻出問題の解法を受験当日までに徹底的に暗記しまくれば受験では高得点が取れる

と常に主張しています。

この言葉はもちろん本当なので、その通りにしていったら大丈夫です。

しかしそうは言っても数学と物理と化学では科目としての毛色が少し違います。

「解法暗記」こそ大切と、3つの科目に共通する感じで言っていますが

各科目でどのようにすれば効率的に解法暗記できるか

ということが微妙に違います。

例えば化学では実際の煩雑な数値計算がほとんど解法の途中にありますが物理ではほとんどありません。

ではそれぞれの科目でどういうアプローチをしていくのが効率的であるか、ということに焦点を当てて解説していきたいと思います。

この章では

・化学における問題のパターン

・化学で高得点を取るには

について解説します。

☆化学における問題のパターン

化学の問題には大きく分けて2パターンあります。

それは

・完全に知識を問う問題

・問題文から条件を理解したうえで解く計算問題

です。

【完全に知識を問う問題】

これは単純に知識を問う問題で知らなければ0点です。

例えば化合物の色や元素の単体の性質などです。

当てずっぽうで挑むのはやめましょう。

この知識問題を効率的に頭に入れる方法があります。

それは「照井式解法カード 無機・理論・有機」を繰り返し読むことです。

この参考書には10のうち1~9まで乗っているかつ体系的にまとめられていて短時間で化学の知識を頭に定着させるのには最適です。

この参考書に乗ってあることを理解すれば、重要問題集レベルでは全く知らない話題などほとんど出てきません。

医学部はもちろん化学で高得点を取るなら知識分野で失点することはあり得ません。

この参考書を理解して覚えて問題集をこなした上で、本番の化学で聞いたこともないような知識を問われた場合は心配いりません。なぜなら誰もわからないので失点しても合否には関係ないからです。

理論について知識を入れる際に少し注意が必要です。

先ほど例に挙げた、化合物の色などは知らなければ終わりで理屈抜きに暗記が必要です。

しかし理論分野における化学反応式などは絶対に理屈で覚えてください。

その理屈も照井式で全部説明されているのでそこを飛ばさずに理解してから暗記してください。

係数丸暗記で挑むと量が増えるにつれてかかる労力が増す一方、理屈で覚えていると量が増えようがあまり負担にはなりません。

【問題文から条件を理解したうえで解く計算問題】

これは知識分野とは違い問題文の条件設定を理解した上で解く計算問題です。

このタイプの問題を解法暗記するにはまず理解が必要です。

理解とは

・問題文の条件では何がどうなっているか?

・質量保存の法則に照らし合わせて不備がないか?

・対象となる元素はどのように変化しているか?

・水銀を含む浸透圧の仕組み自体を理解しているか?

最後のは一定の問題にしか出てきませんが、その大問においてこれらの疑問に即答できるようになったら理解したと言えます。

受験でのすべての問題は解法パターンを覚えてしまえば瞬殺できるものだらけです。

なので一度理解したら後はそれを反復させて定着させればその分野の問題は本番でもアウトプットできるようになります。

理論の計算問題を解く際に意識したいことがあります。

理論分野では有効数字や煩雑な計算式など計算力が必要な場面が出てきます。

ここで大事なポイントは

解法暗記の段階でいちいち計算して答え出すのはやめよう

ということです。

受験勉強の目的は今ない知識を新たに身につけることのみですから知識が増えないことに時間を使うのはやめましょう。

計算してもまったくインプットにならず時間の無駄なので計算式の論理を理解することに専念し実際の計算はすべて電卓を使いましょう。

これは時間効率化の手段の1つです。

計算問題と言ったら数学の苦手な受験生が拒否反応を示すかもしれませんが化学は数学とは違います。

数学は数字を扱いますが化学では元素というそれぞれが固有のプロフィールを持ったものなので解法のロジックも無味乾燥なものでなく理解がしやすいです。

ストーリー立てて物事の順序を追っていくことが理解するコツです。

☆化学で高得点を取るには

物理や数学にも言えますが受験化学でいかに高得点を取るかは

「どれだけ頻出問題をこなして解法を知識として身につけているか」

のみです。

まずは必ず頻出のものから頭に入れるようにしてください。

過去に出てた頻出のやつだけでは不安だという人もいるかもしれませんが今更新しい独自の問題や解法なんて出てこないので安心して大丈夫です。

全ての問題には決まった解法があり問題集の解法を頭で再現出来れば十分です。

何回も解答を読んで認識することでその問題を見た瞬間にパッと頭に解法が浮かぶはずです。

照井式1周目3ヶ月

重要問題集であれば1日5~6題

化学の新演習であれば無機有機なら1日5~6題、理論なら3題

といった感じのノルマなら他の科目を大きく邪魔するわけでもなくいい目安です。

私は照井式を2月に入っても通読していました。

新演習にいたっては「全ての問題に答えられる」状態を目指していたため、結果的に何周したのかさえ覚えていません。

どちらの問題集も最低3週はしたいところです。

1週目に比べて次の週からかなりハイペースで問題を復習することができます。

重要問題集を3周するだけでもほとんどの大学の化学で8割を切ることはないでしょう。それほど受験化学における頻出問題を抑えた問題集であるため間違いなく仕上げましょう。

化学の新演習は重要問題集よりレベルが高いですが重要問題集を抑えた受験生なら難なく解ける問題も多いので要領よく進めましょう。

第7章

使用した全参考書・問題集とそのペース

☆使用した参考書・問題

▪️理解用参考書

照井式解法カードシリーズ(理論、無機、有機)

▪️問題集

重要問題集、標準問題精講、化学の新演習

☆解法暗記の際に意識する事

化学の解法暗記(例:重要問題集)

▪️1周目

問題文読む

↓

◎知識問題は一問一答なので答えられなかったら照井式で確認

◎解法問題は2〜3分考えて分からなそうならすぐ答え見る

↓

解法の流れを理解

・無機的な物質自体がわからないのか、理論分野の理解が足りないのか分析

・照井式をしっかり理解すれば解法も必ず理解できることを意識

↓

理解できたら暗記

ペンを置いて1題10分以内

▪️2周目以降

1周目と同じ

☆2周目以降は殴り書き以外一切書く必要ない

☆化学は知識の比重が大きい

☆照井式でお釣りが来るレベルなので通読を欠かさない

☆計算問題の筆算に受験当日でもないのいちいち時間を使わない、それは受験化学の勉強でも受験数学の勉強でもない

☆資料集はいらないけどイメージと知識をリンクさせて覚える時には有効(化合物の色や化学現象をイメージで覚えとくと字面のみより記憶に定着しやすい)

☆使用ペース

【現役時】

高3の夏から照井式通読開始、10月から重要問題集開始

照井式を手に取るまで高校の授業を本当に聞いたことがなく、元素も最初4つしか順番通り言えずほぼ初学者状態からのスタート

現役受験時までに、照井式3~4周、重要問題集2周はしていた

冬まで薬学部志望だったため物理は一切せず科学ばかりに時間を割いていた

おかげで浪人開始時点で化学はある程度の知識があった

【戦略】

【医科歯科医学部に行くためには化学で50/60必要】

現役時に重要問題集を通した状態で過去問を見るとその状態でも30後半/60行くかも知れないと感じた

医科歯科の二次試験では240/360取れば受かると分かっている

理科では90/120取りたくて、物理で40/60と設定したため化学は自動的に50点以上が目標

今ある知識に、「照井式の知識強化」+「化学の新演習」で50点は行くと確信

よって最終目標は「化学の新演習」までの知識を完璧に身につけることで確定

【浪人時】

浪人時は照井式通読&標準問題精講&化学の新演習のみ

4月からいきなり標準問題精講に入って6月中旬までに2周してもう用済み

照井式は4月から5月いっぱいまで通読(受験から1ヶ月経っていた為思い出すために)

化学の新演習は4月から開始したがそのペースは

4月は1問/day、5月は2問/day、6~8月は3問/dayで8月いっぱいで終了

照井式は化学の新演習で該当した箇所を通読

9月以降は照井式通読&化学の新演習のチェックのみ

照井式は最初から通読を繰り返す

化学の新演習は2周目から毎日10問ずつチェック、3周目は15問ずつチェック

もちろん前日のタスクも目だけで簡単にチェックするため実質20問、30問していることになる

4周目以降になってからは☆1つの問題で流石にもう大丈夫という問題を外していく

これで4割ぐらい減るので、これからは残ったやつだけ毎日15問ずつチェック

完全に大丈夫な問題を少しずつ外していく

こんな感じで12月までで化学の新演習のほぼ全ての問題に答えられるようになる

年明けからはたまに照井式を再読したり、新演習のチェックをメンテナンスしたりのみ

医科歯科の過去問も解いたりするが赤本分は全年50/60行ったので化学については合格を確信

【結果】

数点足らず目標達成はならず

しかし受験勉強は十分成功

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?