2020年に読んだ海外文学ランキング

1年前までの反省として、2020年は読んだ本の感想をその都度メモし、ブログに投稿することにした。

なぜわざわざ新しいブログを作ったかというと、noteはこちらの想定以上にたくさんの人の目に留まるからだ。誰に見せるためでもなく、あくまで自分のためにだけ書いた感想をこっそり投稿する場として、PV数が伸びなそうなライブドアブログを選んだ。(めちゃくちゃ失礼なことを言っている自覚はある)

そのため今回は、↑のブログに昨年投稿していた記事からコピペしながら、この1年間に出会った本を紹介していこうと思う。(記事を書いていない本もある)

10位 「古き良きネオンサイン」 デイヴィッド・フォスター・ウォレス

ウォレスといえば、ピンチョン『重力の虹』に並ぶ超弩級の鈍器アメリカ文学として有名な『インフィニット・ジェスト』だが、残念ながらまだ邦訳はなく、既訳のある他の幾つかの著作も多くは絶版。日本の読者にとってはまだまだ敷居の高い大作家のひとりだ。

しかし最近は、そんな日本のウォレス事情も変わりつつある。カツテイク氏の「Infinite Jestまとめ」でストーリーラインを追い、その異様さに胸を高鳴らせていたのが2年前。

それから、ウォレスへの密着インタビューを題材にした映画『The End of the Tour』(邦題:人生はローリング・ストーン)を観て感銘を受けた。

まだ著作をひとつも読んでいないのに、私のなかでD.F.ウォレスの存在は大きくなりつつあった。

そんななか、この書評の筆者が、ウォレスの短編「Good Old Neon」を個人的に訳したということを聞き、個人的に読ませてもらった。念願の初ウォレスである。いきなり『インフィニット・ジェスト』では挫折する気しかしないから、O.ヘンリー賞を受賞したらしい、この代表短編を先ず読むことができて本当に幸運である。

ウォレスの小説の何がヤバいか、何が読みにくいのかは、この短編を読むだけでも十分に了解できる。本作を一言で表せば「自意識」だ。自意識にがんじがらめになった男の独白……という体裁自体はドストエフスキー『地下室の手記』のようで陳腐だが、この方向に語りが極まりきっている。ドストを100倍濃縮した感じ。メタ認知で無限に後退する入れ子状の自意識を反映して、一文一文がめちゃくちゃ長い。いちばん長い文で450単語(2ページ!)以上続くらしい。

自意識に苦しむ人間がぶち当たる壁は決まっていて、「自分は特別だ」という意識と「自分は凡庸だ」という意識を同時に感じてしまうという悲劇だ。わたしもここに描かれている主人公の気持ちにはあるていど共感できるが(なぜなら"ありふれている"ことなので)、それを小説の語りにまで転写してしまえるのは異常だ。はっきり言って読むのは苦痛だったが、ウォレスの作風を知ることができただけでも非常に貴重な読書体験だった。あと、こんなものを書いてしまえる(このようにしか書けない)ウォレスは、さぞかし生きにくい人だっただろうなぁと哀れな気持ちになった。ウォレスがTwitterをやっていたらどうなっていたのだろうかと考えるととても恐ろしく、少し残念に思う。

ちなみに柳楽馨さんという方がいま『インフィニット・ジェスト』を個人的に訳しているらしい。氏がwebに連載している「インフィニット・ジェスト翻訳日誌」は、ウォレスやInfinite Jestに興味がなくても海外文学に興味があれば読んだほうが良い。毎回ほんとうに面白く、柳楽氏の翻訳や文学に対する態度に感銘を受け、その文章の巧みさに感動しながら読んでいる。いつか『インフィニット・ジェスト』が読める日を心待ちにしている。

9位 『肉体の悪魔』 レーモン・ラディゲ

わたしが泣いているのは、あなたより年をとりすぎているからよ!

わたしは恋愛小説を読んでいるときにしか得られない高揚感が好きだ。特に100年前の海外文学という時間的にも空間的にも離れた場所で繰り広げられる代わり映えしないしょうもない恋愛劇が好きだ。人間の普遍的な愚かさに想いを馳せると同時に、人間がたまらなく愛おしくなる。

本書『肉体の悪魔』は、そんなド直球の恋愛小説だ。若い「僕」に初めてできる彼女。2人は熱烈に愛し合い、決定的にすれ違い続ける。こうした筋書きは典型的だが、本書の面白さは「僕」の苦悩に満ちた独白にある。

二人で死ぬことはもはや死ではない。疑り深い人だってそう思うだろう。悲しいのは、命に別れを告げることではない。命に意味をあたえてくれるものと別れることだ。愛こそが命なら、一緒に生きることと一緒に死ぬことのあいだに、どんな違いがあるというのだろう?

「ジャックと幸福になるより、あなたと不幸になるほうがいい」

こうして口に出すのも恥ずかしい、なんの意味もない言葉だが、愛する者の口から出れば酔わされてしまう。僕はマルトの言葉の意味が分かったような気にさえなった。だが、正確にはどういう意味なのだろう?愛してもいない人間と一緒にいて幸福になれるのか?

父は冷静さをとり戻し、僕に嘘をついたとうち明け、僕を安心させたつもりになった。そんなことをするのは人間じゃない、と父はいった。そうかもしれない。だが、人間と人間じゃないものの境はどこにある?

本書で描かれる2人の恋愛はたしかにしょうもない。しかし同時にどうしようもなく痛切で、これらはひとつのものの両面なのではないかと思わせられる。

こうした感想もまたしょうもないだろうか?

8位 『スロー・ラーナー』 トマス・ピンチョン

ピンチョン唯一の短編集にして、26歳で書いた長編デビュー作『V.』以前の初期作品がまとまっている貴重な1冊が『スロー・ラーナー』だ。

本人が自虐をひっきりなしに決めながら結局エモに流れてしまう〈イントロダクション〉の後に5つの初期短編が並ぶ。常套句「ホワッ(Wha)」が鮮やかに繰り出される離婚譚「ロウ・ランド」や、のちに批評家がこぞって引用することになる「エントロピー」などいかにもピンチョンらしい作品が続くが、本書の白眉はなんといっても最後の「シークレット・インテグレーション」だろう。

馬鹿馬鹿しさとエモを切り替えるのが巧みなピンチョンが「子供」を真正面から描いたというだけでもう勝利は約束されているようなものだ。子供のイノセンスとその喪失──こうしたテーマもまた陳腐だが、この作家は陳腐さを抱きしめたまま、その向こう側までたどり着くことができる。

わたしは3年前に『V.』を読んでから、『競売ナンバー49の叫び』→『重力の虹』→『スロー・ラーナー』と、出版順におよそ年1冊のペースで読んでいる。今年は『ヴァインランド』だ。それにしても新潮社から『ブリーディング・エッジ』はいつ出版されるのだろうか……? もう2年くらい「そろそろ出る」と言われているような気がするのだが。

7位 『十二月の十日』 ジョージ・ソーンダーズ

1年前に長編デビュー作『リンカーンとさまよえる霊魂たち』で度肝を抜かれたソーダーズの待望の短編集。この1冊を読むことで、ソーンダーズの好きなところ・苦手なところが明瞭にわかった気がした。

ソーンダーズの好きなところは軽めの語りがとんでもなく上手いところ。いまアメリカの作家志望の若者に最も真似されている文体だというのも納得の、魅力しかない文章。それからプチ・エピソードを入れるのが上手すぎる。一人称の語りでちょっと脇道にそれてバカバカしい数行の回想を挟んでまた戻ってくる、という流れを短篇の中で何度もやっていて、それが作品全体にポップさとドライブ感を与えている。

逆にあまり好きでないところは、作者のきわめて人道的な性格からか、展開があまりに啓蒙的すぎて予想の範疇を超えないことがある点だ。収録作で最もボリュームのある「センプリカ・ガール日記」では、途中までのじわじわと恐怖が湧き上がってくる展開は完璧だったが、中盤以降はそれを自ら台無しにし続けるような残念な展開だった。長いと教訓的になりすぎる傾向にあるので、短ければ短いほど輝く作家ではないかと個人的には思う。(だからこそ、ここから『リンカーンとさまよえる霊魂たち』を生み出したのは驚くべきことだし、同時に「なるほど。その手があったか」という納得感も覚える。)

6位 『うたかたの日々』 ボリス・ヴィアン

「つまり、その人は不幸なんだろう?……」

「不幸なんじゃないわ」ハツカネズミは答えた。「心が痛いのよ。それがあたしには耐えられないの」

様々なところで評判を聞き、ずっと読みたいと思っていた本作を読むことができて本当に良かった。ヴィアンもまた、唯一無二の独特な小説を書く。

なにが唯一無二って、その世界観だ。部屋に住み着くネズミは人語を解し、水道の蛇口からはウナギが飛び出し、デート中に雲が2人を包み込む。シュルレアリスム・不条理文学に近いといえば近いのだが、ヘンテコな描写の数々からは、不気味というよりむしろ小気味良い快活さが香る。果たして躁っぽい鬱なのか、鬱っぽい躁なのか……。

二人は外に出た。青みがかった緑の空はほとんど道路の石畳まで垂れ下がっていて、地面のところどころにある大きな白い染みが、雲が地面にぶつかった場所を示していた。

こうした非現実要素のある小説は、「奇天烈な設定・描写大喜利」になりがちなところがあるが、本書はインパクト狙いの奇想でもない。面白い発想がふんだんに盛り込まれていながらも、それに頼っておらず、あくまで本筋はド王道の恋愛悲劇というバランス感覚が素晴らしい。リアリズムのなかで恋愛悲劇を描ききった『肉体の悪魔』と比べてみるのも面白い。

5位 『はるかな星』 ロベルト・ボラーニョ

ボラーニョもまた、ずっと読みたいと思っていた念願の作家だ。『野生の探偵たち』『2666』といった大長編に挑戦する前に、比較的短めの本書を手にとった。

50歳で亡くなったこともあり、英語圏でカリスマ的な人気を誇り、日本でも白水社の〈ボラーニョ・コレクション〉で邦訳が充実しているボラーニョには、しばしば「過大評価だ」という声も聞こえる。しかし本書を読むかぎり、過大評価なんてとんでもない。これほどの筆力を持つ作家はめったにいないだろうと思わされた。

本作は「でっちあげ」を際限なく積み重ねることで物語の形になっている。あらゆる小説はそもそもでっちあげだが、ボラーニョのそれは密度が違う。

ある演劇雑誌にオクタビオ・パチェーコという署名のある一幕の短い戯曲が掲載されるが、作者について知る者はいない。シャム双生児の世界で展開する奇妙奇天烈な作品で、そこではサディズムとマゾヒズムが子供の遊びになっている。その世界では死だけが罰せられ、劇を通じて双子はそれについて──つまり非-存在について、無について、死後の生について──考える。双子の片方がしばらくのあいだ(または作者の言うところの一サイクル)もう片方を責め苛み、その後責め苛まれたほうが責め苛む側にまわり、しばらくしてまた交替する。しかしこれが起こるためには「落ちるところまでおちなければならない」。

また、この小説には至るところに「不在」が蔓延っている。何かが起こらなかったり、誰かがいなかったりすることが、何かが起こったり、誰かがいたりすることと同等か、それ以上の質感を伴って立ち上がる。不起・不在によって物語が物語としての形を獲得しているのが特徴と言えよう。

いま↑の引用部をタイプしていて、急激にボラーニョを読みたくなってきた。『野生の探偵たち』の第1部までは読んだので、今年は読み切りたい。

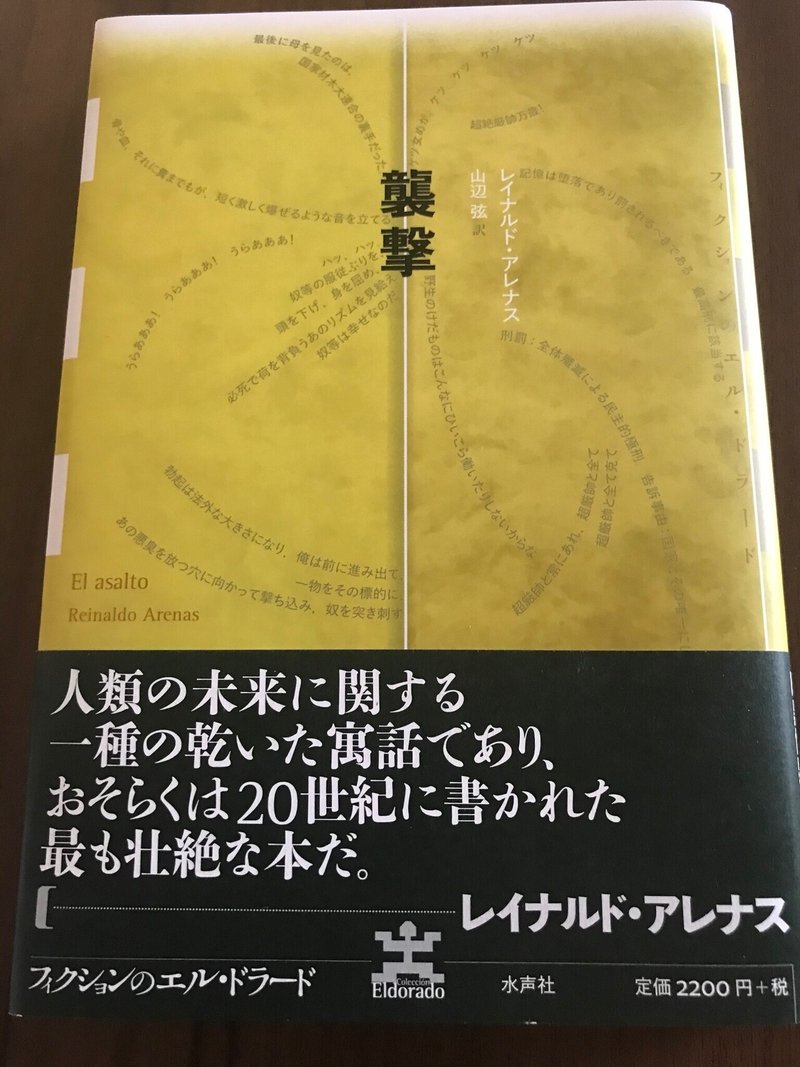

4位 『襲撃』 レイナルド・アレナス

↑大げさな推薦文だと思ったらまさかの本人

『夜明け前のセレスティーノ』『めくるめく世界』と読んできて、いまや好きな作家として私がいちばんに挙げるレイナルド・アレナス。本作『襲撃』は彼が文字通り命がけで生涯をかけて書き上げた〈苦悩五部作〉の最終巻である。セレスティーノが1作目で、真ん中の『真っ白いスカンクどもの館』『海、ふたたび』そして『夏の色』の3冊は残念ながら未邦訳。途中を読まずにいきなり5作目を読むことに抵抗があったが、我慢できずに読んだ。(ストーリーが繋がっているわけではなく登場人物も異なり、それぞれ独立した小説として読める。)

『襲撃』はいわゆるディストピアものなのだが、ディストピア小説が現実の社会の風刺として機能するとすれば、本書はディストピア小説じたいへの風刺として機能するのではないか。それほどにこの小説のディストピア度は突き抜けており、突き抜けすぎてむしろギャグかコメディのようになっている。

ストーリーはいたってシンプルで、〈体制〉側の「俺」がほとばしる憎悪を母に向け、母を殺すために国中を探し回る。その途中で非人間的過ぎるディストピア大喜利の数々の制度・実情が紹介され、「俺」は片手間に衆愚をいたぶり殺しまくる。

本作のラストがまた圧巻で、これが〈苦悩五部作〉全体の最後であることも踏まえるとより痛切に思える描写で結びとなる。圧倒的な感情のエネルギー、ナンセンス、そしてエモと、自分が好きなアレナスが全て詰まっていた。

ちなみにもっとも好きな箇所はラストではなく、高圧的な態度で傍若無人な振る舞いを繰り返す「俺」が謎の女に言い寄られて唯一取り乱す以下のシーンだ。こういう文章に出会うためにわたしは文学を読んでいるといってもいい。

あたしはあなたを見たの、と女は俺に言う、あなたが収容所を監督していた時にね。それで? と俺は言う。あなたもあたしを見たの、と女は言う。何が言いたいんです? と俺は言う。つまり、あたしたちは見つめ合ったのよ、と女は言う。それがどうしたんです? と俺は言う。この強同体では二人の人が見つめ合うなんて滅多にないわ、と女は言う。そうですか? と俺は言う。あなたは敢えてあたしを見つめたのよ……、と女は言う。まあ、と俺は言う。人がぶつかっても見つめ合ったりはしないわ、と女が言う。でもあたしたちは目と目で見つめ合ったの、と女が言う、見つめると同時に見つめ合いながら見つめ合ったのよ……。女はそんな風に話し続ける、俺が見るとしたらその女が見てる俺を見たなら女を見たから俺が女を見ているその時女は俺を見てとか何とか。だからあんたがあたしを見た時あたしはあんたを見たのよ……。

3位 『わたしの物語』 セサル・アイラ

その空間、その幸福感には色がありました。ピンクです。夕焼けのピンクです。大きくて、透明で、遠いピンク。のこのこ現れるなどという愚行をするところが、まるでわたしの人生そのものみたいなピンクでした。

セサル・アイラといえば『文学会議』を読んで「ぶっとんでる小説大賞」に選んだのが2年前。アイラの十八番は、とにかく読者を翻弄し続ける展開に、絶えず横滑りをし続ける文章の畳み掛け。小説を「読むひとを愚弄する選手権」か何かだと勘違いしているんじゃないかと思うほどに彼の作品はぶっ飛んでいる。

そんなアイラのスタンスは本書でも健在、というか本書のほうが『文学会議』よりも更に数段ぶっ飛んでいる。「アイラにしては普通に事が進むな〜」と安心できていたのも最初の数ページだけで、すぐにテクストが意味不明というガーターに落ちた。

アイラの文章はシュルレアリスムでも幻想文学でも不条理小説でもなく、まごうことなき怪文書だ。Aであり、かつAではない。という破綻した論理をそのまま小説に拡張した感じ。書いてる自分でも意味がわからない。でも「わけがわからん……なんだこれ……」と恍惚的につぶやきながら小説を読む瞬間がいちばん楽しいのだ。

2位 『悪い娘の悪戯』 マリオ・バルガス=リョサ

おそらく存命の作家のなかで最も偉大な小説家のひとりであるバルガス=リョサ。ここまで4連続でラテンアメリカ文学を選んでいるくらいにはラテアメ文学好きなので、リョサリョサ先生をいまだに読んでいないことに焦燥感を覚えていた。しかし、文学的評価の高い初期長編『都会と犬ども』『緑の家』『ラ・カテドラルでの対話』『世界終末戦争』あたりにいきなり挑む勇気が出ず、まずはエンタメ的に面白く読みやすいと評判の『悪い娘の悪戯』から入ることにした。

そして、その「面白さ」に衝撃を受けた。

400ページを4日間で一気に読んでしまった。その興奮は、以上の4つの記事に克明に記されている。ほんとうに面白かった。楽しかった。「小説を読む」ということがこんなにも楽しく魅力的なものなんだと思ったのは、もしかしたら小学生の『ダレン・シャン』以来かもしれない。

それほどに本書はエンタメとしての完成度がすさまじい。なにせノーベル文学賞作家が本気で書いたエンタメ小説なのだ。「続きが気になる」という、読書における根源的な歓びを思い出させてくれた。

本作もまた、筋書きはシンプルな純愛小説だ。少年時代、"最高の夏"に謎めいた少女に出会い、一生抜け出せない恋に落ちる。悪い娘(ニーニャ・マラ)は主人公の人生の節目節目に姿を表し、すんでのところで必ず姿を消す。純愛とは要するに執着だ。ニーニャ・マラ一筋の主人公に対して、彼女は主人公に気があるのか無いのか計りかねる。そんなミステリアスなところもまた彼を虜にする要素のひとつであり、彼女によって幸せの絶頂も、悲しみのどん底も味合わされる。

読んでいるあいだ、完全にバルガス=リョサの思い通りに感情をコントロールされていると感じた。「泣かせにきてるな」と察知はするのだが、しかし絶対に抗えずにボロ泣きしてしまう。作者の思い通りにニーニャ・マラを嫌いになり、思い通りにニーニャ・マラに同情し、思い通りに最後までページをめくった。

通俗(エンタメ)小説と(純)文学作品の違いはここにあると思う。「作者はこういう意図で、読者にこう感じてもらいたくてこのシーン/文章を書いているな」というのが読んでいてわかる(わかった気になる)のが通俗小説で、さっぱりわからないままになぜか心を動かされるのが非-エンタメ文学。

この理解でいくと、本作はまさしく一級品の通俗小説だ。リョサは世界一小説がうまいので、難解で骨太な一級の文学も書ける上に、気付いたら読み終えているような純度100%のエンタメ小説も書けてしまう。ほんとうに参った。リョサリョサ先生の凄さを思い知らされたので、これで心置きなく初期長編に挑むことができる。

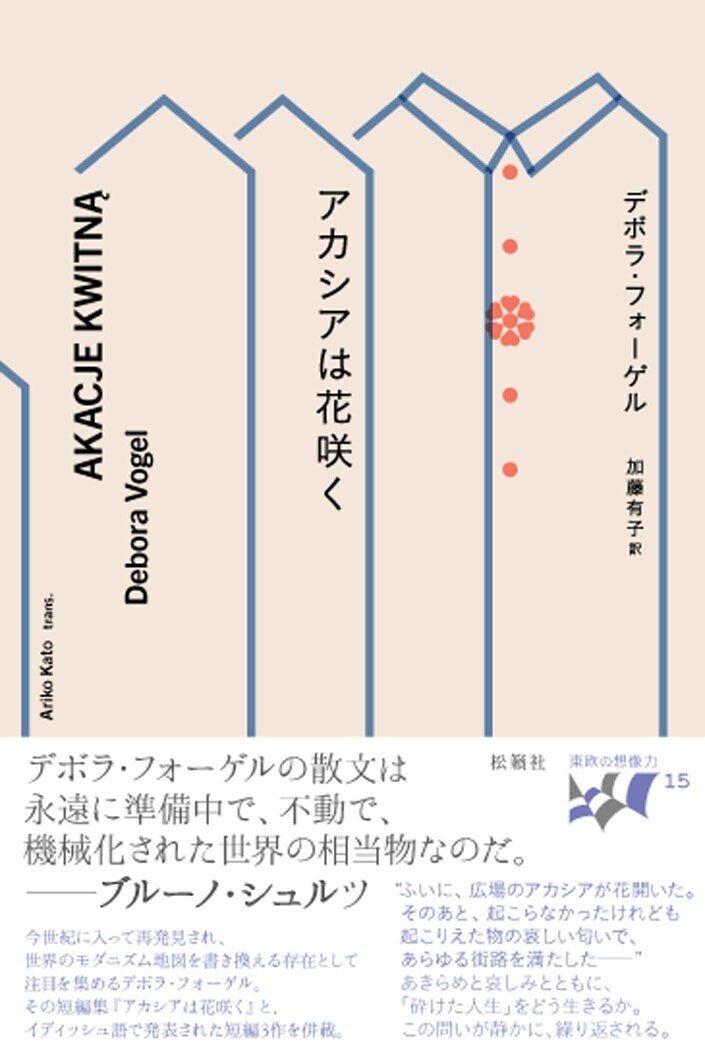

1位 『アカシアは花咲く』 デボラ・フォーゲル

そしてふいに街路に、失われた事柄の巨大な葉っぱが落ち始める。やり直しのきかない人生の案件に遅れてしまったとしても、大丈夫なのだということ、そのあとはもう、初めてのときと同じように起きることはひとつもないということが、まったく疑いえないものになる。

1年と少し前、何もかもが嫌になったわたしは那覇のジュンク堂地下1階の海外文学棚のまえにいた。そもそも小説が読めるような精神状態でもなく、棚に並ぶ書物を呆けたように眺めていたわたしの目に、クリーム色の装丁の本が映った。その本の帯に書いてあった "あきらめと哀しみとともに、「砕けた人生」をどう生きるか" という1文の「砕けた人生」というフレーズに惹かれて衝動的に購入したのがこの本だった。『アカシアは花咲く』という書名も、デボラ・フォーゲルという作家名もまったく知らなかった。

本書を読みはじめたわたしは衝撃を受けた。なにもわからなかったからだ。「ヤバい。意味不明。」当時のメモにはそう記されている。

意味不明で難解さが売りの、前衛的・実験的な小説は腐るほどある。しかし、ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』やベケットの〈小説3部作〉など小説の極北を目指した作品群とも本書は決定的に異なる。まったく意味不明なほどヤバいのに、実験性をまったく狙っていないと感じられるのだ。本書は小説の極北を目指してはいない。ただ、わたしの隣で、やさしくわたしに向かって語りかけてくれる。

それなのに、なにもわからないのだ。

恋しさは人生の諸問題をつくる粘り気のある素材だ。

柔らかであやふやな欲求だらけで粘つく放恣な物質を、人生から、あらゆる製品から排除することが決まった。

替わりにその場所を占めたのは、重さも雰囲気もばらばらの、灰色の凝縮した巨大な雫。そこにはコンクリートの軽くメランコリックな灰色もあれば、機械のように強い鉄の灰色もあった。しなやかな鋼鉄、今あるものしか欲しない風変わりな金属板。最後にガラス、巨大で無色で冷えてしまった涙の不格好な一滴。このように重たい灰色の雫からこそ、物の凝集した板ガラスを引っ張り出すことができる──運命のように固くて決定的だ。(p.76)

どのページも、ずっとこんな調子で小説は続く。わたしには、これが小説なのかまったくわからない。シュルレアリスムの自動筆記とも違うし、小笠原鳥類の現代詩のように、意味と無意味のあわいで表現を追求しているのとも違う。作者はあくまで、淡々と「なにか」を語っているだけなのだ。それなのに、なにが語られているのか読んでも読んでも容量を得ない。

わたしは以前から「小説にとって絶対に欠かせない要素はなにか」という問いに興味があった。物語、そして登場人物。これらは小説に欠かせない要素に思える。では、これらの要素を欠いた小説があったら、それは従来の小説観を根底から覆す、革新的な作品なのではないか?

それ以来、「物語も登場人物も存在しない小説」を探し求めている。

今のところ『アカシアは花咲く』は、わたしの探し求めるそれに最も近い小説である。ストーリー? 存在しない。(存在する、と思うひとは教えてほしい。) 登場人物? 「人間」や「人びと」という集団的なかたちで言及されることはある。しかし、特定の個人は一切でてこない。かろうじて "マネキン" という人型のものは出てくるが、それらも特定はされない。

もちろん、小説である限り本書にも「語り手」は存在する。しかし、この語り手が超越的というか非人称的できわめて異様だ。

このような言い方は差別的かもしれないが、わたしは本書の書き手をまるで宇宙人のようだと思う。われわれ地球人とは世界の見方も感じ方も全く異なる異星人が、ごく平凡なことをごく普通に淡々と喋っているだけ。しかしわれわれ地球人からしてみれば、それは全く異常で異様で異質な、理解不能な語りになってしまう。

もちろんデボラ・フォーゲルはわれわれと同じ地球人で、それなのにこのように思ってしまう文章が存在することがいまだに信じられない。

もしかしたら、このように思うのはわたしだけかもしれない。他の、もっと文学に造詣の深いひとが読めば、本書もまた文学史のなかに穏やかに位置付けられる、少しだけ個性的な作品のひとつに過ぎないのかもしれない。なにもわからないということはなく、ある程度は理解できるのかもしれない。わからないままに、「素敵」とか「美しい」とか思えるのかもしれない。

しかしわたしはそうは思えない。本書のどの1文を読んでも、困惑と畏怖の感慨しか覚えない。「わけわからん……」と恍惚的に呟きながら読む瞬間がいちばん楽しい、と上で書いた。しかし、アイラのそれはまだ、わざとそのようにかき回しているのだろうという意図が汲み取れた(気がした)。デボラ・フォーゲルは違う。わたしは本書を読んでいるあいだ「楽しい」とは全く思えなかった。苦痛だった。意味不明なので、ひたすらに目が滑って仕方がなかった。1ページを読み進めるのに5分ずつくらいかかった。

それでも、わたしは本書に出会って良かったと思う。こんな作品がこの世に存在していることを知ることができて良かったと思う。なにもわからないけど、この本はわたしにとってとても重要な存在であると思う。ここには「すべて」が書かれていると思う。すべてなんて書かれているはずがないけど。

世界から、制御されていない生の動きが姿を消した。それぞれの場所にありうるものはすべてあるのに、何のために物や足を動かすのか? 通りは空のように灰色で黄色い。そのあと再び、空のようにコバルトブルー。人間は待っている。灰色の物は待っている。黄色い太陽がこちらに、あちらにぶら下がる。(p.96)

上で小笠原鳥類を引いたが、現代詩の世界ではこのような散文はありふれているのかもしれない。詩をほとんど読んだことがない自分にとってこの不安は大きく、コンプレックスとなっている。わたしが「ヤバい」と思う小説って、つまるところ「現代詩っぽい小説」に過ぎないのではないか? 現代詩側の人間からすれば独創性の欠片もない陳腐な代物に映るのではないか? こうした不安を取り除くには、詩を読むしかない。読んだうえで、それでも本作がわたしにとって価値のあるものであり続けるかどうかはわからない。このような暫定的な価値だとしても、少なくともいまは、2020年に読んだ本のベストとして本書を置くことに躊躇いはない。

国内小説についてはほとんど読んでいないので取り上げなかったが、強いて挙げるならSFマガジンに掲載された大滝瓶太「花ざかりの方程式」が特に好きだった。

なお、さんざん記事を貼ってきて覆すようだが、ライブドアブログがいくらなんでも使いにくすぎるので、また別のブログサービスに移ることを考えている。はてなブログとか。

【追記】

↓ライブドアブログからはてなブログへ移転しました↓

はてなブログ、noteともどもよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?