エヴァンゲリオンをやっと観た / 宇多田ヒカル「One Last Kiss」PVについて

近いうちに完結するらしいし、オタクの教養として流石にそろそろ見ておくか〜〜となったのが昨年の6月。

信頼できるオタクの友人に「エヴァどれから観たらいい?」と尋ねたところ「俺が好きなのはTV版と旧劇。そこまで観たら新劇は正直観なくてもいい」的なことを言われたので、それにしたがってネトフリ加入してまずTV版を観始めました。

『新世紀エヴァンゲリオン』(TVシリーズ)1995-96

以下は1話を観たときのDiscordへの書き込み。

2020/6/19

エヴァ1話観た。「これよくパロディでみるやつだ!」が既に多すぎる。てかゲンドウさんってパパなんかい!OPの風格がありすぎる

いわゆるミリしら状態で観始めたので、ネットのあちこちで常識となっているキャラや用語や名言がエヴァだとは知らなかった案件がどんどん発掘されることといったらありゃしない。「ATフィールド」はガンダムだと思っていたし、「笑えばいいと思うよ」も2話で「これエヴァだったんかーーーいwww」ってなりました。

逆にいえば、楽しめる要素が基本的にこうした「ネタ元の発見」くらいしかなく、なかなか話数が進みませんでした。Discordの記録によると、8月上旬になんとか21話まで観終え、そこで力尽きて数ヶ月空けることになります。21話まで観て止まっている旨を知人に話すと「そこからが本番なのに!!!」と散々言われたものの、マジで観る気が起きなかった。

そもそもわたしのアニメの好みは岡田麿里脚本の「あの花」「凪あす」「空青」などに代表される青春群像劇であって、巨大ロボットモノや壮大な設定のSFモノは苦手とする2大ジャンルです。「ダリフラ」も「SSSS.グリッドマン」もロボ戦闘シーンは興味がなく、等身大の人間関係の痴話だけを楽しみに観ていました。

そのため、難解でそれっぽい科学専門用語が飛び交い、物々しい施設から出動するエヴァと毎話都合よくやってくる使徒との戦闘はわりと上の空で視聴していました。

TV版の前半の印象は「戦隊モノっぽいな」でした。たいてい1話ごとにバリエーション豊かな使徒がやってきて、それに対処する過程でキャラ・世界観・設定の紹介を自然な形でおこない、人間関係を進展させる。視聴前のイメージとして「エヴァ=難解」という等式があったので、「こんなに子供向けというか、エンタメ全振りでいいんだ……」と驚いたのを覚えています。

あと「主人公のシンジくんが『逃げちゃだめだ逃げちゃだめだ』と連呼しながらなかなかエヴァに乗らない」らしいことは事前に聞いていたので、てっきりまどマギのように最終話手前まではいっさい主人公は戦わないと想定しており、1話であっさり搭乗したのには驚きました。「いや全然うじうじしてないじゃんこの主人公!よく頑張ってるよ!」と。

キャラではアスカが好きでした。知人いわく「TV版リアタイ勢は圧倒的にレイ派が多く、最近履修したオタクはアスカを好きになりがち」ということでわたしは当てはまっています。なんでしょう、今どき逆に新鮮なほどド直球のツンデレというか、勝ち気で主人公に高圧的で、だからこそ一度挫折すると徹底的に沈む人間……性癖です。普段うるさいけど積極的に他者とつるむのではなく、むしろ他者とは一線を引いて孤独を好む感じがいいですね。

ミサトさん・リツコさん・加持さんの同期3人組も好きです。とにかく甘ったれた痴話が大好きなので、21話のベッドシーンは最高でした。

というか、前述のとおりロボットバトル要素が好きではないので、基本的に日常パート──学校・自宅・レイのマンション・飲み屋など──の比率が多ければ多いほどその話は楽しめて、少なければ20分間退屈でした。世界の危機とかゼーレやらアダムやらセカンドインパクトの秘密やらは正直どうでもいい。

それから、エモい風景オタクなので日常パートでは凝った構図の背景がたまに挟まれるとテンションが上がりました。そもそも「夏が終わらない荒廃しかけの世界」という設定は王道のエモで超好みです。1話冒頭が典型的ですが、セミが鳴きコンクリートに日が照りつけている市街地や田舎の風景はそれだけで常時加点されます。ほんとうはこの世界観で日常青春群像モノをやってくれるのが個人的にはもっとも嬉しいのですが、残念ながら本作はそちらの方向には行きませんでした。

TVシリーズ後半では次第にシンジの情緒が悪化し、彼の内面世界での自問自答に多くの割合が占められるようになります。精神分析的な自己との対話、若者の葛藤と実存──みたいな描写それ自体はべつに好きでも嫌いでもないのですが、内面世界としてよく登場する電車のシートに向かい合って座るのを横から撮る構図は良かったです。必死に対話している内容は話半分で聞いていて、単純に画がいいな〜と思いながら観てました。列車ってなんでこう、サブカルと相性が良いのでしょうかね。

8月に21話で止まっていましたが、2020年の大晦日に突如観る気になり、残り5話を観ながら年を越しました。ラスト2話くらいは精神世界からメタフィクションっぽい演出も多用され、なんだこれ状態のままTV版を観終えました。あそこまで物語を解体して放り投げて終わるTVアニメは他に観たことがなかったので凄いな〜とは思いました。面白さはわかりませんが。

忘れちゃいけない、主題歌OP「残酷な天使のテーゼ」はあらためて本家として毎話聞くといかに名曲かが分かります。とんでもない曲。

ちゃんと聞くとリズム隊がAメロからわりとご機嫌だったりとか、Bメロのシンセ?っぽいメロディ良いなとか、サビのギターとドラム良いなとか色々気付きました。アニメーションとしては2回目のサビのキメ(デデンッ)でドでかく表示される「監督 庵野秀明」の音ハメが大好きです。主張が強くて笑っちゃう。

『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(旧劇)1997

そして数日前に「旧劇」と呼ばれる「Air/まごころを、君に」を観ました。DEATHなんちゃらとかシト新生とかあるらしいですが観ていません。これだけでいいと言われたので。

こちらはTV版ラストよりも更に前衛的でよくわからなかった印象です。映画館の観客をうつす実写パートとか「うわ〜〜こういうのやっちゃうんだ〜〜」と思いました。発想としてはあっても、それを実際に大規模公開映画でやる胆力は凄いと思います。どういう意味合いがあるのかはわからないし興味もありません。

YouTubeのコメント欄などを観て驚いたのは、旧劇が「みんなのトラウマ」として扱われているらしいことについて。個人的にはグロいとかエグいとかトラウマとかは一切感じず、前衛的だな〜と若干引いていただけでした。アスカの乗る2号機のシーンとかなんですかね? NERVの職員がバンバン殺されていくのには最初マジかと思いましたが、本作はそういうトーンで進むと了解してからは「ネームドキャラだけ生き残るとか萎えるからやめてくれ〜〜ちゃんと死んでくれ〜〜」と祈りながら視聴していたので、希望が叶ってよかったです。(よくはない)

あと、たしか病床に伏すアスカをオカズにしてシンジが自慰するシーンがあったと思うのですが、アニメ内の射精シーン好きとしては嬉しくなりました。その後アスカに非難されるくだりまで完璧でした。

ロボットやSFなど、基本的に大きいものが出てくると話に入り込めなくなり萎える傾向にあるため、なんやかんやして巨大綾波レイみたいなのが出現するあたりとかは「あ〜はいはいそういうやつねnot for me」と完全に興味を無くしていました。

『エヴァンゲリオン新劇場版』

先達オタクたちに「旧劇みたけどよくわからんかった」と報告したところ「旧劇でピンとこないなら新劇はなおさら観る意味ないのでは」とアドバイスを頂きましたが、先日映画館でみた「シン・エヴァンゲリオン」の予告PV(の宇多田ヒカルの主題歌)が他の下品な予告とは一線を画しておりめちゃくちゃ惹き込まれたので、「宇多田ヒカルの新曲を映画館で聴きたい」というモチベーションを主として「新劇」3作をアマプラで観ました。

『序』 2007

話はTV版の最初の方のリメイクなので特に感想はありません。

ただ作画がめちゃくちゃ良くなっているのは感動しました。前述の通りエモい背景美術オタクなので、背景は精緻であればあるほどいい。

こういう画をずっと眺めていたい

本作のクライマックスとなるヤシマ作戦の準備段階では、停電のアナウンスが流れる全国各地の風景が映し出されてめっちゃテンション上がりました。こころなしかTV版よりもそこらへんのシーンが充実していたような気がする。エヴァはセカイ系の嚆矢ともされるため、作中で描かれる舞台が基本的に第3新東京市に偏っていて、地理的なスケールの広がりというか、他の地方はどうなってるの!?というモヤモヤがあったので、ヤシマ作戦ではそれをキレイに払拭してくれて良かったです。

あと主題歌の「Beautiful world」は最高。小学生で宇多田ヒカル全盛期の世代なのでこの曲も聞いたことはありましたがエヴァの曲だったんですね。

エヴァ新劇の曲としてあらためて聴くと、これもとんでもない名曲だと今更思いました。サビのメロディとかどうやったら思いつくんだ。後ろのピアノの音めっちゃ好き。Bメロも天才。

『破』(2009)

序に出てこなかったアスカが綺麗な作画でみれて嬉しかったです。本作は日常青春パートが多めというか、シンジ・レイ・アスカの三角関係モノっぽさがやや強めなのも良かった。ただ、終盤にかけてのレイはTV-旧劇と比べると「普通の子」過ぎるというか、無表情で得体のしれないレイの魅力が損なわれていたかなぁと思いました。「感情を知らないヒロインが主人公との交流によって感情を知ってゆく」展開には王道の良さがありますが、レイでこれをやってしまうのは台無し感がある。

あと新キャラのマリも楽しみにしていたのですが、イマイチ見せ場にかけるというか、戦闘面での見せ場があってもわたしは戦闘シーンを上の空で視聴しているのでもっとシンジとの人間的な交流において見せ場がほしかったです。

それから、シンジの愛用する携帯音楽プレーヤー(S-DAT)が新劇ではかなりフィーチャーされるんだなぁと思った。TV版-旧劇ではそんなに重要アイテム感はなかったような。旧劇ではミサトさんの十字のネックレスが重要アイテムだったけど。

主題歌は「Beautiful World」のアコースティックアレンジver. で、原曲のほうが好みだったのでやや残念でした。

『Q』(2012)

ついさっき観終わったやつ。問題作だとか酷評の嵐だったとか聞いていたのでそれなりに身構えて観始めました。たしかに意味不明ではありました。しかし、てっきりTV版ラストや旧劇のように前衛的な精神世界やメタフィクション演出のオンパレードだと思っていたので、単に話が序から14年後で急展開すぎるのと説明不足なだけじゃーん、とやや肩透かしをくらいました。

序・破では一瞬しか出番がなかったカオルくんとのピアノ連弾のシーンは良かったです。ただ、サードインパクトで世界がかなり終わってしまっているため、自分がエヴァで最も楽しみにしている美しい市街地や田園の風景描写が皆無だったのがキツかったです。(シン・エヴァもこの続きなら楽しめない可能性が高い……)

出来が悪いというわけではなく(作画レベルはシリーズ最高でしょう)、全体的に繋ぎ・溜め回という印象でした。これで完結だったら非難轟々なのも納得ですが、明らかに次作の存在を前提としているので、これ単体では評価が出来ないというか、酷評するまでには至らないと感じます。まぁ「破」から2年間待って映画館で観たら文句を言いたくなるのはわかりますが。

主題歌「桜流し」も「Beautiful World」に比べたら微妙でした。溜め回であることも踏まえ、前曲とは明らかに曲調を変えてしっとり系で来たという方針は理解できますが。

というわけで、エヴァのTV版・旧劇・新劇を一通り観ました。どれがいちばん好きかと言われると困ります。なにしろ全体的にハマらなかったので……

旧劇まで観たとき、なんでこんな前衛的な作品が日本を代表するアニメのポジションを獲得してるんだ、当時のオタク界狂ってるだろ。lainやフリクリのようなカルトアニメとして持て囃されるのならわかるが……などと思っていましたが、新劇まで観てなんとなくエヴァのどこが熱狂的に受容されているのか腑に落ちました。(さんざん語られ尽くしているでしょうけど……)

ロボットバトルものとしての魅力だけではここまで評価されていないことは明らかです。やはりメインはキャラクターの魅力だと思います。未だにグッズ展開されていることからも分かるように、メインキャラは少ないながら皆デザイン的にも性格的にもキャッチーで「〇〇はこういう人」という輪郭がはっきりしています。ストーリーも、TV版前半に象徴されるようなエンタメ的でポップな部分と、終盤に象徴される前衛的でアーティスティックな部分のバランスが良く、キャラ人気につながったのだろうと推察されます。

また、より雰囲気的なレベルでの魅力も重要です。「夏」や「夕暮れの電車」や「世界の終わり」など、オタクの精神性の根底にある""癖""をくすぐってくる。前述したセカイ系のプロトタイプとしてのローカルな舞台描写もこの雰囲気の醸成には一役買っていると思います。

以上は結局のところ客観的な洞察ではなく、わたしの主観でエヴァのどこが気に入ったかを分析したに過ぎないのですが……。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版 𝄇』 2021?

絶賛公開延期中のシン・エヴァンゲリオンですが、主題歌 宇多田ヒカル「one last kiss」が↑の予告動画で流れている1番だけでもすでに名曲過ぎる。永遠にリピートしてます。

主題歌「One Last Kiss」──曲の好きな点

この曲調って何てジャンルなんですかね? エレクトロハウス?……サビは若干トロピカルハウスっぽい感じもする。wowakaさんの「アンノウン・マザーグース」を連想します。

ビート感もたまりませんが、更にイントロやサビ(ドロップ)で添えられる儚げなピアノも最高です。この辺りの雰囲気からはWORLD ORDERの曲……特に「LAST DANCE」を連想してしまいます。

他に「One Last Kiss」っぽい曲があればぜひ知りたいです。

もう少し具体的に曲のここすきポイントを挙げます。

たっぷり8小節強イントロで惹きつけ、素早く息を吸い込んでの歌い出しがこちら

初めてのルーブルは なんてことはなかったわ

私だけのモナリザ もうとっくに出会ってたから

つよい(確信)

いや、この詞のどこがどう具体的につよいのか述べられませんが、「この角度で来るのか〜」という驚きと納得感が共に得られるんですよね。しかも詞として独立しているのではなく、音数が少なく静謐な感じの曲調ともドンピシャに合っている。

またAメロは後半も含めて、1フレーズごとに全て「a」で脚韻を踏んでいます。

はじめてのルーブルは

なんてことはなかった / わ

わたしだけのモナリザ もう

とっくに出会ってたか / ら

はじめてあなたをみた

あの日動き出したはぐる / ま

止められない喪失 / のよ / か(ん)

スラッシュを入れてあるところは一呼吸間を置いているところです。

小節の3音目で踏むのを基本として、ひとつどころか「た/わ」「か/ら」のように、3音目&4音目の両方連続して「a」音で踏む箇所も複数あり、全体的にa音で統一されています。最後のフレーズだけ1小節を大きく逸脱しており、「止められない喪失」で1小節を使い切り脚韻を抜いたと思いきや、付け足される「の予感」できっちり踏むという高等テクニック。しかも、実はその1フレーズ前の「あの日動き出した歯車」を「はぐる・ま」と微妙に遅らせているのが次の大きな逸脱(遅延)の伏線となっています。"止められない逸脱 の予感" です。

脚韻だけでなく、頭韻も「はじめて」「なんて」「わたし」「はじめて」「あの日」とa音で整調されていて、途中の「とっくに」「止められない」の「と」音がアクセントになっています。

さらに、ここからビートを刻み始めるBメロへの繋ぎが天才的

止められない喪失の予感

もいっぱいあるけど

もひとつ増やしましょう

Can you give me one last kiss?

忘れたくないこと

韻ではなく、詞の意味的な繋がりです。

「止められない喪失の予感もいっぱいあるけど、もひとつ増やしましょう」

と、Aメロ-Bメロにひとつの文がまたがっています。

※「もういっぱいあるけど」だとしたら「喪失の予感」で体言止めしていて繋がっていない可能性もありますが、とりあえずここでは上の解釈でいきます。

このように、A-Bメロや、Bメロ-サビに1文がまたがって続く歌詞がどれほど珍しいかはよくわかりませんが、別の例をパッとは思いつきません。

このA→Bメロの繋ぎに魅力を感じるのは、詞の意味では1文で連続的なのに、曲としてはビートの有無(ならぬ"無→有")でくっきり不連続に分かれているためだと思います。耳で聞いた感じだと断絶しているのに、よくよく歌詞を追ってみると繋がっているという驚きがある。

また、発音が「よ かーーん……/……もーーーー」と、「予感」を伸ばしてフェードアウトしていき、「も」を伸ばしながらフェードインすることによって無理のない範囲での連続性/断絶性の共存に貢献していると感じます。なぜなら、フェードアウト/インは滑らかにパート間を繋ぐ技法でありながら、あいだで一度完全に0(無音)になるため確かな断絶をも保証するからです。

あと単純に「止められない喪失の予感もいっぱいあるけど、もひとつ増やしましょう」って詞すごくない!?!?(正式には「もうひとつ」だろうが)

「止める」「ない」「喪失」「いっぱいある」と、存在/不在に関わる単語を散りばめたのちに「予感」を「もひとつ増やしましょう」ですよ!? 「喪失の予感」ということはまだ喪失されてはいないわけで、それなのに「予感」をさらに1つ足す、という……「存在/不在」の軸に、「潜在的な存在/潜在的な不在」ともいうべき時間的な展望が加わるのです。

それからもちろん、本曲が長年続いてきたエヴァシリーズの続編であり最終章であることも、この詞の受容には効いてくるでしょう。

あー……いや、こんなごちゃごちゃした分析以前に「なんかすごい」と感じるのですが。

あと今気づいたけど「もひとつ増やしましょう」と「忘れたくないこと」の最後、「oo」で脚韻を踏んでドロップの「oh, oh..」へのお膳立てをしているんですね。

で、サビ(ドロップ)ですが、普通に4つ打ちで「ドッドッ」とビートが鳴っているのに加えて、2小節目の最後で細かく「ポポポポ」と16分音符の音が入るのがめちゃくちゃ好きです。ここ音ハメポイント

「One Last Kiss」──本予告PVの好きな点

では最後に、One Last Kissが流れる本予告PV(もはやMV)がいかに素晴らしいか、自分なりに思ったところを羅列していきます。

※この「本予告」は上で貼った「本予告・改」より意図的に音質が落としてありますが、動画は一緒です。

そもそもこのnoteを書こうと思ったのは「このPV、めっちゃ良く出来てる!これは語りたい!」という想いからでした。エヴァの感想や曲の感想は二の次です。

わたしはダンスが好きで、あらゆるMVはダンスとして鑑賞できると思っています。(↑のnote参照)

以下では、この本予告PVが「One Last Kiss」という音楽にあわせていかに良く踊っているかをわたしの感じた範囲内で語りたいと思います。

イントロ

東宝・東映・カラーといった配給・制作会社のロゴが表示され、映倫ロゴのあとに

という曲名/アーティスト名が映し出されます。「エヴァ」という作品名より先に曲名が出ている時点で、本動画は作品を宣伝するための音楽(PV)というよりも、音楽をより魅力的に聴かせるための映像(MV)=ダンスとしての側面が強いことがわかります。

ここまでは無音で、

と作品名がドでかく映されるのと同時に曲のイントロが鳴り始めます。作品フォントはこのようにはじめぼやけており、次第に奥のほうへ縮小しながらピントが合っていきます。「ピントが合う」というのはひとつの鑑賞行為です。つまり、ここで予告を観るわたしたちが予告に集中する(=ピントを合わせる)きっかけを作っています。また、曲のイントロも静かな電子音から入り、次第に後ろの環境音?のボリュームが「ツマミを回すように」大きくなっていきます。音量のツマミ=映像のピントという、視覚と聴覚を「回す/絞る」動作モチーフを介してつなげており、これによって鑑賞者たるわたしたちは映像のみならず音楽にも「ピントが合う」のです。

Aメロ前半(4小節)

イントロが8小節(最後の溜めを含めると約9小節)続き、盛り上がりからブレイク(無音)して「初めてのルーブルは〜」と始まりますが、映像では1小節(4拍)ごとに風景カットが切り替わって映し出されます。前述の通り、本曲のAメロは1小節=1フレーズごとに「a」音で脚韻と頭韻を踏んでおり、またボーカルパート以前にイントロから鳴り続ける電子音のリズムで小節の区切りを明示しています。小節の1拍目でもっとも大きく鳴る音にあわせて美しい映像が切り替わるのです。

1小節目

2小節目

3小節目

こうして4拍=1小節ずつ、計3カットが映されるわけです。偉そうに書いていますが、こんなことは誰が見ても分かる当たり前のことです。でも、その当たり前こそがMV=ダンスには大事なんです。

上手いダンスとは、独創的で難しい動きをすることではありません。"音楽に合っている"ことがいちばん重要です。そして、音楽のもっとも基本的な単位である「拍」あるいは「小節」にあわせて踊るのがいちばん基本です。ダンスが苦手というひとでも、一定のリズムで手拍子したり足でリズムをとることくらいは出来るでしょう。それはもう立派なダンスです。

応用は基礎のうえに成り立っているのであり、またMV(ダンス)という時間芸術の受容においては、始まりの映像(動作)のあとに次の動作があり、また次の動作が……という形で鑑賞者の脳内に時間的に累積していきます。つまり、「基礎→応用」という流れを「最初→そのあと」という時間の流れに対応付けて形作るのがもっとも理にかなったやり方なのです。

ごちゃごちゃ言ってますが、要は「簡単な動きから始めて、次第に凝った動きを入れていくのがいいよね」ということがダンスにもMVにも言えて、このMVではまさにそれに当てはまっている、ということです。(これはエヴァTV版の「序盤はわかり易いエンタメで、終盤は前衛的な内容」という遷移にも当てはまるかもしれません)

また、カットの切り替わるタイミングだけでなく、カット内の動きもMVをダンスとして捉えるうえでは大切です。いちばん最初の暗い画のなかに赤い手っぽいのが映っているカットはほとんど動きがない静止画です。2小節目の水面のカットは水面が若干揺れるという動きが入っています。3小節目の鉄塔のカットは鉄塔と後ろの天体(これ地球?月?)が大きく回転しています。つまり、この3カットのなかでも「静止から運動へ」という「簡単から複雑へ」のいち類形が反映されているのです。

更にいえば、対象物のスケールのメリハリも評価ポイントです。最初の赤暗いカットは正直何が映っているのかよくわかりませんが、おそらくかなり巨大なモノを映しています。それが、次のカットでは水面を近くから撮るというスケールの縮小をみせており、また次のカットで夜空に浮かぶ天体と鉄塔という巨大スケールに戻ります。徐々にスケールがおおきくなっていくカット連鎖もいいのですが、ここでは大小スケールを反復させることで映像にメリハリをつけ、鑑賞者を映像に惹き込ませています。

それから、画の色合いや彩度・明度の変化も重要です。先ほど1カット目は何が映っているのかわからないと書きましたが、2カット目は対照的に画面が明るく、わかり易く美しい水面です。そして3カット目は暗めの画に戻りつつも、美麗さはそのまま保たれています。

このように、3カットだけでもめちゃくちゃ語れることはあります。そろそろ次に進みましょう。

最初の3カットは「1小節(4拍)=1カット」という単純な踊りでしたが、次の第4小節では「ピアノ→電柱→リボン」という3つのカットが「1拍→1拍→2拍」という配分で一気に挟まれます。

つまり、ここまでの最初の3カットも合わせれば、計6カットのそれぞれが占める拍は

4拍 → 4拍 → 4拍 → 1拍 → 1拍 → 2拍

となっています。こうしてカットの切り替わりが速くなっていくのは「簡単から複雑へ」の典型例です。最後は1拍から2拍へとまたスローダウンしていますが、これは4小節の最後なのでふんわりめに着地したほうが見栄えがいいことからの要請だと思います。じっさいに自分が踊るときも、こうした動作の切り替えタイミングの調整は半ば無意識にやっています。なので、このMVを観るとすごく「しっくりくる」んですよね。自分が踊っているときと同じような気持ちよさが得られる。

カットごとの内部の動きも見ていきましょう。

このカットではピアノ自体は静止しており、画面全体としては静止画に近いです。これは1つ前の鉄塔カットに大きな動きが入っていたことを踏まえての揺り戻しです。しかし、よく見ると本カットには雨が降っており、「雨滴の落下」という微小な動作によって、ここまで積み上げてきた「静止から運動へ」のダイナミズムを殺さずに担保しているのです。

スケール面でも鉄塔→ピアノと、メリハリが効いているし、色合い面でも暗所(夜)→明所(明るく映える白鍵)というメリハリが効いています。

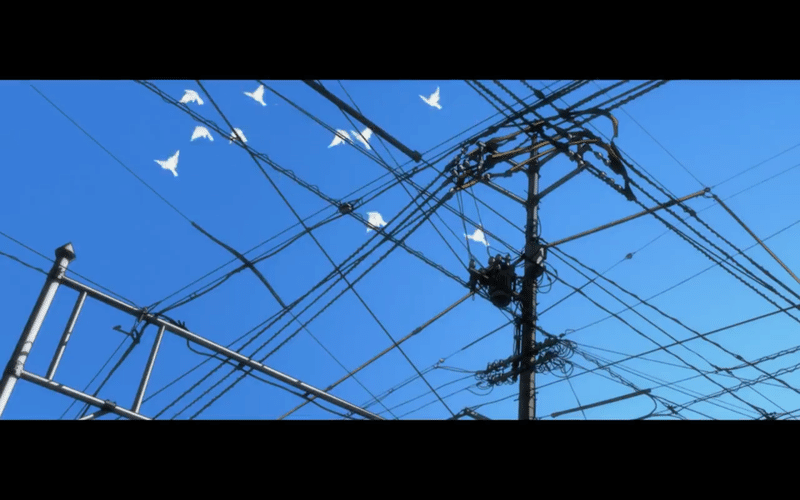

次がこの青空バックに電柱から白い鳥たちが飛び立つカット。こういう画が癖すぎるので、noteのサムネイルにもしました。これって1話(&序)冒頭の受話器を置いたシンジがアスファルトの向こうにレイを初めて見た次のカットに似ていますよね。(序のカットそのものかもしれない)

前のピアノのカットが黒と白だったのに対して、こちらは抜けるように美しい空の青一色。それに電柱の黒・灰色と鳥の白がアクセントになっています。

「鳥が飛び立つ」というそこそこ派手な動きが含まれており、雨滴と鳥は「小さいものがたくさん動く」点では共通していながらも、雨滴より鳥のほうが明らかに派手です。また、動きの方向にも注目すべきです。雨滴は「(画面外の)上から下へ」ですが、この鳥は「(画面内の)中央から左へ」であり、タテとヨコ、それから対象物の始点が画面外と画面内という風にキレイにメリハリがついています。

またカメラの仰角・俯角も大切です。ピアノのカットは間近から鍵盤をやや見下ろす構図ですが、電柱のカットは対照的に「仰ぎ見て」います。観察する対象との距離感(スケール)のみならず、角度までもがカット間のコントラストに貢献しているわけです。

「作った人そこまで考えてないと思うよ」と言われるかもしれませんが(藁人形論法)、わたしはこの言葉が大嫌いです。わたしがいまやっているのは製作者の意図を当てるゲームではなく、わたしにとっていかにこの作品が(ダンスとして)魅力的かを掘り下げるゲームだからです。作者が考えていようがいまいが、そんなことは一切関係ありません。たかが「作者が考えていなかった」程度で価値が失われる行為にはわたしはハナから価値を見出していません。(逆にもし「本当に作者が意図して作っていたと明らかになった」としてもこのnoteの価値は微塵も上がりません。)たとえこの映像作品がAIによって制作されていたとしても、わたしはまったく同じように本作に魅了され、本作の魅力をなんとか分析しようと語るでしょう。(これは映像に限らず小説や歌詞の解釈についても同様です)

閑話休題。

次の2拍を占めるこのカットで初めて、画面上に明確に人間(キャラクター)が映し出されます。これまでのカットでは風景(水面・鉄塔)や動物(鳥)の動きをある種の比喩表現として「動作」と呼んでいましたが、ここで実際的な意味での動作が持ち込まれました。「リボンを結ぶ」という動作です。

動きの方向性としては、1つ前の鳥の動きから「ヨコ」の方向性は引き継がれており、しかし「中央から左へ」だったのが「中央から左右へ」となっています。

「リボンを結ぶ」という動作は非常に興味深い。「左右へ」ではあるんですが、動作として開けているのではなく閉まっているんですよね。鳥が画面の左側に飛び立つようなopenな動作ではなく、キュッと文字通り「結ぶ」closedな動作(英語にしただけ)。つまり動きの終点が画面内に明確に存在し、ゆるやかな広がりを目指しているのではなく、固定・凝固を志向している。

このカットがAメロ前半4小節の「着地」にあたると書きましたが、まさにこのリボンを結ぶ動作によってここまでのAメロ前半が「締まる」。動きを伴いながら固定へと向かうという意味で、「リボンを結ぶ」という動作をここで画面内に持ち込んだのは素晴らしい選択であるとつくづく思います。

また、このカットで忘れてはならないのは、リボンを1人で結んでいるのではなく、カメラ視点の「こちら側」にいるキャラクターが「あちら側」にいるキャラクターのリボンを結んであげている、という点でしょう。2人のあいだのやり取りとして「リボンを結ぶ」という行為があるわけです。シンジがレイまたはアスカのリボンを結んでいるのかな?と何となく想像しますが、誰であるかはここではさほど重要ではありません。

これまでの風景カットでは視点となるカメラは非人称的で、「誰がこの画を観察しているのか」はあまり意識されないような画作りになっていました。例えば先ほどのピアノのカットは鍵盤の間近から覗き込むような視点でしたが、あのカットを一瞬だけ見て「誰かがピアノの鍵盤を至近距離から見つめている!」と思うひとはあまりいないでしょう。

しかしこのカットはリボンを結んであげている人物の視点とこのカットの視点がほぼ一致しています。一瞬見ただけでも、わたしたちはリボンを結ぶ動作主に感情移入ならぬ「視点移入」をして、自分がリボンを結んでいるような気さえ少し覚えることでしょう。

「簡単から複雑へ」とか「静止から運動へ」という標語でここまでの映像を語ってきましたが、ここからは新たに「客観から主観へ」という観点も導入したほうがいいかもしれません。非人称的に風景を淡々と移すのではなく、「誰がこの画を撮って(見て)いるのか」というメタ的な視点の存在感が増すことで、曲の盛り上がりにともなってダンスもダイナミックになってゆくのです。

Aメロ後半(4小節)

4小節の映像を語るだけでめちゃくちゃ長文になってしまった。何度も言うようにわたしはキャラがなるべく映っていない風景のカットのほうが好きなので、Aメロ前半が本PVでいちばん好きです。キャラやロボが移り始めるここからのパートはさっきまでよりもずっと簡潔に語りたいと思います。

「初めてあなたを見た」から始まるAメロ後半の4小節(16拍)のカット割は以下のようになっています。

4拍 → 4拍 → 8拍

計3カットで構成されており、計6カットが同じ4小節に詰まっていた前半よりも1カットごとをじっくりと魅せています。とは言っても、4拍→4拍という入りは前半もまったく同じで、3, 4小節の使い方が大きく異なっているわけですね。(前半は4→1→1→2拍だったのに対して後半は1カットで8拍を使っている)

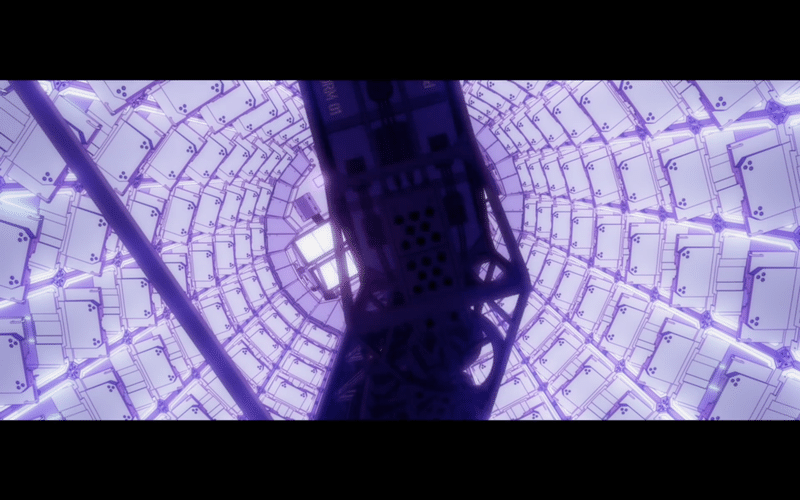

最初の4拍がこのカット。本曲のAメロは最初のポーンという電子音がいちばん大きく鳴ることにより小節のメリハリをつけている的なことを上述しましたが、このカットではそのポーンという音にあわせてミサトとリツコの乗る台が上昇していきます。典型的な音ハメです。上昇といってもカメラはそれを下から撮っているので、画面としては奥へ後退しています。この「奥への後退」が、ポーンという電子音が次第に小さく消えていく音響と完璧にマッチしています。典型的ながら非常に完成度の高い音ハメです。

次の4拍のカットで、2人の乗る昇降台をヨコからやや俯瞰気味に撮る視点に変わります。前カットはこのタテ穴の内壁に相対的にカメラが固定され、台が動いていましたが、本カットでは逆に台にカメラが固定され、内壁が上へと動いています。……ん?今気づいたんですが、前カットは台が上がっているのに本カットでは下がっている?地続きのカットではないというか、前カットの台の表側には2人は乗っていないのでしょうか。よくわからん。

とにかく、本カットで初めて明確にキャラクターの顔が移ります。すぐ前に「初めてあなたを見た」と歌っていることから軽い歌詞ハメともとれますが、まぁそこまでしなくてもいいでしょう。

そして次の8拍を占めるカットでは、無重力空間的なところでマリとアスカが遊泳している様が映し出されます。ここで重要なのは、最初2人はカメラに近づく形で寄ってくる点です。8拍前の台がカメラから遠ざかるカットと対称的です。更にいえば、前カットでは昇降台というゴツい機械にミサト,リツコの2人が「乗って」おり、重力が働く空間において足場として機械に完全に依存していたわけですが、本カットではマリ,アスカの2人が機械を置き去りにして自由に動いている、という点にも映像に没入した際の気持ちよさがあります。(そもそも2人ずつのカット繋ぎでもあります)

そして本カットはこちらに寄ってくるだけでなく、8拍の最後にアスカがUターンして向こう側へと遠ざかる動きをも見せます。(ここのアスカの動きは音にはハマっていない)

つまり、前のカットとの「遠ざかる→寄ってくる」という対比だけでなく、1つのカット内で8拍をたっぷり使って「寄ってくる→遠ざかる」を映しているわけです。ちなみに「遠ざかる」という動きが最初に出てきたのはイントロの「シン・エヴァンゲリオン劇場版」という文字がでっかく映ったカットなので、そこからの繋がりもあります。

Bメロ(8小節)

電子音でリズムを刻んでいたAメロに対して、Bメロでは重低音のビートが本格的に入ってきます。サビに向けて盛り上がってゆくパートです。そうした曲の流れを反映して、映像は計13カットに渡ってざまざまなキャラクターの顔や仕草を映してゆきます。

Bメロ最初のカット。ここで満を持して主人公の登場。凛々しくこちらを向いた画作りによって、映像の盛り上がりを予感させます。

いちいちカットのスクショを貼っているときりがないため省略しますが、Bメロのカット割りの特徴は「音ハメをしない」点です。せっかくビートが入ってきてハメ放題なのにもったいない!という意見もあるでしょうが、ここがダンスとして大事なところです。つまり「ずっと同じリズムで音ハメしていると見栄えが良くない」という黄金律があるのです。ダンスを鑑賞するなかで、われわれ鑑賞者も音楽を効いているわけですから、次にどんなリズム・ビートが続くかは無意識に誰でも予想が出来ます。そして、予想が当たりすぎるとつまらないのです。

音楽の本質は「差異と反復」です。そして音楽にあわせることが何より重要なダンスにおいてもそれは同じです。最初からめちゃくちゃな動きではダンスに入り込めないが、ずっと同じリズムで動いていても飽きてしまう。ダンサーは常に、こうした葛藤のなかで個々のクリエイティビティを発揮しています。

このMVでは、Aメロで拍にキッチリ合ったカット割りを8小節続けてきました。そのなかで十分に「映像が音にハマること」の魅力は表現し切りました。したがって、Bメロからは拍に縛られず、より自由なダンスを志向しているのです。

こうした変化は盛り上がりに繋がります。これまでお行儀よく拍に合わせてカットを切り替えてきたのに、とつぜん切り替わるタイミングが外れ始めたら鑑賞者は「おっ?」と違和感を抱きます。そして、この予想を裏切られた違和感こそが曲の盛り上がりとリンクするのです。

Bメロのカットではシンジの他にゲンドウ、レイ、サクラ、ミドリ、カオルなどPV内初出のキャラが次々と移ります。鑑賞者は馴染み深いキャラクターたちが登場するだけでも「あっ、〇〇が映った!」という些細な興奮を覚えるでしょう。この些細な興奮の畳み掛けも、Bメロによる映像面での盛り上げ戦略のひとつだと見なせます。

サビ=ドロップ(8小節)

サビ自体は8小節以上続きますが、映像が出ているのは8小節までで、以降は曲がフェードアウトしながら「公開検討中」というアナウンスが表示されます。

サビはもちろん曲でいちばん盛り上がるところなので、スケールも大きく動きも派手なエヴァによる巨大ロボバトルが画面を担います。直前のBメロ最後がエヴァに登場するシンジのカットなので、内容的にもスムーズにエヴァ戦闘描写と繋がります。

巨大ロボットバトルにはあまり興味がないので語ることは少ないですが、サビの大好きなところとして上で話した「2小節目の最後に鳴るポポポポという16分音符の4連打」に以下のロボットのガトリング?描写で音ハメしている説はあります。

カット割りとしては、Aメロほど拍・小節に忠実ではないものの、2小節や4小節という比較的おおらかなスケールではきっちり区切りに合わせてカットを映しています。

サビの映像で特に好きなのはこのエヴァ初号機のカットです。小節の最初の電子音が響くのに合わせてゆっくりとこちらを向く初号機。エヴァ=戦闘用というイメージが強いため、このように物思いに耽るかのような穏やかな仕草にはなんだか胸があたたかくなるのです。

6小節目の「Oh Oh」に合いの手的に加工された「Oh Oh」が挟まれるパートで一瞬映るこのカットも好きです。巨大ロボ戦闘描写のなかにこうしたスケールの小さい人間的なカットが入ることによる抒情が、音楽面での合いの手(コーラス)にも完璧に合っています。

最後は主人公で締め

というわけで、長々と「One Last Kiss」の本予告PVがダンスとしていかによく出来ているかを語りました。あー疲れた。満足満足

ここまで来たらなんとしてでも「シン・エヴァンゲリオン」観たいですね。特にキャラにすごく愛着があるわけでもないし、風景目当てなので楽しめるかはわかりませんが、劇場で「One Last Kiss」のフルver. を初めて聞くためになんとしてでも観に行きたい。

あ、「One Last Kissっぽい曲」は随時募集中です。

それでは。

【追記】

わたしと同じようにシンエヴァ予告動画の魅力を分析しているnoteを見つけました。

場面ごとのフローチャートめっちゃすごい……

「現実的⇔非現実的」という対比はわたしは言及しませんでしたがまさにそのとおりだと思います。エヴァという作品自体が、中学生の人間的で日常的な青春要素と、掘り下げ甲斐のある非現実的なハードSF要素の混合(対比)からなっており、その混合のさせ方が巧みであったことが高評価の要因のひとつでしょう。

他にも予告PVについて語っているひとがいないか探してみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?