「裏」タケミナカタ神話「裏」⑤善光寺と金刺氏と物部守屋

▼善光寺縁起

むかし、天竺(インド)の毘舎離国に月蓋長者(がっかいちょうじゃ)という金持ちがいた。

月蓋には娘に如是姫(にょぜひめ)がいて大層可愛がった。

月蓋は信仰心が薄くお釈迦様が訪れても追い返してしまうような男だった。しかし、如是姫が病気になり医者も匙を投げてしまうとお釈迦様に縋りついた。

お釈迦様はこれまでの不信心を咎めることなく、西方の極楽浄土におられる阿弥陀如来を拝むように伝える。

月蓋は一心に阿弥陀如来の御名を唱えた。

すると不思議なことに如是姫は嘘のように元気になった。

月蓋はこれに喜び竜宮の金で阿弥陀如来の像を作った。

これが後の善光寺如来となる。

月蓋長者は阿弥陀如来を長年深く信仰した徳により後の百済の聖明王に生まれ変わる。

阿弥陀如来は聖明王と長く百済にとどまり後に聖明王の枕元に立って、日本に行き衆生を救いたいと申した。百済の人々は泣く泣く如来に別れを告げ日本の欽明天皇の元へお送りした。

まだ仏教が存在していなかった日本。欽明天皇は群臣を集めてこの異国の神を祀るべきか話し合った。

物部御輿(もののべおこし)は「日本には昔から八百万の神々がおられる。如来は百済にお返しするべき」、という。

一方蘇我稲目は「この如来を大切にするべき」、という。

天皇はためしに稲目に如来を拝ませることにした。

しかし、日本に病が流行り、それが蘇我氏が異国の神を拝んだからだということを御輿が主張し、如来を壊そうとしたり、叩いたりしたがびくともしなかった。

そこで難波の堀江に沈めてしまった。

聖明王は後に本田善幸として生まれ変わった。

推古天皇の御代信濃国麻績郷に住む本田善幸が難波堀江を通りかかると水の中から如来が現れ善幸の背に飛び乗り「東国へ行き衆生を救え」と伝える。善幸は如来を背負い故郷の伊那の麻績に草堂を建てて祀った。

それから41年後皇極天皇の御代に再び如来の託宣があり水内郡芋井郷に遷して祀る。これが現在の善光寺である。

▼善光寺に関する現在の見解

上記の善光寺縁起の伝承を信じるのであれば善光寺は推古天皇の御代に建てられたということになりますが、これには疑問が呈されています。これは日本で寺院が都以外で広まったのが聖武天皇の代で、全国に国分寺や国分尼寺が建てられるころ(750)からであることから、信濃で推古天皇の時代に既に寺院があったと考えるのは難しい、ということからです。

そこで考えられている善光寺の起源は諏訪大社下社の大祝家金刺氏(かなざし)が建立に関わったというものです。

日本書紀の持統天皇5年(691)8月の段に「使者を遣わして龍田風神(龍田大社)、信濃の諏訪(諏訪大社)、水内社などの神を祀らせた」とあります。

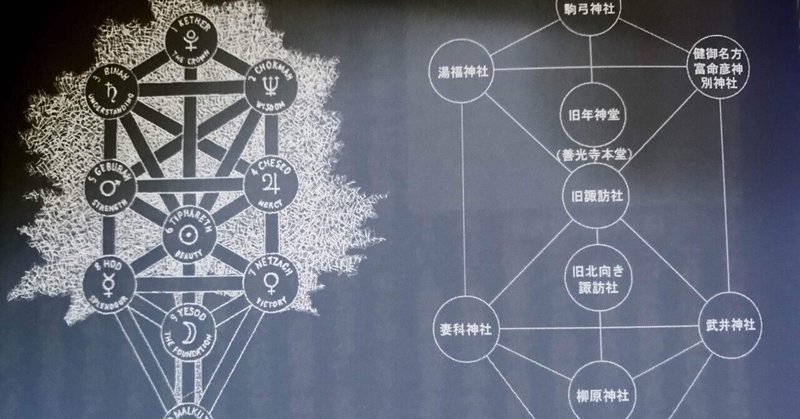

水内社だけはどこに比定されるか諸説あり延喜式にもみつからないため、推察する形になります。よく比定されるのは「健御名方富彦神別神社」です。釈日本紀でも健御名方富彦神別神社を水内神社としています。江戸時代までは善光寺の境内にあって御年宮や年神堂と呼ばれました。善光寺の前身はこの御年宮だったのでは?と考えます。その時、建御名方を祀る大本の諏訪大社の神官家で水内郡の郡司である金刺氏が建立に関わったと考えるのは自然でしょう。

牛山佳幸氏は「善光寺の歴史と信仰」の中で水内郡領氏族の金刺舎人が善光寺を建立したと考えました。

▼金刺氏とは何者か

金刺氏は始祖を神八井耳命(カムヤイミミノミコト)とする一族です。第2代綏靖天皇(スイゼイ、和風諡号は神沼河耳命)の兄です。神武天皇の息子です。神武天皇が東征前に日向に残してきた異母兄弟が反乱を企てていることを知り、争いとなりますが神八井耳命は手が震えて異母兄弟を殺すことができなかった。神沼河耳命はためらわず異母兄弟を殺害する。このことから2代目天皇の座は神沼河耳に譲られました。

この神八井耳命、三重県の太神社で「諏訪大明神」と称されているのです。

また、神八井耳命は信濃国造の祖でもあります。先代旧事本紀によれば神八井耳の子孫、建五百龍命(タケイオタツノミコト)が信濃国造になったとされます。この信濃国造から金刺氏が出た、ということです。金刺氏は諏訪大社下社の現人神大祝の家系です。下社の祭祀に関する資料は少なく謎に包まれているのが現状です。阿蘇氏系図によれば信濃国造家は諸日別命(モロヒワケノモコト)の時、諏訪国造家の建隈照命(たけくまてるのみこと)の養子に入っている。ここで諏訪国造と信濃国造は合流しこの諸日別命の子に建守矢(たけもりや)がいて、武麿呂(たけまろ)に繋がっていくのです。この武麿呂とは物部尾輿の子、物部守屋の子で仏教導入をかけた争いで蘇我氏に敗れ、諏訪に逃れてきたとの伝承がある、武麿と考えられます。

武麿は後の諏訪大社上社の神官家守矢家の養子に入ります。

つまり、かなり初期から諏訪大社の上社も下社も同族関係であった、ということです。

そして、この神八井耳の子孫で金刺氏と同族の存在が多氏(おお)。古事記の編纂に関わった太安麻呂の一族であり、出雲口伝と呼ばれるものの中では本当の出雲の副王家である富家の流れをくむものとされています。故に多氏の表記には意富氏というものがあるのです。

これにより、諏訪関係者が記紀神話に暗号を入れ込める立場にあったことがわかります。

▼守屋柱

善光寺は火災などで何度か崩壊し建て替えられています。このことであの伝承の善光寺はいつの時代のものなのだ?などの謎も出てきているのですが、その辺りは皆さんで追ってみてください。一番最後に建て替えられたのは1707年、江戸時代のころでここから現在まで続いています。

このとき初めて善光寺内に設けられたものがあります。

それが「守屋柱」です。この柱の木材は長野県富田市荒安のもので、この地にある飯縄神社は火防神として扱われています。このころ善光寺は何度も火災で焼失していたのです。それを火防神の力で防いでいただこうというのはわかります。しかし、なぜ「守屋柱」という名前なのでしょうか?

これは御霊信仰というものです。つまり、恨みを持っている(と民衆や加害者側が思っている)が祟りを起こすため、丁重に祀ることで鎮まっていただく、というものです。

つまり、6世紀の物部守屋は江戸時代になっても怨霊として捉えられていたということです(捕えられていた、とも言えるでしょう)。しかし、丁重に祀ったことがよかったのか、この後300年間、現在に至るまで善光寺の完全な焼失はすることなく残っているのです(部分部分はけっこうあります)。

こういった話も物部守屋が信濃国造や諏訪国造の縁者であったことが分かった今見え方が変わってくるのではないでしょうか。守屋柱が建てられた時代は金刺氏はもう存在していませんが、善光寺縁起が四天王寺の伝承や日本書紀の記述とリンクしていて、いずれも物部守屋の印象を悪く書かせていることを踏まえると、その善光寺の建立に関わり、記紀の編纂にある程度要望を出せる金刺氏にとって守屋は自分たちに怨霊を持つにたる存在と考えていたのではないでしょうか。

物部守屋(=タケミナカタ(私はこれまでの記事でこう考えています))の印象を悪く書かせたため恨みを持たれていると考えたのかもしれません。

(金刺氏が聖霊信仰であった諏訪地域を物部守屋の怨霊信仰に上塗りした、ということです)

▼本田善幸とは何者か

今では疑問を呈されまくっている善光寺縁起ですが、深堀していくと中々馬鹿にできないものであると感じます。

善光寺如来を運んだという本田善光。善光寺縁起に関して一番古い記録である扶桑略記には本田善幸の位置に「秦巨勢太夫」が置かれ、推古天皇の命令で信濃の水内郡に遷させたという(この記録では一端伊奈に運ばれたという記録はない)。

一方、伊呂波字類抄には秦巨勢太夫の位置に若麻績東人が置かれます。文脈的には推古天皇の命令を受けた秦巨勢太夫が若麻績東人に運ばせた、というふうにも読み取れます。文献によっては若麻績東人善光の名もあるため、この若麻績東人と本田善幸は同一ではないかとも考えられます。

ここで注目したいのは「麻績」。麻に関する職を古代で麻績と呼んだのですが、麻に関する一族に忌部氏がいます。

また、後の善光寺縁起では善光寺如来をいったん伊那郡の麻績村に置いたとされ、そこを現在元善光寺としているわけですが、距離が離れているものの同じ伊那郡の片倉地区は物部守屋の子孫(片倉氏)が移り住んだ場所(というより元々住んでいた場所という考えもあります)です。

そして本田善光の本田の氏は実は加茂(かも)氏へと繋がります。

前回の記事で物部で秦で鴨で中臣の人物たちを諏訪サイドに巣くう物部達として、ここに物部守屋の一族が頼ってきたとしました。

阿蘇氏系図の記述を信じるなら諏訪国造の建隈照命は諏訪の物部達、そこに養子に入ってきた信濃国造の諸日別命は物部守屋ではないでしょうか?

物部守屋の母が弓削氏で忌部の縁者であることは若麻績と繋がり、

秦巨勢太夫や加茂に繋がる本田氏等は諏訪に巣食う物部を連想させます。

何より時代一致と両者共に難波から伊那に移った点の類似性

本田善光とは物部守屋を指しているのでは?

(私の記事を読んできてくださった方は「またかよ」と思われるかもしれませんが…。なんだったら神八井耳も物部守屋と今のところ考えてすらいます。)

下記の記事でお伝えしたことですが、物部守屋は実際は仏教自体には反対しておらず、むしろ国を一つにするために重要なツールと考えて仏教導入のために悪役を演じた、と考えています。ですから守屋の一族が伊那まで逃げてくる際に善光寺如来を運んできたのではないかと思うのです(少なくとも縁起をつくった者はそう解釈できるように作っているように思える)。

▼善光寺縁起を広めた者たち

善光寺縁起に限らず中世に様々な伝承を広めていった者たちに聖(ひじり)と呼ばれる存在がいます。元々は「日知り」からきていると思われ太陽の運行を知るものとされます。高野聖の火を管理するという点から「火治り」と五来重氏は考えました。聖には善光寺聖、高野聖といった具合に、四天王寺や鞍馬寺、東大寺にも存在していて特にその寺専属というわけでなく、各地を渡り歩き各地の聖として行動したようです。この聖たちが四天王寺と善光寺の伝承を嚙合うように調整などもしたでしょう。この聖たちは一遍上人のもとでは妻戸集となり、時代を進めると能などの芸能として善光寺縁起を広めることになります。そして、考えるべきは聖たちが若麻績や本田や秦巨勢太夫などの名前を付けたと考えたとき、物部守屋の真実を知っていたのではないか、と思うのです。そうやって、わかるものには伝わるように伝承を残してきた。

▼終りに

大塔物語や曽我物語、かるかやの物語といったものをご存じでしょうか?

おそらく知らない方の方が多いのではないでしょうか?

聖のような者たちが各地に広めていった伝承の一つです。割と最近までは多くの人が知っていたようです。おじいちゃんやおばあちゃんがいる方は聞いてみてもいいかもしれません。何百年や千年といった時間語り継がれてきたものが消えようとしています。歴史を消すことってそこまで難しいことではなく、普通に生活することと同義なのだと思い少し恐ろしくなりました。

朝起きて、ご飯を食べて、会社や学校に行き、帰ってご飯を食べて眠る。

休日は趣味や恋愛、家族サービスにいそしみ、たまに旅行に行ったり。

そんな普通(それも無理が出始めてはいますが)をしていれば繋いできたイシは消えるのです。普通に生活しているだけでは繋いできたイシは消えるのです。そして、そのイシをさらに後世につないで提示することに成功したとしても、読解力や想像力がなくなってしまった現代人には価値も意味もわからない、ということになりかねないのです。

私はそれが怖いのです。

読んでいただきありがとうございました。本シリーズは上記から。

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?