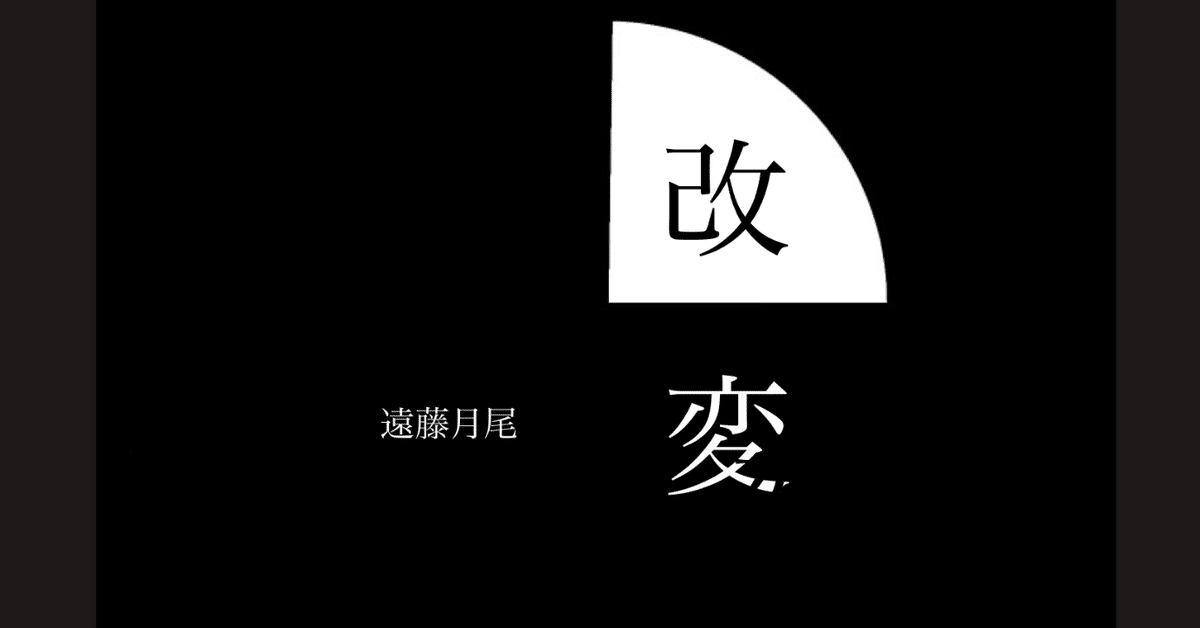

小説:「改変 (右上)」

あらすじ:大学休学中の「私」が飛び出したのは家ではなかったかもしれない。

「年々無気力になって、何もしなくなったよね。どうするの?これから」

母親が諦めたように言う姿に耐えきれなくなって家を飛び出した。行くあてなどどこにも無いがとにかく人に会いたくなかった。

普段は閑散としている公園も何かのイベントが開催されているのか、賑わっている。ベンチに腰を下ろすも、自分の同い年くらいの大学生が活発に動き回り、小さい子に手を差し伸べている風景が苦痛ですぐに席を立った。

家に帰ろうにもイベントへ向かう家族連れの波に逆らうことができず裏道へ入る。しばらく歩くと覚えの無い住宅地に入った。どんなに歩いても人一人見当たらず、もといた公園にもたどり着けない。完全に迷子になってしまったようだ。

ポケットを弄りスマホを探すも家に置いてきてしまったことに今更気付く。どうしようも無いと感じた時に、住宅地の中で一軒の白く小高い建物が見えた。おそらく個人の家では無いだろう。何かしらの団体が運営しているのなら、職員がいるはずである。恥を忍んで道を聞こう。そう思いながら建物へ向かったが、近づくにつれてそれはより異風なものにみえる。

真っ白な建物は教会のようだが、肝心の十字架は見当たらず、ネームプレートには平仮名を鏡にしたような文字と中国語の簡体字が混じったものが彫られており、一切解読ができない。手前には芝生の小さな庭が広がり、申し訳程度の池が一つあった。

建物からは賛美歌にしては低すぎる、お経にしてはミズミカルな声が途切れ途切れに聞こえてくる。どうにも気になってしまい道を聞くのもつい忘れて、好奇心から庭に足を踏み入れた。

建物__講堂といったほうがよいのか。扉が半開きになっていたので隙間から覗いてみると、何を模しているのかわからない、粘土で女体を作った後に手でひねりつぶしたような像を囲んで中国の王朝のような服を着た何人かが祈るようにゆったりと踊っていた。チマチョゴリのようにも見える。

私の生きている時代の人達では無いと直感的に身体が反応した。ここから出よう。そう思っていると、儀式に似合わないスーツの女性と目があった。

彼女はパンツタイプの黒のスーツに一眼レフを携えていたので、これらの風景は何かの撮影だったのかと安堵したその瞬間、彼女は嬉しそうにこちらに近づいて来た。私を歓迎してくれているのだろうか、いや違う。彼女が鼻息を荒げるように興奮した状態であることに気づいた時には私の右腕は掴まれていた。

「もーう、やっと見つけましたよお、変える。変えられるものは、変えときましょう! ねっ?」

彼女はそれを繰り返しながら私を儀式の空間に投げ込むと、しきりにシャッターを押し始めた。儀式を行なっている人たちは私の存在が見えていないのか、気にしていないのか何の支障もなく執り行っている。

フラッシュが焚かれて目が眩みながらも、扉から逃げる。途中、庭の池に落ちて石に頬をぶつけた。それでも彼女は「なにやってるんですかあ? ぶれちゃいますよお」と高笑いしながら写真を撮り続ける。芝生を超えて道路に足を踏み入れると、シャッターの音は止んだが、それを気に留めずに走れるだけ走って逃げた。

冷たい風が濡れた服に触れて、寒い。気づけば夕方になっていた。結局帰り道もわかっていない。

「ちょっと! どこいってたの!」

遠くから中年の女性と若い女性が駆け寄ってきた。

「えっ、あの……」

とつぜん知らない二人に話しかけられて困惑する。

「服も濡らしてどうしたの? もうすぐ夕ご飯だから、準備している間に着替えて」

「なんか色々あったんだね、今日は」

大学生くらい、私と同じ年くらいの女性は私の頭を優しく撫で、帰路を指した。教会とは反対方向ではある。

「帰ろう?」

どこに帰るのか、この二人は誰なのか。何もわからないままついて行くしかなかった。

たどり着いたのは児童養護施設のような建物だった。正門から入ると庭のほうで子供たちの遊ぶ声が聞こえる。職員用であろうシャワールームに案内されるとテキパキと指示が出された。

「お着替えはここに置くからね。終わったら、ご飯の準備の間にジュンくんと遊んでて」

「ジュン君?」

シャワールームから出るや否や施設の人たちに促され、ジュンくんの元へ何冊か絵本を持って向かう。文字はきちんと見覚えのあるひらがなでホッとした。自分はこの施設の新人職員なのだろうか。

小学校低学年くらいのジュンくんは盲目であった。読み聞かせの間は内容を味わうようにしみじみと聞いてくれていた。口数が少ないのか、一冊終わるごとに「次はある?」と静かに問いかける以外は口を開かなかった。

「ご飯の時間だね」

次はある?以外のセリフが急に出てきて驚きつつ周りを見渡すと配膳の準備が始まっていた。

「あなたも食べるのよ。取りにいったら?」

言われるがまま配膳台に行くと、給食の職員たちが私を見ながらひそひそと打ち合わせを始めた。

「……ちゃんの食事……」

「ああ、こっちにあるわ。……れはダメよ。……でパニックに…」

ところどころ聞こえなかったが、どうやら食べないほうがいいものがあるということと、私自身が養護される側であることが明確に分かった。

とりあえず、ジュンくんの隣に座って食べることにする。彼自身も嫌そうではなかったと思いたい。

近くを通った若い男性職員に、なるべく早く家に帰りたいといった内容を伝えてみる。職員は困ったように私に尋ねてきた。

「君、自分のこと何才だと思ってる?」

「二十歳です。大学に通っています。実家から」

「大学名は?」

「あっ、えっと……、国……? いや、私立だから……?」

私の声が、脳が大事な部分でノイズが走り言葉が紡げなくなる。職員はどこか慣れたように少しイライラしながら私の回答を待っている。これまでの記憶はここでは通用しないのでは無いかと察した。対話を諦めて出された料理に手をつけようとした時だった。突然部屋全体が真っ暗になる。

「停電だ」

誰かが叫ぶと同時に手際よく短い蝋燭が配られた。大人たちが慣れた手つきで火をつけていく。私も蝋燭を渡され、隣の職員から火をもらった際にふと気付く。これは逃げるチャンスなのではないかと。

「ジュンくん、これちょっと持ってて」

暗闇の中、燭台を彼の手に握らせると明かりがあまり灯っていないところを狙って出口まで忍び足で進み、そっとドアから脱出をした。

不自然に煌々と輝く星空に見守られながら住宅地を駆け抜けていく。息が切れ、足を止める。流石に建物も見えなくなったであろう。辺りを見回す。家々からは明かり一つ漏れていない。

「わからん」

ここはどこなのか。

「伊藤かさね。二十歳。大学を一年休学しているけれど、あまりにも何もしていないもんだから、母に呆れられている」

歩きながら声に出してみると先ほどとは違い、すんなりと自分を証明できた。こんな情報でもなんだか安心して笑ってしまう。どうして大学に行けなくなったんだっけなあ。

「ああ、そうだ、電車。あれが急に怖くなったんだよなあ。誰も見ていないのに自分が見られているような。なんか人類全員に怒られそうで。バイト、そう、バイトもしていた。駅前のファミレス。そこでめちゃ怒られたなあ。要領が悪すぎるんだよ、私」

できてきている。確実に自分の最悪な輪郭がはっきりとしてきている。耳を澄ませば微かに電車のような大型車のような音も聞こえてきた。

「駅に向かおう。電車に乗れなくても、歩いて帰ろ。ん?」

見上げた空、浮かぶ月。半月のどっちが上弦でどっちが下弦なのかは恥ずかしながら知らない。しかしこの月はどう見ても

「足りなくね?」

半月でも三日月でもない。ホールケーキを綺麗に四等分した扇形。とうとうここが地球であるかも怪しくなってきた。

「また、わからん」

まだ覚めそうにない夢か幻覚か、はたまた地獄か。

「地獄にしては生ぬるいような、天国にしては優しくないような」

奇妙な月に照らされながら名前の思い出せない駅へ歩き始めた。

この記事が参加している募集

文芸活動のための資金にしたいと思います。