なぜ足関節前方がつまるのか?

足関節の前方にチューブを巻いて距骨の後方移動を促し、足関節の背屈可動域向上を狙うこのエクササイズ。

SNSでも時々見る代表的なエクササイズとも考えられます。

このエクササイズを取りいれる人の多くは足関節の前側につまる感覚があり、スクワットやしゃがんだ時、足関節の可動域向上のためにストレッチをすることで違和感を感じている人が多いと思います。

このエクササイズももちろん効果的ですが、まずはなぜ「つまり」が出てしまっているのか。

距骨を後方に押し込むだけで本当に改善するのか。

その原因を探求し改善することで、後にチューブエクササイズが不要となることが理想ですよね。

今回は「つまり」の原因を考え、根本的な改善策について考えていきたいと思います!

■背屈による「つまり」の原因

〇背屈動作のメカニズム

まずは、足関節の背屈という動きを確認していきましょう。

足関節は「距骨」「脛骨」「腓骨」の3つで構成されています。

※この3つで構成される関節を正式には距腿関節と呼びます。

背屈動作は脛骨・腓骨で構成されている空間に、距骨が後方に滑り込むことで起こる関節運動となります。

足関節のつまりは、この動きが何らかの原因によって正常に行われないことによって発生する現象です。

つまりの代表的な原因は主に2つ

①足関節後方支持組織の拘縮

②足関節前方にある軟部組織によるインピンジメント

と考えられています。

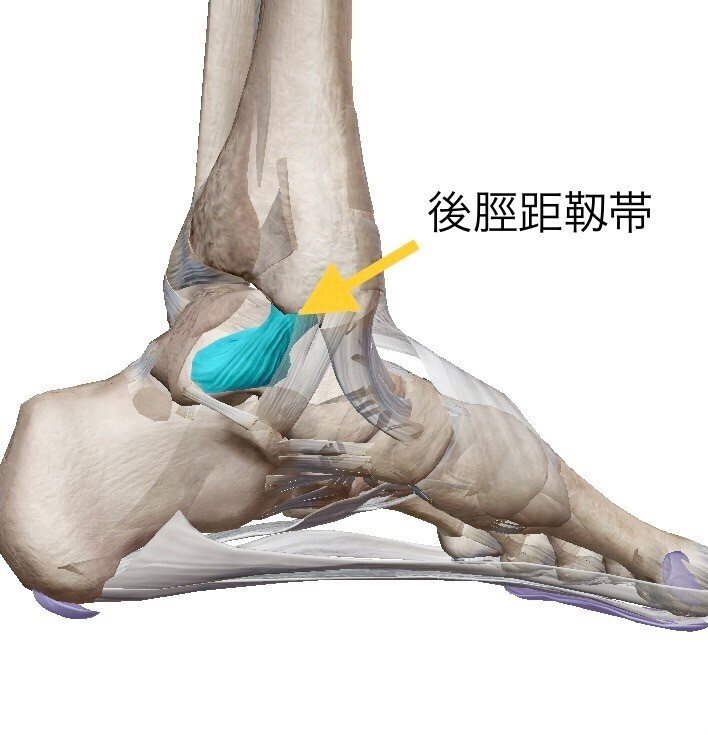

①後方支持組織の拘縮

上記でも述べたように、背屈時には距骨が後方に滑り込むことが重要となります。

しかし、過度な後方移動ももちろん問題となります。

後方支持組織とは、距骨の過度な後方移動が起きないように支持している組織になります。

※代表的な後方支持組織

=後距腓靭帯、後脛距靭帯、長母趾屈筋

これらの後方組織が何らかの原因で拘縮することで、距骨の後方移動に影響が出てしまいます。

どの組織も重要ですが、特にSNSでも発信されている長母趾屈筋の柔軟性低下。

・長母足趾屈筋

起始:腓骨後面

停止:母趾の末節骨

このような付着部になっており、距骨の後方を走行しています。

そのため、長母趾屈筋が硬くなることでも背屈時の距骨の後方移動を制限していしまい、前方部分に詰まるような感覚が発生してしまいます。

②軟部組織によるインピンジメント

足関節の前方部分には多くの軟部組織があり、何らかのきっかけで瘢痕化や肥厚、変性などが起きることで距骨と脛骨・腓骨との間でインピンジメントが発生するとされています。

その前方組織の中でも、pretalar fat padと呼ばれる脂肪体によるインピンジメントが発生しやすいとされています。

※pretalar fat pad(以下脂肪帯)

距骨と前方関節包との間に存在する組織。背屈時に距骨と脛骨との緩衝材としての役割がある。

通常、距骨が脛腓間に入り込む際、伸筋支帯が前脛骨筋腱によって浮き上がるとともに前方関節包が緩んだ状態となります。

伸筋支帯の浮き上がりは、足関節の前方にスペースを作り出し、関節包の緩みは背屈時に前方へ移動する脂肪帯の移動スペースを確保するためとされています。

そのため、伸筋支帯の伸張性低下が生じると、前脛骨筋腱による前方スペースが確保できず、結果として脂肪帯のインピンジメントが起こるというメカニズムになります。

■改善方法

足関節前方のいわゆる「つまり」の原因が何となくわかっていただきましたか?

では、このつまりをどうやって改善していくか。

結局はここが大切ですよね!

でも原因がわかれば、アプローチ方法も意外と難しくないのかなと思います!

①後方支持組織の拘縮

・各組織の拘縮を改善する!!!!

靭帯へのアプローチは少し特殊かもしれませんが、長母趾屈筋へのアプローチは走行や機能などを理解すればアプローチはできますね!

徒手でのいわゆるリリースもあれば、足関節背屈・母趾伸展位でストレッチをかける。

ペアストレッチで行う方法が効果は出やすいかと思いますが、まずはアプローチすることが大切です。

この方法でつまりがでる可能性もあると思いますが、まずは腓骨後面から内果後方に伸張感を確認しながら取り組んでみてください!

(腓骨後面に伸張感はあまり感じないかと思います。)

②軟部組織によるインピンジメント

・伸筋支帯の拘縮改善

・前脛骨筋エクササイズ

インピンジメントの原因が伸筋支帯にあります。

そのため最初にアプローチする箇所は「伸筋支帯」になります。

さすりましょうという画像となっていますが、前脛骨筋腱や長母趾伸筋腱などをつまみ、上に持ち上げるようにして動かくすことも効果的です。

また、前方関節包と背屈筋群は連結しています。

脂肪帯が前方へ移動するためには関節包が緩む必要があります。

そのため前脛骨筋のエクササイズを取り入れることで、関節包も緩み、脂肪帯の前方移動も誘導されやすくなります。

徒手抵抗やチューブを使って背屈筋のエクササイズを取り入れることが1つの改善方法となります!

意外と簡単そうですよね?

今回は言葉のみの説明になっていますが、また別の機会にもう少し詳しく改善方法も書ければと思います!

■まとめ

いかがでしたか?

「つまり」の原因について、少しでも参考になってくれていたら嬉しいです!

足関節チューブを巻いて距骨を後方に押し込みながらストレッチ。

このエクササイズを行う前に、まずは原因となっていそうな箇所にぜひアプローチをしてみてください!

それだけで改善する症例も多いと思います!

それでも改善しないという場合は、他の原因が考えられます。

・非荷重=距腿関節のアプローチで改善がみられやすい。

・荷重位=距腿関節以外の足部にもアプローチが必要。

荷重位と非荷重の状態では、背屈動作のメカニズムがそもそも異なります。

幅広くアプローチしてく必要があると思ってください!

どんなエクササイズにも目的があります!

なぜ、どんな目的で行うのか。

そもそも原因はどこになるのか。

今そのエクササイズは本当に必要なのか。

SNSでいろんなエクササイズが知れる世の中だからこそ、ただ何となく種目選択をするのではなく、しっかりとした目的を原因から追究していきたいですね!

読んでくださり、ありがとうございました!!

〇参考図書

・整形外科運動療法ナビゲーション下肢(メディカルビュー社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?