「思考」について、思考してみた。

こんにちは。Kid.iAです。

最近、楽器(ベース)と同様に積極的に学んでいこうと思っているものがあります。

それが「スポーツファイナンス」です。

プロスポーツクラブの経営やビジネスを「ファイナンス」の観点から捉える学問でまだまだメジャーとは言い切れませんが、そうした「スポーツファイナンス」を盛り上げていこうと、昨年発足し先月から新プログラムで運営が始まった「山田塾」というオンラインゼミがあります。

これまでスポーツ好きを自身のnoteでも書いてきた私としては、「大好きなスポーツで苦手意識のあったファイナンスが学べる!」ということで入会、プロフェッショナルな講師陣と熱量高い他の塾生とともに日々学んでいるところです。

もし興味がある方がいらっしゃれば、以下note上でも直近2回の講義まとめが投稿されているので、まずはそこから雰囲気を感じとって頂ければいいのではと思います。

私の過去noteスポーツ関連投稿はコチラから

さて、上記ゼミでも日々ファイナンスについて学び・考えているのですが、先日ある著名な方のインタビュー記事を読んでいると、一つのやり取りが目に留まりました。

それは「学習」「勉強」「教育」といったものがテーマのインタビューだったのですがこんなやり取りでした。

Q.「考えるためには、何が必要ですか?」

A.「だから、考える必要がないんだよ。必要があったら考えるの。」

このやり取り、はじめは「なるほど!」となんとなく理解したつもりでいたのですが、よくよく考えると、どういう意味なんだろうと少し自分の中でワケがわからなくなったんです。

・考える必要がないって何?

・必要があったら考えるって?

・そもそも「考えること」「思考すること」ってどういう意味だっけ?

そこで少し時間をかけてみて、それこそ上記のやり取りが意味するところを「思考」してみたんです。

毎回情報を軸に問いを立て、考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回は「思考」について、上記きっかけを背景にして自分なりにまとめたことを以下構成で書いていければと思っています。

1. 思考=「思う」+「考える」

この「思考」っていう言葉よく見かけるよって人、結構いらっしゃるのではないでしょうか。

例えばですが、

「思考力を高める方法はコレだ!」

とか、

「論理的思考ができないと仕事にならないよ。」

とか、

「思考停止しちゃった・・・。」

などなど。

こうして色々な言い方で使われているものの、そもそも「思考って何だ?」というのが今回のテーマです。

そこで、まずはじめに「思考」という言葉自体について考えてみるところから始めました。その言葉をよく見てみると(よく見なくてもわかるんですが笑)、二つの漢字がくっ付いて成り立っていることに気づきます。

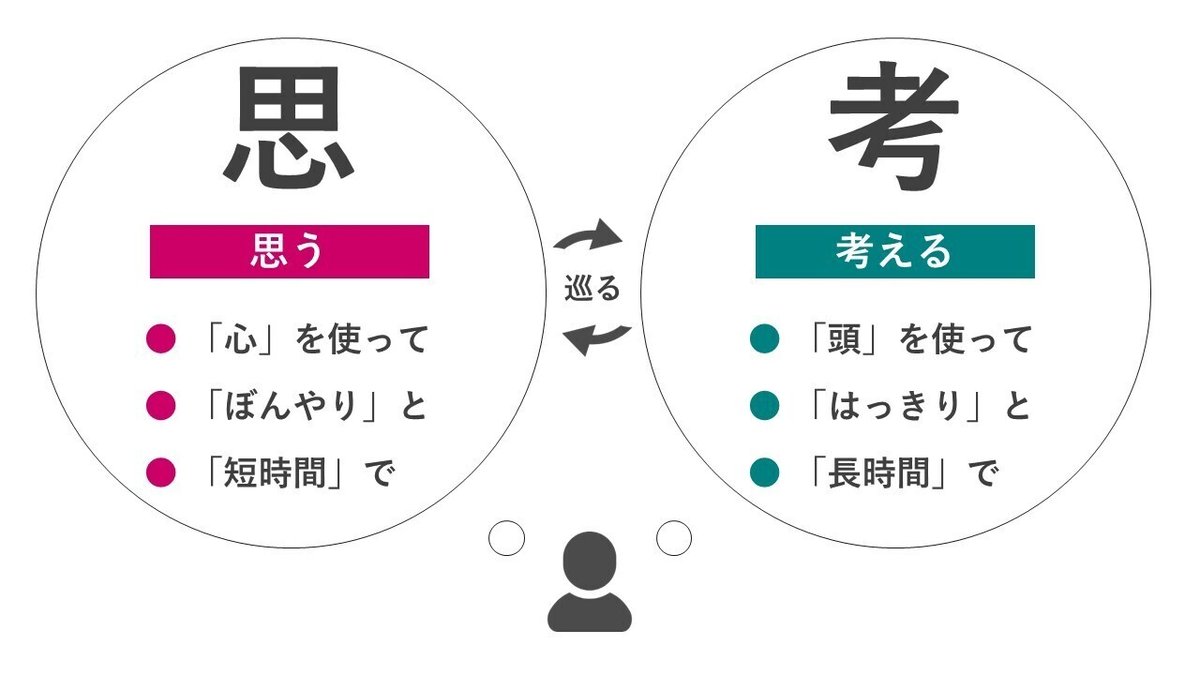

「思」と「考」ですね。動詞で表すと「思う」と「考える」です。

なるほど。ただ、二つの動詞の意味って同じじゃないのか?と。

ここで意味・違いを調べようとしたところ、以下のサイトでとても分かりやすく説明されていました。

まず「思う」という言葉はこんなイメージです。

例えば、こんな感じでしょうか。

「お腹空いたなぁ」と、ふと思う。

たしかに、心で感じながら、ぼんやりと、短い時間での行為なのがイメージできます。

次に「考える」という言葉はこんなイメージです。

こちらの例は、こんな感じでしょうか。

「外食しようか、家で作ろうか、どちらにしようか」と考える。

先ほどの「思う」とは異なり、頭を使い、はっきりと(具体的に)、ある程度長い時間をかけての行為なのがイメージできます。

そして、「思考」という言葉についてネットで調べてみるとこう書いてあります。

思考とは、「思い」や「考え」を巡らせる行動であること。

なるほど。

まとめて図にするとこんな感じしょうか。

思ったことをベースに考えたり、その逆も然り。こう見ると、「思考すること」ってとてもシンプルで分かりやすい行為なんだなと思います。

2. 考えるためには何が必要?

さて、「思考すること(思うこと・考えること)」の意味について少し理解できたところで、冒頭のインタビューにおけるやり取りについて考えていきたいと思います。

Q.「考えるためには、何が必要ですか?」

A.「だから、考える必要がないんだよ。必要があったら考えるの。」

よくよく見てみると、「考える」という言葉と、「必要」という言葉が二者の間で逆転していることに気づきました。

そして、「これは片方を『目的』、もう片方を『手段』として捉えれば意味が通るのでは」と思いました。

ちょっと図で整理してみたのが以下です。

インタビュアーの質問にある「考える」は「目的」になっていて、回答者のそれは「手段」になっているということがわかりました。

二つを眺めてみて個人的には、「考える」という行為は、それ自体が「目的」とはならずに(そういう人もいると思います)なんとなく「手段」の方がしっくりくるかな、と思いました。

3. 動機と思考の関係

ただ、ここまで考えてみて思ったことが(あ、これも思考するってことか!)、「必要があれば考える」の「必要」って何だ?ということです。

必要=必ず要るコト・モノ、だとすると、あえて別の言葉に言い換えるとすれば、「動機」が近いかなと思いました。

動機って、人間がある状況のもとでその行動を決定する原因なので、何か行動する上で(考える上で)必ず要るコト・モノと言えますしね。

そこで、動機の種類と共にその関係性をまとめてみたのが以下です。

生理的動機、例えば睡眠が足りなくなれば、「眠いなぁ」と思いますし、社会的動機の内発的動機、例えば何かに好奇心を持てば、「どこが/なぜ好きなのか?」と考えるかもしれません。

やっぱり、必要≒動機とすればインタビューの内容もより理解できるなと、ここまで考えて改めて思いました。

まとめ

ここまで書いたことでほぼほぼ自分の中で腹落ちしかけていたのですが、まとめるために何か足りないとも思っていました。

そこで気づいたことが、「『動機』って出発点じゃないな」ということです。

たしかに行為の原因ではあるのですが、それこそ情報処理の観点から考えて「インプットの出発点」はどこだろうと考えて、いきついたのが「五感」です。

例えば、好奇心や空腹も、モノや食べ物など何かを「見ること」で生じるものではないかという考え方です。

それらを元にして最終的にまとめた「思考すること」の一連の流れが以下です。

人それぞれ意見が異なるかもしれませんが、個人的にはしっくりくる図ができたなと思います。それこそ、いろいろ思いや考えを「巡らせて」思考した結果、辿り着いたまとめとなりました。

あと、気づいたことがもう一つ。

やっぱり自分は思考することが好きなんだということ。

今回は、アウトプットがどうであれ、思考することそれ自体の過程・プロセスが好きなことを再認識できたnote投稿となりました。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです!!

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。