欧州サッカービジネスの「営業利益と純利益と移籍金」の関係性

こんにちは。Kid.iAです。

先日からニュースやSNSで盛り上がっている「欧州スーパーリーグ構想」のアレコレ。

UEFAと欧州各国サッカー協会、一部のビッグクラブが大きく関係しているこの話、すでに沢山の方々が多様な意見を出されています。

利害関係者のそれぞれの立場、これまでのリーグやクラブ発展の歴史、また本noteでも過去記事で取り扱った「欧州サッカークラブの収入源」の内容等を踏まえて見てみるとまた面白い出来事だなと個人的には思います。

今後何が起こり、どういうプロセスを経て議論がなされていくのか、皆さんと同じように注目していきたいなと思う次第です。

さて、今回はそんなメディアを騒がせているUEFA発行の「Club Licensing Benchmarking Report」シリーズの8回目、レポート内容の中から11章「Profitability(収益性)」にフォーカスします。

⬇️ シリーズの過去投稿はコチラ

直近の投稿で「収入」そして「費用」と取り上げてきた流れもあり、今回はその2つを管理することで生まれる「Profitability(収益性)」について。

私自身も欧州サッカークラブの「収益性」を考えるにいたり、一般的なビジネスと同じものなのか?もしくは全く異なる特徴があるものか?そんな疑問もでてきました。

毎回情報を軸とした問いを立て考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回のテーマを「欧州サッカービジネスの『営業利益と純利益と移籍金』の関係性」として、以下のような構成で自分なりにまとめて書いていきたいと思います。

1. 収益性を測る「主要指標」とは?

まずサッカークラブの「収益性」といっても、何を意味しているのか、何を用いて測ればいいのか、といったことが疑問として出てきます。

一般的なビジネスでは、「売上」を頂点としてそこから必要な各種「費用」を差し引いていくことで「利益もしくは損失(=損益)」が出ます。また、どこまでの費用を差し引くかによって利益もいくつかに分類されており、そのいずれかの数値を指して「収益性」を説明することができそうです。

一度そうした視点を持ってUEFAのレポートを読んでみると、レポート内ではどうやら「2つの指標」を指して「収益性」と呼んでいることが分かりました。それをまとめたものが以下です。

レポート内では収益性の指標として、

1. Operating profits/losses(営業損益)

2. Net profits/losses(税引き後当期純損益)

が挙げられていました。

まず、一般的に「本業の儲け」を表す営業損益があり、次にそこから法人税等を差し引いた「最終の損益」である純損益があります。2項目ともにビジネスの収益性を見る上で大変重要視されている項目ですが、どうやらサッカークラブの経営を見る上でも同様のようです。

一方で、1.営業損益から2.純損益に至る各種変動要素の中にスポーツビジネス(フットボールビジネス)特有の項目がありました。それが「Transfer(移籍金)」です。

ものすごくシンプルに捉えると、プロサッカー選手の所属クラブが変わる、つまり移籍をすることになった際に、売却する側のクラブには移籍金が売却益=収入として発生し獲得する側のクラブには支出として発生します。

獲得側の帳簿上における移籍金の処理(選手は資産扱い)は各ケースによって異なるものの、基本的には契約年数を元に複数年で償却(費用化)していきます。(キャッシュはそれ以前に支払われる)

つまり、選手のクラブ間の移籍によって資金も大きく動きます。そして単一の移籍に関わる収入・支出に限らず、安く獲得した選手を高く売却できるケースもあれば、逆に高く獲得した選手を安く売却せざるを得なくなるケースもある等、連続的な視点でみてもクラブの「収益性(営業損益以降の純損益)」に大きく影響を与える重要項目が「移籍金」というわけです。

今回はこれら3つの項目(営業損益、純損益、移籍金)にフォーカスしていきます。

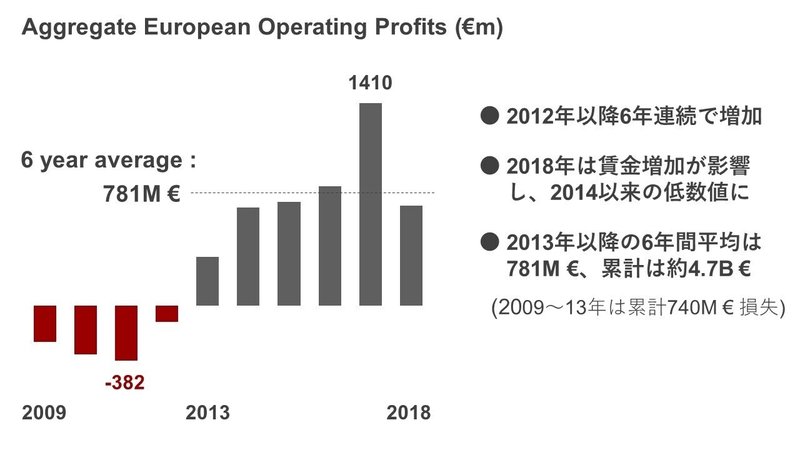

では早速一つ目の営業損益に関するデータを見てみます。以下は2009年から2018年の10年間に渡る欧州サッカークラブの営業損益合計の推移です。

2012年から6年連続で増加し、2017年には1410Mユーロ(約1833億円)の営業利益を記録しています。

また2018年は過去のnote投稿でも触れましたが選手・スタッフの賃金(wage)増加が影響し、2014以来の低数値と足元は逆トレンドになっています。

しかし中長期で見れば、2009~13年の累計740Mユーロ(約962億円)の損失から2013年以降の6年間平均は781Mユーロ(約1015億円)、累計は約4.7Bユーロ(約6110億円)の営業利益を計上するに至っています。

同じように純損益に関するデータも見てみましょう。以下は2009年から2018年の10年間に渡る欧州サッカークラブの純損益合計の推移です。

直近は2年連続の黒字となっており改善傾向なのが見てとれますね。

こちらも中長期で見ると2009~2012年は移籍市場で選手売却価格が下落した影響で、移籍金収入が選手償却費を下回ったこともあり純損失を計上しています。

しかし2011年のFFP(Financial Fair Play)段階的導入後、2018年までに計約1.8Bユーロ(約2340億円)の改善が行われていることも事実としてわかります。

こうして時系列で比べてみると、営業損益・純損益ともに当然全てとは言えないまでも2011年以降のFFP導入が一つのキッカケとなり数値改善されてきているといえるのではないでしょうか。

2. 収益性に「移籍金」が与える影響とは?

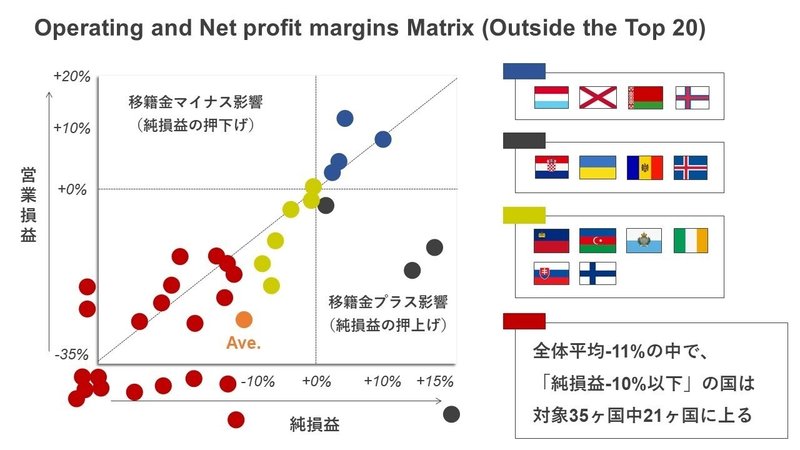

続いて、本文冒頭に示した通り、クラブ収益性に「移籍金」が与える影響を考えていきたいと思います。以下はUEFAレポート内で分析されていた図を、Kid.iA 独自に整理・構成し直したマトリクス図です。

タテに営業損益(率)を置き、上にいくほどプラス(%)で表し、それに対してヨコには右にいくほどプラスとなる純損益(率)を置いたマトリクス図となっています。

こうすることで各クラブを以下の4象限に分類することが可能となります。

右上:営業利益を出し、純利益も出している「高収益」クラブ

右下:営業損失を出すも、純利益まで改善している「移籍金他プラス影響」クラブ

左上:営業利益を出すも、純損益まで落ちている「移籍金他マイナス影響」クラブ

左下:営業損失かつ純損失の「低収益」クラブ

右上と左下は「収益性」が明確に白黒ついています。一方で、右下(グレー)象限と左上(グリーン)象限のクラブの収益性をどう捉えればいいのでしょうか?

上述したように右下(グレー)象限は移籍金他の純利益に対する影響が高く、本業だけなら赤字のグループです。逆に左上(グリーン)象限は、本業だけなら黒字も移籍金他の管理が上手くいかなかったことで最終赤字となっているグループです。

結果だけを捉えるのであれば分類も簡単なのですが、このマトリクス図をまとめていく過程で私が自分なりに思ったこととしては、移籍金に対する「依存度」や「管理アプローチ」なども踏まえて考察することが大切なのではないかということです。

では、このマトリクス図を用いて実際の各国リーグがどの位置プロットされるのかを見ていきます。まず欧州上位20リーグをプロットしたのが以下です。

グラフ右上のトップがハンガリーです。(これは個人的に意外=無知でした)

また、BIG5の内3つ(イングランド、ドイツ、スペイン)のリーグも右上の「高収益」グループに入ります。このあたりは流石BIG5と言えます。

次にグラフ右下、いわゆる「移籍金依存」グループにBIG5の一つであるフランスを含む6ヶ国。

続いてグラフ左上、いわゆる「移籍金マネジメント失敗」グループにロシアとイタリアの2ヶ国。

最後にグラフ左下の「低収益」グループにトルコとギリシャが純損失-30%と他国と大幅に離されている状態で入っています。

TOP20の平均(図上オレンジ)が右上象限に入っていることから、特にイングランド、ドイツ、スペインの規模・影響力が大きいことも伝わってきます。

続いて、欧州上位20リーグ以外の35ヶ国リーグをプロットしたのが以下です。

純損益がプラスのリーグは8ヶ国(ブルー及びグレー)で、純損益を-10%までに抑えている国は6ヶ国(黄色)あります。

全体平均が-11%の中で「純損益-10%以下」の国は対象35ヶ国中21ヶ国に上り、上位リーグ以上に「リーグ間の格差が浮き彫り」になっている様子が見て取れます。

そもそも営業利益ベースで収益を上げているクラブは右上象限にいる僅か4ヶ国という事実が個人的には印象的でした。

3. 収益性の高い「国やクラブ」ってどこ?

最後に、3つ目の切り口として収益性を「国・クラブ」毎に比較し分析することで見ていきたいと思います。以下は欧州上位20の各国リーグ毎に、純利益クラブがいくつあるか(青)・純損失クラブがいくつあるか(赤)を表したグラフです。

大きく捉えると、上位20リーグのクラブの55%が2018年に純利益を計上していることがわかります(青)。

またリーグ毎にみていくと、スペインが従来と比較し大幅に改善されています。20クラブ中18クラブで純利益を計上(内7クラブが純利益率10%以上)し、上位クラブ偏重型のリーグだったラ・リーガに数年前に実装された財務管理メカニズムがワークしていることがわかるデータです。

一方で、イタリア及びトルコリーグが多数のクラブで損失を計上していることも目立っています(それぞれ12, 14クラブが純損失)。またギリシャも12クラブで純損失を出しており同様にネガティブな状態に見えます。

上記リーグの内、トルコに関しては19/20シーズンから以前のスペインと同様に財務管理メカニズムを実装中とのことで今後の推移が気になるところです。

続いて、以下は2018年度の営業利益の上位20クラブを表したグラフとなります。

収入ランキングでは3位のマンチェスターユナイテッドが188Mユーロ(約244億円)でトップです。対して収入ランキングでは上位だったバルセロナが2018年度は純損失を出しランク外に。

唯一BIG5リーグ以外のクラブとして、ハンガリーからプスカシュが収入ランクは104位に関わらず営業利益で19位にランクインしていることも注目です。プスカシュの他にも収入TOP20ランク外のクラブが5つランクインしています。

次に2018年度の純利益の上位20クラブを表したグラフが以下です。

ASモナコが179Mユーロ(約233億円)でトップとなっています。これは当該年度における並外れた移籍金利益の計上がその背景にあります。

2位のトッテナムはチャンピオンズリーグの賞金とプレミアリーグの放映権収入に起因する高い営業利益が純利益を押し上げる結果になっています。

また営業利益ではトップだったマンチェスター・ユナイテッドがランク外となっている点とともに注目すべき点は7位に41Mユーロ(約53億円)でランクのバーンリーFCです。

こちらは収入ランクでは33位、営業利益ランクでも14位だったものの、純利益ランクは段々と収益性を上げてきた結果のランクインです。

営業利益TOP20ランク外のクラブが9つランクインしている状態を見るに、上述のマトリクス図での考察と同様いかに営業損益以降の「移籍金他」の影響が高いか(またはその依存度)を示しているグラフといえるのではないでしょうか。

まとめ

3つの観点から「営業利益」と「純利益」という2つの収益性指標、及びその2つを結ぶ一般的なビジネスにはない「移籍金」という3つの関係性を考察してきました。

考え、まとめていく中で個人的には思ったこととしては、「移籍金」そのものの良し悪しではなくそれをいかに認識してマネージするかということ、また単年の結果を軽視しない中でも短期の結果に一喜一憂することなく中長期視点で収益性を見ることの大切さ、みたいな部分を改めて感じました。

UEFAレポートはそのあたりも少ないスペースではあったものの押さえてくれていました。以下は直近10年間累計の「営業利益」および「純利益」のクラブランキングです。

10年間の営業利益合計はマンチェスターユナイテッドがトップでその額は1410Mユーロ(約1872億円)と頭一つ飛び抜けています。

また10年間の純利益合計は100Mユーロ越えのクラブが9つあり、トッテナム、アーセナル、レアルが上位トップ3に入っています。

単年結果も見ながらこうした累計数字を抑えていくことで、「真に収益性のあるクラブとその特徴」が見えてくるのではないかと思いました。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

(追記)他にも執筆したスポーツビジネス関連投稿を以下にまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?