子どもに「宿題しなくて大丈夫だよ。」と自信を持って言えるようになるまで

去年の夏に小学1年生となった息子は一部の宿題を全くしません。

私はその宿題について普段触れることはありませんが、話題に上がった際には

「もしあなたがしたいなら平日休日関係なくいつでもしていいし、助けがいるなら喜んで手伝うよ。でももしやりたくないのならたとえ先生にやりなさいと言われてもやらなくて大丈夫だよ。」

と伝えています。

ただこうなるまでの半年余り、試行錯誤を経て大きな考え方の変化があったので順にまとめてみました。

(一部訳さない方が伝わる気がしたところは言った言葉をそのまま英語で書いてあります。)

1. 新1年生 すべてがワクワク!!

私たちの住むハワイ州では8月から新年度が始まります。満を持しての入学!とはいかず、新型コロナウィルス流行の影響で2020年、ハワイの公立校はオンラインでのスタートとなりました。

とは言っても実際にパソコンを使った先生主導のクラスは1時間未満。渡された課題に取り組む自宅学習の時間が主となりました。

オンラインクラスでは先生が日付や曜日などの基本的なことから算数や英語(日本で言うところの国語)の基礎などを子供が楽しめるようなスタイルで少しずつ教えてくれました。

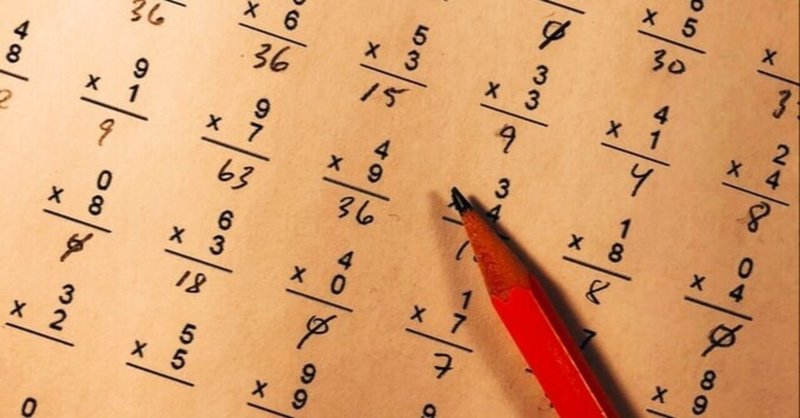

毎日の宿題は算数と英語の課題が少量(1時間以内程度)と、kiloと呼ばれる、自然を観察して気づいたことを絵と文で書くいわば自然観察絵日記のようなものが出されました。

シュタイナースタイルの幼稚園で過ごした息子はお勉強自体が初めてで、課題のプリントを見て楽しみげに興奮していました。

2. 母と子の宿題への印象

私は子どもが小さいうちは勉強よりも自然の中で五感をフルに使って遊ぶことがいい学びになると思っているので、出された宿題の中でkiloはとてもいい課題だなと感じていました。

一方息子は算数のような目で見て直感的にわかる課題がゲームのようで楽しかったようです。

3. 親の手伝いを必要としながらも素直に取り組む

算数は英語は自分からやりたがることも多かったので、kiloをどうしたら毎日続けやすいだろうと考えた私は、朝食の前に外で自然観察をするのをルーティン化しようと試みました。

朝クレヨンとノートを持って外に出て絵を描く。

息子は当時大文字のアルファベットとわずかな単語の綴りしか知らなかったので、彼が口頭で言った文言を私がメモし、日中のどこかでそれを書き写すといった流れを数日続けました。

息子の反応はkiloが楽しみといった感じではなかったですが、素直に取り組んでいました。出来上がったものを嬉しそうに父親に見せたりもしていました。

4. ルーティン化の崩壊

しかしこのルーティンは長く続きませんでした。理由は忘れてしまいましたが、天気だか調子だかが悪かったのか、平日1日やらなかったらあっけなく崩壊しました。

こうなると誘うタイミングが難しいです。

昼間は常に何かしらで遊んでいるので、やる気にさせるのは簡単ではありませんでした。やはり決まった時間にやると決めておく方がお互い体が動きやすかった様に感じましたが、それでもいざやる段となったら頑張って取り組んでいました。

5. 渋りながらもやる

じきに渋る様子が出てきました。

「描くものがない」とか言いながら、なかなかやりたがらなくなりました。

一緒に買い物に行き本人の気に入った新しいクレヨンを買ってみたり、ノートではなく、観察日記用のフォーマットを先生が用意してくれたりしたことが良い刺激となって一時的にやる気がアップしたのですが、1週間くらい経つとやっぱり飽きてくるみたいな状況が続きました。

6. 明らかな嫌悪の表示

渋り期を経て次第にやりたくないと言う感情があからさまに表に出てくるようになりました。

こちらから「kiloしよう」と誘うと「・・・オーケー、やりたくないけどやるよ!」と強めの口調で返すようになってきたのです。

今思えばこの時点で息子にとっては相当負担だったのだから気付いて対応してあげればよかったのですが、通学できない期間中の課題は「学校に行く代わりなんだからしっかりやらなければ」という意識が私の中に強かったのと、難しい勉強ではなく単なる絵日記なんだからやればできるだろうというように考えていて、何が息子にとって嫌なのかをきちんと聞いてあげられませんでした。

7. 先延ばしの末の激しい拒絶

明らかにやりたくないと意思表示をしていた息子の気持ちに対して私が適切に向き合わなかったので状況は悪化を極めました。

やろうと言っても嫌がるのはわかっていたので誘うのは控えましたが、待っていてもやるはずはありません。

「今日kiloは何時にするの?」と聞けば、きちんと答えるのですが、その時間になってもやりません。

「さっき言っていた時間になったよ」と指摘すれば「やっぱり○時」との返答。

これが1日に数回繰り返されて、あたりが暗くなりもう先延ばしできなくなると、癇癪を起こすようになりました。

今客観的に見ると、こんなに嫌がってるんだからかわいそうだと思うし、私がこだわりすぎていたなとも思えるのですが、当時は「嫌なことは何でも適当に先延ばししてやり過ごせば逃げられると思って育って欲しくない、約束したんだからちゃんと守らせなくちゃ」という思いが強くきちんと課題をこなすことを優先させました。

8. ネガティブな宿題放棄

数日間に及ぶこのやりとりに嫌気がさして私は息子にこう言います。

「こんなに毎日喧嘩になるくらいならやらなくていいよ。もうkiloのことは忘れよう。」

普段は私の嫌がる顔を読み取らず、ふざけて靴下などを投げつけてくる息子ですが、この時ばかりは行間を読んできます。

「No!!! I have to do!!」と叫んで返答。

おそらく彼には『勝手にしな、でもやらないのは悪いことなんだからね』という意味合いに聞こえたのでしょう。

実際に私も宿題をしないことを肯定する気はないけれど、もうこんなことで争うのに疲れたから考えたくないというのが本音だったので、彼の自己肯定感を傷つけるような投げやりな言い方をしたのだと思います。

やれと言えば、やりたくないと怒り、じゃあもうやるなと言えば、やらなくちゃと泣く。そう言ったところでどうせやらないのだからもうこの話題には触れないでおこうと、この日を境に私は消極的理由で宿題を無視するようになりました。

9. 「やらなくて大丈夫だよ。」

正直この頃には夫への不満も溜まっていました。

学校で働く夫はコロナ禍で授業のオンライン化に伴い失職中だったのですが、毎日来る息子の学校からのお知らせや課題の連絡をチェックすることもあまりなく、失業手当をもらって週2回ゴルフに通う日々。

家にいる時間が長い分、息子のことを釣りや遊びに連れて行ったりもたくさんしてくれることに感謝しつつも、学校関連の負担が私にばかり来ているようで苛立を感じていました。

夫にはこれまでの経過や、私はもう宿題を管理しない旨を伝えてありました。そして1週間ほど放置していたら、今度は夫が息子に宿題をすることを持ちかけ始めました。当然息子は最終的に癇癪を起こします。

「It's so frustrated!!! You think that's easy but it's not easy at all. It will take 10 hours to do!!!」

というような感じで喚きます。負けじと夫も応戦しますが、話がだんだんおかしな方へ。

「宿題しないならもう釣りには連れて行かない」

と夫が言えば

「かまうもんか!」

と息子が応えるので夫もエスカレートしていき

「宿題するまで新しい自転車は使えないようにしまい込むぞ」

とか

「お前のTVタイムをなくすぞ!(息子には家族のテレビ時間とは別に毎日自分の好きな番組を見られる時間を設けています)」

とヒートアップ。

このやりとりを少し距離を置いて見て、ようやく私はものすごくおかしなことになっていると気づきました。

まずこのkiloをするかしないかを巡って家族全員が強い憤りを感じて精神的にとても不健康になっていること。

そしてたとえこんな状態で息子に強いたところで、デメリットはあれど何も”学習”にはならないであろうことが明確でした。

ここで私は息子に「kiloはしないでも大丈夫だよ。」と初めて『大丈夫』の言葉をかけてあげることができました。

夫とも改めて話し合いました。もともと「小学校低学年は学校が好きになることが第一」という考えを持っている夫なので宿題についてはあまり気にしない方向で話がまとまりました。

息子は幼少時から気性の激しさがあり、過去には家族でカウンセリングも受けてきたので、夫も私も宿題で息子にプレッシャーを与えるよりも、まずは家庭を安心できるところにして息子の情緒面を安定させるのが最優先だろうという意見で一致したのです。

子どもにとって信頼する大人からの「大丈夫」の一言はすごく力があるのだと実感します。

「しなくていい」ではなく「やらなくても大丈夫」ということと、必要があれば先生にも話しておくから心配いらないということを伝えると、それ以後息子がkiloについてストレスを見せることはなくなりました。(その後1度だけ自らやると言って取り組んだ日もあったほど。)

10. 息子の得意と不得意、 好き嫌いの発見

こうして大丈夫の感覚とともに宿題を気にしない生活になった時期と前後して、息子は本をよく読むようになってきました。

ドッグマンの本をきっかけにして一人で読めるようになったのですが、同じシリーズから始まってマンガ以外にも広がり最近は毎日50〜100ページくらいは何かしら読んでいます。

本も好きですが外遊びはもっと好きで、永遠に遊んでいられるんじゃないかというほどの元気の塊です。汗びっしょりになるまでバスケットシュートをしたり、壁を使ってテニスの練習をしたり、とにかく動き回っています。

一方で完璧主義の傾向も強く、思い通りにならなくて動揺したり、怒り出すことも少なくありません。

バスケットボールに泥がついたことが気に入らず癇癪を起こしたり、投げたアメフトボールが誤って犬にぶつかったことに動揺して、自分の頭を叩いたりすることもありました。

kiloについてもこの完璧主義の影響でイライラしてしまう様でした。

思った様にうまく描けなかったり、字の形や間隔にもうるさく、こちらが「大丈夫、ちゃんと読めるよ」と言っても、自分で気に入らないと苛立ちながら書き直すというのはしょっちゅうでした。

箱に入った猫を描こうとしてうまくいかず怒って紙を破り捨てたこともありました。

オンライン授業の様子を見ていると、文字や数字を書き写すことに時間がかかるようで、さらに気に入らず書き直したりすることも多いのがよくわかりました。

おそらく息子にとって書くことは私が思う以上に神経を使う行為なのだろうと今は考えています。

算数についても、シンプルな2桁同士の足し算を暗算して遊ぶことがあるにもかかわらず、筆算になると手順が把握できず混乱する様で、先生が書いた数字をただ書き写しているだけでした。

私が手順を説明ようとすると嫌がり「Just tell me the anser!」と怒鳴られてしまいました。

もちろん苦手分野だけでなく、いいところもたくさんあります。パワフルで好奇心旺盛な息子はいろんなことに興味や疑問を持って、様々な質問をしてくれます。

そして、「I got an idea!」が口癖と言ってもいいほど、いろんなことを思いついて説明してくれます。

その内容は現実的でないことももちろん多いですが、一生懸命話すその目はキラキラしていてとても生き生きとしています。

オンライン化で授業の様子がわかることと、一緒にいる時間が増えたことも重なって、得意、不得意が具体的によく見える様になりました。

11. 一人一人違う凸凹と学校教育、家庭でのサポートのあり方

2021年に入って2月から学校が週2回で登校可能になりました。

初登校日の朝はスクリーン越しにしか知らなかったクラスメートとの対面に緊張していた息子も初日を終えると楽しそうな様子で帰ってきました。以来毎週登校日を喜んで迎えています。

当然、好きな授業とつまらない授業があるようですが、外遊びの時間も豊富にあり、お勉強の他に裁縫やウクレレを使った音楽なども習っているそうです。

ここ数ヶ月で私が気づいた息子の好きなこと、苦手なことと同様に、子どもの人数分それぞれの得意、不得意分野が違う形であるはずです。

そういった様々な子どもたちが教室という一つの空間に集まって1〜2人の先生から受ける授業に、保護者はどう向き合っていくべきなのか、最近よく考えます。

理想を言えば、遊びも含めて様々な分野に触れて過ごす中で、興味のあることを見つけ、その好きな分野に興味を持って掘り下げていけるような環境が整っていたら勉強がとても楽しいだろうと思います。

しかし、現実として学校の中では一人一人にそこまで寄り添えるような仕組みは当然難しいです。

最大限配慮してもらえても、得意なことはアドバンスクラスに入れてもらって、苦手な部分はゆっくりサポートしてもらうという程度なのではないでしょうか。(それすら難しい環境も多いと思います。)

学校に通わせる大きな目的が、ソーシャルスキルの獲得とエネルギーの発散である我が家においては選択肢としていませんが、得意、不得意の差が大きいようであれば、ホームスクールで個性を伸ばしていく方法も魅力的に感じます。

ただここには当然親の手厚いサポートが必要になるので簡単ではないでしょう。

学校という教育機関に頼るのであれば、痒いところに手の届かない部分があるのは誰もが受け入れなければならないと思います。

しかしまた、そこで点けられる成績があくまで痒いところに手の届かない”学習”を通して下された評価だということを忘れてはいけないと強く言いたいです。

学校教育というシステム自体が限られた期間、場所、人員体制で成り立つ以上、そこを自分たちにフィットするようにカスタマイズすることには無理があります。

そして教育成果を成績として保護者に報告するのもまた学校の仕事でもあります。

その成績を保護者がどう捉え、本人にどう受け止めさせるかが家庭でできる大きな役割なのではと私は考えています。

簡単に言えば、成績表についた記号を本人の評価として見るのではなく、健康診断や心理テストの結果のように、現時点でこのような傾向にあるという指標程度に受け止めて、本人の自己肯定感を損なわないようにするということです。

例えば、国語の音読に「がんばりましょう」の評価がついた子がいたとしても、半年後には自然とスラスラ読めるようになっているかもしれません。

その場合、できないんだという苦手意識は邪魔以外の何者でもないでしょう。

逆に、特性として計算が苦手な子がいたとして、本人にとって必要以上の努力はストレスになるだけだとも思います。

成績表はその時点で何が得意で何が不得意かを知る良い指標にはなると思います。

それをもとに、得意で好きなことはどんどん新しい環境を用意してあげれば良いと思うし、苦手とわかったものは、努力しようというよりも気楽にいこうという心構えを持つくらいがちょうど良いのではないでしょうか。

親がこの姿勢を持って、子どもにも同じような認識を持たせてあげれば成績表の役割がポジティブな方向に発揮できると思います。

そして、成績表に収まらない子どものすごいところを日々褒めたり、一緒に楽しんだりすることが家庭でできる最も大きなサポートだと思います。

12. 今していること、これからしたいこと

息子との言い争いが毎日続いた頃から、改めて子育てについての情報を集めてみました。

男の子育児に始まり、ADHDやASD、学習障害などの発達障害関連、他にも幅を広げて本を読んだり、オンラインの情報を探したりしました。

どのソースでも共通して大事なこととされ、また私ができていなかったことに、子ども気持ちを受け止めるということがありました。

トランプで負けただけで怒ってカードを投げ散らしてしまう息子ですが、「そんなの怒ることじゃないでしょ。」というのは越権行為なのです。

同意できようができまいが、理解し難ったとしても、どう感じるかはその人次第、人の気持ちはその人だけが決めていいものなのです。

「そんなことで怒らないでよ。」「(性格が)めんどくさいなぁ。」と私はよく息子に言っていましたが、最近はそれらの言葉を心のうちに留めて、

「それは残念だったね。」「だから怒りたくなっちゃったんだ。」と息子の行動や感情を一度言葉にして本人に伝えるようにしています。(当然できない時もあります。)

その上で同調できないことや考えてほしいことは続けて話すようにしています。いくら言っても同じようなことはしょっちゅう起きるのですが、それでも頭ごなしに「ダメでしょ!」と始めるよりは落ち着きも早いし、こちらの話を聞いてくれるようになった気はします。

勉強については、まだ小さいから気楽でいいと思うのですが、好きなことには色々提供してあげたいと思います。

息子は読書が好きなので今のところはいろんな本を図書館から借りてきています。

1.本人からのリクエスト本

2.絶対好きそうな本

3.読んでほしい本

のラインナップで借りてきます。1と2は放っておいても読みますが、3についてはそうもいきません。

当然無理強いは本末転倒なので、好きじゃないなら読まなくていいのが大前提です。でも読んだら絶対楽しめると思うけど、表紙が地味だったり、絵が少なかったりすると第一印象だけで弾かれて読まれずじまいになりそうな場合は少し工夫することもあります。

「これ面白いから読んでみたら」なんて言ったら天邪鬼で変に勘のいい息子は、読ませようとしてるこちらの意図を察して断固拒否します。

ですが、暇でつまらなそうにしているときに、第一章だけ読み聞かせてみたり、よく目に付くところに置いておいたりすると自ら読み始めることもあります。一緒に読むのも楽しいですね。

とにかく、読書ができるのは息子の長所です。そこには「楽しい、好き」という要素だけを含んで幅を広げていってほしいです。

なので借りたけれど1ページも読まずに返した本ももちろんあります。それでいいんです。

苦手なことについてはさらに気楽に構えた方がいいのかなと思いますが、一応やり方を変えて試したりもしています。

息子の場合、見たものを描くことに抵抗があるようだったので、kiloは諦めましたが、代わりに釣り日記なるものを買ってみました。釣れた魚の写真を貼ってその時の様子などを書き記すことができるものです。

一度だけ書きましたが、釣りは大好きなので楽しくできました。記録として残るのもいいですね。ただ、釣れること自体少ないので今のところ最初のページしか埋まっていません。

もし次回釣れたときにやりたがるのかもわかりません。声がけはしようと思いますが、いやならそれで問題なしとしたいです。

他の教科も今後勉強が進むに連れて嫌がることがでたとき、どのように置き換えができるのかは考えておきたいとは思っています。

具体的には遊びの中で身に付いたり気づいたりすることができるのならそれは試してみたいです。

ただ、それでも嫌なら今はそのタイミングではないのだと一度きっぱり諦めて方向転換できるようにとイメージしています。

そしてそのときに、本人が自信を無くさないようなケアが必要だとも思います。

kiloひとつとっても、しなくて大丈夫と思えるまでに私の中でいろんな葛藤があったので、今後も「このくらいはやらせた方がいいんじゃないか」という不安が出てくると思います。

そうなったときに、息子自身をよく見て、話して、彼に合った押しつけすぎないちょうどいいさじ加減を保てるような最大の理解者でありたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?