個人事業主のための青色申告書の書き方ケーススタディ② ~帳簿の記入見本~

前回の記事では、独立1年目のフリーランスのケースについて、青色確定申告の申告書類の記入方法を紹介しました。今回は同じケースを使って、帳簿への記入方法を解説します。

また、クラウド会計ソフトで他のサービスとの自動連携をする際にハマるポイント(というか私がハマったポイント)も少し紹介します。

申告書類の記入方法の記事と組み合わせることで、帳簿の記入~申告書類提出まで全体を学べるので、確定申告に必要な作業は提出作業以外はおおよそ網羅できます。ご自分の事業と共通する内容はそのまま使えると思うので、ぜひご活用ください。

1.モデルケースの設定のおさらい(独立1年目のフリーランス)

前回記事と同じ内容ですが、再掲します。

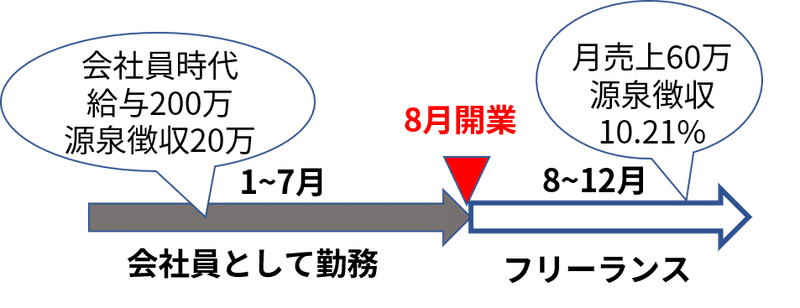

ケースは、昨年の8月に独立し、8~12月の5か月間を個人事業主として仕事をした人、という設定にしました。事業以外の給与収入がある場合の書き方もカバーしたので、独立1年目の方には参考になると思います。

以下に、設定の詳細を箇条書きで記載します。

1-1.開業のタイミングと前後の収益

・令和2年8月に独立開業

・A社の会社員として1~7月に得た給与は200万円、うち20万円は源泉徴収

・8~12月は事業収益として月60万円の売上を上げたが、うち10.21%(6万1260円)は源泉徴収され、差引で53万8740円が毎月の収入(月末締め請求で、翌月振込)

※売上月60万円の内訳として、B社から20万円、C社から40万円もらっており、いずれも源泉徴収されている

※副業をされてる方は、給与収入と事業収入が同時に入ることになります

1-2.開業時の資金状況

・元手として事業用の口座に普通預金300万円

・作業用のデスクや椅子など事業用の備品購入で開業前の出費20万円

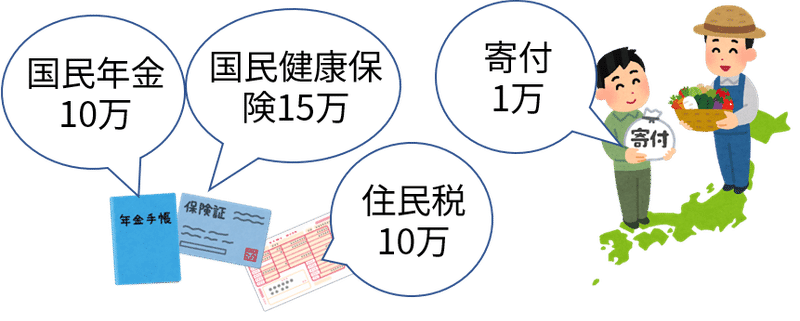

1-3.保険・税金・寄付など他の支出

・国民年金保険税:10万円(事業口座から支払)

・国民健康保険税:15万円(事業口座から支払)

・住民税:10万円(コンビニで現金払い)

・認定NPO法人に寄附:1万円(事業口座から支払)

1-4.開業後 (8~12月) の支出

◆生活関連の支出

(一人暮らし、人の雇用はしていない設定)

・家賃:月8万円(毎月口座に振込)

・水道光熱費:月1万円(カード払いで、翌月に引落し)

・通信費:月5千円(カード払いで、翌月に引落し)

・個人の生活費は月5万円(事業口座から引落として使用)

◆事業経費

・消耗品費:文具やプリンタなどの購入に月8万円使い、8~12月で計40万円

・新聞図書費:専門書の購入に月6万8千円使い、8~12月で計34万

・雑費:CADソフトに9万円

・単品で最大の出費として、CAD作業用に25万円のハイスペックノートPCを購入

・交通費に1万5千円(取引先から支払われず、個人財布から現金払い)

・カフェ等で打合せした費用が合計1万円(個人財布から現金払い)

以上がケースの概要になります。以下、それぞれの項目を帳簿につける際の記帳方法を解説します。

2.帳簿の記帳方法

使用する会計ソフトによって細かい記入方法が異なるかもしれないですが、大枠として共通していると思われる内容を書いていきます(これが唯一の正解、というものではないです)。

※会計ソフトで簡易入力などするともっとシンプルな表示になってるかもしれませんが、詳細表示で同様の内容が見れると思います。

2-1. 売上の記帳方法

◆請求書発行時の記入例(源泉徴収あり)

ケースでは、B社からの売上20万のうち、10.21%の20420円が源泉徴収されています。例えば8月末に8月分の請求書を作成した場合、帳簿に記入する内容は図のようになります。

源泉徴収される分は、帳簿上では「事業主貸」(補助科目:源泉所得税)として記入し、振り込まれる予定の金額17万9580円を「売掛金」として記入します。

◆振込時の記入例

ケースでは、翌月の月末に、B社から事業口座への振込が行われます。その際、帳簿には図のように記入します。

振込時に売掛金が打ち消され、普通預金が振込のぶん増えます。

1~11月はこの繰り返しですが、年末の12月分は売掛金が打ち消されずに残り、決算書の4枚目に記入されることになります(申告書類の記入方法に関する記事4-3参照)。

C社についても同様なので、ここでは省略します。

源泉徴収無しの場合や、交通費などの経費を取引先が支払う場合はどうするか?も知りたい人がいると思うので、以下、補足情報として記載しておきます

◆補足1:源泉徴収なしの場合の記入例

源泉徴収無しの場合は、図のような記載になります。振込時は、前記と同様の書き方で、振込額が20万円になるだけなので、省略します。

◆補足2:交通費を支払った場合の記入例

(請求時の記入例)

(振込時の記入例)

交通費を自分で支払、取引先から後で振り込んでもらえる場合、請求時・振込時でそれぞれ図のように記載します。

請求の段階では、「立替金」として、貸方は「事業主借」として記入します。振り込まれる際は貸方に立替金と記載します。

交通費は売上ではないので、分けて記載することになります。

2-2. 経費の記帳方法

(1)生活関連支出の記帳方法

◆家賃の記入例(振込)

ケースでは毎月の家賃8万円を、事業口座から銀行振込で支払っており、帳簿には図のように記入します。

◆水道光熱費の記入例(カード払い)

ケースでは水道光熱費が月に1万円かかってます。

そのうち5千円が電気代で、カード振り込みだった場合、図のように記入します。未払金は、後述するカード会社からの引落の際に相殺されます。

通信費については、借方勘定科目を「通信費」として同様に記入します。

※生活関連費用の経費への算入ルールは申告書類記入方法に関する記事4-1(2)参照。

※会計ソフトの家事按分の設定で、何パーセントが経費になるかを設定しておけば、自動で計算して決算書に反映してくれると思います

(2)事業経費の記帳方法(減価償却資産にならないもの)

ケースではプリンタなどの備品に月8万円、書籍に月6万8千円を使用しており、いずれもカード払いです。

◆備品の記入例(カード払い)

例えば、3万円のプリンタを購入した場合は図のように記入します。

◆書籍の記入例(カード払い)

また、3000円の書籍を購入した場合は図のように記入します。

◆打合せ代の記入例(個人財布から現金払い)

一方、ケースでは打合せ費用や交通費は個人の財布から現金払いしています。打合せに1000円使った場合、領収書の内容を帳簿に図のように記入します。

◆交通費の記入例(個人財布から現金払い)

交通費の15000円については、図のように記入します。

事業資金から支払うべき経費を、個人財布から出している(借りている)ので、貸方勘定科目は「事業主借」になります。

◆ソフトウェア購入の記入例(カード払い)

ソフトウェアを購入した場合は、雑費などの勘定科目で記入します。例えば、ケースでは9万円のCADソフトを購入しており、帳簿には図のように記入します。

いずれの場合も、勘定科目のルールは人によって異なるので、上記が絶対というわけではありません。

2-3. 減価償却資産の記帳方法

申告書類記入方法に関する記事4-3で紹介した、減価償却資産について、帳簿への記入方法を紹介します。

◆開業費の記入例(カード払い)

開業前に購入した備品等は「開業費」として計上します。

例えば、開業前の営業向けに名刺を作成するのに3万円かかり、カードで支払った、という場合には図のように記載します。名刺については、「広告宣伝費」などの区分を使うのが一般的なようです。

◆ノートPCの記入例(カード払い)

25万円のノートPCをカード払いで購入した、という場合、帳簿には図のように記載します。勘定科目は有形固定資産の「工具器具 備品」となります。

これらの減価償却資産については、決算書の3枚目と4枚目にも別途記載します(申告書類記入方法に関する記事4-3, 4-4参照)。

※会計ソフトでも、帳簿とは別に固定資産台帳への記入が必要になると思うので、その点ご注意ください

2-4. 保険・寄附等の記帳方法

国民年金や国民健康保険、寄付などを事業口座から支払う場合もあると思うので、その際の記帳方法を紹介します。

◆国民年金、国民健康保険の記入例(事業口座から引き落とし)

ケースでは、国民年金と国民健康保険を事業口座から引落で支払っています。その場合、図のように、いずれも「事業主貸」で処理し、貸方の勘定科目は「普通預金」になります。

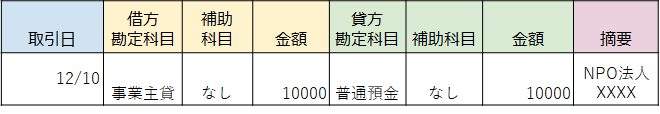

◆寄附の記入例(事業口座から引き落とし)

口座から引落しであれば、貸方の勘定科目は「普通預金」になりますが、カード払いであれば「未払金」になります。

2-5. カード会社からの引き落としの記入例

カード会社からの引落しは図のように記入します。カード払いの項目で登録した「未払金」が、ここで相殺されます。

2-6. 領収書の保管(アマゾンなら注文履歴フィルタが便利)

紙のレシートや領収書は台紙に貼ってファイリングするなど一般的な方法で管理します。写しもPDF化しておくとより安全だと思います。

アマゾンの注文履歴はChromeやFirefoxアドオンの「アマゾン注文履歴フィルタ」を入れると、その年に注文したものの領収書が一括で取得できて便利です。台紙に貼る、といった作業はなんだかんだ時間とスペースを使うので、買い物が多い人はWeb購入がオススメです。

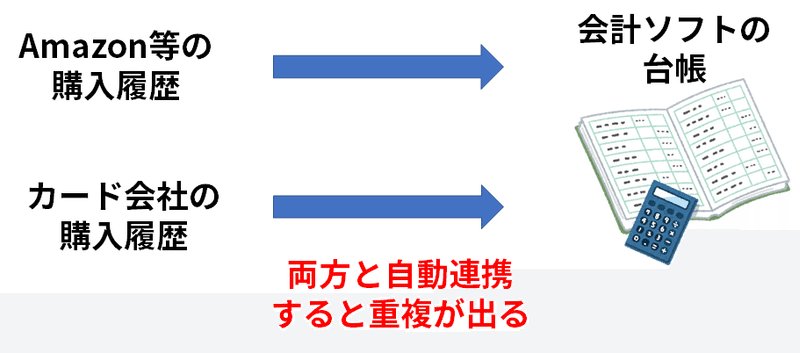

3.会計ソフトの自動連携でハマるポイント

クラウド会計ソフトを使うと、事業口座やアマゾンなど購入先のデータを自動連携し、会計ソフトの帳簿に落とすことができます。

入力の手間が省けてとても便利ですが、使い始めでハマるポイントを簡単に書いておきます。

◆自動連携で二重登録が起きる

例えば、アマゾンの購入履歴と、アマゾンの支払いをしているカード会社の購入履歴を同時に連携してしまうと、同じ支払のデータが台帳に二重で登録されてしまいます。

アマゾン等の購入履歴の方が、商品名など詳細なデータが見れるのですが、私は上記のトラブルを避けるため、カード会社の履歴のみ連携することにしています。

◆古いデータが自動連携できない

普通預金のデータなどで、古いデータは取得できない場合があります。

結局手入力するしかなくなるので、会計ソフトは使うものが決まっていれば、早めに入れて、連携してしまった方が手間が減らせると思います。

4.帳簿記入例のExcelデータ

帳簿記入例のみ参照したい人もいるかもしれないので、Excelデータも貼っておきます。

以上、青色申告における帳簿のつけ方をケーススタディの内容に沿って紹介し、会計ソフトの自動連係でハマるポイントについても少し解説しました。

申告書類の記入方法の記事と組み合わせると、帳簿記入から書類作成まで一通りの内容が理解できると思います。

確定申告の作業で苦労している方の参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?