スシロー事件から考える日本のITリテラシー

高校生が起こしたスシロー炎上事件

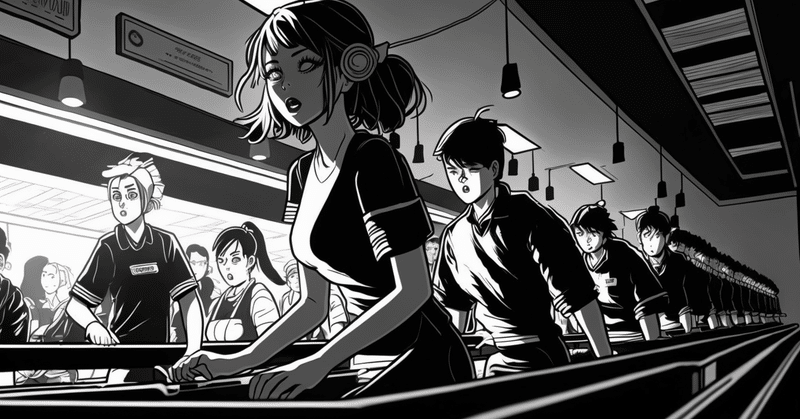

回転寿司チェーン「スシロー」で、少年が醤油のボトルや湯飲みをなめ回し、寿司に唾液をつけた動画がSNSで拡散されたことで、衛生面に不安が広がり、「フード&ライフカンパニーズ」の株価が暴落した。スシローは被害届を提出し、店内の対策を行ったが、少年と保護者は謝罪しても、スシローは刑事・民事の対処を継続するとして被害届を取り下げなかった。

中華チェーン「王将」がとった対策

中華チェーン「餃子の王将」は、テーブルに置くギョーザのたれなどの調味料を撤去し、注文を受けてから店員が提供する形式に変更したことが明らかになった。容器に虫が混入した動画の投稿や飲食店で相次ぐ迷惑行為を踏まえ、衛生管理を徹底するために運用を見直したとしている。王将フードサービスは、「ご不快な思いをさせたことに対しまして、心より深くおわび申し上げます」と陳謝する声明を出した。

大手の「餃子の王将」が調味料を提供する形式を変更したことが、他の飲食チェーン店でも連鎖的に影響を与える可能性がある。例えば、有名焼肉や日本食店などフランチャイズ展開をしている店舗については比較的安価で提供してるケースもあり、今回の事件のように若い客がまた悪戯行為にでることも考えられる。このようにこれまで顧客のことを一番に考え利便性を追求していた飲食店は客の不法行為がきっかけで不便になっていく。

法整備とスマホ・SNS教育の必要性

各メディアでは「以前からこのような不法行為はあったが、それが単にSNSで可視化されただけ」というコメントがあった。しかしながらあまりにもこのような事件が続く場合は法整備も考えられる。若者に対するスマートフォン所有の年齢制限、保護者も含む罰金額の訂正など。社会の変化に合わせて人はなにげにモバイルデバイスを持つようになったが実際に使用方法などは教育されていない。昨今の不祥事を考えるとSNSやスマートフォンの使い方についてはデジタル道徳のような利用者を教育する時間も作る必要があると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?