日本画ってなあに?

美術にさほど詳しくない多くの人は日本画=昔の日本の絵画と考えていて、写楽の浮世絵も、俵屋宗達の風神雷神も、達磨大師を描いた禅画も日本画だと思われている節がありますが、これらは日本画なのだろうか?

そもそも日本画という言葉が最初に使われたのは明治15年(1882年)に当時政府のお抱え外国人として日本にやってきて東京美術学校の設立にも関わったアーネスト・フェノロサが行った《美術真説》という講演です。この講演でフェノロサは、「油絵」と「日本画」を明確に対比させ、「油絵」よりも「日本画」の方が優れていることを説いた。つまりフェノロサは「油絵」と「日本画」という概念を作ったのであり、「油絵」の入ってくる江戸以前の絵画は、日本画の範疇外です。(概念の置き所がない)

この講演でフェノロサは日本画の特徴として以下を挙げました

・写真のような写実を追わない。

・陰影が無い。

・鉤勒(こうろく、輪郭線)がある。

・色調が濃厚でない。

・表現が簡潔である。

でも時代が移っていくにしたがって

この特徴に合わない日本画も登場することになります。

現代では日本画の定義は技法や表現ではなく岩絵具と膠という日本画特有の画材を用いることを日本画とするという専門家が多いようですが、専門家でも意見がわかれているそうです。

明治より前、つまり江戸以前の日本の絵画は、丸山派、狩野派、禅画、南画(文人画)というように流派や様式によって分類されていましたが、まとめて日本の絵画を指す言葉はありませんでした。なので狩野派の障壁画を「日本画」と呼ぶには??なのです。

では油絵に対する形で生まれた「日本画」は当時どのようなポジションだったのでしょうか?

明治時代に日本画は

・幕府や藩などの顧客がいなくなった

・絵の注文はめずらしい油絵に移っていった

・写真が登場し、絵で記録する需要がなくなった

・印刷技術が輸入され、版画というメディアの価値が下がり、原画の制作も減った

とまあメタメタに状況が悪かった。

だからこそ、日本に肩入れするフェノロサは日本の絵画をまとめる言葉を作り、価値を植え付けようとしたのかもしれません。

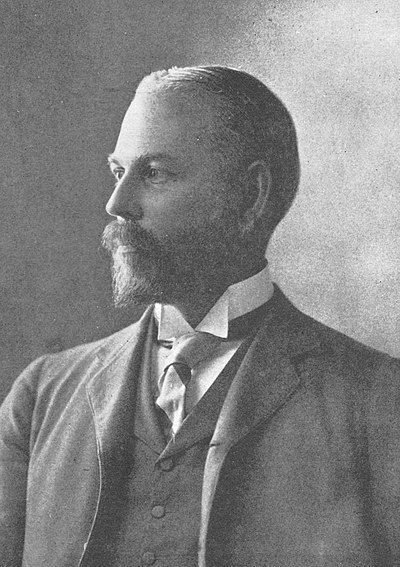

とにかくフェノロサは日本美術贔屓でした。1878年に来日し東京大学で哲学、政治学、理財学(経済学)などを講じていましたが、そこで日本美術に目覚め、1886年からの文部省図画取調掛委員として岡倉覚三(天心)とともに欧米調査旅行を行いました。この旅行の報告に基づいて1887年に東京美術学校が設立されました。初代の卒業生には横山大観らを輩出しました。

岡倉覚三はその後日本美術をリードし(本人は画家ではない)横山大観のほか、橋本雅邦、下村観山・菱田春草ら優れた日本画家を育て、日本画は復興していったのでした。

ちなみに設立同時の東京美術学校には西洋画科はありませんでした。だって日本画びいきのフェノロサが主導した学校だもん。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?