新人教育で研究公正教育を

2019年8月9日、愛媛県農林水産研究所様の新人研修で、研究公正を軸に、組織運営やコミュニケーションについて学ぶ講演を実施しましたので、ご紹介します。研修で用いた資料は文末のリンクで公開しています。

1 新人研修としての研究公正

事前の打ち合わせで、主として入所して数年の職員31名(女性13名、男性18名)が対象であることから、研究公正だけでなく、研究公正が組織運営に与える影響についても取り上げ、また事例研究で職員同士の意見交換を行って、業務全体に波及する課題であることを明確にしました。

研修資料まとめより

2 思い込みの恐ろしさ

私の講演では必ず最初に以下の動画を使って、思い込みの恐ろしさについて体験してもらっています。Selective attention testという動画ですが、もし見たことがなければ、ぜひ何人かで行ってみてください。

参考までに、私が1000人以上に実施した結果は半々の確率になります。今回は珍しく回答が偏りましたが、みなさん意外な結果に周りと顔を見合わせたり、話し合ったりして、それまでのやや硬い表情がほぐれました。また、動画を見ることで、ひとりでは間違うことがあることを実感し、だからこそコミュニケーションと、自由に意見の言える風通しの良い運営の重要性を感じてもらえたようです。

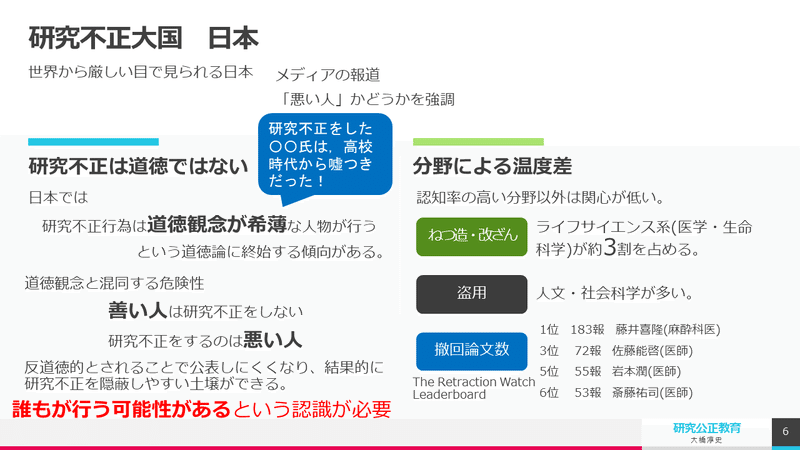

3 研究公正と道徳の混同

研究公正教育を道徳教育と混同することで、教育効果が低下していることを実感しました。研究倫理が求めているのは、ねつ造・改ざん・盗用をはじめとした研究のルールを守ることであって、道徳的な「善い行い」をすることではありません。しかし、とくにメディアで研究倫理と善悪二元論が混同されて「悪人が研究不正行為をする」と報道されるため、「私や私の同僚に悪人はいないのだから、研究公正教育は必要ない」という思い込みが生まれているようです。

事後アンケートでもっとも記述が多かったのは、この点でした。「善悪と研究倫理を混同していた」「先輩や同僚が善良な人々であっても研究不正は起こりうることに気をつける」などの意見が寄せられました。職場や教育機関で研究倫理教育を施行する際に、研究倫理と善悪二元論を分離して議論することが、もっとも課題になるポイントなのではないかと思います。

研修資料より

4 対話で考えよう

特定の状況で自分ならどうするかを決め、チームで話し合いました。申請書の作成、研究成果の発表という職場で起こりうる事例について、状況を設定して、「自分はどう行動するか」をチーム内で話し合いました。行動には、正解や不正解はなく、どのような基準で判断するかによって結果が異なります。異なる部署の職員同士でチームになっていますので、それぞれの判断基準は、同じ部分も異なる部分もあります。そうした違いは、実際に話してみないとわかりません。こうした話し合いは、チームのカラーがもっともでます。大まかに、和やかな話し合いのチーム、真剣な討論が行われるチーム、そして早々に話し合いをやめてしまうチームにわかれました。どれが良いかは内容にもよりますが、風通しの良い運営のためには積極的に意見を交換する行動があると良いと思います。

5 事後アンケートより

身近な研究不正事例を取り入れ、話し合って、誰もが研究不正行為を起こしうることを確認する研修方法は多くの職員に好評でした。とくにSelective attention testの結果で、「意図しない(悪意のない)研究不正行為」の発生可能性を強く感じたことが、その後の話し合いで意見を言う重要性としても活かされたようです。

自分では正しい行いを心がけていても、研究不正行為・望ましくない研究行為は起こることがあります。それは人間の注意力には限界があるからなのです。だからこそコミュニケーションが必要で、そのためには意見を言いやすい組織運営が必要だという主旨は好評を得ました。また、研究倫理をもっと学びたい、職場で研究公正について互いに教え合う機会を持ちたいなど、今後に向けて発展的な意見も得ることができました。

6 資料を公開しています

研究公正教育における課題は、道徳との混同から「善い行いをしていれば研究倫理は必要ない」という思い込みを生みやすい点にあります。研究公正への無関心は、結果的に研究不正行為や望ましくない研究行為を増大させるため、まず研究公正の概略を伝える教育カリキュラムが必要だと思います。研修で用いた資料は以下で公開しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?