デジタル時代のストレスケアを考える

今回ご登壇頂いたのは、マイコーピング株式会社で代表取締役を務める徳政憲和さんです。

徳政さんは、コニカミノルタでの新規事業・IBMでのCRMコンサルタント、GBS事業のリソース管理部長・アドビでのエクスペリエンス・クラウド事業の経営企画本部長を経てマイコーピング株式会社を創業され、国内でのコーピング拡大に取り組まれています。

今回は、徳政さんから、急速に変化しストレスも拡大しているデジタル時代におけるストレスケアについてお話頂きました。

※本記事は、2020年10月8日に開催されたHR Millennial Lounge#11」のイベントレポートとなります。(テーマは「仕事やキャリアと「こころ」について考える~ ウェルビーイング、コーピング、コーチング」になります)

はじめに

初めまして。マイコーピング株式会社の徳政と申します。

初めに簡単に私の自己紹介をさせて頂きます。

新卒で、コニカミノルタに入社し、新規事業の海外営業・マーケティングをした後、IBMビジネスコンサルティングサービスに転職しCRMコンサルタントを経て、日本IBMにてグローバル・ビジネス・サービス(GBS)事業のリソース管理部長、上海のオフショア拠点での駐在なども経験しました。

その後、アドビにてエクスペリエンス・クラウド事業の経営企画本部長も務め、今年2020年にマイコーピング株式会社を創業し、現在はパートナーの岩間さんと共に認知行動療法に関する事業を行っています。

私がマイコーピングを創業したは、私自身の経験に基づいております。

私自身も受験・留学・就活・結婚生活・転職など全てのライフステージで「不安」を抱えて失敗した経験を持っており、「不安」に苦しんだ15年間でした。

その中で、認知行動療法に出会い、カウンセリングの方法論でうつ症状を克服することができました。

また、実際に受けてみて、認知行動療法はシンプルかつ実践的な方法論だと実感したため、「ストレスに対処するスキル=コーピング」をもっと広めたいと考え創業いたしました。

このような経験も踏まえて、本日はデジタル時代のストレスケアを考えると題して認知行動療法についてお話したいと思います。

現在の国内のメンタルヘルス状況-メンタルヘルスはタブーに-

直近ではコロナウイルスの影響もあるといわれていますが、日本のうつ病患者は、顕在化されているだけでも100万人を超えており、メンタルヘルスは社会の大きな課題となっています。

原因は様々あるといわれていますが、ビジネス環境が急速に変化かつ複雑になっている中で、ストレス因子が増加していることなどが大きな原因と考えられています。

現在、うつ病患者は男性、女性とも継続的に増加しておりますが、比率は女性が高くなっています。

しかし、これは男性の方がストレス耐性が高いというわけではなく、顕在化していないためであると考えられ、男女共に対応が必要という状況です。

これだけうつ病患者が増加してくると、精神疾患による休職者も増えてくることになりますので、これは企業にとっても大きな損失になり得る状況であります。

つまり企業にとっても取り組むべき大きな課題と言えるのです。

日本ではメンタルヘルスという言葉自体すごくタブーのように取り扱われる傾向にあります。

日本の文化として、うつ病をはじめメンタルヘルスにおける体験を他者へ共有することが容易にできない状態であり、各人が一人で悩みをため込みがちの状況です。

その結果、セラピーやカウンセリングも一般化されづらくなっています。

また、コスト面でもハードルが高く、産業医の方も認め、保険対象とならない限りカウンセリング費用は5,000円~10,000円程度/回の負担が必要となっており、すごく高いイメージがついています。

このようなイメージもあり、積極的なカウンセリングの受診を妨げられている状況です。

アメリカのメンタルヘルス動向-「心」を重視したマネジメントの流行

一方、アメリカではメンタルヘルス領域のスタートアップが急増しており、ユニコーンと呼ばれるような企業も登場しています。

事例を二つ紹介させて頂くと、「Talkspace」というオンラインカウンセリングサービスでは、スマホで簡単にセラピーを受けることができるようになっています。

こちらは、SaaSモデルで週39$程度となっており、手軽さもあってか会員数は100万人を超え、年間数十億の売上も実現し、最近では約60億円の調達もするなど急成長をしています。

続いて、「Calm」というマインドフルネスアプリですが、こちらもスマホでマインドフルネスを学べるようになっています。

こちらは最近の調達でユニコーンと呼ばれるようになり、4,000万以上のダウンロードを達成し、年間売上100億円を超えているような状況です。

実際本企業では、クリエイティブに溢れた動画配信を行っており、急成長をしたと考えられます。

また、ご紹介した企業以外にも本領域で一説によると1,000社近くあると言われているほど、注目領域となっています。

この流れと合わせてアメリカでは、経営の分脈でも心を重視したマネジメントが非常に流行っています。

心を重視したマネジメントは幅広く、①共感型のリーダーシップであるEQ、②「いまここ」に集中するためのマインドフルネス、③やり抜く力として本にもなったりと話題になっている「レジリエンス」、④自分自身への

愛、自分への共感という自分をちゃんと褒めよう「セルフコンパッション」などがあげられます。

最近では、マインドフルネスをきっかけに東洋思想的な考えがアメリカにも流行してきています。

このような考え方を踏まえ、マネジメントに応用していこうというのがアメリカで注目されており、ハーバードビジネスレビューでも盛んに特集が組まれるなど、ウェルビーイングの再築が大きなテーマとなっています。

デジタル化のストレスの影響-日本国内のストレスが増大

この背景としてはやはりデジタル化の進展があり、特にアメリカでは圧倒的にデジタル化が進んでいるため、ソフトウェアが非常にビジネスに入り込んできています。

それに伴ってマッキンゼーなどがいうように組織モデルにおいても、アジャイル組織というフラットかつ小規模の新しい組織モデルで新しいイノベーションを起こしていくという流れが、デジタル化の流れに合わせて非常に強くなってきています。

その影響を受けが心理的安全性や、ミレニアル世代にとって最適な組織モデルのような点も注目されています。

面白いのは、ソフトウェア化が進むと反対に人間の価値を問われ、ソフトウェアが価値を生み出したときに人間はそれらをどのように駆使し、どのようにコミュニケーションしていくかが議論されているという流れになっています。

一方で、ご存知の通り日本はやはりまだDXはバックエンドの変革に留まっており、デジタル化が非常に遅れています。

また、「メンバーシップ型雇用」という流動性が高くない長期雇用を前提とした人事制度があることも影響しています。

加えて、先ほどご説明したメンタルヘルスの話題がタブーになっていることもあり、なかなか会社の経営の分脈でマインドフルネス等の精神的な部分を議論するのが当たり前にならない状況になっています。

その結果として、アメリカで起きているような経営の文脈で「心のマネジメント」に焦点を与えることが難しくなっています。

以下はISSPという国際比較調査となりますが、日本は31国中でストレスを感じている割合が上位となっております。

さらに、よくニュースなどでも紹介されていますが仕事が面白いというのは反対に低く、ほぼ最低ランクになっており、ストレスと仕事へのモチベーションの低さが日本の労働環境の象徴的な話になっています。

このように、これまでお話してきたデジタル化されたビジネスに日本はあまり変えることができておらず、古典的な仕事のストレスをまだ引きずってしまっていると考えられます。

ストレスと仕事-心は仕事を支える「OS」である

皆さんご存知の通り、仕事は組織内と組織外両方のストレスによってパフォーマンスがかなり左右されてしまいます。

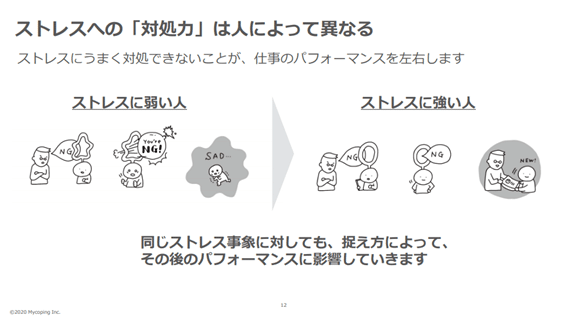

一方で、ストレスへの対処力は人によって異なります。

ストレスに弱い人は、例えば上司に怒られただけでも落ち込んでしまう、「もう私の人生終わりだ絶望だ」といった風に思い悩んでしまいます。

一方、ストレスに強い人は少し怒られたぐらいだと、まあ少し改善すればいいかと思いうまく対処することができます。

このように、ストレス事象に対しても、捉え方によってパフォーマンスの影響も変化していくというのが大きなポイントとなっています。

日本においてはこの「ストレス対処力」を強めることが重要であると私は思っており、マインドフルネスとかセルフコンパッション等アメリカで流行している概念よりも先に認識すべきと思っています。

その理由としては、うまくストレス対処できることが仕事で必要なスキルを支えるOSのような存在となり、ストレスのかかる状態でも例えば論理的に考えることができたり、うまく人と話し意思決定ができることに繋がると感がています。

つまり、ストレス対処力が低いと、いくら資料作成力があったり交渉力があってもうまく力を発揮することができなくなっているのです。

そのため、レジデンス的概念ともいえるかもしれませんが、ストレスにどう対処するかというベースとなる部分というのを鍛えていく必要がありますし、私が重点的に取り組んでいきたい分野でもあります。

マイコーピングにより、「働く人」のストレス・マネジメントを支援

私が創業したマイコーピングでは、「働く人」のストレス・マネジメントに対して、テクノロジーとストレス領域のストレスマネジメントと認知行動療法を組み合わせて、働く人がうまくストレスに対処していけるように支援していきたいと考えています。

実際noteやcakesで有料連載をしており、そこで認知行動療法の考え方、ストレスケアの考え方をいろいろお話ししており、実際に働いている人たちからも好評の声を頂いております。

本領域は中々抽象的な概念であったり、いきなり仕事に持ち込むことは難しい部分があるため、日本においてはまず知識を広めることに取り組んでいきたいと思っています。

繰り返しになりますが、日本はまだやはり旧態依然とした組織構造があるため、そのような点にうまく対処して、そのストレスをどう使いこなしていくかについて発信できればと思っています。

法人の方向けには顧問サービスとして、アドバイザリーから研修、パートナーである岩間さんによるオンラインカウンセリングの提供、アメリカの最新事例を踏まえたコンサルティングの提供も行っておりますのでご興味あればお声がけください。

最後にまとめとなりますが、非常にデジタル化されている世の中で人間のストレスは高まっており、ストレスにどのように対応していくかが重要なテーマとなってきています。

一方で、アメリカで起きていることがそのまま日本で再現されることは想定しづらく、日本の場合は人事制度も変化していないため、まずはそこから変革していく必要があるフェーズです。

その変化を踏まえて、まずは全員がストレスにうまく対応していけるように今後支援していきたいと思っております。

以上です。ありがとうございました。

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。