ヤクシカ、屋久島から全国へ 〜 ジビエ・加工品としての利活用現場レポート

本稿は『けもの道 2018春号』(2018年4月刊)に掲載された記事を note 向けに編集したものです。掲載内容は刊行当時のものとなっております。あらかじめご了承ください。

写真・文|安藤“アン”誠起

世界自然遺産の島でも起きていたシカの食害

九州本土の最南端から南へ約60kmの海上に浮かぶ屋久島は、花崗岩が隆起してできた円形状の島だ。周囲132km、島面積504.89㎢のこの島は、樹齢7200年説もある巨木・縄文杉をはじめ、島内の大部分が深い原生林で覆われている。その類を見ない豊かで多様性のある自然環境が評価され、1993年には世界自然遺産に登録された。

昔から屋久島では「サル二万、シカ二万、ヒト二万」と言われるほど、鹿が多いので有名だ。現在も島民の人口約13,000人に対して、鹿の推定生息数は2万頭を超えるとさえ言われている。

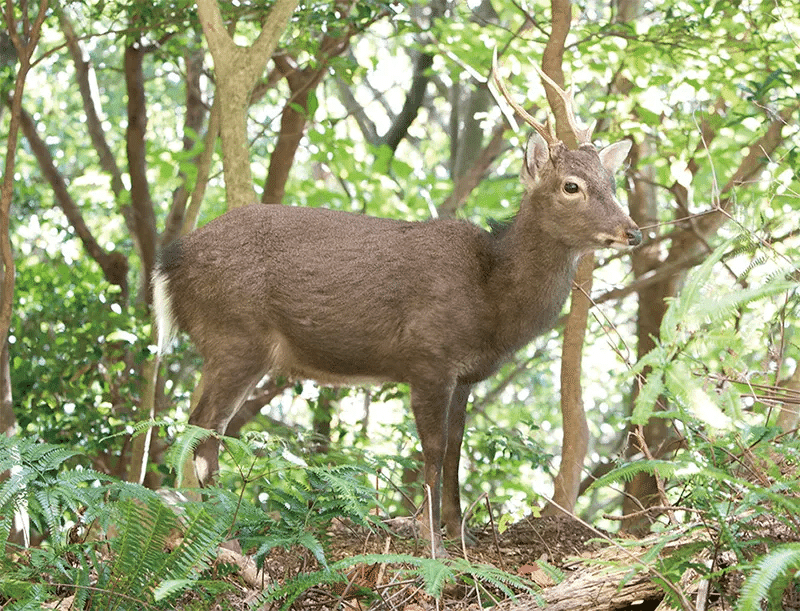

この島に生息する鹿が「ヤクシカ」だ。ニホンジカの亜種で、体重約19~37kgという小型の鹿。屋久島と口永良部島にのみ生息している。

他のエリア同様、屋久島もまた鹿の農業被害に悩んできた(島にイノシシは生息していない)。森の木々は元より、名産であるタンカンやポンカンといった柑橘類の樹木や、芋焼酎の原料である芋などの被害も深刻だった。

「ヤクシカ」を獲って肉を食べる「ヤクニク屋」

しかしながら、2006年、鳥獣被害防止特措法が制定され、有害駆除に報奨金が支払われるようになってきた頃から、その流れが大きく変化してきた。

行政がわな猟の狩猟者登録をサポートしたこともあり、ヤクシカの捕獲数は増え、結果、農作被害やロードキル(*)が減少してきたのだ。

*編集部注:クルマに轢かれるなど、野生動物が道路の影響によって死亡すること。

だが、捕獲された個体はおもに埋設処理され、その肉はあまり活用されてこなかった。そこで、このヤクシカをジビエや加工品として利活用しようというムーブメントが生まれてくる。

この動きを牽引してきたのが、島内初にして唯一のヤクシカ専用の食肉処理施設「ヤクニク屋」。代表を務める牧瀬一郎さんは、ハンター歴25年で島内でも名うてのハンターだ。

「元々、叔父さんが狩猟をやっていて、山も好きだったので狩猟をはじめました。2009年に島内タウン誌『屋久島ヒトメクリ』で、『ヤクシカ食うべし!』という連載をはじめたんですね。ヤクシカを屋久島の新たな特産として普及させたいなと思って。有害駆除で捕った個体を有効活用できるしね」

そんな折、牧瀬さんはひとりの人物と出会う。ヤクニク屋の企画営業担当で、今では牧瀬さんの良き右腕となっている櫻井泰之さんだ。

横浜市生まれの櫻井さんは、2010年に山梨県の道志村で開催されたイベントで、鹿肉を食べて衝撃を受けたという。

「むちゃくちゃウマかったし、今までに食べたことのない肉質だったんですよね。そのとき、かつて焼き肉屋を営んでいた亡き祖母の秘伝のタレと組み合わせて、皆に食べさせたいなとも思ったんです」

早速、各地から鹿肉を取り寄せて、リサーチをはじめた櫻井さん。2011年に知人に会いに屋久島を訪れた際に、牧瀬さんを紹介され、そこでヤクシカを食べる機会を得る。

「これがほかの鹿肉とはまったく別格! それまで思い描いていた構想はここでやるべきだなって思って。島に食肉処理施設を作って、ヤクシカを販売できたら…と牧瀬さんに相談しました」。

この2人の出会いから、施設設立が現実的に動きはじめる。

行政とのやり取りにはじまり、北海道や和歌山、長野にも赴いて現地の処理施設を視察。解体ガイドラインもしっかりと習得した。

設備にかかった費用の内、300万円だけは行政の助成金で補填したが、あとは自分達で資金を捻出。土地は牧瀬さんが所有していた空き地を整地から手掛けた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?