【実験】ホールトマトを強火で加熱したら酸味が無くなって美味しくなるか?

ここ数年ずっと疑問だった、「ホールトマトを強火で加熱すると酸味が無くなる」説、一回数値で見ておきたいなと思い、実験してみました。

見かける主張の内容は、こういうもの:

「ホールトマトを強火で加熱すると、トマトに含まれるクエン酸に175℃以上の熱が加わり分解されるので、酸味が取れる」

さらにオプションとして 「たっぷりの油で」というのも入ることも。

加熱温度の実現性と、味の影響について実験しました。

結果(簡易版)

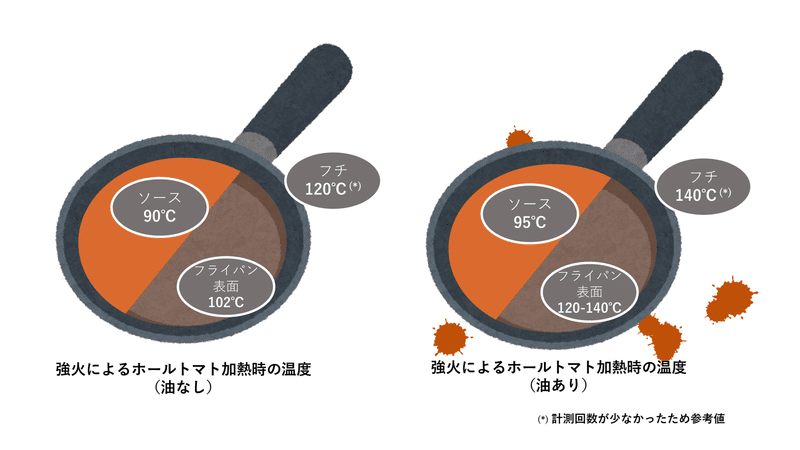

強火まで加熱してもソース部分、フライパン表面ともに175℃には達しませんでした。ソースは最後まで100℃を超えることがなく、フライパンは油を追加した場合のみ、140℃を超える結果となっています。

油の有無で表面温度が大きく変わり、

油を追加したときのみ140℃に

フライパンを傾けて露出した面を計測した際、

加熱された油を含めた温度が計測されたとか、

油により水分蒸発が抑制されていた可能性がある

また、非常に面白かったのが、弱火の方が圧倒的に味の評価が高くなった、ということ。

+弱火だと美味しく感じる

強火で加熱したものは、スカスカになっている

という感想もあったので、

香気成分が飛んでしまっている可能性がある

以下、詳細と考察です。

仮説

「ホールトマトを多くの油と一緒に強火で加熱すると、トマトに含まれるクエン酸に175℃以上の熱が加わり分解されるので、酸味が取れる」

という主張は誤りを含む。

仮説は:

「ホールトマトを多くの油と一緒に強火で加熱すると、酸味を感じにくくなる可能性がある。ただし、少なくともホールトマトのクエン酸に175℃以上の熱は加わらない。」

「酸味を感じにくくなった結果、トマトソースを美味しく感じる」

この仮説に誤りがないかを検証する。

確認方法(概要)

調理手順について

ホールトマト800gをブレンダーで粉砕後以下の5つに分け、処理を行った。

弱火は火の先がフライパンに当たるよりも少し強めくらい

何れもソースは沸騰するが、強火の方が激しい

A、Cについては温度計測を行い、フライパンとソースの温度を確認した。

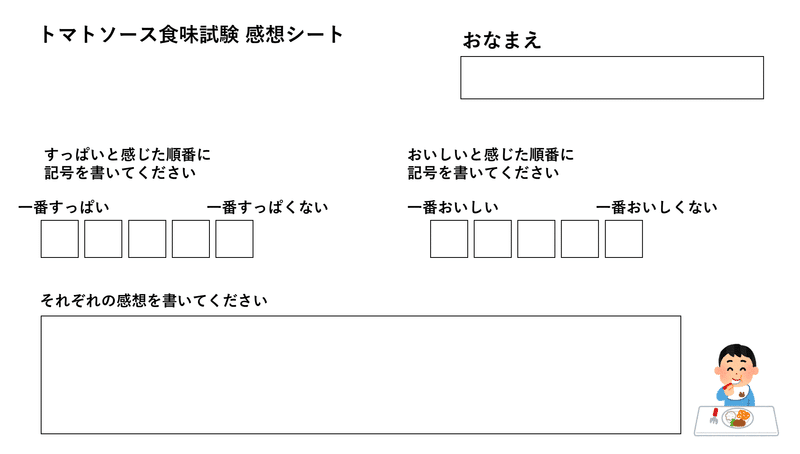

酸味とおいしさの測定について

簡易な食味試験として、自身を含むテスター5名がそれぞれ順位付けを行った。

順位に応じて、5点~1点の点数を各ソースに与え、合計を算出した。

一番酸っぱくないものは5点、一番美味しいものは5点としている。

(感想は結局口頭で聞いた)

結果

ホールトマト、およびフライパンの温度について

強火で加熱をしても、フライパンの温度が175℃に達することはなかった。

油を追加しなかった場合は、フライパン表面が僅かに100℃を超えることはあったが、通常は100℃未満の温度となった。

油を追加した場合、フライパン表面が120℃を超え、ときには140℃を超えることもあった。一方どのような状態でもソースの温度は100℃を超えることはなかった。

ソースがはねまくるので注意)

なぜこのような理由になったかは、結果の考察を参照。

加熱による味の変化について

食味試験による結果は以下の通りとなった。

PQRは未成年、STは大人。好みも違い、

また平日の食事は基本全員異なる。

B[油有り+弱火]が圧倒的に酸味が少なく、

美味しいという結果になった

油と加熱強度でグループ分けしたところ、

明確な差が出た

サンプル数は多くはないが、油および加熱の強度で傾向が見られた。

総合では、油有り、弱火加熱のBが圧倒的に良い評価となった。

強火と弱火でトマトソースの酸味の評価に大きな差は出なかった。つまり、加熱の強さは酸味にはほぼ影響しないということが判明した。

一方、油の有無は酸味の感じ方に影響を与えた。

油が有るほうが酸味を感じにくかった。強火と弱火でトマトソースの美味しさに大きな差が出た。

弱火の方が圧倒的に美味しいという評価となった。油により酸味を感じにくかったAよりも、酸味を感じやすかったDの方が美味しいという結果になったため、火力による美味しさへの影響は大きい。

なぜこの順位になったかという理由については後ほどの考察で挙げる1点を除いてはなかった。一方で、言語化が困難でありつつも、5段階評価で調理方法による味の違いに明確な差が出た点は特筆するべき事項として挙げられる。

結果の考察

なぜホールトマトの温度が上がらなかったか?

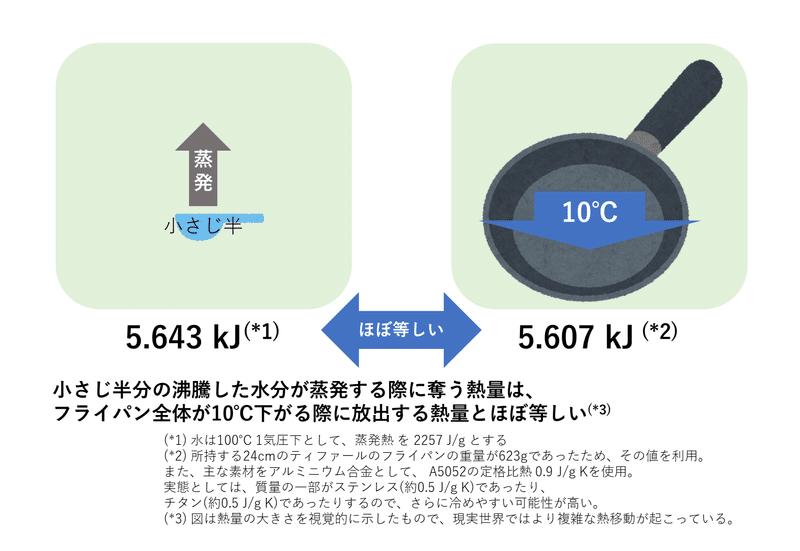

油が無い状態で温度が上がらなかった理由は、強火で加熱したフライパンの熱がホールトマトに伝わり、液体状のホールトマトが約100℃を超えた段階で水分が蒸発したためと考えられる。この蒸発が多くの熱を奪うので、原則ホールトマトに十分な水分がある限り100℃を超えないと見られる。

蒸発時に奪う熱の量については、24cmのフライパンを623gのアルミニウム合金の塊だと考えた場合:

小さじ半分の沸騰した水分が蒸発する際に奪う熱量は、フライパン全体が10℃下がる際に放出する熱量とほぼ等しい と考えると良い。

(実態はアルミニウム合金より冷めやすい素材も含んでいる事が多いため、さらに温度を下げないと熱量が釣り合わない可能性がある)

実測値ベースだとおよそ

4~6秒程度の強火加熱がこの熱量に相当する

水分がなくなり温度が上がったホールトマトがどうなるのかは、追加の考察内「175℃のホールトマトはどういう状態?」を参照(175℃になる前に真っ黒こげになったよ!って内容)。

なぜ油の有無でフライパンの温度に差が出たのか?

油を入れて強火で加熱した際、ソース自体は水分の蒸発で温度が100℃を超えなかったが、油によって蒸気の逃げ道が塞がれ、蒸発に必要な潜熱がフライパンおよび油から奪われなかった可能性がある(ここはちょっと自信が無い)。

よってフライパン表面温度の計測時は、フライパンに残留した油、もしくはフライパン本体自体が140℃に達していたと考えられる。

強火で加熱をした際は絶え間なく攪拌していたため、炒めるように加熱をする結果となった。つまり、炒めるように加熱をしても、攪拌によるホールトマト内の熱の均一化と、蒸発によって潜熱が奪われることにより、ソースの温度は100℃を超えることはないと考えられる。

なぜ強火にしても酸味が飛ばなかったのか?

今回の評価では、強火と弱火でトマトソースの酸味の評価に大きな差は出なかったため、強火で加熱をしても酸は飛ばないとなった。

これには複数の理由が挙げられる。

そもそも強火で加熱しても水分が有る限り175℃には達しない為、分解が始まらない

トマトに含まれるクエン酸は酢酸と違い、ほとんど揮発しない(つまり、酸が飛ばない)

そのため、トマトソースの濃度が上がると、酸味の濃度も同時に上がる。

なお、万が一175℃になっても酸味は残る。

追加の考察「175℃になったら、一気にクエン酸が分解されるの?」を参照。

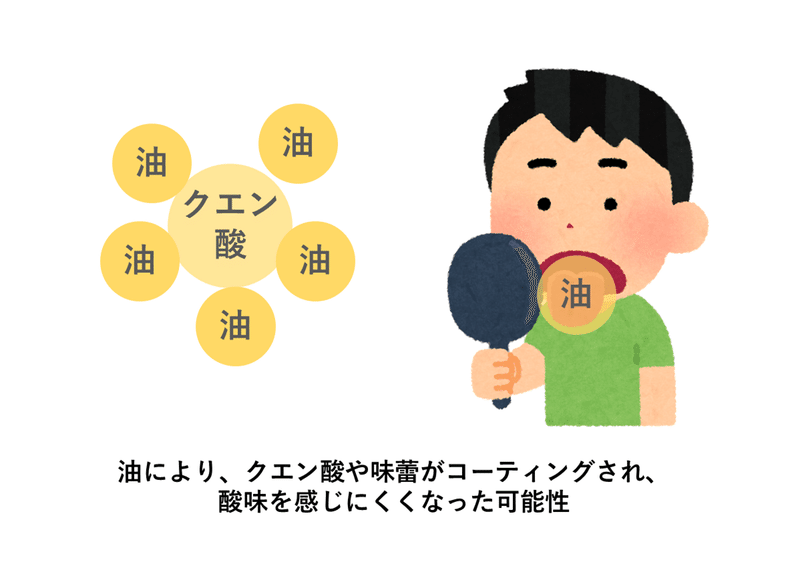

なぜ油が入ると酸味を弱く感じるのか?

油によって酸味の成分、もしくは、舌がコーティングされたのが理由と考えられる。

(100gの水と15mlの酢の混合液を舐めたら

酸っぱくて美味しくなかった)

なぜ弱火の方が美味しいトマトソースになったのか?

食味試験の感想は、はっきりした説明は多くは見られなかった。

(意識して訓練しないとコーヒーの味を言語化できないのと似ている…)

1つ興味深かった感想が、「C(油なし強火)のトマトソースは、味がスカスカで美味しくない」というもの。

強火だとホールトマトの温度が高く、また加熱時間が短かったことが挙げられる。このような強火だと、トマトに含まれる香気成分が揮発してしまう可能性があるため、それにより美味しさを感じなくなった可能性がある。

さらに、加熱時間が3~5分程度と短かったため、トマトソースの青臭さが残ってしまっている可能性も考えられる。

これが正しい場合、C、およびAのトマトソースは、香りが飛んでしまい美味しくないトマトソースとなるため、低い評価を招いたと考えられる。

(この後クッキーを与えた)

以下論文は古い為、今のトマトと性質が違う可能性は有るが、上記見解を補足するものとなる。

トマトは、90℃で1分加熱した状態では青臭みが強く、5分加熱した試料は青臭みが残っていると評価されたが、10分加熱した場合は青臭みがないと評価された。90℃で10分間加熱した試料のにおいは明らかに未加熱のものと異なっていて、甘く重いにおいに変化しているように感じられた。

果実・野菜の香気成分(第2報), 日本食品工業学会誌,

1967, 14 巻, 10 号, p. 444-449, 公開日 2009/04/21

また、温度に関しては新しい見解も見られた。以下では70℃程度の加熱ケースが示されている。今回は弱火でも90℃であった為該当はしないが、さらに低い温度で加熱をするとまた異なる結果が得られることが期待される。

これ以外だと、利用した調理器具の違いや、調理者の強火調理技術が影響を与えたという可能性も考えられる。

結論

今回の検証の範囲における結論としては以下:

「ホールトマトをたくさんの油と一緒に強火で加熱すると、酸味は感じにくくなったが、それは油による影響だった。また、少なくともホールトマトのクエン酸に175℃以上の熱は加わっていなかった。」

「感じる酸味の強弱とトマトソースの美味しさは完全には相関しない」

「油の追加は、酸味を鈍らせる効果がある」

「油の有無による美味しさの感じ方には個人差がある」

「弱火で加熱したトマトソースの方が、強火で加熱したトマトソースよりも美味しいものとなった」

「酸味も要素の1つだが、酸味以外の風味等の要素もトマトソースの美味しさに大きな影響を与える」

今後の展望

火力を抑えた調理がトマトソースの評価向上に寄与する可能性が高いことが判明したが、強すぎない火力帯の中でも火力によりトマトソースの食味に変化が生じる可能性がある。

トマトソースの風味に大きな影響を与えない火力の境界やその効果の検証により、弱火の風味を残しつつ、調理時間を短縮できる可能性を探索することができる。

所感

…と、このような結果になりました。

酸味を減らすことにばかり注力して、他の観点を疎かにしてはいけないのかなと感じています。酸味も美味しさの一部になるので、意識して活用していけると良いと思いました。

ありきたりな表現ですが、素材の美味しさを引き出すというのが一番大事だと今回の検証で痛感しました。

追加の考察

今回の検証で、様々な疑問点が出てきたので、追加の考察として残しておきます(技術的に間違っていることを述べていたら申し訳ないのと、表記が正しくない可能性はご容赦願います)。

175度のホールトマトはどういう状態?

一般的には、140℃以上でメイラード反応が活発に、また160℃からカラメル化が起こります。結果、全体的にカラメル化して茶色に変わっていくと言われます。

180度に熱したオーブンに、全体に熱がまわるよう、薄めにホールトマトを容器に入れ加熱した状態がこちら。

水分が残っていると思われる

水分がなくなると急激に焦げる可能性が高い

まだ温度が上がっていないのに真っ黒になりました。

180℃と書きましたが、あまりにも早く焦げるので途中で150℃に変更したところ、それでも焦げが進行しました。

つまり、175度を超えてクエン酸が(それなりに)分解されたトマトソース(を目指した何か)は、真っ黒な炭になっている可能性が非常に高いです。

多めの油を利用したら175℃になるのか?

油の量を増やしてもホールトマトの自体の温度は175℃になりません。

油に触れた部分のホールトマトの水分が蒸発し、急速に熱(気化熱)を奪ってしまう為、ソース自体は100℃近くを維持し続けます。

また、油の比熱は水と比較して小さいので、熱しやすく冷めやすい。一方、水分の蒸発時に奪う熱はさらに大きい為、いくら事前に油を温めたとしても、ホールトマトの100℃以上の温度上昇は期待できません。

オリーブオイルの比熱は1.680 J/(g·K)なので、25gのオリーブオイルの熱容量は42 J/Kとなります。一方、お湯1mlあたりの蒸発熱が2257 Jです。つまり、25gのオリーブオイルの温度が約53℃下がる際に放出する熱量は、約1mlの沸騰した水分が蒸発する際に奪う熱量と同等となります。

また、事前加熱で注意しないといけないのは、エキストラバージンオリーブオイルの発煙点は166℃となっていることです(これは資料により値が変わりますが)。また、高温の油に水分の多い物体を入れると爆発的に拡散し、火事を招く危険もあるため、事前の加熱もあまり推奨できません。

煮詰めたら温度が上がるのでは?

もしホールトマトが煮詰まってきても、混ぜ続けている間は熱が分散し残っている水分が蒸発するので、175℃になることはないでしょう。

かなり煮詰めた後で、ホールトマトを混ぜないまま放置した場合、対流が十分に発生せず、底の水分がすべて蒸発しきった結果、残った水分以外の成分の温度が上がり、その部分に限って175℃になる可能性はあります。ただし、同時に焦げ付くと思われます。

175℃になったら、一気にクエン酸が分解されるの?

クエン酸は175度の段階では完全に分解されません。完全に分解するにはもっと高い温度や、長時間の温度維持が必要です。

部分的に分解されれば、クエン酸自体は多少減少する可能性はある。あと、同時に焦げてしまう。

クエン酸分解後に生成される物質も酸っぱいので、分解されたとしても酸味が無くなるわけではない。

生成されるアコニット酸、イタコン酸は何れも酸性。ただ、酸味をどの程度感じるかは物質により異なる為、クエン酸より酸味を感じるか、もしくはその逆になる可能性がある。

ただ、この状態だと焦げているので苦味でそれどころではないと思われる。

175℃よりもさらに高熱で、長時間加熱すると、残りのクエン酸と、分解生成物もさらに分解される(以下引用参照)。もちろん同時に黒焦げになる。

これは、参考情報の「植物油中に添加されたクエン酸の熱分解生成物とその油に対する安定性に及ぼす影響」の表-2から。

(表2より引用)

180℃ 10分の場合、分解生成物にはクエン酸、アコニット酸、イタコン酸が含まれる

180℃ 30分の場合、分解生成物にはアコニット酸、イタコン酸が含まれる

240℃ 10分の場合、分解生成物にはアコニット酸、イタコン酸、シトラコン酸が含まれる

240℃ 30分の場合、シトラコン酸が微量存在する

植物油中に添加されたクエン酸の熱分解生成物とその油に対する安定性に及ぼす影響,

油化学, 1964, 13 巻, 10 号, p. 533-537, 公開日 2009/10/09,

https://doi.org/10.5650/jos1956.13.533

クエン酸⇒アコニット酸⇒イタコン酸⇒シトラコン酸 のように分解生成されていくと理解しています。

正確性が十分かはさて置き、クエン酸の結晶をクッキングペーパーに乗せて180℃オーブンで暫く加熱したのち、浄水で10倍に希釈してpH試験紙に浸してみました。

15分加熱、45分加熱

乾燥したものは色が変わってしまったが、

どれも検査時はpH2.5だった

融点を超えて液体になり、さらに焦げ付いている

15分時点では透明の液状だった

全てpHが2.5だったということは、クエン酸が残っているか、もしくは、クエン酸の分解生成物が分解されずに残っているという状態と見ています。

また、45分加熱したクエン酸を100倍以上に希薄してほんの少しだけ味見しましたが、やはり酸味を感じました(真似してはいけない…)。

ここから分かるように、トマトソースを加熱する程度では酸味は消えない可能性が高いということですね。

70℃の加熱でクエン酸は減らすことができる?

以下の論文を見ると、少なくとも生トマトの場合、クエン酸(およびリンゴ酸)は、70℃前後の温度帯で減少すると言われています。これは、TCA回路(クエン酸回路)、およびグリオキシル酸回路の活性化にようるものと考えられています。

ただ、この温度帯を通り越してしまうと活性化されなくなってしまうので、強火で加熱をしてしまうとこの恩恵にあずかれません。

弱火でじっくり加熱が良さそうですね。

どの程度クエン酸が減少するかは、参考情報にある、"トマトの糖,有機酸,アミノ酸に与える加熱温度の影響" の図3を見ると分かります。

一方で,有機酸であるクエン酸とリンゴ酸は加 熱温度によって有機酸が減少する加熱時間が異なることが明らかとなった。有機酸の減少は特に70℃処理区で著しく,対照区と比較して70℃- 5minの時点で約1/2程度にまで減少し,70℃-10minの処理区以降もその値を維持した。クエン酸とリンゴ酸はともにエネルギー代謝やアミノ酸の代謝に関わっていることから,これら有機酸の減少は,TCA回路やグリオキシル酸回路などの代謝経路が活性化に起因したものと考えられる。

トマトの糖,有機酸,アミノ酸に与える加熱温度の影響,

美味技術学会誌, 2016-2017, 15 巻, 2 号, p. 21-28, 公開日 2018/10/15

https://doi.org/10.11274/bimi.15.2_21

つまり、この実験では70℃の状態を5分保つと、クエン酸が半分になり、それ以上は増減しなかった、ということになります。

気を付けなくてはいけないのは、この実験では生のミニトマトを利用していること。ホールトマトの場合、加工時に一度加熱して殺菌をしている為、同じ結果が得られないと思われます。

これは、TCA回路やグリオキシル酸回路で利用される酵素である、アコニターゼをはじめとする酵素が熱で失活化している可能性が高いとみられる為です。

この実験においても70℃帯でクエン酸が半分になった段階でそれ以上減少しなくなったことや、90℃でクエン酸が減少しなかったのは、酵素の失活化が原因の1つである可能性が考えられます。

加熱によって甘味は増すか?

甘味は90℃前後の加熱で増加します。

本研究においては,糖のうちスクロースの有意な増加が90℃処理区において認められ,90℃-5minおよび90℃ - 10minの処理区において有意に増加

し,90℃-15minの処理区ではその値を維持した。一般に,スクロースはグルコースとフルクトースの脱水縮合によって生成することから,まず,

この反応によりスクロースが増加したことが考えられる。しかしながら,本研究では,グルコースとフルクトースの有意な減少は確認できなかった。

何を言っているかというと:

90℃でスクロース(甘味)が増える。

スクロース生成のためにグルコース(甘味)とフルクトース(甘味)を消費しちゃうかと思ったら、そうじゃかった。つまり、甘味の総量が増えた(語彙力)。

90℃で10分加熱したら後は増えない。

こちらに関しては比較的高温で発生していることから、ホールトマトでも同様の効果が得られる可能性があります。ただ、これも缶詰加工時の加熱で既に発生してしまっている可能性もあり。

ちなみに、グラニュー糖は結晶化したスクロースなので、この反応を起こさずともグラニュー糖を追加しても似たような結果が得られるとも考えられます。こっちの方が楽ですね。

きび砂糖などを加えれば、また違う風味が加わって美味しく感じるかも知れません。

個人的には風味を潰さない程度の少量の砂糖添加は有りだと思っています(なんで塩や油は良くて砂糖がダメなの?という感じ)。

[5/30追加] 鍋の中のホールトマトの温度はどうなっているか?

弱火でも強火でも沸騰していればホールトマトの温度は変わらないのではないか?という旨のご意見をいただいたので調査しました。

仮説:

「鍋の中のホールトマトは沸騰しているように見えるが、全体の温度は不均一となる」

鍋の底面にあるホールトマトは熱源に近いため温度が高くなる。

鍋の上層にあるホールトマトは蒸発熱を奪われるため、やや温度が低くなる。

実測と結果:

400gのトマト缶を小鍋で加熱して計測しました。仮説の内容に沿った結果が出たため、仮説は正しいと思われます。

以下、温度計の検温部+1cm以上が混合物に触れた状態で計測しています。

中強火での加熱時(グラグラと煮立っている状態)は、鍋底が98.6℃前後で推移し、表層付近とは約2.3℃差。

対流も激しく起こり、表面との温度差は約2.3℃程度

弱中火での加熱時(グツグツ、フツフツと煮立っている状態)は、鍋底が94.6℃前後で推移し、表層付近とは約3.5℃差。

対流は中強火のときと比較してやや穏やかで、表面との温度差は約3.5℃程度

ホールトマトも(ソース状態になったら)液体なので対流はしており、ある程度熱は均一化しますが、粘度があるためそれなりの温度差が出てきます。

ここからは緩い考察ですが、強火と弱火で加熱をする場合の違いは、以下が考えられます:

強火の場合、ホールトマトに与えられる熱量が多くなるため、沸騰の度合いが激しくなる。底面部分の温度は強火、弱火ともに100℃近くになるが、強火の場合は与えられる熱量が多い為、激しく沸騰する。強火の場合、底面全体の温度が高くなることや、鍋側との温度差が高くなることで、より100℃に近い温度になる。

強火の場合、与えられる熱量が大きくなるため、対流が激しくなり表面部分の温度も高く維持される。また、鍋底と表層部分の温度差が少なくなる。

強火の場合、熱の供給量も多いため鍋側面の温度も上がり、側面に触れているホールトマトの温度も上がりやすくなる。

弱火の場合は上記の逆となる。

(液状のホールトマト→トマトソースと読み替えてください)

今回400gのトマト缶1缶を小鍋で加熱したのでこのような結果となりましたが、もっと大量のトマト缶を大鍋で仕込む場合は、この温度差がより一層大きくなると考えられます。

また、これは参考値ですが、表面の温度を放射温度計(放射率0.95)で計測したものです。

(ソースが飛び散って熱かった…)

内部と比較して、かなり低い温度が出ました。理由として考えられるのは以下:

表面の薄い水分の層では蒸発熱が奪われてこのような温度になっている(この可能性は大いにありうるかなと)。

蒸発した水蒸気内の水の熱も一緒に計測してしまった(影響を限定的にするためかなり近くで計測はした)。

放射率の設定が適切でなかった。

さらに弱火にした場合、ホールトマトの温度も下がることが想定されます。この温度の違いで味に変化が出る可能性があるかもしれません。ここは未検証ですが、例えばコーヒーだと、数度の温度の違いが味に大きく影響するため、トマトソースにも同様の考えが適用される可能性があります。

また、少なくとも調理時間が変わるため、1缶程度を調理する場合は、前述の通り香気成分の変化に影響が出る可能性がありそうです。

[5/30追加] 極弱火~中火のエネルギー効率について

ホールトマトを加熱する場合、弱火の方がエネルギー効率が高いかというと、一概にはそうは言えません。

結論から言うと:

ホールトマトを一定量に煮詰めることが目的の場合は、中火の方が効率が良い

一定時間以上ホールトマトを加熱したい場合で、火力が強すぎて水を足さないといけない程である場合は火を弱めた方が効率が良い

ホールトマトを弱火で煮ると煮詰めるための時間が長くなります。

一方、トマトソースと鍋は常に常温の空気にさらされています。つまり、自然冷却し続けている状態になっているということですね。

長い時間加熱するということは、この冷却して飛んで行ってしまう熱量を補いつつ、トマトソースの温度を沸点に近い温度にしなくてはいけません。

この冷却しないように補う分は、不要なエネルギーの消費に繋がります。

具体の数値で言うと、私のフライパンだと150℃帯で10秒あたり約3.6℃温度が低下しました。850gのアルミ合金鍋だとすると、温度維持のためには単純計算で一秒あたり約275Jの熱を加え続けなくてはいけません(本来は鍋からトマトソースに移行する熱や、トマトソース自体が冷却する熱等も考えなくてはいけませんが…)。

何れにせよ、この275J/秒の熱量は自然冷却に抗うための熱量なので、調理時間を延長すること自体が目的でなければ、エネルギーの無駄になります。

中火で15分でトマトソースができる場合と、弱火で25分かけてトマトソースができる場合だと、温度維持だけのために約165,000 J分のエネルギーの差が出てきます。

一方であまりにも火が強すぎると鍋の側面から逃げて行ってしまう熱も多くなるので、ここで失う熱量も考えながら効率的な火力を考慮する必要があります。

ホールトマトの酸味にどう対処すればよいか?

今までの情報をまとめると

油による酸味のマスキング効果は期待できる

クエン酸はほとんど揮発しない

ホールトマトは代謝によるクエン酸減少は期待できない

90℃にするとスクロースが増える可能性がある

甘味による酸味のマスキング効果は期待できる

これらを総合すると、こうなります:

クエン酸を添加していないホールトマトを使う

調理時に油を使う

90℃まで温度を上げて、10分その温度を維持することで甘味が増す可能性に期待する

必要に応じて、グラニュー糖等の糖分を追加したり、玉ねぎを入れることで甘味を追加する

これ以外に何か新しいものがないか、検索、Perplexity AIとChatGPT 4oでも探してみましたが、見た限りめぼしいものはありませんでした。

ただ、酸味を減らすのも結局はトマトソースを美味しく食べるため。

すでに所感部分でも書いた通り、酸味以外にもトマトソースの美味しさに関連する要素は多くあるので、多角的に考えるのが良さそうですね。

トマトソースのレシピ(暫定)

一旦、今回の検証をベースにしたトマトソースのレシピを書き出してみます。(普通のトマトソースになるわけですが…)

材料

ホールトマト 400g

玉ねぎ 1/4~1/6

ローリエ 1枚 ※ 個人的にはオレガノも好き

にんにく 1かけ

エキストラバージンオリーブオイル 15ml

塩 2g(小さじ半弱)

玉ねぎ、オリーブオイルは主に甘味、風味の添加と酸味対策。

ローリエ、にんにくはトマトの青臭さへの対処と、香りの相乗効果を狙うという位置づけになると考えています。

塩は2g入れて、あとはパスタ湯で調整しても。

トマト缶は先にブレンダにかけても良いですが、細かくしてしまうと青臭さが出てしまう可能性があるので、加熱するまではそのままかつぶすかが良いかも(未検証)。

作り方

事前準備

玉ねぎはみじん切りにする。

にんにくは皮をむいてつぶす。

トマト缶は手でつぶす。へたの固い繊維は取り除く。

手順

1.

フライパンにオリーブオイルとにんにく、玉ねぎ、塩を入れて中火⇒弱火にかけ、焦がさないように玉ねぎが透き通るくらいに火を通す。

2.

トマト缶と切れ込みをいれたローリエを加え、中火の弱火で10~15分程度、焦がさないように混ぜながら半量ちょっとになるくらいまで煮詰める。

(にんにくは取っても良いけど、私は入れっぱなしにしている)

3.

にんにくを取り出し、好みにあわせてブレンダーにかける。

確認方法(詳細)

フライパン温度と食味試験の方法の詳細を残します。

調理手順について

ホールトマト800gをブレンダーで粉砕後以下の5つに分け、処理を行う。

A [油+高温]: 175gを、25gのエキストラバージンオリーブオイルと強火で加熱し半量に煮詰める。

B [油+低温]: 175gを、25gのエキストラバージンオリーブオイルと弱火で加熱し半量に煮詰める。

C [高温]: 175gを、油無しで強火で加熱し半量に煮詰める。

D [低温]: 175gを、油無しで弱火で加熱し半量に煮詰める。

E: 残った100g弱は、加熱をしない。

ホールトマトは攪拌しながら半量に煮詰まるまで加熱を継続。また、A、Bについてはフライパンおよびソースの温度計測も行う。

弱火で加熱するものはソースパンで加熱し、弱火で攪拌しながら半量に煮詰まるまで加熱を継続する。

加熱後、ソースをジップロックに詰め、流水と保冷剤で急冷後、冷蔵庫で保管。全てのソースがそろったら、湯煎して温め食味試験を実施する。

なお、玉ねぎ、砂糖などは添加しない。

測定器具について

フライパンは放射率を考慮しテフロン鍋を利用。

放射温度計はエー・アンド・デイ AD-5613Aを、プローブはタニタ デジタル温度計TT-583を使用。

温度計測方法について

フライパン表面の温度は、放射温度計にて計測。

以下サイト表記に従い、放射率を0.85に設定し、対象から2cm離して測定。

ソースに覆われた部分は、ソースを除けた直後5秒以内に測定する。

ソース自体の温度も、攪拌後対象から2cm離して測定。

また、プローブを斜めに差し入れ、へらで攪拌をしてソースをかけながら温度の計測も行う。

備考:放射温度計の精度について

測定対象とするフライパンを余熱後、170℃のオーブンで30分加熱。

この時点でフライパンはほぼ170℃になっていると想定される。

このフライパンを放射温度計にて測定した結果、166.9℃を示したため、放射温度計は検証に十分な精度を持っていると判断した。

酸味とおいしさの測定について

食味試験として、自身を含むテスター5名がそれぞれ個別にA~Eを測定し、酸味の強い物から弱い物の順位付けを行う。同率は許容する。

テスターは、未成年が3名、成年が2名の構成。それぞれ好みが違い、平日はそれぞれの食事は異なっている背景を持つ。

テスター1名を除き、それぞれの調理手順、およびお互いの確認結果は試験終了まで共有されない。

また、A~Eの主観によるおいしさの順位付けも行う。

これら順位は、後ほど集計する。

酸味は最も酸味の低いものから、また、美味しさは最も美味しいものから5点~1点の間で1点刻みに点数を付与する。

同率の場合は、該当順位の平均点数をそれぞれに付与する。

また、これら順位付けの傾向の分析も実施する。

(感想は結局口頭で聞いた)

参考情報

果実・野菜の香気成分(第2報)

植物油中に添加されたクエン酸の熱分解生成物とその油に対する安定性に及ぼす影響

トマトの糖,有機酸,アミノ酸に与える加熱温度の影響

目次

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?