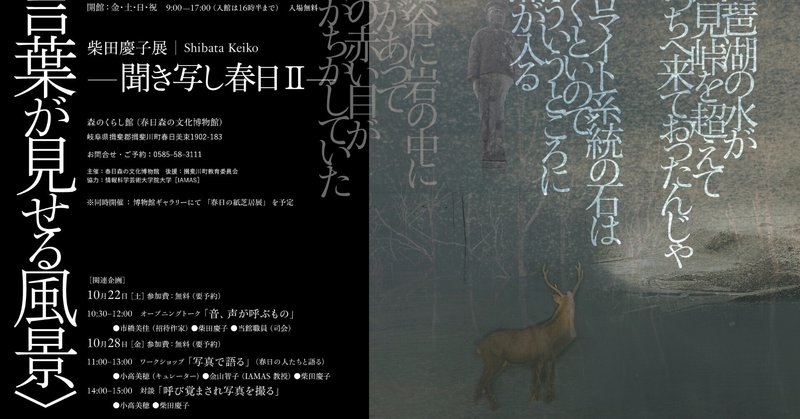

柴田慶子企画展≪言葉がみせる風景≫

概要

2022年6月。

長年、未使用になっていた春日森の文化博物館併設の古民家を職員一同がリニューアル。そのこけら落としとして、春日で作品づくりを続けている柴田慶子氏をとりあげます。

「共同体の中で語られてきた言葉にのみ存在するそれらの断片を拾い上げ、写真という可視化された像に描き出す」(小高美穂フォトキューレター)の推薦文にあるように、古老からの聞き取りで得られたイメージを写真を用いたコラージュという手法でつくり出された作品には、過去の風景とも現実の風景でもない世界がひろがっています。

今回は、写真作品に加えて映像(プロジェクター)展示することで古民家の空間に古老の言葉を響かせます。

また、招待作家の展示として、岐阜市出身の陶芸作家・市橋美佳氏を招聘。暮らしと「音」を手がかりに、気色をたどる場とします。

標高550m、貝月山山麓にひっそり佇む春日森の文化博物館(1995年開館・総合監修・中沢新一)。その横に27年前、移築された推定築140年の古民家<森のくらし館>。太い梁、合掌造りの構造、手で塗られた土壁。ひんやりとした土間と、竹で編まれた窓から差し込む光。日本の風土にあわせて作られた古民家には、昔の人々がつないできた生活の知恵があり、文化があり、そして、<美>があります。柴田慶子氏の作品との出会いが、「現代人が忘れてしまった何か」を思い出してくれるきっかけになればと考えています。

会期:10/22(土)~11/12(土)まで

参加料:無料

主催:春日森の文化博物館

後援:揖斐川町教育委員会

協力:情報科学芸術大学院大学[IAMAS]

柴田慶子

1965年生まれ。1990年代後半より春日を訪れ、聞き写しをライフワークにしている。2008年・2012 年岩波書店「世界」掲載、2019年第3 回「epSITE Exhibition Award」受賞、2020年日本カメラ2月号に掲載、2020年春日森の文化博物館企画展、2022年ニコンサロン「古い生命」、私家版写真集『Ancient Ray』『聞き写し、春日一』出版。

企画展へのメッセージ

小高美穂(キュレーター)

柴田慶子の写真を初めて目にしたのは2019年に選考委員の一人として参加したエプサイトギャラリーの公募展「epSITE Gallery Award」の審査会においてだった。岐阜県の揖斐川町春日で聞き取りをしながら制作している一連の写真には、山村の住人や行事、風景などが写されながらも、それは単にその村の記録というものだけではなく、目には見えない気配や記憶が織物のように幾重にも織り込まれていた。儀式をあげる村人たちはまるで亡霊のように霧深い山中に浮かび上がり、咲き誇る真っ赤な百日紅に吸い込まれるように行列が消えていく。時に異なる像を重ね合わせて一枚に再構成されたそれらの写真は、現実と虚構の境界が揺らぎ、作家の聞き書きの中に登場する村人の言葉にもどこか通じるものがあった。一体何故作家がそのような手法を取っているのか、あるいはそのような手法を取る必要があるのかは初見では理解することができなかった。しかし、それでもなお写真のもつ抗いがたい魅力に引き込まれると同時に、私は直感的にこの作品は次の世代に継承されなければならないと感じた。その時の直感はその後に制作された私家版写真集「聞き写し、春日 ー」や今年の5月にニコンサロンにて展示された「古い生命」に結実した作品群を見ることでやがて確信に変わっていった。

柴田の作品を理解する上で重要な手がかりになるのは、目には見えないものの存在である。村人が語った昔話に登場するのは、かつてそこに暮らしていた人々の記憶や長い間語り継がれてきた光景の断片だが、それらはもはや現前には存在していない。メルロ=ポンティは「存在としての目に見えなさ」について『見えるものと見えないもの』の中で次のように述べる。

『意味は見えないものであるが、しかしこの見えないものとは見えるものと矛盾するものではない。見えるものそれ自体が見えない骨組みをもっているのであり、見えることのないものは見えるもののひそやかな裏面なのである…。われわれはその見えないものを世界のうちに見ることはできないし、そこにそれを見ようとする努力はすべて、それを消失せしめてしまうのである。しかしそれは見えるものの戦列のうちにあり、それは見えるものの虚焦点であり、それは見えるもののうちに(透し模様で)描き込まれているのである。』(p.311)

逃れてきた落人、戦地に旅立ち帰還しなかった者、村人に大切に守られてきた仏像、岩穴に住む大蛇など共同体の中で語られてきた言葉にのみ存在するそれらの断片を柴田は拾い上げ、写真という可視化された像に描き出す。

その行為はかつてオーストラリアの先住民であるアボリジニが旅の途上で出会ったものの名前を歌うことで世界を創造していったという話を想起させる。柴田は一つ一つの言葉の中に亡き魂を召喚し、時に単旋律に、またある時はポリフォニーのように響きあう写真へと昇華させ、その魂を鎮めようとしているかのようだ。言葉と写真によるこの鎮魂歌が、歌い継がれるようにして時代を超えて継承されていくことを願っている。

小高美穂

フォトキュレーター、日本大学芸術学部写真学科非常勤講師。上智大学英文学科卒業後渡英。Falmouth Collage of Arts(イギリス)写真学科修士課程修了。写真展、フェスティバルでのキュレーション、国内外の展覧会や巡回展のコーディネート、作家マネージメント、執筆等日本と世界を繋ぐ様々な写真のフィールドで活動している。主な展示に2016年T3 Photo Festivalでの共同キュレーション、2015年東京国際写真祭展示キュレーション、国際写真賞Prix Pictetの東京巡回展、『マリオジャコメッリ写真展―The Black is Waiting for White』(東京都写真美術館 2013年)のコーディネート等。

The first time I saw Keiko Shibata's work, I participated in the epSITE Gallery Awardas as one of the selection committee members . The series of photographs of her work are produced interviewing people in Kasuga, Ibigawa-cho, Gifu Prefecture. But they are not merely a record of the village; invisible signs and memories are woven into the fabric, layer by layer. The villagers who perform the ceremony float up into the misty mountains like ghosts, and the procession disappears as if absorbed by the bright red whooping in full crape myrtle bloom.These photographs, which were reconstructed into a single image by sometimes overlapping different images, shook the boundary between reality and fiction, and were somewhat similar to the words of the villagers in the artist's interview. Why in the world the artist was using such a method, or why it was necessary to use such a method, could not be understood at first sight.

Nevertheless, I was still drawn in by the irresistible allure of photography, and at the same time, I intuitively felt that this work must be passed on to the next generation. My intuition at the time was eventually confirmed when I saw his subsequent private collection of photographs, "Kikiutsushi-Kasuga," and the group of works that resulted in "Old Life," which was exhibited at the Nikon Salon in June of this year.An important clue to understanding Shibata's work is the presence of the invisible. The old tales told by the villagers are fragments of memories of people who once lived there and scenes that have long been passed down through the generations, but they no longer exist in the present.

“Meaning is invisible, but the invisible is not the contradictory of the visible: the visible itself has an invisible inner framework (membrure), and the in-visible is the secret counterpart of the visible, it appears only within it, it is the Nichturpräsentierbar which is presented to me as such within the world--one cannot see it there and every effort to see it there makes it disappear, but it is in the line of the visible, it is its virtual focus, it is inscribed within it (in filigree).”

― Maurice Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible

The fragments that exist only in the words spoken by the community, such as the fallen who escaped, those who left for war and did not return, Buddhist statues carefully guarded by the villagers, and the serpent living in a rock pit, are picked up by Shibata and depicted in the visible image of photography.

This act recalls the story of the Aborigines of Australia, who once created the world by singing the names of things they encountered on their journeys.

Shibata seems to summon the souls of the departed in each word and sublimate them into pictures that resonate sometimes in monophony and sometimes in polyphony, as if she is trying to appease their spirits.

I hope that this requiem in words and pictures will be passed down through the ages as the song continues to be sung.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?