POST/PHOTOLOGY #0012/オラファー・エリアソン《蛍の生物圏(マグマの流星)》×POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast

▷POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

麻布台ヒルズ「オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期」

今回は、11月24日から麻布台ヒルズギャラリーで開催中のオラファー・エリアソンの展覧会「オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期」という展覧会の中の作品《蛍の生物圏(マグマの流星)》について。

今回の展覧会は麻布台ヒルズのオープニング展示となっていて、オラファー・エリアソンの個展としてはコロナ禍の真っ最中に東京都現代美術館で行われた2020年6月の「ときに川は橋となる」以来の展覧会。

クリティカルゾーンという地球の表面部分での人類の活動についての展覧会であった「ときに川は橋となる」から今回の展覧会「相互に繋がりあう瞬間が協和する周期」は地球の内部に関しての問題にまで踏み込んだテーマとなっている。タイトルにある「繋がりあう瞬間」というのは「動き」の中の一瞬ということをおそらく示しており、地球内部に本来あるべきである亜鉛という物質の問題とこの「動き」というものを非人間的な方法で彫刻化、ドローイング化するというのが展覧会全体の大きな流れとなっている。

オラファー・エリアソン作品との関わり

オラファー・エリアソンはデンマーク出身のアーティストで、スタジオ・オラファーエリアソンという会社を率い、建築、テクノロジー、幾何学といった様々な分野のスペシャリストとの共創の中から驚くべき体験をもたらすアート作品をわたしたちに提示してくるアーティストである。日本では、2023年には高松宮殿下記念世界文化賞の彫刻部門を受賞したことでも知られている。

2019年修士課程の最中、2020年3月(実際にはコロナ禍の影響で6月に延期)に東京都現代美術館での展覧会があることを知った。その当時、知った気になっている(DVDと渋谷でオラファー映画を観て、瀬戸内、アートフェアで小作品をいくつか観た程度)オラファー・エリアソン作品との対面が恐怖になった僕はロンドンのTATE MORDENで開催中であった「In real life」に論文執筆中の真っ只中に2泊5日の強行スケジュールで向かったのが大々的にオラファー・エリアソンというアーティストを知ることになった最初の機会であった(その後、ボローニャのMASTの収蔵作品も鑑賞)。

≪How do we live together? 2019≫という作品から受けた衝撃はいまだにそれ以上の経験をあげるのがむずかしいほどに忘れがたいアート作品のひとつである。

その後、2020年1月にチューリッヒのKunsthaus Zürichで「Symbiotic Seeing」を観る機会があり、日本での東京都現代美術館での展示を迎えるということになったのだった。

それ以降、オラファー・エリアソンは日本でもよく知られるようになり、金沢21世紀美術館でのコレクション展、国立新美術館でのTATE展、京都のアートフェアACKのneugerriemschneider(ベルリン)ブース、アーツ前橋での「ニューホライズン 歴史から未来へ」や森美術館「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」など、度々その作品を目にする機会が増えた。

今回はその中の作品のひとつ《蛍の生物圏(マグマの流星)》について触れていきたいと考えている。今回取り上げる《蛍の生物圏(マグマの流星)》は天井から吊られたライト作品である。

天吊りライト作品の多くはオラファー・エリアソンの展覧会において、象徴的な作品となることが多い。

@TATE MORDEN 筆者撮影

@TATE MORDEN 筆者撮影

@金沢21世紀美術館 筆者撮影

@Kunsthaus Zürich 筆者撮影

@MAST 筆者撮影

《蛍の生物圏(マグマの流星)》

今回の展覧会でも常設展示となった《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》以外の作品で唯一、展覧会のカタログの表紙となっているのは、この《蛍の生物圏(マグマの流星)》であり、入口すぐに展示されていることからも重要な作品であることは間違いない。

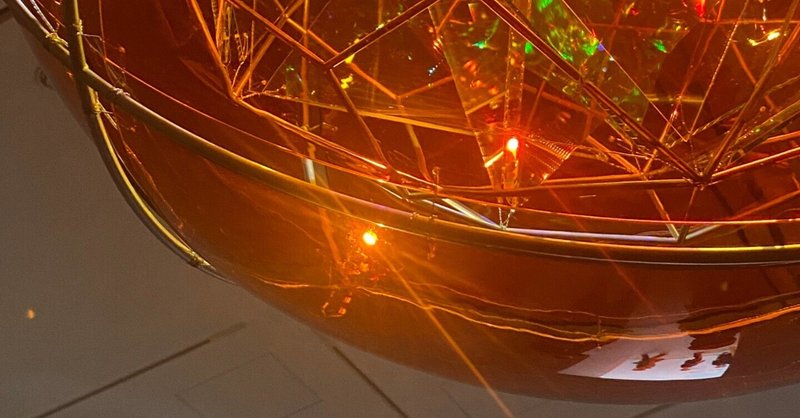

作品は同じ中心をもつ(同心円上の)3つの構造体(内側から、二等辺三角形を面として持つ六面体、凧形四角形の連続による多面体、変形された菱形による球体)を持つ。内側のふたつの構造体はオラファーお馴染みの偏光ガラス、色彩効果フィルターガラス(シアン)、一番外側の球体は色ガラス(赤)によって作られており、天井からの制御ユニットによって内側の二つの構造体は下部から見て反時計回りに回っている。色ガラスの球体の内側の上下の頂点を除く、3辺が交わる点、六箇所に小さなLEDライトが内側に向けて取り付けられており、その光が、内側ふたつの構造体の偏光ガラスによって反射をさせられて会場の壁へと幻想的な光の動きをもたらす仕組みとなっている。

@麻布台ヒルズギャラリー 筆者撮影

タイトルからわかるように、6つのLEDライトに照らされた光は偏光ガラスに複雑に反射をし、多面体が動くことでこの作品の中を飛び回る蛍の光のようになっている。一方、たしかにその光は中心付近でふつふつとした熱源、つまりこれが地球だとすればそれはマグマのようにも見える。

今回の天吊りライト作品であるが、これまで観てきたものの中でもサイズがかなり小さい。さらに言えば、小さいにも関わらず、おそらく高い天井と地面の中心に位置させたことで、かなり高い位置に設置されている。妙に作品との距離感があり、親密さという点でも多少無理がある。他とちがう大きな特徴はオレンジの色ガラスで包まれてオレンジ色の作品だという点だけである。

@麻布台ヒルズギャラリー 筆者撮影

正直にいうと、内覧会を含め3回会場に足を運んでいるのだが、実は最初の内覧会時にはこの作品に関して、それほど関心を持てなかった。

TATE MORDENの作品巨大さによる迫力、東京都現代美術館、金沢21世紀美術館作品のコンセプト、チューリッヒのKunsthaus Zürich作品の親密さ…これまでいくつものオラファーの天吊りライト作品を観てきて、どうしても相対的にこの作品を観てしまう自分がいたのだった。綺麗だけど、他の天吊りライト作品と比較しても、どうも突き抜ける何かが無いように思えてしまっていたのだった。モヤモヤした思いが晴れたのは2回目に展覧会を訪れた時に気がついた二つのことからであった。そのことから思考が転がり始め、なるほどと思うような解釈にたどり着くこととなった。

バイシメトリック・ヘンデカヘドロン

ひとつめの気づきは、展覧会会場の最後のビデオでも示されていることであるが、今回の展覧会の重要な要素である「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」である。

@麻布台ヒルズギャラリー 筆者撮影

オラファーがこの展覧会で示したひとつの大きな問題が空気中の亜鉛のことであった。本来地中深くにある亜鉛であるが、資源として採掘され、様々な製品に使われ、その後破棄され、焼却されるという消費社会のサイクルの中で空気中に亜鉛が撒き散らされてしまっているということだ。その亜鉛を収集し、再生された亜鉛合金によって創られた作品が、今回、常設となった作品《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》の4点と《呼吸のための空気》である。

@麻布台ヒルズ JPタワー 筆者撮影

@麻布台ヒルズギャラリー 筆者撮影

どちらも再生亜鉛合金によって創られた「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」のモジュールによって創られている。空間充填多面体とは、幾何学分野で扱われる多面体のことで、特定の形で空間内を充填できる多面体を示す。

@ミュージアムショップ 筆者撮影

この多面体は二等辺三角形4面、凧形四角形4面、菱形2面、正方形1面の計11面を持つ多面体で、この多面体だけで空間を充填させる(隙間なく埋める)ことができる。長年の幾何学研究を行ってきたオラファー・エリアソンは、今回の展覧会の作品のいくつかをこの「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」をもった再生亜鉛合金のモジュールで製作するという方法をとっており、さまざまな構造を作り出すことができることを示している。そのひとつは、物体の「動き」である運動であった。ホースと流れ出す水、さらにはストロボを使ってみせたこちらも今回の展覧会の展示作品《瞬間の家》の運動をまさに彫刻化してみせたものが《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》であろうかと考えられる。

@麻布台ヒルズギャラリー 筆者撮影

幾何学とはオラファー・エリアソンにとって、世界とわたしたちの理解を結びつけるツールなのである。

さらに「運動」ともうひとつ、今回の展示で「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」によって示そうとしたのが「地球」であったのだろうと考える。そのことは、本来地中深くにあるはずであった亜鉛を再生したモジュールの形をこの「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」にしたこと、さらに《蛍の生物圏(マグマの流星)》の構成から伺い知れる。

《蛍の生物圏(マグマの流星)》は「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」の11面を構成する、4つの多角形のうち3つの多角形

二等辺三角形

凧形四角形

菱形(こちらは曲面に変形させられているが)

によって構成されている。つまり、地中に埋まっていた亜鉛の再生合金と同じ多角形によってこの球体の天吊りライト作品も創られているということになる。

このことから、この作品も今回の地球内部にまで及ぶ今回の展覧会テーマに即した作品であることがここからわかってくる。しかし、最後もう一点理解できないことが、この作品が「地球」だとして、オレンジ色であることであった。

オレンジ色の地球

ふたつめの気づきはまさに、このオレンジ色についてであった。

「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」を構成する多角形で構成したことで、この作品は地球とその内部に関する問題を示した作品であるということまではわかった。

マグマを示すのにオレンジの光を発するほうがよかったのかと当初思っていたが、これは大きな間違いであった。このオレンジという色こそがこの作品に「青い地球」を隠す最大の仕掛けであった。

気づきというか、思い出したことは、オラファー・エリアソンはコロナ禍の最中の2020年に「Earth perspectives」というアートワークプロジェクトとして、9つの動画作品をはじめとしたオレンジ色の地球のイメージをInstagramやReal Reviewなどの雑誌にに発信していたことだった。

この「Earth perspectives」は、オレンジ色とピンクで描かれた地球の中心にある黒い点を一定時間凝視すると、青い海と緑の大地をもった地球が残像として浮かび上がるという作品である。この作品は国連気候変動枠組条約(COP27)のに関連してTIME誌の表紙のデザインとしても採用されている。

@麻布台ヒルズギャラリー 筆者撮影

「Earth perspectives」のオレンジ色の地球と同様に、《蛍の生物圏(マグマの流星)》がオレンジ色であることで、作品を凝視した鑑賞者の網膜には残像として「青い地球」が現れることになる。ぜひ、会場の作品を見上げ、数十秒じっと見た後に、目をつぶる、もしくはギャラリーの白い壁に視線を移してみてもらいたい。

オラファー・エリアソンが示す写真性

美術評論家の清水穣さんは、著書『デジタル写真論』に付録として載せた論考「不可視性としての写真」において「写真性」について以下のように示している。

写真性はあらゆる芸術表現に内在しており、どんなメディアの「見る」という行為からも引き出すことが可能である。

さらに「写真性」は「見る」であり「視覚構造」であるとしており、写真性は視覚構造が別の視覚構造との衝突である「レフェラン」に内在するとしている。この意味において、《蛍の生物圏(マグマの流星)》における「青い地球」はまさに視覚構造の衝突の中、作品の表象としては不可視な構造として現れると言える。オラファー・エリアソン自身がこれを写真だとは言わないとは思うが、現代写真を考える上で、表現領域、作品と鑑賞者との関係性などを考えた時、こういったアイディアは知っていてもいいかと思う。

まとめ

「オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期」での展示作品《蛍の生物圏(マグマの流星)》という天吊りライト作品と「バイシメトリック・ヘンデカヘドロン(空間充填十一面体)」との関連付け。

過去の作品から導き出す《蛍の生物圏(マグマの流星)》の作品の中に隠された「青い地球」というメッセージの読み解き。

そこにない「青い地球」を見るという「視覚構造」から考えるオラファー・エリアソン作品の「写真性」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?