POST/PHOTOLOGY #0002/ロジャー・エーベルハルト(Roger Eberhard)「Escapism」×POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

▷POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

「KYOTOGRAPHIE」

今年のKYOTOGRAPHIEは兼ねてから計画し、ゼミ仲間で、名古屋のギャラリーpほと GALLERY FLOW NAGOYAのオーナーである中澤さんと展覧会をまわることにしていた。一泊二日、お互いの視点を交差させながらの鑑賞はひとりでは気がつけない発見を思考にもたらす極上の時間であった。

今回、二人で最も興奮した瞬間は初日の最後に訪れた「しまだいギャラリー」で展示を行っていたロジャー・エーベルハルト(1984 Roger Eberhard)の作品「Escapism」であった。スイス人のアーティスト、エーベルハルトはアメリカ西海岸で写真の教育を受けたのち、チューリヒ大学にてMFAを取得している。

これまで、知らないアーティストであったが、境界線を引くことで生まれる領土やテリトリー、内と外といったような問題意識に対し、ドキュメンタリー的なアプローチで風景写真を扱うアーティストとしてキャリアを積み上げてきたアーティストのようだ。写真によって風景を再発見させたニュートポグラフィックスのアーティストや風景をタイポロジーによって更新したトーマス・シュトゥルートらとの共通点を見出せそうなアーティストである。トーマス・ルフも所属するチューリッヒにあるMai36という筆者も修士論文執筆時に多くの助言をもらった愛すべきすばらしいギャラリーでも展覧会が開催されるアーティストでもある。

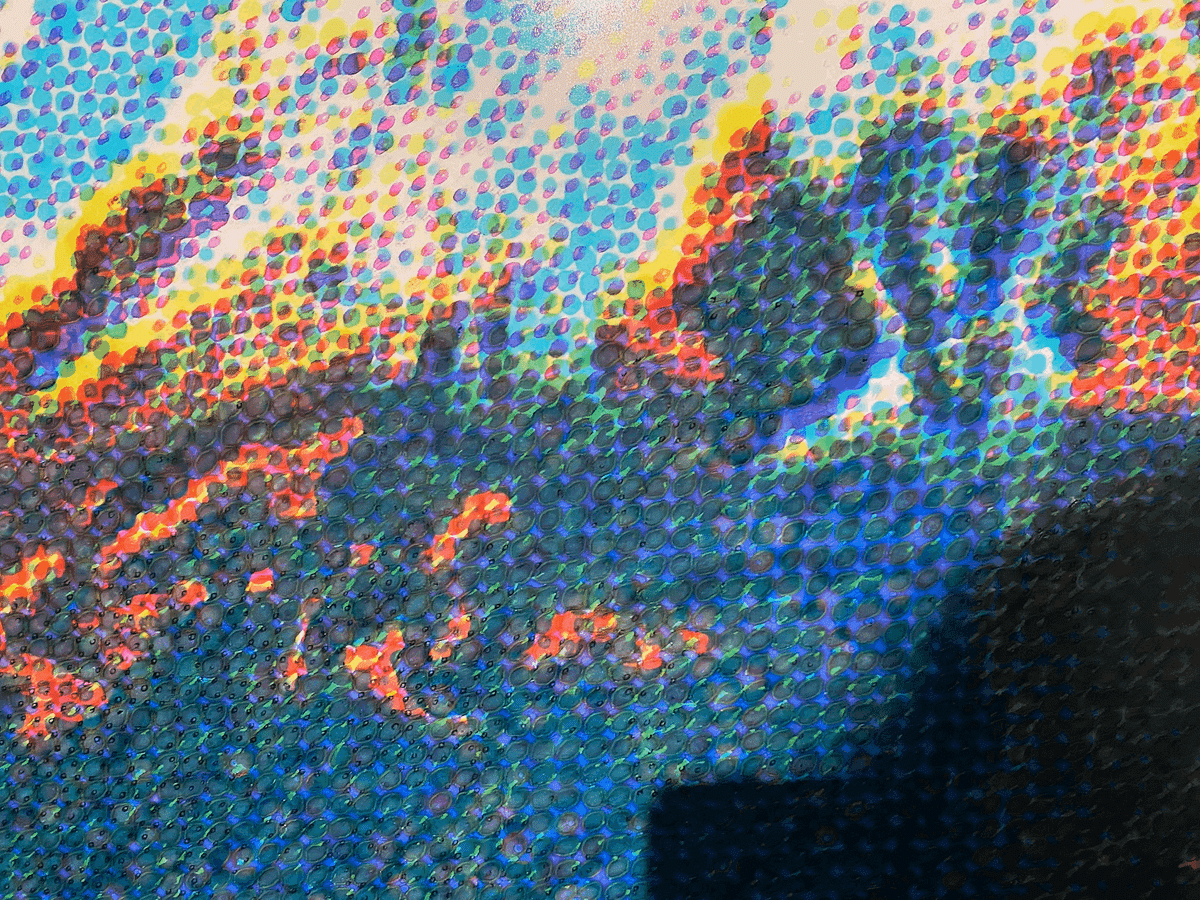

@しまだいギャラリー筆者撮影

@しまだいギャラリー筆者撮影

「Escapism」

今回の作品シリーズ、「Escapism」は一見すると極めてアイコニックな場所、作品解説でいうところの「クリシェ的」(日本なら富士山のよう)な観光名所の風景をモチーフとした風景写真のシリーズとなっている。どこかで見たことのあるよく知るその風景はメディア、テレビ、写真、雑誌、絵葉書、SNSなど様々なメディアを通して人々の目に触れてきており、ある意味で使い古された、つまり大衆的で消費され続けてきた風景とも言える。エーベルヘルトはこれらの風景がモチーフとなった大型のプリント作品となっている。比較的コントラストが高く印刷されたそれらのイメージは、アナログ写真の粒子的なものでも、デジタル写真のピクセル的なものとも違い、カラーの印刷物特有のCMYKの網点によって表現されていることが強調されている。

@しまだいギャラリー筆者撮影

@しまだいギャラリー筆者撮影

ニュートポグラフィックス以降、風景写真がアートになる条件はありふれた凡庸な日常風景をモチーフとすることであり、それを特別な何かにするという写真のもつある種の魔術的なチカラが如何に機能するかということであった。観光写真のように、特別なものが特別なものとして扱われる時代は風景写真におけるアート表現においては、モチーフのチカラ、つまりイメージについての話であり、概念についての写真とならず、アンセル・アダムスとともに克服されてしまったものであった。エーベルハルトの本作はこのニュートポグラフィックス以降の風景写真の更新が為されるのかという問題を含んだ作品となっており、現代における「風景」というものに関わる。

2019年末から2020年のはじめに世界で同時多発的に広がったCOVID-19、いわゆる「コロナ禍」は世界各国の都市部において、厳しいロックダウンによって、わたしたちの日常から風景を奪い去った。特に風景をモチーフにし、風景によって「世界の見かた」を提示するアーティストであるエーベルハルトにとってロックダウンによる「移動」の制限は、すなわち現実世界そのものの制限とも言える。現実を直視しない、現実逃避といった意味を持つ、本作の「Escapism」というタイトルはそのあたりから出てきたものであろうかと想像する。

「Escapism」によって提示された風景は、実在する風景を撮影したものではない。これらの風景は、スイスでは、喫茶店やバーなどでコーヒーを注文した際に必ずついてくるコーヒークリーム(ミルク)の薄いアルミ箔の蓋に印刷された風景より作り出されている。アーティストの調査によれば、スイスでは、この蓋へのイメージの印刷は1968年よりはじまって、現在に至るまで継続されているそうだ。さまざまな種類のイメージ(ファッション、風景、ポートレート、建築、静物、ヌード、ドキュメンタリーなどあらゆるジャンルのイメージ)がこのコーヒーの蓋に印刷され、それらにイメージのコンテナとして、スイスでは流通の一旦を担う特徴的なメディアとして機能している。本作にてエーベルハルトは、これらさまざまな種類のうち、風景写真についてのイメージをアルミの蓋を再撮することで精緻に蒐集し、「Escapism」というシリーズを成立させている。

@しまだいギャラリー筆者撮影

エーベルヘルトは「Escapism」において、ロックダウンにより失われた風景との関係を、このコーヒークリームの蓋に印刷された小さな風景と向き合うことで新たな形で取り戻すことに成功している。風景をオブジェクトとして蒐集し、そこから価値生成を行なっていた風景写真家は、薄いアルミ箔の蓋のイメージを蒐集することで、イメージの獲得という点において見事にそれを置き換えている。これまでのエーベルハルトの作品を詳細に分析したわけではないため、エーベルハルトがどのようなアーティストであるかということについて、断言できるものではないが、コロナ禍がもたらしたカタストロフィは、結果として風景写真を表現とするアーティストに新たな形で世界と向き合う方法を指し示した。

「Escapism」は風景というものがイメージとして扱われているが、問題意識は、スイスにおけるイメージの流通、さらには流通されているイメージの構造というものに焦点が移されている。つまり、写真、もしくはイメージというものそのものが本作におけるアーティストの示す主題となっている。それによって、作品は写真というメディアそのものに対する自己言及性を帯び、鑑賞者との対話の焦点をイメージから概念へと移行させる。

コーヒークリームの蓋の蒐集というアーティストの行為とスイスにおけるイメージの流通に関する観察、リサーチ、さらにはそれらをどのようにオブジェクト化するのかというアーティストの選択によって、本作「Escapism」は単なる風景写真ではなくなっている。広告イメージを活用したリチャード・プリンス、ウォーカー・エバンスらの写真を活用したシェリー・レヴィーンら80年代のアプロプリエーションのアーティストたちの身振りを用い、イメージの流通に関して深く切り込むとともに、スマートフォンによって誰もが写真家であるとも言える現代、現実とヴァーチャルの境界が曖昧になる現代において「風景」というものはいかにして写真というメディアによって再獲得され得るものなのかということがこの作品において問われている。突き詰めれば、この問題はあなた自身が見ているものが「実在する風景なのか?」というAI画像生成誕生以降のわたしたちの認識に関わるものへと向かう。

まとめ

「コロナ禍」というカタストロフィが生んだ、移動制限という逆境を逆手に取り、風景写真家であるアーティストが「風景写真」を更新する作品を提示している。

作品が「ニュートポグラフィックス」以降の風景写真の更新は現代において可能かという問いを突きつける。つまり、写真によって「風景」は再発明されるか?とうことを問うていること。

アーティストが風景写真家であることから、生じる風景を扱うこと、コロナ禍において風景との関係が断絶したということというアーティストのパーソナルな問題を抽象化し、イメージの流通の問題へと昇華させている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?