POST/PHOTOLOGY #0010/ルーカス・ブレイロック《Vampire Retainer》×POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

▷POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

「スクリーン派」であるルーカス・ブレイロック

nichido contemporary artで展覧会「AI Stole My Lunchbox / AIにお弁当を盗まれた」を開催しているアメリカ人アーティストのルーカス・ブレイロックは、僕が博士論文でも取り上げ、研究対象としたアーティストだ。今年の夏の「東京現代」のブースで新作が展示されていた。その時に、この10月からの展示が行われることを知った。この秋最大の楽しみのひとつの展示が現在開催されている。

ブレイロックは、バードカレッジの写真学科でスティーヴン・ショアからメディアと文化について学び、その後UCLAにて美術修士を取得した写真表現のアーティストである。2000年代に入り、デジタル化、インターネットとの接続、スマートフォンの普及の後押しによって、写真はこれまで信じられてきた「絵画的」にイメージを提示するものではなく、遍在し尽くした背景を支えに、「不安定ながらも英語のような構築性をもったものになった」と語るアーティストである。僕としても本論で「POST/PHOTOGRAPHY時代の写真家」として紹介をした。

ブレイロックを一躍有名にしたのは、ジョン・シャーカフスキーの伝説的な展覧会をもじったタイトルの写真集『WINDOWS MIRRORS TABLETOPS』で、PCのインターフェースである「デスクトップ」をもじった「TABLETOPS」を加えたこのタイトルからもデジタル化・ニューメディア化された写真がもはや「窓と鏡」というふたつのメタファーだけでは語りきれないという思いが込められている。2000年代に入り、ニューメディア化した写真は「カメラ」だけでは作られてはおらず、「カメラ+コンピュータ」によって作られる「スクリーンベースの写真」となっている。さらには、現代において「カメラ+コンピュータ」は「スマートフォン」なのだということをルーカス・ブレイロックは度々説明をしている。「鏡派」「窓派」と分類されてきた写真に対し、自身は「スクリーン派」であるという宣言だともとれるユーモア溢れるタイトルである。

今回はnichido contemporary artで開催されているルーカス・ブレイロック「AI Stole My Lunchbox / AIにお弁当を盗まれた」の全体を紹介した後、彼の世界観を探るために《Vampire Retainer》という作品を取り上げ、Photoshopの効果を前面に押し出し、構成的な画面づくりをするという彼の作品制作の特徴がわたしたちに何を示して見せているのかということを深掘りしたいと思う。

ルーカス・ブレイロック作品を網羅的に見せた展覧会

ブレイロックは、エッジのあるキュレーションが効いていて、いい展覧会であったいう印象が残っている2016年のあいちトリエンナーレの「トランスディメンション-イメージの未来形」の展覧会で作品が展示されていた。日本における彼の作品を観れる機会は数少ない。今回の展示はすべて新作ではあるものの、これまでの作品の幅広いスペクトルを網羅するように構成されている。

@岡崎シビコ 筆者撮影 ※奥に見えるのがルーカス・ブレイロック作品

現代写真の研究者として、この展覧会を観ておくことを強く勧めたいと思っている。今回は会期中の紹介のため、多くの画像を掲載するのを避けるが、主要な作品について少し触れることにする。

インスタレーションビュー@nichido contemporary art 筆者撮影

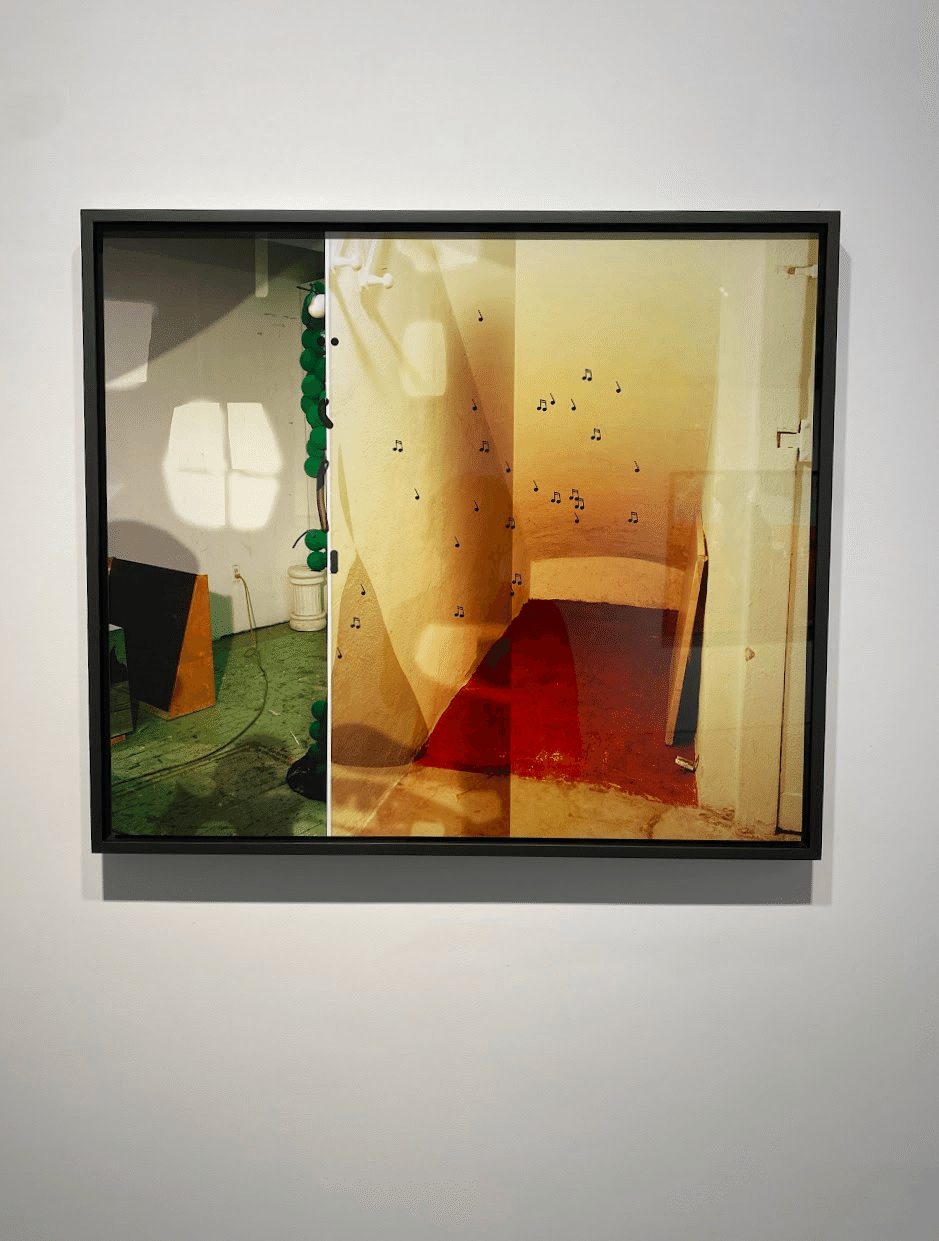

まず、《Ancestors》という作品。緑色の背景の前面に出ている赤いチェックの柄を作っているイメージはおそらく写真集『WINDOWS MIRRORS TABLETOPS』のテーブルクロスのような物の模様を使った作品をリユースして制作されたものではないかと思う。《Ancestors》(ご先祖様)という名前が気が利いている。僕が今回一番気に入っているのは《Neighbors》という作品。画面右半分に現れている音符は、2021年のNYのEva Presenhuberでの展覧会作品《Pool Music》でも登場し、《Making Memeries》というAR作品の中でブロックの中から出てきて動いていたものと同じだと思う。左右のイメージをまたぐわずかなオブジェクト(はらぺこあおむし的なものの足のような部分)がふたつの別の世界に橋を架けている。別世界(別イメージ)のコラージュでもあるが、同時にひとつの同一イメージでもあるということがそれによって達成され、鮮やかに世界をまたいでみせている。

@nichido contemporary art 筆者撮影

《Pianello》は「Figure」という写真集の中も使われていたセルフポートレートのシリーズを再演したようなイメージ。部屋に置かれた椅子のセルフポートレートのスタイルはブレイロックの作品で何度も登場している。《Can a Dog Be a Twin?》は「トランスディメンション-イメージの未来形」で展示されていたものを思い出させる。2021年にEva PresenhuberのNYでの展覧会「Florida, 1989」で登場し、紹介されていたゾエロトープのような立体物としての写真作品《Film Object(pig dog)》。これは、コロナ禍に博士論文を書いていた時期に知ったもので、ぜひ実物を観たいと思っていた物だった。さらには、自身のトラウマ的な問題をユーモアを交えて取り扱う作品や今年の夏の東京現代で展示をされていた額装のアクリル面を利用した作品とバリエーション豊かに組まれた展示となっている。作品のイメージの特徴もさることながら、イメージの集合がシリーズ的な括りになっていないこと、統一感をシリーズとして扱っていないこと。スタイルや額装といったイメージ以外の部分までも表現領域として使っていることなどからもブレイロックの他のアーティストとの違いがわかる。

世界は構築的なものである。

チェコの思想家であるヴィレム・フルッサーは、写真というものが現実世界を投企する(可能性を開く)ものだとして考えていたのだろう。彼は著書『サブジェクトからプロジェクトへ』の中で

映像と物の区別、フィックションと実在の区別は、ますます役に立たないものになっている。何よりも、「知覚された世界」の意味でのいわゆる「実在」が、実は計算的構成だという正体を顕しているのだから。「実在」に代えて、「具象」と「抽象」を区別しなければならない。投企とは、抽象的なもの(点にすぎないもの)からますます具象的なる世界が投企されるということなのだ。

東京大学出版会、1996年、p.16

と述べている。世界の全てがますます写真(もしくはイメージ)によって理解される。さらには、イメージによって作り出された世界を体験するようになる時代において、私たちに「リアリティ」を与えているものはもはや「実存」でも「あるがまま」の世界でもない。言語のように離散的な抽象性(点や無)から生み出されたイメージが現実世界に先行している。つまり世界は抽象性よりつくられた構築的なものなのだということである。このことをブレイロックは自身の経験を通して知っている。今回の展示でも、その点に強くフォーカスが当たっているというところが作品からもわかる。それは、ロシアのハリボテで偽装された村のエピソードで知られるポチョムキン村を示す「POTEMKIN VILLAGE」という名前をタイトルに使い、今年のはじめにEva Presenhuberで行われた展覧会で示したコンセプトにも共通する。

Photoshopの限られたツールの「過度な使用」によってイメージを構築するブレイロックの身振りは、私たちが写真を通して知覚する世界の「リアリティ」が実際には構築されたものであるという事実を暴露する。本展ではそれを、イメージの隙間に潜む「お化け」たちが姿をみせるというユーモラスな方法で明らかにしているのだと思う。

《Vampire Retainer》2022に見る、構築された世界

@nichido contemporary art 筆者撮影

では、作品について少し触れていきたい。

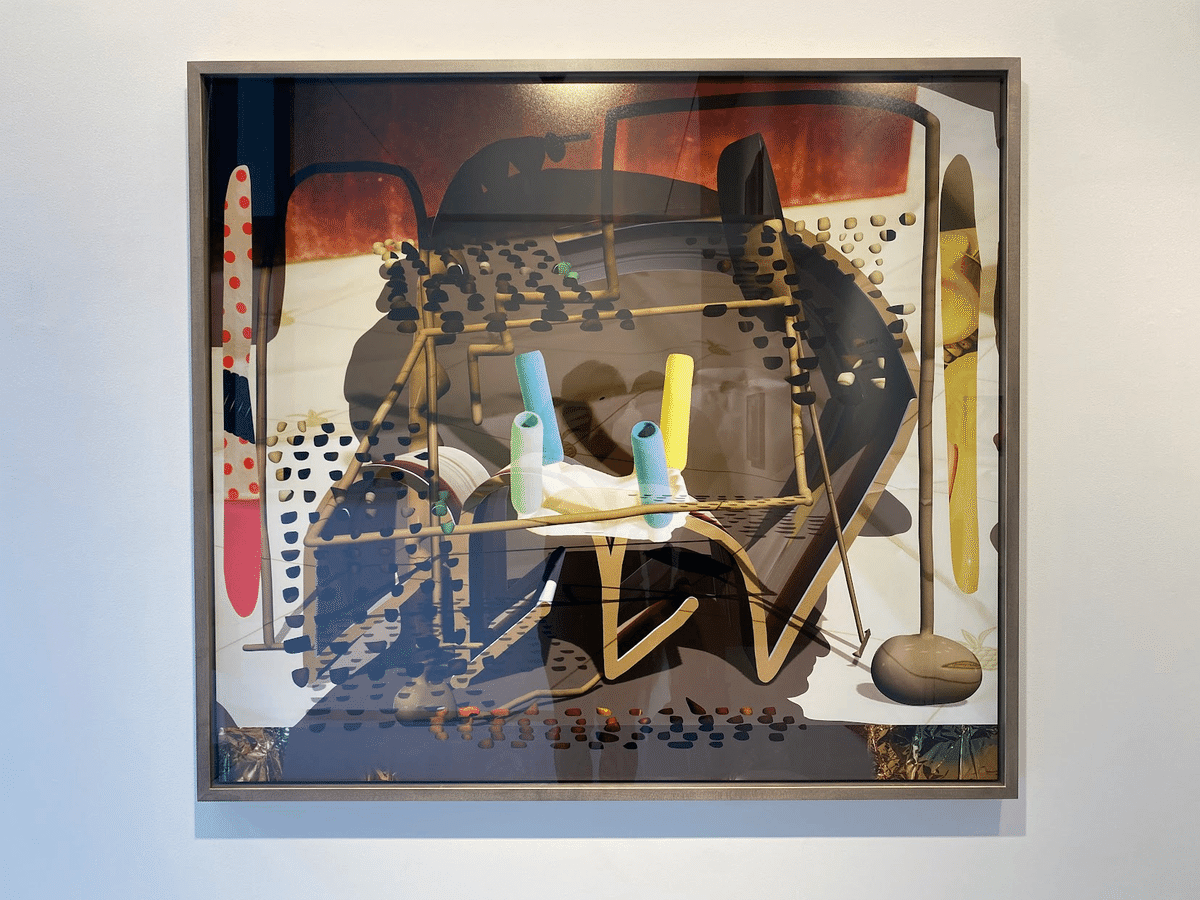

展覧会会場入ってすぐのところに設置された《Vampire Retainer》について。107x120cm程度の気持ち横長の写真作品。額いっぱいに広がるようにイメージがマウントされた額装が成されている。落ち着いたブラウンの木枠額装にアクリルが入っている。イメージは、全体にブレイロックの代名詞とも言えるPhotoshopの加工の跡が見られ、画面中央に茶色い大きな影(タイトルから考えればヴァンパイアか?ヴァンパイアの家来...精神病棟にいたレン・フィールドのものか?)を下敷きに、家具のようなオブジェクト、パイプのようなもの、ペンキを塗るローラーにつけるスポンジが4つといったものが密集している。画面上の四箇所(右側上部、中央やや左側上部、左側やや下部、中央下部)に石のような物が並べられてが浮遊している。両サイドには左に赤と白、右に黄色と茶色の縦長の帯のようなオブジェクトが配置されて、画面下の両サイドには金紙をくしゃくしゃにしたようなものが写っているイメージが配置されている。

ざっと説明すれば以上のようなものがモチーフとして画面上に表象されているのだが、これらのほとんどは実は同一平面から作り出されたイメージ世界内の新たなオブジェクトである。

おそらく、タイルもしくはフロアカーペットのようなものが敷かれた床とその奥に濃い赤茶色の壁(これも床と同じ世界に実存したかはやや不確実だが…)があるイメージが元となっている。画面全体を縦横無尽に組まれたパイプのようなオブジェクトをよくみれば、床と同じパイナップルのイメージとグリッドの線を共有している。

@nichido contemporary art 筆者撮影

つまり、これは床の元イメージの一部がマニピュレーション(加工)されることによってイメージ世界内で生み出されたオブジェクトということになる。同様のことは画面中央の家具にようなオブジェクトについても言える。こちらも床面を引きずるように、ゆびさきツールのようなもので生み出されたイメージを組み合わせることで、鑑賞者はそこに実存するものと同じような立体感をイメージ内に感じさせられている。実態ある世界から持ち込まれたペンキのロールが家具とパイプの間に配置されていることが、その感覚を一層強化する。浮遊する石もパイプや家具のように見えるオブジェクトと同一のイメージから生み出されている。そのことはオブジェクトに立体感を生み出すようにシミュレーションされたリフレクションとして、ユーロの旗の印のような円形の白い点の集まりが”同じように”現れていることから推測できる。これはパイプのところどころにも現れていることから、パイプと同様につくられたイメージ内でのオブジェクトであろうかと考えられる。もしかすると、床の反射が吸い上げられたものなのかもしれないが、見える範囲にはこのようなリフレクションは床には落ちていなかった。

@nichido contemporary art 筆者撮影

これらの石のようなオブジェクトが並べられているように見えること、それぞれに影が落とされているというこのふたつのことは、このイメージ世界内にさまざまな「面」を構成する。パイプも家具も石もそこに在るように見えるが、鑑賞者がこの世界観に現実世界の物理的な方向性を適用しようとすることで、この世界の上下や左右といった感覚に混乱をもたらす。

ペンキのローラー以外では、両サイドにある縦長の帯と画面下の金紙は別のイメージから持ち込まれたものだ。左側の赤い水玉のある布や蛇腹のパイプ、右側の電話機などは『WINDOWS MIRRORS TABLETOPS』で扱われていた静物写真などでも度々登場するモチーフである。かつての作品やイメージがこうして新たな作品の端に顔を出すのはブレイロックの近作の特徴でもある。

見ているものが写真であるとした時に、人はそれを現実に紐づいたものとして、使い慣れた共通言語性に基づいて理解をしようとする。ブレイロックはブレヒトの影響を受けていると公言する。彼は誰もが知る(理解する)モチーフやイメージがPhotoshopの「過度な加工」によって違和感をもって受け止められることをブレヒトのように「異化効果」として利用している。「異化効果」を写真表現に持ち込み、「加工」というものを前面に押し出し、写真というものの日常性、つまり写真を理解する通常の共通言語性を混乱させ、写真というイメージ世界の構築性を亀裂として露わにする

たしかに一部、かつてのイメージが顔を出している部分などは、コラージュとして構成されているとも言えるが、むしろ重要なのは、イメージ上に現れ配置されているほとんどのオブジェクトは「ひとつのイメージ」から引きずり出されたものだということだろうと考える。つまり、(かつてはそれを真実と同等に捉えていた)「ひとつのイメージ」に様々なことが隠蔽されていることを暴露しているということが最も重要なポイントとなる。隙間に隠れていた「お化け」たちはブレイロックのPhotoshopの過度な加工によってくすぐったさを我慢できず、思わず顔を見せてしまっているのだ。

滑らかにされ、隠蔽されていく世界の表面に亀裂をつくり、世界の本質を暴露する。

ニューメディア化が進む1990年代以降の映像メディアがその合成の境界を滑らかにすること、つまり連続性こそを美学とし、境界を不可視化する方向へと進む中、ブレイロックはあえてその境界を「過度な加工」によって生まれる歪みによって明らかにする。この点を《Vampire Retainer》を例に説明をしてきた。ブレイロックの提示するイメージにおける「わかりやすい合成の痕跡」は、現代におけるイメージというものが構築的であるということその亀裂を見せることで暴露している。イメージ世界には最終的に平面化(コンポジット)されることで、不可視化、認知不可能になるが、実際には見えていない階層構造が存在する。現代においてわたしたちは、写真をはじめとしたイメージを通して現実世界を認知し理解をしている。その認知から最終的につくり出される現実世界の生活にも当然、その影響が生まれることになる。イメージ優位な現代において、現実世界とイメージ世界の生成される順番はすでに転倒している。もはや、現実はイメージに先立つものではない。現代の映像メディアにおいて、イメージをコントロールするものたちはかつてロシアが「ポチョムキン村」でハリボテを使った以上に精密に偽装を行っている。ブレイロックはその事実を階層構造の中に隠れていた「お化け」たちをイメージ上に引きずり出すことで、ハリボテの現実世界に亀裂を入れ、ユーモアとともに露わにしている。滑らかにされ、隠蔽されていく世界の表面に亀裂をつくり、世界の本質を暴露しているといえる。《Neighbors》において見られる音符はそのハリボテの亀裂に隠れた「お化け」が口ずさむ鼻歌みたいなものなのである。

タイトルに込められた「AI」への思い

最後に、「AI Stole My Lunchbox / AIにお弁当を盗まれた」というタイトルに込められた意味や思いを推測して終わりにする。

本展のタイトル「AI Stole My Lunchbox / AIにお弁当を盗まれた」であるが、その中にある「お弁当」を「=食事=食い扶持=食っていくこと=職業」みたいなことと考えていくと。昨今のAI画像生成の登場による写真家、グラフィック・デザイン関連の職業に就く人々の混乱に対するアイロニーを含めたものなのではないかと考えられる。もうひとつある可能性としては、「AI画像生成」による作品を提示してみせることで、新たなテクノロジーによる写真というメディアの拡張の可能性を見せた展示ということになる。タイトルの書き方からは立ち位置的にはどちらともとれるものではあるが、作品内に「AI」を使って作った痕跡は見る限りはないように思える。現時点では前者ではないかと考える。

まとめ

現代における写真というものがいったいどんなものであるのか、表現可能性がどこに残されているのかということに挑むこと、探ることこそが今日における写真家の仕事だとするルーカス・ブレイロックの写真表現を幅広く堪能できる極めて良質な展覧会。

イメージが現実に先行する現代において、映像メディアの中でイメージをコントロールする側が、より精密に行われている偽装とそれによって作り上げられていく世界に「過度な加工」を前面に押し出すことで、切り込みを入れている。

そこに隠された偽装を一枚の画像の中から引き摺り出した「情報のお化け」を使ってユーモアあふれる表現で提示している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?