簒奪者の守りびと 第一章 【3,4】

第一章は8シークエンス構成です。4日連続更新。

<3,200文字・読むのにかかる時間:6分>

簒奪者の守りびと

第一章 ジョンブリアン

【3】

反射的に身を隠したが、狙われているのは自分ではない。ラドゥは階段を駆け下りる。オリアはすでに同じ行動をしていた。

狙撃者が吐き出した銃弾は、ゾフの左脇腹をかすめてアスファルトに穴を穿った。ゾフは立ち上がると、その広い背中でミハイの姿を隠し、乗ってきたSUV型アウディに向けて走り出した。弾丸がさらに追ってきて、フェンダーで火花を散らせる。

後部座席の足元にミハイを放り込み、いったんドアを盾にしたゾフは、次の銃声を合図に運転席へ移動し、ギアをリアに入れると同時に右足を踏みこんだ。急回転したタイヤが車体を後方へ運ぶ。前方へのGを利用して片腕で一気にハンドルを回し、前輪を滑らせたところで急制動をかけた。非常階段から上司と同僚が駆け下りたのは、ちょうど180度転回を終えたところだった。

「出せ!」

まだ半身を路上に残しているのは承知で、ゾフはアクセルを踏みつける。ふたりを掬いとるようにして走り出した車体に、一発の弾丸が追いつき、リアガラスを砕いた。

足元のミハイに手を触れ、体温を確認するラドゥ。

「それにしても、よく受け止めてくれた。ゾフ」

「おす」

前方と後方に目を配りながら、運転手は応じた。

「怪我はないか?」

「おす。たぶん。しかし、よく確認できていません」

上司の気配りは、あまり伝わっていなかった。ラドゥは苦笑する。

「いや、王太子のほうは無事だよ。上半身が裸になったことくらいで、意識がないほうがむしろ助かる。ゾフ、君のほうはどうだ?」

ゾフは一瞬だけ自分の肩に視線を走らせ「大丈夫です」と呟いた。

オリアはジャケットを脱ぎ、そっとミハイの素肌にかけてやった。

朝の通勤時間帯に差し掛かろうとしている。赤で統一されたバスが二台、左折待ちをしていた。四人を乗せた白いアウディはその脇を走り抜ける。バックミラーを二度見したゾフが「追跡されてる」と独り言のように言った。

ラドゥとオリアは同時に振り返る。

「どこだ?」

「三台後ろです。いえ、たったいま二台後ろになりました。配達車の陰です。黒のメルセデスVクラス」

オレンジ色の国際輸送トラックの背後で、様子を伺うような黒い高級バンが見え隠れしている。

「振り切ります」

「いえ、ゾフ。そのまま維持して」

運転手の意外そうな視線を受け流して、オリアは後部シートに片膝をついた。ヘッドレストを抱えるようにして、身体を安定させる。

エンジンのうなりが轟くと同時に、メルセデスが姿を現した。隣のレーンの車を威嚇するように強引に追い越しをかけたのだ。トラックの運転手がサイドミラーに視線をやりながら眉間に皺を寄せているのが見える。

「追いつかれます」

「追いつけないよ」

オリアはホルスターから銃を抜き、狙撃者のつくったリアガラスの弾痕に銃口を差し込んだ。

黒いバンが真後ろにつく。ハンドルを握る男がなにかを叫び、それを合図にふたりの男が銃を構え、左右の窓から身を乗り出した。オリアは一度だけ引き金を絞った。

メルセデスの衝撃検知センサーが、銃弾によって破壊される直前、最後の仕事をまっとうすべくエアバックを作動させた。爆発的な膨張に両腕と視界を封じられた運転手は、唯一残された操縦手段であるブレーキペダルを踏み込むしかなかった。だがそんな事情は、後続の国際輸送トラックは知る由もなかった。

大質量に追突されたメルセデスは、窓から男たちを撒き散らしたあと、中央分離帯に乗り上げ、横転した。

ラドゥは眉を持ち上げて賛辞を送り、オリアは金髪を掻き上げることでそれに応えた。

携帯が着信を知らせる。ラドゥのもうひとりの部下からだった。

『ラドゥ・ニクラエはまだ班長ですか?』

「よせよ、リャンカ。……辛うじてな」

『よかった。元王太子殿下はまだご存命なんですね。かなり際どかったんじゃないですか?』

「そんなことはない」

『うそ』

「際どかったが、無事だ。いま上司がなにを求めているかわかるか?」

『直進してラプシュネイ通りへ。400m先の路地を左。使われなくなった革製品の工房に車を隠して。二階で待ってます』

【4】

ラドゥとヴィクトル一世の繋がりは深い。十五年ほど前、この国で戦争が起きた。一方が独立戦争と名付け、もう一方が阻止戦争と呼ぶその戦場で、ラドゥはヴィクトル・ネデルグという上官のもと、新任の下士官として戦ったのである。戦場を駆け回る若きラドゥをネデルグ中佐は愛し、信頼した。

本来であればミハイを幽閉していれば事足りるはずだった。生殺与奪を自らが握るということは、生かし続けることも容易い道理である。しかし誤算は新王の足元にあった。ヴィクトル・ネデルグのふたりの息子、いまや王太子となったクリスチアンとアウレリアンが、後顧の憂いを断つべく、ミハイの暗殺を企てたのだ。

ヴィクトル一世は、ミハイを王宮の一角に留め置くわけにはいかなくなった。息子たちの手が容易に及び、証拠も証人もなく葬れるという意味では王宮は最悪の場所だった。王はミハイを王宮から追い出すかわりに、ラドゥを中心とした特殊警護班を張り付かせることにしたのである。

指揮官に任じられたラドゥは、三名を指名した。

警察特殊部隊に在籍していたオリア・シュテファネツは、射撃の五輪代表に選出されるにあたって除隊し、復帰命令を待っていた。それが速やかにおこなわれなかったのは、彼女の才能を軍部が欲したからと言われている。拳銃も狙撃銃も扱え、いずれの精度も他の追随を許さない。アルパインクライミングを趣味としており、季節を問わず北部山岳を訪れては登攀している。

ステファン・ゾフの父親はフランス系の柔道家であり、彼も幼少時代を仏国で過ごした。柔道に親しみ、技を磨いてきたが、両親の離婚により母親の母国へと移り、今に至る。現在の姓は異なるが、敬愛する父親の姓を名乗ることを好む。ラドゥとの縁がはじまった陸軍時代から、無限の体力と、人智のおよぶあらゆる乗り物を操縦できると定評があった。

国防諜報部の分析官だったリャンカ・ストラタンは、上司から煙たがられ、解雇されることになっていた。飛び級により十六歳で米国の大学へ入学し、帰国後に王立大学にて博士号を取得。頭脳明晰すぎて周囲の人間が全員馬鹿に見えるのだと評が立つほどに扱いが難しい。好物が祖母の手料理であることはあまり知られていない。

特殊警護班は国王直属であり、どこの組織にも属さない。国民はその存在すら知らされていなかった。

◇

天井際にある横長の窓から差し込む日光が、室内を浮遊するホコリを浮かび上がらせている。革工房のシャッターの内側には土間のような空間があり、いくつかの作業機材が壁に沿って積まれていた。赤いフィアットが片隅に先客として停まっている。

ラドゥが階段を昇り、ミハイを抱えるゾフと、オリアがそれに続く。二階の事務室は無人だった。

「リャンカ。いたずらはよせ」

テーブルの上に人形が座っている。そのピエロは首から「Protect me!!!」と書いたメモをぶら下げていた。

ため息をつきながら、ラドゥは人形を左手で鷲掴みにする。その瞬間、赤色回転灯が部屋のあちらこちらで回りだした。オリアは反射的に銃を抜き、ゾフは腰の位置をやや落とす。玩具のような質の低いスピーカーから流れ出したのは、ダースベイダーのテーマだ。

「おい。遊んでる場合じゃないぞ」

ラドゥは銃を天井に向け「降りてこい」と怒鳴った。

空調機器が取り外されたあとのダクトから、浅緋色のボブカットが現れた。

「班長! アタシを守って」

「そこにいるうちは守れない。降りてこい。あとこの音を止めろ」

「ピエロの首をひねれば止まるよ。それよりもアタシを守って」

「自分でやれ。はやく降りてこい」

「そうじゃなくて」

「なんだ?」

「……高すぎて降りれなくなっちゃった」

黒縁メガネの向こうで目が潤んでいる。

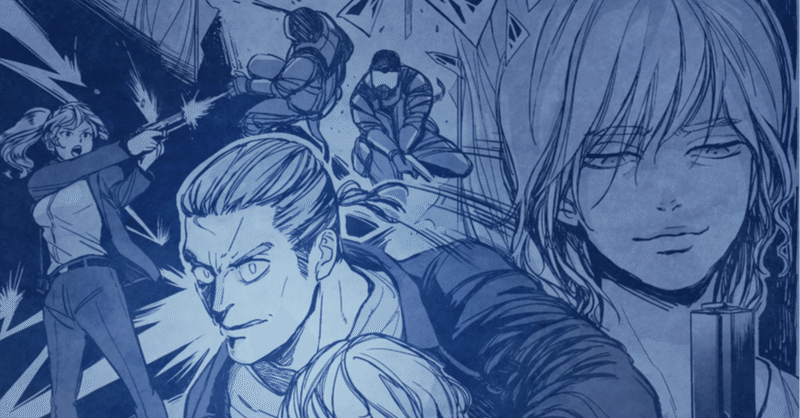

ヘッダー画像は安良さんの作品です!Special Thanks!!

電子書籍の表紙制作費などに充てさせていただきます(・∀・)