簒奪者の守りびと 第一章 【1,2】

第一章は8シークエンス構成です。4日連続更新。

<3,000文字・読むのにかかる時間:6分>

簒奪者の守りびと

第一章 ジョンブリアン

【1】

「さぁ、王太子どの。召し上がっていただけませんか?」

今朝も、メディアは新王を讃える映像を流している。

「わずかでも構いませんから」

ベッドに腰掛ける少年の顔は青白い。

「朝食をか? そのようなこと、お前らを喜ばせるだけだろう。だいいち私のことを王太子などと呼ぶな」

「では、どのようにお呼びすれば?」

少年は立ち上がった。

「事実のとおり、ありのままに呼べばよいではないか」

「ありのままと仰いますと?」

「……廃王の子」

ラドゥは言い返そうとし、それを中断せざるを得なくなった。少年は予想外の素早さで窓辺へ移動し、その華奢な両手でカーテンを開いたのだ。

「ばか野郎!」

ガラスに穴が空き、心臓のあった位置を弾丸が通過したのは、彼らが床へ倒れこんだ一瞬あとだった。

「……冗談が過ぎます。王太子どの」

ラドゥ・ニクラエはかぶりを振った。

「良い仕事をしたな」

少年は厚い胸板のしたで、にやりと笑った。

新王は、実力者ではあったが王に連なる臣下のひとりに過ぎなかった。年齢的には早過ぎるはずの衰えを隠せなくなった王は、彼を補佐役に任じ、やがて摂政の位を与えた。当時まだヴィクトル・ネデルグと名乗っていた彼は、主君が己の意志すら表せなくなったことに乗じ、志尊の冠を奪ったのだ。辞書はその行為を簒奪と記している。

新王ヴィクトル一世はなにより恐れていた。元王太子であるこの十二歳の少年が死ぬことを。仮に自然死であったとしても、世論は謀殺だと断ずるに疑いなく、それはいまだ脆弱な新体制が根元から崩れることを意味していた。

ラドゥは新王に属する特殊警護班の一員であり、その任務は元王太子が成人するまで守りきることだった。

「だが、すこし甘い」

左脇の軽さに気付いたラドゥは、全身の肌が粟立つのを感じた。ホルスターから抜き取られた銃の先端が少年の口に収まっている。ラドゥはその左頬に拳を叩き込み、間一髪で自殺を防いだ。

「失礼を」

「……気にするな。緊急避難的措置というやつだろう」

少年は血の混じった唾液をカーペットに吐き捨てた。

「だがゆっくり喋っている時間はなさそうだ。次が来たぞ。ほら」

ふたつの影が、ガラスの向こうにぶら下がっている。

ラドゥは少年の襟首をつかんで引っ張り上げ、抱えるようにして隣室へ移動する。ガラスの砕ける騒音がその背中を追いかけ、数秒後には銃声がそれに加わった。隣室側の出入り口から廊下へ出て、非常口へ向かって走る。追手の気配を感じるが、反撃しようにも少年を抱き抱えたままでは振り返ることすらままならない。突き当たり、非常階段へ続くドアを開ける。

「どいて!」

そこには女が立っていた。ラドゥが身を屈めた瞬間、四発の銃声が彼の鼓膜を殴り付ける。次に彼が見たのは、胸郭上部に二発ずつ銃弾を受けた追っ手が、床に崩れ落ちる姿だった。

「……オリア」

ラドゥはやや深めに肺に送り込んだ空気で、彼女の名を呼んだ。

「助かったよ」

「どうも、班長。心配しました」

「俺と王太子とどっちを?」

「急ぎましょう。このセーフハウスはもう危険です。すぐにゾフの車が来ます」

風がオリアの金髪を揺らし、ほぼ同時に、鉄製の床板が音を立てた。それを鳴らすのは王太子の靴だ。ラドゥの伸ばした手は、駆ける少年をつかまえるにはわずかに長さが足りなかった。

少年は柵を乗り越え、飛び降りた。地上6階から。

【2】

輝きを持った黄色を意味するジョンブリアン色が、彼の髪色の形容詞としてよく選ばれる。王太子だった頃はその名「ミハイ」とともに、彼を象徴する言葉としてメディアに好まれていた。

そのジョンブリアンが目の前に浮いている。やや長いその後ろ髪が持ち上がっているように見えるが、単なる空気抵抗のしわざでしかない。全身が自由落下を開始したのだ。

突進したラドゥは、柵に全体重を預け、叩きつけるように右腕を伸ばした。後ろ髪が邪魔しなかったことが幸いした。彼の指のうち三本が、白いシャツの襟を掴んだ。

重心が変わり、引き込まれそうになる。左腕で自分の身体を強引に柵に押し付けると、その反動で少年の背中が鉄骨と激突した。

「班長!」

加勢しようとするオリアを、ラドゥは制した。

「下に回れ! 長くはもたない!」

少年のシャツは上質だが、強度は心許ない。すでに縫い目が抗議の声を発している。

オリアは階段を駆け下り、最後の四段を飛び越えた。だがしかし、彼女の目の前で、輝きを持った黄色は落下していった。

◇

前王パウル一世、すなわちミハイの父は、歴史に名を残すような名君ではなかったかもしれない。だがそれでも慈しみ深く臣民たちを見守ってきたし、いくつかの失政も、歴代の王たちと比して大き過ぎるというわけではなかった。

衰えというものは避けがたい自然の摂理である。その到来を自覚した者が補佐を求めるのも自然であり、パウル一世にとって幼少の頃からの友人でもあるヴィクトル・ネデルグを指名したこともまた自然と言えるだろう。王が心をゆるす古くからの友人と、献身的に国を支え続ける摂政とが同一人物であるという事実は、誰の心にも謝意と敬意を呼び起こさせていた。だからこそ、パウル一世が退位宣言書と譲位指名書にサインする瞬間まで、疑いの眼差しを向ける者はいなかったのである。

だがヴィクトル一世を名乗るようになってから、彼は気づいた。自分に集まっていた尊敬の眼差しが、あくまで忠実な臣下に対するそれであったことに。彼は臣民の視線から、敬愛よりも軽蔑を、忠誠よりも面従腹背を感じとるようになった。メディアを制馭し、プロパガンダを繰りかえせば繰りかえすほど、これまで軽んじてきた正統な王家を畏怖するようになったのである。玉座の主である根拠が、たった一枚の譲位指名書だけという事実は、彼の精神をゆっくりと揺さぶった。

もしミハイ元王太子に大事があれば、玉座に向けて無限ともいえる弓矢が放たれることであろう。少なくともヴィクトル一世はそう信じた。少年が健康かつ不自由ない生活を送ることが、新王の神経を安定させる大きな要因となった。

◇

落下していくミハイを捉えていたのは、ラドゥとオリアの二対の視線だけではなかった。現場に滑り込んだゾフは、アウディのタイヤに白煙を上げさせながら強引に停車し、転げるように降りた。

彼の頭上。シャツのボタンが飛び散り、全体重を支えることになった脇の縫い目が、わずか数秒で降参したところだった。ミハイの落下地点に向け、ゾフは駆け出した。

ジョンブリアンの輝きが接近してくる。彼は全力疾走に使っていた両脚の筋肉を、跳躍のために切り替えた。脚部を先に、背中で空中を滑走するように上半身を自由にする。ミハイは地面に激突するかわりに、彼の厚い胸板に受け止められ、さらに左腕で抱えられた。その代償としてゾフがアスファルトに叩きつけられる番だったが、彼は接地と同時に右腕で路面を叩き、その衝撃を逃した。

「ゾフ!」

頭上から上司の声がする。

「無事か?」

彼は腕のなかを確認した。意識を失っているようだが外傷は見当たらない。耳の下に触れると、定期的な脈動を感じた。

ゾフのハンドサインを確認したラドゥは胸を撫で下ろした。力の入らなくなった脚が、膝と床を仲良くさせようとする。しかし、数秒の休息も彼には許されなかった。

ビルの壁面を反響しながら、銃声が駆け抜ける。狙撃銃のそれに違いなかった。

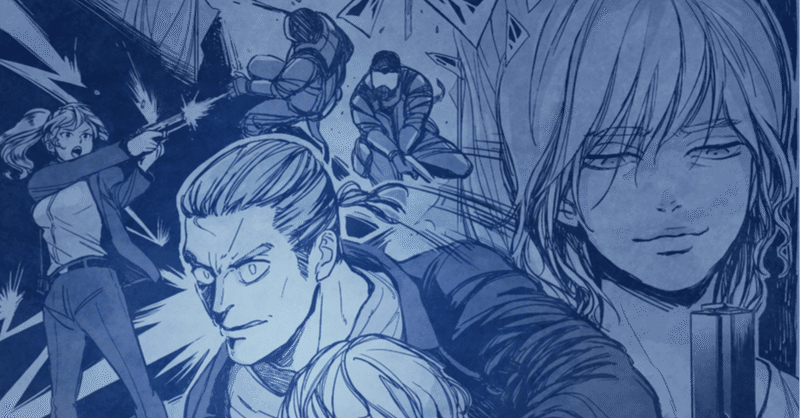

ヘッダー画像は安良さんの作品です!Special Thanks!!

電子書籍の表紙制作費などに充てさせていただきます(・∀・)