【問題解決のパターン14】曲げて効用を得る

曲げるには、歪めるといった「正しくないようにする」イメージがあるかもしれません。

しかし、直線を曲げて曲線にしたり、平面を曲げて曲面にすることで、さまざまな効用を得ることができます。

具体的な例を使って、どのような効用が得られるかを解説します。

発明原理14 曲線と曲面

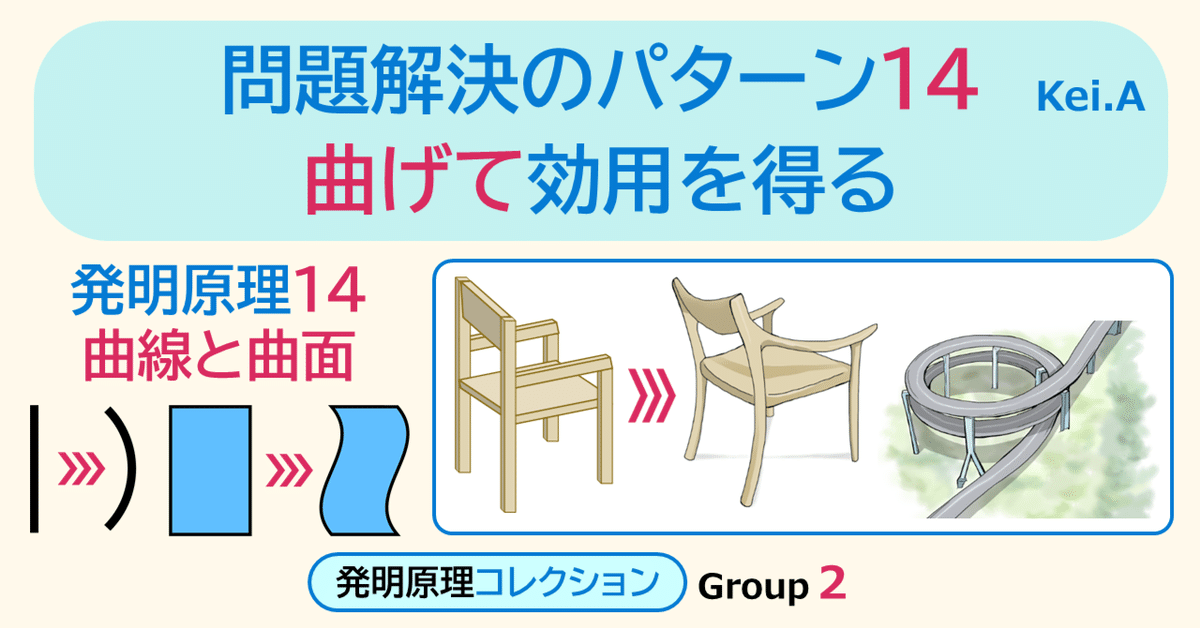

次の図は「発明原理14 曲線と曲面」のイメージ図です。

直線を曲線にする、または、平面を曲面にすることで、さまざまな効用を得ようという考え方です。

「発明原理14 曲線と曲面」のサブ原理は次のようになります。

サブ原理A:直線→曲線にする

サブ原理B:平面→曲面にする

サブ原理C:螺旋にする

サブ原理D:運動方向を変える(直線運動⇔回転運動)

サブ原理A:直線→曲線にする

椅子は便利で、生活にかかせないものですね。

便利さだけではなく、美しさやおしゃれ感も欲しいときがあります。

そんな時は、サブ原理A「直線→曲線にする」の出番です。

直線の形状の椅子を、曲線の形状にすることで、美しさが生まれます。

曲線のデザインにより、美しさを生み出す効用が得られます。

サブ原理A「直線→曲線にする」の例といえます。

サブ原理Aの適用例は以上です。

次はサブ原理Bを説明します。

サブ原理B:平面→曲面にする

サブ原理Bは次のようになります。

サブ原理B:平面→曲面にする

直線を曲線にすることで効用が得られたように、平面を曲面にすることでも

、さまざまな効用が得られます。

その代表例がレンズです。

レンズには、凸レンズと凹レンズがあります。

それぞれ次のような特徴と効用があります。

【凸レンズ】

特徴:中央部が厚くなっている

効用:光を集める

【凹レンズ】

特徴:中央が薄く、縁が厚くなっている

効用:光を広げる

凸レンズと凹レンズでは、特徴が逆で、効用も逆(集める/広げる)になっています。

サブ原理B「平面→曲面にする」の代表的な例ですね。

サブ原理Bの適用例は以上です。

次はサブ原理Cを説明します。

サブ原理C:螺旋にする

サブ原理Cは次のようになります。

サブ原理C:螺旋にする

急な坂を上るのは大変です。そんな時は、サブ原理C「螺旋にする」が使えます。

道路を螺旋状の構造にすることで、急勾配を緩和することができます。

限られた空間を効率よく使ううえで、螺旋は効果的です。

サブ原理Cの適用例は以上です。

最後にサブ原理Dを説明します。

サブ原理D:運動方向を変える(直線運動⇔回転運動)

サブ原理Dは次のようになります。

サブ原理D:運動方向を変える(直線運動⇔回転運動)

サブ原理A(曲線にする)やサブ原理B(曲面にする)では、形を変えることを考えました。

最後のサブ原理Dでは、方向を変えることを考えます。

運動方向を変える装置として、ラック&ピニオンがあります。

棒状の歯車(ラック)と円形歯車(ピニオン)を組み合わせた歯車です。

ラック&ピニオンでは、回転力が直線の動きに変換されます。

機械などをつくるときに、必要に応じて「運動方向を変える(直線運動⇔回転運動)」ことができれば便利ですね。

サブ原理Dの適用例は以上です。

曲げて効用を得る

直線を曲げて曲線にしたり、平面を曲げて曲面にすることで、さまざまな効用が得られる例をご紹介しました。

記事の冒頭で述べたように、曲げるには歪めるといったイメージがあるかもしれませんが、実は曲げることには意味があることをお伝えしました。

さまざまな工夫を考えるときに、曲げることを考えてみるのも良いですね。

次回は「発明原理15 ダイナミック」を解説します。

問題解決のパターン集を出版しました。電子書籍(キンドル本)です。

発明原理グループ1(01分割〜08つり合い)を1冊にまとめました。

アイデア発想のチェックリストとしても使えます。

※Kindle Unlimited 会員の方は、追加料金なし(¥0)で読み放題です。

シリーズ記事

次回の記事

前回の記事

シリーズの最初の記事

参考文献

Darrell Mann 『TRIZ 実践と効用 (1) 体系的技術革新』の「第10章 問題解決ツール-技術的矛盾/発明原理」

Yuri Salamatov 『超発明術TRIZ シリーズ5 思想編「創造的問題解決の極意』の「付録 B.発明原理」

高木芳徳『トリーズ(TRIZ)の発明原理 あらゆる問題解決に使える[科学的]思考』の「第2部 40の発明原理」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?