謎解き『黒死館殺人事件』(2) 事件の背景を再構築する

〈目次〉

5 算哲はなぜディグスビイに黒死館の設計を依頼したのか。また、算哲はなぜ完成した黒死館に住もうとしなかったのか

6 ディグスビイはほんとうに死んだのか。また、田郷真斎とは何者か

7 川那部易介とは何者か

8 算哲の人間栽培実験の結果はどうであったのか

9 算哲が遺言書を奇妙な形で残したのはなぜか

10 算哲は自殺したのか

11 紙谷伸子の母は誰か

12 誰が事件を企てたのか

今回から二回に亘って、私の推理した黒死館殺人事件の真相をお話しします。

作品を読むと、湧き上がる疑問があります。

その疑問を解いていく形で進めます。

5 算哲はなぜディグスビイに黒死館の設計を依頼したのか。また、算哲はなぜ完成した黒死館に住もうとしなかったのか

降矢木算哲はディグスビイ、テレーズと激しい三角関係にありました〈p423〉。

算哲は妻となったテレーズのために彼女の生家の城館を模した黒死館を建設しますが、その設計・建築をなんとディグスビイに依頼したのです〈p92〉。

邸の完工は明治18年〈p84〉、ディグスビイの離日は明治21年〈p499〉。

つまり、ディグスビイは黒死館完成後も三年にわたって日本に滞在していたのです。

この間、彼が日本で何をしていたのかわかりませんが、おそらく算哲と行動を共にしていたのでしょう。

しかし、テレーズを巡って算哲とディグスビイは恋敵の関係にあったのだから、二人の行動は不自然です。

法水が大階段の裏の壁面を調査した時、その中から『死の舞踏』という書物が出てきました〈p405〉 。

ディグスビイはその書物に、「エホバ神は半陰陽(ふたなり)なりき。初めに自らいとなみて、双生児を生み給えり。最初に胎より出でしは、女にしてエヴと名付け、次なるは男にしてアダムと名付けたり…」という呪詛を書き込んでいました〈p407〉。

このエホバ神とは算哲のことであり、半陰陽とはバイセクシュアルの意ではないでしょうかと。

エヴはテレーズ、アダムはディグスビイです。

とすれば、三角関係とは、算哲を巡ってテレーズとディグスビイが争ったという意味ではないでしょうか。

算哲にとってディグスビイは「愛人」であるから、邸の設計を彼に依頼したのです。

黒死館完成後、三年にわたってディグスビイが日本に滞在したのも、両者が特別の関係であったからです。

呪詛の理解が正しいかどうかはともかく、三角関係の解釈の変更が私にとって黒死館殺人事件の真相解明の第一歩になりました。

算哲が帰国後、黒死館に一日も住まなかったのはなぜでしょう〈p93〉。

邸の役割が変わったからです。

もともとこの邸は妻テレーズのために建てられました。

ところが彼女は来日の途中発病し、ラングーンで頓死してしまいます。

その後、算哲は建築5年の邸の内部を大改修し、ディクスビイの設計に根本から修正を加えました。

これも不自然な行いです。

しかし、その後に起こったことを見れば、彼の意図が推測できます。

大改築したのに、自分は寛永寺裏に邸宅を構え、邸には弟の伝次郎夫妻を住まわせました〈p93〉。

きっと「黒死館に住むと、亡くなった妻のことが思い出されて悲しい」などともっともらしい理由をつけ、弟夫妻が何の疑いもなくそこに住めるように仕向けたのでしょう。

6年後(明治29年)、伝次郎は妻筆子入院中に愛妾神鳥みさほを黒死館に引き入れ、その夜にみさほによって殺害されました。

みさほもその場で自殺を遂げます〈p94〉。

そのまた6年後(明治35年)、筆子は寵愛する上方役者嵐鯛十郎を邸に引き入れ、鯛十郎によって絞殺されます。

鯛十郎もその場で縊死しました。

法水によれば、これらは植物毒が狂暴な幻覚症状を引き起こすことで生じた事件ですから〈p516〉、算哲が弟夫妻を謀殺したと考えてよいでしょう。

引き続き、算哲の異母姪で3歳の津多子が黒死館に当主として入りますが、久我鎮子によると、算哲は津多子を一番愛していたということです〈p253〉。

その後、旗太郎が大正5年頃に誕生します〈p94〉。

おそらくこの頃、算哲は息子とともに黒死館に入ったのでしょう。

《㊟》算哲が「ただの一日も黒死館に住まなかった」〈p93〉というのは、帰国後一定期間のことではないでしょうか。そうでなければ、算哲は寛永寺(上野)から神奈川県まで通ったことになります。古代時計室、図書室、薬物室、人形室があり、そこで実験もしていたのに、いつまでも住まないはずはありません。

算哲が当初、邸に入らなかったのは、弟夫婦を殺害するためです。

黒死館改修時に仕掛けを作り、故意に弟夫婦を入居させていますから、間違いありません。

その目的は、両親が長崎に持つ莫大な遺産〈p92〉を独り占めするためだったと思われます。

当時、算哲の血族は弟と津多子以外にはいませんでした〈p253〉。

津多子にも相続権はありますが、彼女は孤児で、算哲がその後見人になっていたのでしょう。

算哲は津多子が継ぐべき遺産を奪い取ったのではないでしょうか、『こころ』の先生が両親の莫大な遺産を叔父に奪われたように。

津多子が黒死館に当主として入ったのも、算哲が津多子を一番愛していたというのも、裏にそういう企みがあったためだと思われます。

旗太郎が生まれた時の津多子は17歳、この頃に邸から追い出されたのでしょう。

その後の津多子は新劇の大女優になりますが、背景に生活苦があったのではないでしょうか。

6 ディグスビイはほんとうに死んだのか。また、田郷真斎とは何者か

黒死館の設計者ディグスビイは1888年(明治21年)6月17日払暁5時、帰国途中のラングーン(ヤンゴン)で船から身を投げました。

首は推進機に切断されたらしく、胴体のみが漂着したのですが、死体は着衣や名刺などの所持品によって彼のものと断定されました〈p499〉。

しかし、当時の状況から考えて、その検死は相当いい加減なものであったでしょう。

首がなくても所持品の名が明らかであれば、その人と簡単に断定されたことだと思われます。

私は、この時、ディグスビイは田郷真斎と入れ替わったと考えています。

真斎は不思議な人物です。

著名な中世史家でありながら、黒死館の執事を勤めています。

その顔は「胡面梵相(鼻の高い西洋系の顔つき)」〈p167〉です。

下半身不随で、車椅子(手働四輪車)に乗って邸内を巡回しています〈p283〉。

車椅子でどうやって二階と行き来したのでしょう。

エレベーターやスロープがあったとは思えません。

ただでさえ広大な邸です。

執事の仕事として毎日邸を巡回していたのでしょうが、高齢で障碍者の彼にとって重労働です。

ほんとうは彼は健康で、下半身不随というのも偽装であっただろうと私は疑っています。

真斎は古代時計室の扉の開け方も知っています。

算哲没後、これを知る者は真斎だけです〈p296〉。

《㊟》実際は津多子も知っていました。(p446~)

この部屋は算哲の貴重な収集品を保管しており、邸の中でも特別の場所ですが、真斎がディグスビイであるなら、部屋の開け方を知っていても当然です。

ディグスビイが田郷真斎と入れ替わった経緯を推理してみましょう。

本来の田郷真斎は、優秀だが身寄りのない日本人青年であったのを、算哲が迎えたのでしょう。

《㊟》算哲は後にも外国人孤児四人を迎え入れています〈p502〉。

ディグスビイは算哲が帰国する一年前(明治17年)に来日し、黒死館の建設を始めていましたが、その際、日本でディグスビイを受け入れ、彼に日本語を教えたり、建設を手伝ったりした人がいたはずです。

それが田郷青年です。

ディグスビイに協力し、大事業を成し遂げた田郷青年に、算哲は欧州留学をもって報います。

田郷青年は帰国するディグスビイとともに、欧州行きの船に乗りました。

ラングーンに到着すると、ディグスビイは田郷青年を殺害、彼の首を落として死体もろとも海に投げ入れてしまいました。

この時、ディグスビイは死んだことになりました。

愛するテレーズの亡くなったラングーンでディグスビイは彼女に殉じた、と見せかけたのでしょう。

服装や持ち物もすべて自分の物と取り換えました。

旅券の偽造もしていたことでしょう。

後日、“留学先”から“田郷青年”となったディグスビイが日本に帰国しました。

算哲も、まさかディグスビイが奸計を抱いて渡欧の船に乗ったとは思いもしなかったから、彼の姿を見た時はきっと驚いたことでしょう。

《㊟》法水が薬物室を調べた時、算哲の筆跡で「ディグスビイ所在を仄めかすも、遂に指示する事なくこの世を去れり」と書かれた空瓶を発見しますが〈p235〉、その時の記載が残ったままになったと考えれば辻褄が合います。

しかし結局は受け入れ、田郷真斎ことディグスビイを自分の執事としました。

ディグスビイが田郷青年を殺害したのは、日本国籍を得るためです。

テレーズ亡き後、ディグスビイは“愛人”算哲と日本で暮らそうとしたのでしょう。

《㊟》ユダヤ人であったディグスビイが〈p423〉、ユダヤ人差別のひどい当時のヨーロッパから逃れようとしたのかもしれません。

何も一青年を殺さなくても、と思うところですが、黒死館に謀殺の仕掛けを設ける男ですから、犯罪に対する抵抗が元々弱かったのでしょう。

《㊟》「ディグスビイは未だに悪魔教の遺風が残ると言われるウェールスの生まれ」〈p244〉です。

……以上は私の想像です。

しかし、細部はともかく「ディグスビイは真斎だ」と考えれば、奇妙な言動の背景が理解できるし、謎の行為の理由も見えてきます。

無関係に見えた多くの点と点が線で繋がります。

ダンネベルグ事件があった日(1月28日)、邸で音楽会が開かれました〈p176〉。

熊城が「何だあれは、家族の一人が殺されたというのに」と腹立たしそうに言ったのに対し、真斎は「今日は…ディグスビイの忌斎日でして…」と苦し気に答えています。

忌斎日とは命日の意でしょうが、ディグスビイがラングーンで船から入水したのは6月17日です〈p499〉。

法水らがこの事実を知るのは事件の三日後(1/31)ですが、真斎が知らないはずがありません。

真斎が苦しげに答えていることからも、彼が何かを隠そうとしたことがわかります。

何を隠そうとしたのかはわかりませんが、ディグスビイの生死に関することであるようです。

ちなみに、ディグスビイの生存の可能性は、法水も何度か語っています〈p315,p389,p424〉。

真斎の怪しさは他にもあります。

それは最初に法水に訊問された時の様子です。

法水の恫喝訊問により、真斎は算哲殺害の犯人に決めつけられます〈168-p176〉。

この時の真斎は、「蝋白色に変った顔面からは膏のような汗が滴り落ち、とうてい正視に耐えぬ惨めさだった」〈p173〉のですが、犯人扱いされたとはいえ、後ろ暗いところがないならこんなにうろたえるでしょうか。

真斎の外的特徴は実に細かく描かれ、作品中随一ですが、その人物像は殆ど語られません。

いつから執事になったのか、算哲とどんな関係なのか、全く語られていないのです。

車椅子に乗っていることも、中世史家であることも、西洋人風の顔つきをしていることも、頭に印度帽をかぶっていることも、深い思索や複雑な性格の匂いがないところも、推理には結局役に立ちません。

多くの謎があるのに、犯人や犯罪と一切無縁であるというのも気になります。

ディグスビイはかなり優秀な人物でもありました。

建築に限らず、多くの学問に通じていたようです。

なんと鎮魂楽の作曲も手掛けています〈p226〉。

おそらく天才肌の男だったのでしょう。

ネイティブ並みの日本語を身につけ、中世史に関する数種の著述を日本語で発表することもお手の物でした。

今も西洋人かと見紛えるほどの顔かたちをした日本人がいらっしゃいますが、ディグスビイが田郷老人に変わっていても、怪しまれなかったと思われます。

ただ、ディグスビイと算哲は年齢が合いません。

真斎は「最早七十に垂んとする老人だった(=70歳直前)」〈p167〉と描かれています。

レヴェズによると「あの方(ディグスビイ)が事実もし生きておられるなら、ちょうど今年で八十になったはずです」〈p424〉と語っています。

69歳と80歳とではずいぶん違います。

やはり二人は別人物なのでしょうか。

それとも真斎は、実年齢より相当若く見えたのでしょうか。

私は作者のミスではないかと考えています。

前回お話ししましたが、作者は日程や時間の設定でいくつかミスを犯しました。

他にもクリヴォフの設定で、作者は小さなミスを犯しています。

彼女はコーカサスの地主の「四女」〈p98〉であったはずなのに、後には「五女」〈p425〉になっています。

どうも虫太郎は数字に不正確であった節が見受けられます。

《㊟》前回、算哲の年齢を「マンチェスター郵報(クウリア)」紙の発行年から推理しました。底本とした角川文庫その他は、発行年を「1852年」としますが、その場合、算哲の没年は100歳前後になり、当時としてはあり得ないような高齢です。テレーズと三角関係にあったのも、ディグスビイが20歳、算哲が40歳前後となり、極めて不自然です。私が確認したものの中では、なぜか青空文庫だけが「1872年発行」としていました。その辺りの経緯に私は不案内なのですが、算哲の年齢を巡って作者が不用意であったことを窺わせます。

7 川那部易介とは何者か。

易介もその正体がよくわからない人物です。

彼は「侏儒の傴僂」〈p130〉でした。

人権意識の低かった当時、彼は同年輩の召使古賀庄十郎〈p197〉を抑えて給仕長に選ばれています。

算哲は博愛の精神の持ち主だったのでしょうか。

いえ、彼は四人の外国人(以下、「四人」)の子供を監禁し、実験台にするような悪い男です。

あえて障碍者を給仕長に抜擢したことには、何か理由があったのでしょう。

鎮子によると、易介は殆ど家族の一員に等しく、雇人ではあるが、幼い頃から44歳の現在までずっと算哲の手許で育てられてきました〈p152〉。

易介は算哲の実子だった可能性が高い。

だから特別扱いされたのです。

44歳という年齢にも注目すべきです。

四人の年齢とほぼ同じです〈p182〉。

算哲が人間栽培実験のため、四人を「実験用の小動物」〈p502〉として手に入れた頃に、易介も黒死館に入ったということです。

この意味については、次項で述べます。

昨年の暮、埃だらけの未整理図書の底から、鎮子が「黙示図」を発見しました〈p152〉。

算哲が描いたという「黙示図」〈p144〉には、四人と旗太郎、易介のシが予言されています。

四人と旗太郎の共通点は、法律上は算哲の子であるということです。

とすれば、易介も算哲の子ではないのか。

そうでなければ、易介がこの図の中に加えられた意味は何なのでしょう。

8 算哲の人間栽培実験の結果はどうであったのか。

明治21年(1888)、「頭蓋鱗様部及顳顬窩畸形者の犯罪素質遺伝説」を八木沢博士が唱えます。

この説に対して算哲が反論し、大論争になりました〈p93〉。

その論文名から推測すると、八木沢は側頭骨やこめかみに奇形がある者には犯罪者の素質があり、それは代々遺伝すると主張したと思われます。

算哲は八木沢説に反対しますが、それは自分の父に同様の頭蓋形体があったためだろうと鎮子は言います〈p502〉。

彼女によれば、算哲は自分の説に「殆んど狂的な偏執」を持っていました。

八木沢説が正しければ、自分も犯罪者の素質を持つことになってしまいます。

ところが、論争は一年後突如終息しました。

それは「人間を栽培する実験」を行うことで両者が合意したからです〈p501〉。

その「実験動物」として四人の子が「拉致」されてきました。

彼らの父は皆、ニューヨークの監獄で刑死を遂げた移住民で、その刑死体を解剖し、頭蓋形体を備えた者がいた場合、その子を不法に手に入れました。

算哲は頭蓋形体を備えた者の子を監禁し、犯罪の素質があるかどうかを調べようとしたのです。

算哲は易介も「実験動物」にしたのでしょう。

易介が算哲の子であるとすれば、彼も頭蓋形体に奇形を持つ者の血を引いています。

算哲の遺言を記した乾板には、「実子である伸子を実験の犠牲にはできず、自分の秘書とした」〈p551〉という趣旨のことが書かれていました。

実子を実験の犠牲にできないことは当然であり(実子に限らないことですが)、書き残す必要がないのにわざわざ書いたのは、実子でも実験に供してきたからではないかと疑わせるものがあります。

伸子は算哲が年老いてから(推定57~8歳)生まれた子であり、特にかわいく感じたのでしょう。

易介は算哲が八木沢と大論争をしていた頃の子であり、まだ若く(推定39歳)血気盛んな算哲はわが子を実験に供することに躊躇しなかったと思われます。

なお、旗太郎は実子ではないので、実験の対象外です。

さて、四人は黒死館で音楽家となり、今では44~45歳となりました〈p182〉。

明治時代の平均寿命は44歳だと言われます。

もう実験の結果は出ていてもよさそうです。

果たして彼らに犯罪者の素質は遺伝したのか、しなかったのか。

彼らの様子を見ると、いろいろな短所は持ちつつも、少なくとも罪は犯さなかったように見えます。

つまり、遺伝はしなかったのであり、論争は算哲の勝利で終わったことになります。

しかし、そうとも限りません。

算哲自身が犯罪者ですから、論争は実験を始めた段階で算哲が敗れたと私は考えています。

八木沢の説が正しいわけではありませんが。

論争の帰結は明らかではありませんが、算哲はきっと自分は勝ったと思ったのでしょう。

だから、四人を突然帰化入籍させたのです〈p166〉。

自分の正しさを証明してくれた彼らのへ感謝の気持ちを込めて、そうしたのでしょう。

9 算哲が遺言書を奇妙な形で残したのはなぜか。

算哲も老いを迎え、自分の死や遺産相続について考えねばならなくなりました。

彼はその遺言書を非常に奇妙な形で残します。

事件前年の3月12日、算哲はで二通の遺言書を作成し、金庫に保管します〈p411〉。

翌朝家族の前で一通を焼き捨て、もう一通を金庫に戻し、自分の死後一年目に開くよう指示しました。

この時、算哲は焼き捨てた遺言書の内容を予め金庫内に仕掛けた乾板に印像させていました。

紙の遺言書の内容は下のとおりで、その内容は事前に該当者に伝えてあります。

算哲死後、降矢木家内に生じる争いを防ぐためにそうしたと思われます。

もし四人に遺産を相続させなかったならどうなるでしょう。

算哲の死後、誰が黒死館の当主になろうと、四人は「お荷物」です。

もし邸から追放されたら、路頭に迷います。

彼らにも遺産も配分すると保証したなら安心です。

しかも遺産を当主と五等分するのですから、レヴェズは「夢ではないか」と言ったほどです〈p253〉。

旗太郎は不満だったでしょう。

本来なら全て自分のものになってもいいはずです。

算哲の死後、遺言の内容を知ったなら、旗太郎も穏やかでいられませんが、生前に聞いていたなら、文句のつけようがありません。

ただ、旗太郎は算哲の実子ではないから、算哲の本音は別の所にあったようです。

紙の遺言書はダミーです。

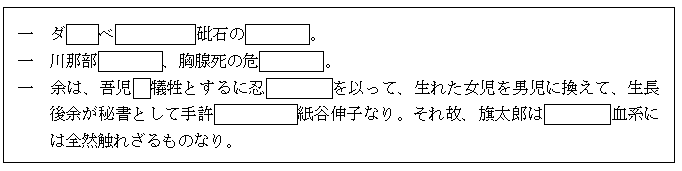

乾板の遺言書の内容を見てみましょう。

これは壊れた乾板を復元したもので、遺言書の一部でしかありません〈p551〉。

遺産についての記載がありませんが、その部分は破壊されてしまったのでしょう。

では、それはどんな内容だったのでしょうか。

第一条は、ダンネベルグが「常日頃神経病の治療剤として微量の砒石を常用していた」〈p544〉、第二条は、易介は「傴僂だから胸腺シの危険がある」という趣旨のことが書かれていたと思われます。

つまり二条とも自分の死後の「わが子」を心配する内容です。

このことから、乾板には四人に加え、易介にも財産を残す旨が書かれていたと考えます。

ただ、遺言書でなぜわざわざ旗太郎を弾き出すようなことを書いたのでしょうか。

旗太郎は愛妾が産んだ、言わば“不倫の子”です。

旗太郎は今、黒死館の跡継ぎとして収まっていますが、算哲の心の中に旗太郎を憎む心がずっと潜んでいたとしても不思議ではありません。

私は乾板の遺言書には、伸子が黒死館の当主になること、他の財産は他の者(旗太郎・易介・四人)で均分することと書いてあっただろうと推測しています。

自分の死後一年たってから遺言書を開封せよと言ったのは、なぜでしょう。

それは彼が早期の埋葬を懼れていたからです〈p397〉。

自分は殺されるかも、と恐れていたのです。

四人に復讐されるかもしれません。

たとえ死を宣言され埋葬されたとしても、復活できる可能性に彼は賭けていました。

だから、墓室に早期埋葬防止装置を設けたのです。

一年もの長い時間を設定したのは、仮に自分が死んだことにされても、すぐには相続させまいとしたのでしょう。

伸子への穏やかな遺産継承と、自分への謀殺防止のために、算哲はこのように手の込んだことをしたのです。

実は、算哲はもう一段の計略を張り巡らしたと私は思いますが、それは後述します。

さて、算哲は初めに紙の遺言書をちらつかせながら、実際は乾板の遺言書を発効させようとしていたらしいのですが、彼はなぜこんな手の込んだ形で遺言書を伝えようとしたのでしょう。

算哲の死後、実は伸子が実子で、黒死館も伸子が相続するなどと聞いたら、それこそ大変な争いが生じそうです。

そこに、算哲の恐ろしい深謀遠慮があったのだと私は思います。それは次回の動画で明らかにします。

最後に、算哲はなぜ押鐘博士に遺言書を託したのか考えてみましょう。

押鐘童吉は東京神恵病院長で、私財を投じて慈善病院を経営していた篤志家です。

算哲はその財力と人柄を信じたのでしょう。

しかし、その「経営する慈善病院のために、ほとんど私財を蕩尽してしまった」〈p388〉ことは知らなかったようです。

もし知っていたら遺言書を託すはずがありません。

そして、その見込み違いが算哲の深謀遠慮に綻びを生み出していきます。

10 算哲は自殺したのか

算哲は遺言書を家族の前で金庫に保管した後、一カ月半ほどして亡くなりました。

自殺だとされましたが、その動機は明らかではありません〈p95〉。

法水も他殺を疑いますが、結局この問題はうやむやのままで終わります。

ただ、算哲が死んだ時の捜査は極めて杜撰ですし、法水らの追及も不十分です。

検死調書は短刀が算哲の左胸を貫いて左心室に突入したとしています〈p95〉。

法水は「自殺であるのは明らかだったから、死体を解剖しなかった」と言いますが〈p395〉、同じ部屋で過去に二度も変死事件が起きていたにもかかわらず、解剖しなかったのは不審です。

また、鎮子は「死体から生体反応が現れた」〈p396〉と語っているのに、法水らは生きている算哲を見殺しにしたことを責めもしません。

早期埋葬防止装置の糸も切られていた〈p397〉のですから、他殺であることは間違いありません。

それでは誰が算哲を殺したのでしょう。

法水が算哲の墓を調べた時、棺の中に横たわっていた骸骨の肋骨の部分に「父よ、吾も人の子なり」の意のラテン文字が刻まれていました〈p511~〉。

この文字を刻んだのが犯人でしょう。

文意から、算哲の子でありながら算哲の子として扱われなかった人物が文字を刻んだと思われます。

つまり、伸子か易介です。

二人は算哲の実子であることを知っていたか。

伸子は、失神から覚醒した直後に自署した際、「降矢木伸子」と書いています〈p280〉。

また、神意審問会の直前、伸子は自室で自分の不注意から乾隆ガラスの大花瓶を倒して割りましたが、そのことについて「別に叱られるほどの問題ではない」と述べています〈p415〉。

算哲の娘でなければこんなことは言えないでしょう。

伸子は、自分が算哲の娘であることを知っていたと思われます。

《㊟》伸子が法水にダンネベルグと口論した時のことを訊問された際、「算哲没後も自分がこの邸に留まっていることを心苦しく思う」と述べた〈p416〉のは、伸子は本心ではこの黒死館から逃げ出そうとしていたからではないでしょうか。詳細は、次回「謎解き『黒死館殺人事件』③」を参照してください。

易介も家族同様に扱われていましたから、自分が算哲の子であることに気づいていたのではないでしょうか。

しかし、紙の遺言書ではその名を除外されました。

《㊟》算哲は八木沢説に強く反対したことからもわかるように、自分の遺伝的素質に強くこだわりました。博愛の精神や人権意識の薄弱な算哲が障害者の易介を本当に愛したか疑問です。

算哲が遺言書の件で家族を集めた3月13日、秘書の伸子は家族だけが参加できる重大な会議の場に同席が許されました〈p523〉。

給仕長の易介は同席できなかったのでしょう。

私は易介が自分を差別した算哲を恨んで、彼を殺害したのだと思います。

彼は算哲の心臓が右にあるのも知らず、エリーズ人形の護符刀を用いてその左胸を刺しました〈p95〉。

傷は左心室に達しましたが致命傷とならず、算哲は生体埋葬されました。

他殺の痕跡が目立たなかったせいか、それとも真斎が中心となって隠蔽したか、ともかく算哲の死は自殺として処理されました。

11 紙谷伸子の母は誰か。

伸子は算哲の実子でしたが、実験の犠牲とするのに忍びず、紙谷家の子に出しました〈p551〉。

成長後、算哲は自分の秘書として彼女を手元に置きます。

ところで、伸子の母は誰でしょう。

作品の中には書かれていませんが、私は久我鎮子ではないかと思います。

鎮子は算哲の論敵八木節節斎の娘で、年齢は52~3歳〈p132〉です。

伸子は23~4歳〈p372〉ですから、仮に伸子が鎮子の娘だとしたら、鎮子29歳頃の子になります。

すなわち明治43~44年(1910~11)頃です。

鎮子は大正二年(1913)夫久我錠二郎と死別していますが、伸子誕生が錠二郎との結婚前か、結婚後かはわかりません。

結婚後の可能性が大きいですが、そうだとしたら大胆な行為ではあります。

伸子が紙谷姓となったのも、その辺りに事情があるのかもしれません。

鎮子は黒死館の図書係となって7年になるといいますから〈p152〉、大正15年(1926)頃の採用です。

これは伸子が算哲の秘書となった時期と重なります。

それももし大正15年なら、伸子は15~6歳ということになり、「成長後に秘書とした」〈p551〉という記述に合致します。

また、鎮子は算哲の墓に設置された早期埋葬防止装置の秘密も知っており、法水が言うとおり「両者の関係に、主従の墻を越えた異様なものがある」〈p500〉と言えます。

ちなみに早期埋葬防止装置を知るもう一人は押鐘童吉ですが〈p397〉、彼は算哲から遺言書の管理を委託されています。

伸子の母が鎮子なら、算哲が装置の秘密をなぜ図書係に過ぎない鎮子に伝えたのか、理解できます。

その早期埋葬防止装置の糸を切ったのは、おそらく鎮子です。

算哲が死ねば遺産が伸子に転がり入るからです。

装置の秘密を法水に打ち明けた時、鎮子は「まるで算哲の報復を懼れるような恐怖の色を泛べた」〈p398〉のはそのためです。

鎮子伸子親子説の根拠は他にもあります。

法水に訊問された際、鎮子は伸子を何度も庇っています。

例えばダンネベルグ毒殺事件に関して尋問を受けた時、鎮子は「伸子とダンネベルグが、神意審問会の始まる二時間ほど前に争論したが、それらの事柄は、事件の本質とは何の関係もない」〈p157〉と語っています。

また、書庫で再度尋問を受けた時、鎮子は法水の先手を打って「でも、まさか伸子さんを犯人になさりゃしないでしょうね」〈p225〉と述べています。

伸子が訊問された後、鎮子はわざわざ自分から法水のもとを訪れ、「生き残った三人の渡り鳥(外国人)」は信用できないと言います〈p387〉。

伸子と鎮子がともに偶然「算哲はハートのキングだ」の言ったことから、法水は算哲の心臓が右側にあったことを察知しますが、鎮子は「伸子さんが言ったことは、偶然の暗合にすぎまい」〈p397〉と述べ、嫌疑が伸子に及ばないようにしています。

伸子は事件の重要参考人であるにも関わらず、鎮子は一貫して伸子を弁護しています。

鎮子は多くのことを隠そうとしていました。

法水に責められ、鎮子は「何もかも話す」と言いますが、実は同じ言葉を二回繰り返しています。

一度目、「ああ、何もかも申し上げましょう」と言って、算哲の右の心臓の話をしました〈p396〉。

二度目は「もう、何もかも申し上げましょう」と言って、四人が邸に来た経緯を話しました〈p501〉。

鎮子は全部を話すと言いながら全部は話していませんが、それは誰かを守るためです。

鎮子はわが子伸子を守ろうとしたのでしょう。

12 誰が事件を企てたのか

さて、人物の謎の解明は終えました。

では、誰が事件を企てたのでしょう。

事件は算哲の財産を巡って生じたと考えてよさそうです。

算哲の遺言は残念ながら彼の思い通りには実行されませんでした。

彼の意志を阻もうとする者たちがいました。

それは第一に押鐘夫妻、童吉と津多子であり、第二に鎮子伸子母子です。

押鐘夫妻は算哲に厚く信頼されていたにもかかわらず、彼を裏切りました。

理由は病院経営の不調です。

押鐘夫妻が経済的にかなり困っていたことは、右眼を失い舞台を退いた津多子が、再び舞台に立ったことからも窺うことができます〈p351,p388〉。

夫婦の動きについて辿ってみましょう。

まず、ダンネベルグ事件の前年(昭和7年)3月12日、童吉は算哲に呼び出され、遺言書記述の場に立ち会いました。

翌日、その内の1通が家族の前で燃やされ、もう1通が金庫の中に納められて、金庫の鍵と文字合わせの符表とが童吉に託されました。

童吉は算哲から彼の真の意図(乾板の遺言書を実行する)を聞かされていたでしょう。

そうでなければ、算哲はあのような込み入ったトリックを仕掛けなかったはずです。

本来は善良な童吉は、その指示通りにしようとしていたでしょう。

ところが翌月(4/26)、算哲は殺害されます。

葬儀に参加した童吉は黒死館に宿泊しました〈p410〉。

この時、童吉は紙の遺言書を廃棄するために金庫を開けたのでしょう。

しかし、彼はふと考えます、この2通の遺言書をうまく利用すれば、妻の津多子にも遺産が転がってくるのではないか、と。

それで、2通の遺言書はそのままにして金庫を閉じました。

その後、妻の津多子が黒死館に出没し始めます。

算哲の死の半月後、四人が礼拝堂で音楽の練習をしていた時、ダンネベルグが津多子に呼びかけるシーンがあります〈p366〉が、この時、津多子がなぜ黒死館にいたのか、その説明はありません。

非常に不自然な登場です。

津多子が次に現れるのは、ダンネベルグ殺害の一月ほど前ですから、12月下旬でしょう。

この時の訪問理由も不明です。

レヴェズは「津多子は夫もあり家もあるにかかわらず、一月ほど前からこの邸に滞在している。理由もないのに、自分の家を離れて、何のために……」〈p365〉と言いますが、津多子の来訪は邸の人々にとっても不審なものでした。

津多子が黒死館を離れたのは、ダンネベルグが殺害された前日の早朝だったといいます。

鎮子と真斎がそう証言しました〈p134,p293〉。

ところが、津多子は事件当日の夜、古代時計室で昏睡状態で発見されました。

つまり、鎮子と真斎は嘘をついたということです。

二人は津多子とグルです。

押鐘夫妻は何を企んだのか。

もともと夫妻に算哲の遺産を相続する権利はありません。

もし彼らが遺産の分け前に与りたいのなら、津多子の従弟である旗太郎に近づくことです。

彼の後見人となれば、算哲の遺産を左右できます。

目的達成のためには、隻眼ながらもまだ三十代半ばでかつては大正末期の新劇大女優〈p94〉であった津多子が、若い旗太郎を誘惑したかもしれません。

夫妻にとっては、旗太郎以外の相続者は邪魔でしかありません。

その気持ちが露見したような言葉を、童吉が呟いたことがあります。

遺言書を開封した時、彼はこう言いました、「蓋を明けても明けなくても、結論はすでに明白です。要するに問題は、均分率の増加にあるのですからな」〈p414〉と。

「均分率の増加」とは、相続人が減れば減るほど相続額が増えるということです。

相続に関係のない童吉が、なぜ「均分率の増加」に関心を示したのでしょう。

詭計遂行のために、津多子は算哲の埋葬後、ほどなく動き始めます。

狙いは、旗太郎以外の相続人を順に消していくことです。

五月初めに黒死館を訪れた目的は、真斎や鎮子、伸子を仲間に引き入れるためだったと私は見ています。

「悪は急げ」です。

鎮子も同じようなことを考えていました。

というより、鎮子は算哲から遺言書に関して、内々の指示を受けていただろうと思います。

その指示の詳細は次回お話ししますが、要するに伸子に主要な遺産を継承させるというものです。

その指示は、算哲の最も信頼する真斎にも伝えられていたことでしょう。

真斎は長年黒死館を経営してきましたから、誰が次の当主になろうとその地位は盤石です。

ここに鎮子と真斎の内密の連携が生まれました。

そんな鎮子に、津多子は犯罪計画への参加を持ちかけます。

少なくとも四人の排除で両者の利害は一致しました。

算哲の実子でありながら使用人扱いされてきた伸子やその母鎮子にとって、「実験用の小動物」〈p502〉に過ぎない者たちが降矢木家の資産を受け継ぐことは許せないことです。

鎮子は津多子の話に簡単に乗ったと思われます。

いや、むしろ津多子より積極的であったかもしれません。

いかがでしょうか。

今回は、事件の背景の謎解きに挑戦しました。

次回は、事件のからくりと真犯人の特定、及び本作品の価値についてお話しします。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?