「変わるか旭川市政」記事の補足(2)

全体的評価について

「インタビューに関する補足」2回目です.前回はインタビュー全体の概略でした.2回目は個別内容に入る前に冒頭で話をした全体的な評価についてです.全部で4回ほど書く見通しです.

1年目の評価

1年目は予算面でも人事面でも前任からの継続の中で調整をしながら進めなければならない.そのあたりは織り込んで成果はみなければならない.

1年目は,多くの場合前任者がすでに組んだ予算で事業を進める.就任のタイミングにもよるが,新たな取り組みをしたいと考えても多くの場合その中で独自性を出すことは難しい.

人事面では,まずは首長のやろうとすることを共有し,積極的に進めて行く体制を作ることが必要.1年目は前任からの継続の中で調整をしながら進めなければならないが,そこは特に苦労しているように見える.議会対応での混乱や副市長人事などのゴタゴタに表れていると感じられる.

独自の予算や人事に影響を出せる2年目からが本番といえる.

一方で,党派を含めて市長が交代したことは良い面も多いといえる.どんな組織でも同じことだが,体制の変更のタイミングは仕事の見直しが進む.

市役所の中で仕事の仕方の見直しが進んだり,これまで暗黙裏に行われていたことが通用しなくなったり,その都度説明や確認が必要となったりすることが増える.組織の新陳代謝として良い事だといえる.特に,公務員のような縦割りの組織では重要だといえる.その点では今回の市長交代には期待も持てる.

新年度の予算について

全体的にハコモノと,建設関係につく予算が目立つ.市長選の際の公約として強調されていた除雪も建設・土木関係に多くお金が落ちる政策である.もちろん除雪が充実すること自体は悪いことではないが,自民党系の首長であることのカラーが特徴的に表れているといえる.

大型の施設・ハコモノに予算をつけることは,短中期的には経済効果が高いが,その後の維持費の影響が大きい.人口減が進んでいく中で,維持費はこれからの将来の世代の負担になる.国などの紐付き予算も建設費用は補助されるが運営については自前でなんとかする必要がある.

スポーツ関連の施設などは,作ったあとの運用の見通しをきちんと立てて戦略的に活用しなければ長期的には財政を悪化させる.このあたりは1980-90年代に批判を受けた施策でもあったし,長野オリンピックでも跡地の利用が大きな負担となっていたのも良い例.中長期的な戦略的を期待したい.

投票率などについて

市長の記者会見や質疑などではよく「市民の声を~」といったフレーズが出てくる.市長自身,毎日の街頭演説で市民の声を聞きながら選挙に挑んだ姿勢が就任後にも表れていると考えられる.

現代の民主制の基本として,公職者は選挙での当落に依存し,自分に投票してくれる人の声はより大きく反映されるし,また,自分に投票をしてくれる人たちの声は自分の届きやすい.

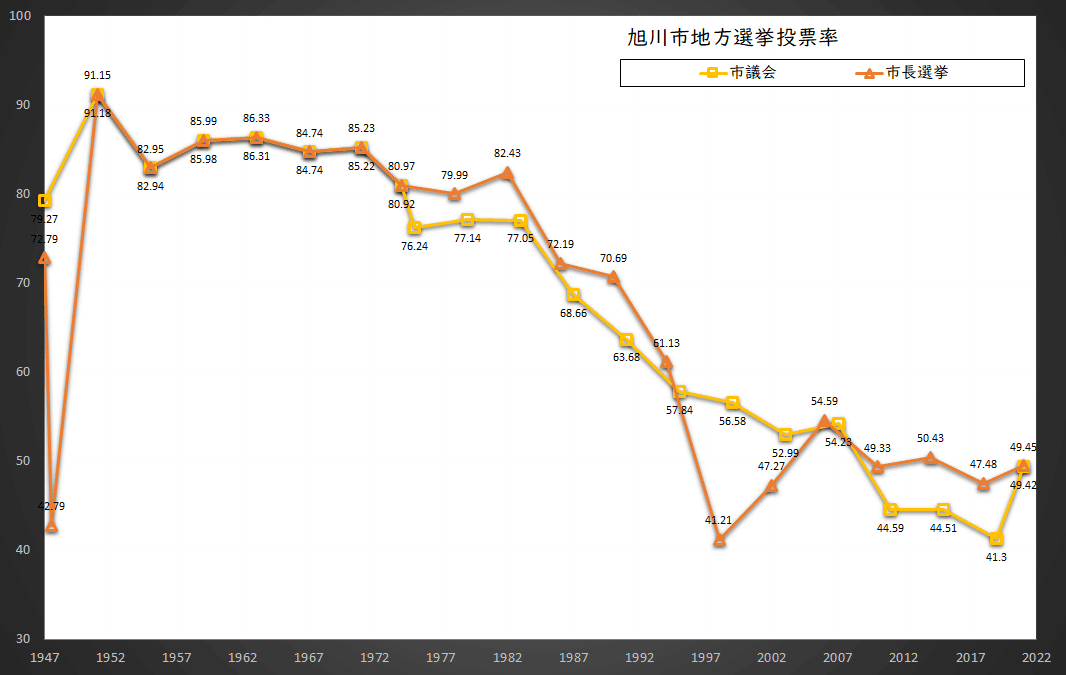

そこで注意しなければならないのは選挙における旭川市の投票率の低さである.以下の画像は,旭川市の市長選挙(オレンジ△)および市議会議員選挙(イエロー□)の投票率である.1990年年代以降急速に低下し,直近の選挙では50%を割り込む状況が続いている.

投票率の低さは,候補者個人や政党の持つ組織票の利益が過大に代表されることになる.つまり,市民の声といったときに,それは一部の層の声が大きく反映されて届いていることが少なくない.

また,市政に積極的に意見を述べたり主張する層は,政策などに強い利害関係や関心を持つ層であることが多いといえる.また,だれでも多かれ少なかれ無意識のうちに触れる情報を取捨選択してしまう.市長(だけでなく市議も)は「市民の声」を幅広く聞くことには敏感になって欲しい.

おまけ:議会は大人げない?

ところで,記事中の以下の「議会の大人げない対応」という部分に引っかかりを感じた方々がいたそうです.

市議会対応については、いじめ問題の再調査方針などをトップダウンで決めてしまうため、議会との意思疎通が出来ていない。議会側も若い市長に対して大人げない対応を取っているように見えます。本来なら審議に費やせる時間が減ってしまう。今津市長には幅広い意見を聞くためにも議会対応の改善に期待したい。

本筋はそう変わらないのですが,お話ししたこととニュアンスが少し異なるので話した内容の全体の趣旨を以下に掲載します.

市長の議会対応について議会側には何か課題などありますかとの質問に関して,

現行の自治制度では首長の権限が強く,議会には対抗手段があまりないので手続きなどの点をきちんと確認しながら慎重に対抗して行くことは一つのやり方である.

一方で市議たちは若い市長に思い知らせてやろうという気持ちは全くなかったといえるだろうか.もしあるとするならば,それは大人げない対応といえる.

議会の混乱は,本来審議に費やすべき時間や労力を,議会,職員,市長とも浪費してしまうので,市長も議会もお互いに協力し,実質的な議論をすることにコストを割くべきだ.

また,例えばいじめ問題では積極的な市長に対して抵抗する議会のような印象を市民に与えてししまっている.議会は戦略的に対応する必要がある.

という感じでした(つづく).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?