盛夏の一畑薬師で見たガンジーの言葉

一畑薬師とはどんな場所?

7月23日の昼下がりにふと思い立って数年ぶりに訪れた、出雲市小境町の山中にある一畑薬師。

臨済宗のお寺である。全く関係ないが、我が家も臨済宗のお寺(もちろん一畑寺ではない)の檀家である。

ここがある場所は醫王山と言われている。後ほど紹介するご詠歌にも詠われているように「目のくもり」が取れたということから、「目のお薬師さま」として知られている。

他にも、子供の成長の無事成長を祈念するお寺としても著名だ。

詳しくは、ここに記載の紹介を御一読願いたい。

昔はその近くに一畑パークという遊園地もあった。以下のCM動画にも出てくる「いっちばたパ~クへ行こうかな~♪」という軽快な歌を知っている島根県の50代以上の人間も多いのではないか。

子供の頃に連れて行ってもらったことがあるらしいが、よく覚えていない。そんな感じなので、パークはもちろん、一畑薬師ですら行った記憶がほぼ無かった。

そこに2019年に自分の運転で行ってみたのに続いて、今度は公共交通機関を使って行ってみた。先に結論から言っておくが、やはり、自分でレンタカーなどを借りて自力運転で行くのが望ましい。

ま、それはいいとして。

その一畑薬師の石段の麓には、門前町のようなものがあり、いくつかの店が存在する。

その中にある、その名も「もんぜん」というお店で割子そばを食した。

2019年の時も同じものを食べている。そして変わらず美味しかった。何しろCOVID-19禍が発生してからこっち、店でこういうものを食べるということをほぼしていないので、その意味でも美味しかった。

やがて、石段を登って本堂にお詣りした。最近、賽銭をキャッシュレスでも受付しているようだが、お賽銭ぐらいキャッシュレスでなくても良いじゃないか、と思ってしまう自分は古いんだろうか。

まあ、いい。

授与品をいくつか(もちろん相応の金銭は出して)いただいた。

このシャツは結構お気に入りなので、今回も購入。前回の来訪時にも買っていてバーガンディで二着目だが、他にもカラーバリエーションは多々ある。見るとわかるように背中にデカデカと「無」の文字が誇らしい。

これが今回買った方。

なお、前回のはこちら。

で、次は応援お守りらしい。市松模様がシンプルでステキ。昔、イギリスにいたスカバンドのスペシャルズみたいでカッコいい。

こちらは一期一会の縁守りとある。よくみるとイチゴが象ってある。なお、これはネットショップになかったので、リンクは載せてない。

白狐のお守りストラップらしい。白い狐といえばお稲荷さんだと思うのだけれど、何故かここにもある。良い方向にお導きいただける有り難いお守りらしい。

招き猫のおみくじ。

色によって意味があるらしく、この色は健康などの意味があるらしい。

ちなみに、大吉だった。

まあ、こういう感じのものを購入したりもした。

一畑薬師は山の上にあるということで、景色も良いし、夏時分に来ればちょっとした避暑にもなる。ちなみに、前回もほぼ同時期に来ている。

さて、本題に入ろうか。

一畑薬師でガンジーの言葉を見る

この、一畑薬師の本堂に続く階段の麓に設置してある看板というか、掲示板があるのだが、そこに書かれたこの言葉を見た。

明日死ぬと思って生きなさい

永遠に生きると思って学びなさい

その時私は、脳天から思いっ切り雷撃を喰らったような気がしてしまい、参った。

あとで調べてみると、この言葉を発したのは、かのインド建国の父とされるマハトマ・ガンジーなのだという。

この人物をどう解釈するかは人によっても分かれる部分があるだろうし、いわゆる現代史上の偉人と肯定的に捉える人が大多数だと思うが、そうでない人もいるかもしれない。

なので、その判断は個々に委ねるものとして。

兎にも角にも、ガンジーの発したこの言葉に、私は軽く衝撃を受けてしまった。それは確かだ。

思わずこういうツイートをしてしまう程度には。

人間、こうありたいものだね。 pic.twitter.com/jAZgkBddJS

— KAZZ@野良モノカキどら球月間ラスト (@kazz_kazz_kazz) July 23, 2021

そして、ガンジーの意図とはたぶん違うかもしれないし、そもそも私は画院ジーの言葉という意識もなくこの言葉に触れたのだけど、そういう前提でお話しすると、私はこんな風にこの言葉の意味を感じた。

明日にでも死ぬかも、みたいに思いつつ、精一杯人生を謳歌しなさい

反対に、永遠の生を受けたかのように思いつつ、

貪欲に多くのことを学んでいきましょう

……と。

不摂生の結果、病気でかたわになった凡百の徒であるおっさんの思い違いと嗤われるかもしれないが、実際に自分はこう感じた。たぶん、その究極の到達点というのは……

人はあらゆる面に於いて精神的に貪欲で良いのかもしれない

……という辺りへの帰結なのではないか。知的にも、生きることそのものにも、貪欲であって良いと思う。

それをガンジーが知ったらどう思うかは知らないけれど、私の乏しい知性と感性では、そんな風に読み取れた。

物欲にまみれて生きる、とかではなくて、精神的な豊かさを追求していこうじゃないか、という辺りへの邁進というか。

充実を伴って生きるって、自分の周囲にものが溢れ返った状態を指すのではなくて、精神的に満たされてるか否か、なんじゃないかと思ってしまう。

もちろん、「精神的に」というのが、あまりにも抽象的な指標だけに、それを測る度合いを示すエビデンスなどないのだろうけど、自分の感覚で、満たされているかどうかは知るしかないのかもしれない。

そう考えると、「精神的な充足度合い」を図る何かを、私たちは有しておく必要があるのかもしれない。

それは人それぞれに種類が豊富であって良い。もちろん、法律や条例、あるいは社会通念、その他の多くの決まり事から逸脱しない範囲で、という但し書きはつくのだけど。

正直なところ、物理的な充足があるかどうかはわからない。でも、現在の私の場合は、足りないものは「なければ仕方がない」と思っちゃう方なので、これはこれで何とかなるものだ。

一方、精神的にはどうか。これはいろいろ難しい。

まず、人との交流。あまり好まない性格もあるけれど、だから縁はあまり濃くない。どちらかと言えば薄い方だとも言える。

いわゆるSNSだって、濃くてホットなつながりがあるとは思わない。つきあいの長い人はそれなりにいるし、こんな私の相手をしてくれるありがたい人だと思っている。

でも、よほどのことがない限り、自分からお近づきになることはあまりないのが現実だ。

人との交流がこれだから、具体的なつながりとか、そういうものも希薄になりがちだと思う。

私にはリアルの友人はたぶんいない。知り合いはいるよ。でも、友人はいない。これは確定だ。

私の人生に潤いをくれる人もたぶんいない。でもそれは、自分がそういうものを作ろうとしてこなかったのが悪いだけの話だ。誰かを責めて何とかなるような話ではない。人付き合いが下手な私がいけない。自業自得なだけだ。

こういう人間なので、社交性のある人たちが羨ましく思うことも間々ある。本当はお世辞とか、おべっかとか上手に言えたりすれば、より円滑な人付き合いが可能かもしれない。

だけど、私はそれが苦手だ。慎重な性格故に、そんなところもあるのかもしれない。

この歳になって、いろいろ是正するのは難しいかもしれない。ただ、最近、自分よりもうんと若い人たちと交流する機会はあるので、何かのヒントぐらいはもらっておきたいな、とも思う。

そして何故か、水木しげる

水木しげるという非常に著名な漫画家がいる。既に亡くなって久しいが、鳥取県西部から島根県東部には縁の深い人でもある。

その作品も有名だし、半生を取り上げたドラマ等でもよく知られている。奥さんの武良布枝さんの「ゲゲゲの女房」は特に有名だろう。

そして、水木先生御本人の「のんのんばあとオレ」という作品辺りのつながりは、この一畑薬師でも説明されている。

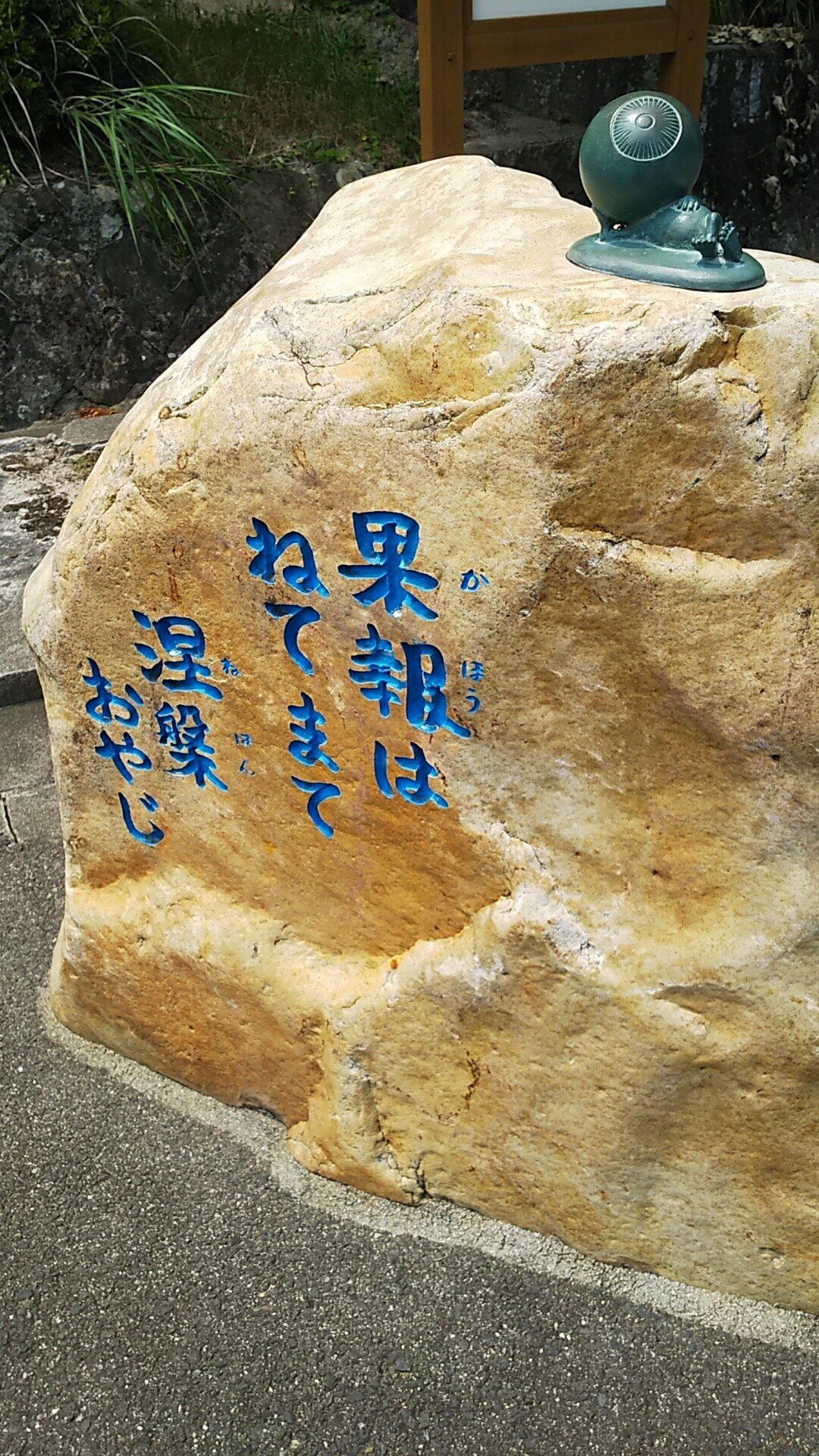

この一畑薬師にも、そんな水木しげる先生の言葉が多々ある。

一畑薬師の門前にはこういう目玉おやじ大活躍のオブジェが数点存在する。ガンジーと水木しげるが一堂に会する空間なんて、なかなか痛快ではないだろうか。

何故か、抱えているいろんなことが、途端にどうでも良く思えてしまう、そんな空間でもある。「COVID-19とか何とか、そんなもん、何とでもならあ」という心境にすらさせられる。

閑話休題。

この前、境港に行った時も何となく思ったが、水木先生にはこう、あからさまに反逆できない気がしてしまう。それは、あの先生の人徳なのかもしれないが、私にはそう思える。

私如きが屁理屈をこねて文句を言っても、あの先生なら「そうかそうか。まあ、どうでもいいだろう」と、うまく丸め込まれてしまいそうな気がするのだ。そして、それを結局受け入れてしまうであろうところまで予想がつく。

水木先生はたぶん、人生の達人なのだろうから、私みたいな青臭いガキなどには、てんで歯が立たない偉大なお人なのだろうと思う。

なお、一畑口駅からバスに乗って行ってみて初めてわかったが、駅にもこんなものがある。

関和彦さんの石碑

他に、水木しげる先生とは無関係にこういうものもある。比較的新しい印象があるので、最近建立されているのだろうが、その辺も含めて後述する。

これも良い言葉だ。古代史研究者の関和彦氏のものだそうだ。

この記事が今年の5月の記事らしいのだが、それによると4月上旬に除幕式が挙行されたとある。

前回来た時にあったなら、まず写真に撮っているはずだ。しかし、私の手持ちの写真にそれはない。

だから建立はそれ以降ということになると思うし、実際に記事を見ている限りだと、少なくとも2021年の春までに建立されたということになる。

これもまた、この一畑薬師の名物となるであろう。

ご詠歌から考える私の思い

このお寺に古くから伝わるご詠歌である。

目のくもり やがて晴れゆく 醫王山 これぞ日本 一畑の寺

この地に立つと本当に「これぞ日本」と思う。

この一畑薬師の地に立って、このご詠歌を目にして、私は改めて思う。

この国に生を受けて、良かった

……と。

こんなことを言うと、揶揄的な連中がすぐに「ネトウヨ」だの何だの言い出すことが目に見えているが、しゃらくせえし、黙ってろとさえ言いたい。

そもそもナショナリズムとか、そんな表層的なものでない、もっと心や身体の奥底から、それを思う。

多様性

今の時期、世界中からオリンピアンやパラリンピアンが集うオリンピックとパラリンピックの時期で、その開会式では特に多様性を認めてその理解を促してきた狙いだからこそ、敢えて強調しておきたい。

たかだか極東の島国のクソ田舎に生を受けてしまった、今は身体障害者として、将来の病変にビクビクしながら暮らしている私だけど、この国で何とか私らしく、精一杯自分を拡張しつつ生きている。

たぶん、これからも私は私のままで生きていく。そこに些かの迷いもない。私にはそれしかできない。

この国は、私がたまたま生まれ落ちただけの国かもしれない。

だが、私にとってとても大切な国だ。

この駄文を読んでいるあなたにも、好きなミュージシャン、俳優、歌手、お笑い芸人、アイドル、古典芸能の演者、作家、著述家、スポーツ選手や団体などがいるだろう。

私は、あなたがそれらを推すのと同じような理屈で、この日本という国を推したいだけなのだ。それはいわゆるナショナリズムではない。

概念としては、むしろPatoriotismに近いと言える。もっと言えば、上記様々な人々に対する忠誠心や愛着に近いのかもしれない。

「推し」の概念と同じようなものだ。それぐらいの気持ちで良い。何も深刻ぶることなどない。

例えば、あなたが誰かアイドルを推すとする。それと何ら変わらない心情を日本という国に抱くだけの話だ。

アイドルと国家とは違う、と言う人もいるだろう。でも、私からしたら、どちらだって大して変わらない。こじらせればナショナリズムじみた概念へと発展するのは、どちらでも同じことだ。

アイドルでわかりにくいなら、韓流タレントでもいいだろう。これも結局は同じことだ。

多様性だ何だと喧しい世の中だが、本当に多様性なんてあるんだろうか、と時々思わざるを得ないことがある。

ある人が論Aを主張する時、異論Bを問答無用で退けて腐すあるいは貶す。こういう人の口から出て来る「多様性」って何なのだと思う。

そういう光景をこれまで折に触れ、何度も目にしてきた。まったく嘆かわしいことだと思う。

そういう時は、異論Bについても「それもありでしょうが」とワンクッション置いてから、論Aについて主張するべきだと思う。

しかし、昨今、それがない。

論Aの主張は、異論Bの否定から始まってしまう。そして、如何なる場面でもそういう面がある。私はそこを大変危惧する。

改めて一畑薬師に行って思うこと

話が大きく脱線したので、そろそろ本題に戻す。

ほんのちょっとだけ、山の中の寺に行った程度で世の中がわかった気になっているだけなのかもしれないが、私はこの場所に行くと、この国に生まれてきて、本当に良かったと感じる。

確かに、行くには些か不便な場所である。でも、この国のこの地域に生きているからこそ、知ることもできる。

ガンジー(まあ、こちらは紙に書いてあるので、いつまで貼り出してあるかはわからない)や水木しげるという、私からすれば高名な人たちの言葉がそこにはある。

生きてて、行けるチャンスがあったら、またそのうち一畑薬師に行ってみたいな、と思う。

何だか随分とあれこれ大袈裟なことばかり書いてきたが、そんな私は実際のところ、何度も折に触れて申し上げているように、「楽しく、厳しく、いい加減に」人生を生きているだけだ。

偉そうにしても何らメリットがないし、故にする気もない。ただ思うがままに生きているだけ。たぶんそのうちくたばるだろう。

最後に

最後に、この一畑薬師はサッカーのついでに行く場所ではないと思うので、それも含めて時間をまとめて取ってから行ってもらいたいが、行ってそれ相応に気分が改まる場所であることは請け合っておきたい。

別に臨済宗に帰依しなくてもいい。別にそこまでの気持ちがなくても、このお寺は普通にあなたを迎え入れてくれる。寺社とはそういう場所。

信仰心なんて縁遠い私ですらそう思う。

何となく「目のやくし」の名の通り、目を見開くことができたような、そんな気分になれる場所だ、とだけは申し上げておきたい。

基本的に他人様にどうこう、と偉そうに提示するような文章ではなく、「こいつ、馬鹿でぇ」と軽くお読みいただけるような文章を書き発表することを目指しております。それでもよろしければお願い致します。