Vol.4 効率と再現性が高い/ Efficient and reproducible

2023/7/14

続いて自分が目指すバスケットボールの2つ目の柱は、

効率と再現性が高い

というものです。

バスケットボールというスポーツは「切り替えのスポーツ」で、オフェンス、ディフェンス、トランジション(オフェンスとディフェンスの切り替え)が絶えず繰り返されます。

そのため、

①効率の高いプレイを行う

ことの繰り返しが大きな成果に繋がります。

現代のアナリティクス(分析された)バスケットでは、『期待値』という言葉が使われ、日本代表もペイント外の2PTシュートよりも、3PTシュートを多用しています。代表的な例は以下の通りです。

50%の2PTシュート➡︎10回に5回➡︎10得点できる➡︎期待値は1.0

40%の3PTシュート➡︎10回に4回➡︎12得点できる➡︎期待値は1.2

となり、確率的には低くても3PTシュートを打つ方が得点は伸びやすくなります。

さらに、日本代表が目指しているように

②試行回数を増やす

ことも重要です。バスケットでは、ポゼッション(攻める回数)やアテンプト(シュートの試み)で表されます。どれだけ効率が高くても、それを繰り返す回数が少なければ成果は小さくなります。逆に効率は低いが、それを何度も繰り返すチームに負けてしまうこともあるでしょう。

試行回数を増やすということはオフェンスの回数を増やすということ、つまり試合のスピードを上げることと言えます。これはオールコートでプレイし、オフェンスはアドバンテージがあれば速く攻め切ること、ディフェンスはコートの高い位置からプレッシャーをかけ、ボールを奪う回数を増やすことと言え換えることができます。最近の日本代表の試合はオフェンスが注目されがちではありますが、自分はディフェンスに注目しています。

現在の日本代表は男子も女子も

オールコートマンツーマンディフェンス

を採用しています。サイズ的な不利を見せないようにするためであると同時に、本来の目的はポゼッションを増やし、シュートのアテンプトを増やしたいということであると感じています。

一方で、オールコートマンツーマンディフェンスは体力は消耗することも事実です。そのため、限りあるエネルギーの使い方を考えるとオフェンスは効率的に成果の出しやすいものになっていくことは必然と言えるでしょう。

①の効率の高いオフェンスと②の試行回数を増やすことは密接に繋がっています。そのような点でも、現在の日本代表は育成年代にとってお手本のような(ロール)チームであると感じています。

そして、最後に

③再現性(ミスなく繰り返しできる)を高める

必要があります。ノーマークのゴール下のシュートやオープンな3PTシュートのシチュエーションを作り出せるようになったときに、次の課題はそれをミスなく繰り返しできるか?ということです。3PTシュートを決めることができても、それがいわゆる『まぐれ』では意味がありません。それを、数回、数十回とミスなく繰り返すことができて初めて、武器やアドバンテージと呼ぶことができるでしょう。

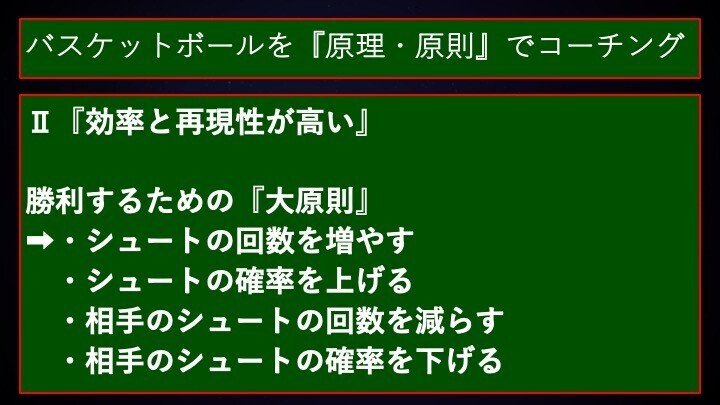

JBAで活動している鈴木良和さんの著書である、『バスケットボールの教科書1 技術を再定義する』より、バスケットで勝利するためには4つの『大原則』を重視する必要があります。

・シュートの回数を増やす

➡︎試行回数を増やす、そのために速い展開の試合にする

・シュートの確率を上げる

➡︎期待値の高いシュートを打つ、再現性を高める

・相手のシュートの回数を減らす

➡︎オールコートマンツーマンディフェンスでボールを奪う、失わせる

・相手のシュートの確率を下げる

➡︎期待値の高いシュートを打たせない、オールコートマンツーマンディフ

ェンスで時間を失わせ、余裕のあるシュートを打たせない

どれも自分なりに表現を変えたり、詳しく説明したりしてみました。

今までの話と重複する部分が多々あったかと思います。つまり、勝利するために必要なことは基本的には変わらない。『原則』は変わらないということです。

そのため、バスケットを教える順序としてまず初めに『原則』から教えることを自分は重要視しています。

Kazuya