健康と文明病 ①(炭水化物への依存)

私事ですが、この5月に狭心症で緊急入院し手術を行いました。現在、体質改善のために様々な取り組みをしている所です。今回は、「健康と文明病」と題して、現代人の健康に深く関わる生活習慣病ついて考えてみたいと思います。

文明病の登場

「文明病」が注目されるようになったのは早くも19世紀、ナポレオンに仕えた医師スタニスラ・タンシューが、当時の死亡記録を分析して、地方よりもパリのような都市部でがんが多発していることに気付いた事に始まると言います。当時はヨーロッパ全域で、がん患者が増えていたのです。そして20世紀初めには、「文明病」と言う考え方が世界中に広まって行きます。がんが最初の「文明病」だったと言うのも興味深いですね。

この背景には、帝国主義の時代、世界各地に侵略の手を伸ばし植民地化していったヨーロッパの白人が、辺境の地で昔ながらの暮らしをしていた現地人に遭遇し、彼らがヨーロッパ人を苦しめていた病気とは無縁である事実に気付いた点に有ります。ジョンJ.レイティは、著書『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』の中で次の様に述べています。

「そうした辺境の地に赴いた冒険心に溢れる医師の多くは、いわゆる原始的な人々が多くの点でヨーロッパ人より健康で丈夫であることに気づいた。当時、多くの先住民集団において、がんはまれな病気だった。例えばアメリカの国立自然史博物館の包括的な報告によると、1908年の時点で、アメリカ先住民の間ではがんは極めて稀な病気だった。ある医師は、15年にわたって2000人のアメリカ先住民を診察したが、がんの患者は一人だけだったと言う。フィジーでは、先住民12万人のうち、がんで亡くなったのは二人だけだった。ボルネオで10年にわたって診察を行った医師は、がん患者は一人もいなかったと報告している。同じ頃、ニューヨークのような都市では、がんによる死亡は一般的で(1000人当たり32人)、よく知られていた。」(『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』ジョンJ.レイティ著)

その後、イヌイット・アリューシャン列島のアリュート・北米のアパッチ・南米のヤノマミ・ミクロネシアの様々な民族・オーストラリアのアボリジニ・アフリカのクンサンなど、文明化の波に晒されていない人々の健康状態に関する研究が進み、彼らの中に、心血管疾患・高血圧・2型糖尿病・関節炎・乾癬・虫歯・ニキビなどが見られない事が明らかになって来たのです。反対に、白人の中で暮らすようになった先住民や、文明地域に移住した人々が、ヨーロッパ人と同じような幅広い健康問題を抱える様になる事も判明してきました。つまり、これらの「文明病」は、欧米人の生活習慣に根ざしている可能性が高くなったのです。

農耕革命と文明病

これに関して、興味深い事実が知られています。コロンブス到来以前のアメリカ先住民は、グレートプレーンズでバイソンを狩る典型的な狩猟採集民だったと考えられていました。ところが、コロンブスが到着した頃の北米では既に狩猟採集民は希少となっており、 アメリカ先住民の大半は定住して農業を営んでいたのです。そして人類学者が、狩猟採集民と農耕民のアメリカ先住民の遺骨を調査すると、驚くべきことが明らかになってきたのです。「狩猟採集民は背が高く、体型が整っていて、虫歯や体の歪みといった文明病の兆候は見られなかったが、農業を営んでいた先住民の骨は、全ての点で劣っていたのだ。西欧文明の波が押し寄せるずっと前から、アメリカ先住民は文明病に苦しめられていたらしい。・・・・・つまり文明病は農業と定住生活がもたらした病気なのだ」(『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』ジョンJ.レイティ著)。

実は、農耕民よりも原始的な生活をしていると考えられている狩猟採集民の方が、健康状態が良好な事は現在ではよく知られています。実際、農耕民は狩猟採集民よりも栄養状態が悪かった事が分かっています。アメリカ先住民の研究でも、「農耕民は、先住者たる狩猟民よりも食糧事情が悪かったらしく、背が低く、骨は歪んだり変形したりしていた」と言います。つまり我々の先入観とは反対に、「農業が栄養不良をもたらし」ていたのです。約12000年前頃に始まった農耕の開始(農耕革命・新石器革命)は、人口の急増と文明を誕生させ、現在の地表の至る所にまで進出した人類の大繁栄をもたらした訳ですが、一方でそれは様々な文明病を生み出し、人類の健康状態の悪化と言う代償を伴っていたのです。

政府とマスメディアの扇動により、社会に大混乱を引き起こした今回の新型コロナ騒動ですが、この様な集団感染症も、文明がもたらした災いであると言えます。「急性感染症の病原菌が蔓延り続けるためには、充分な数の人間が密集して住んでいることが必要」で、「集団感染症は、狩猟採集民や焼畑農業の集落などでは蔓延り続けることができない」のです。つまり「集団感染症は、人類全体の人口が増加し、人々が密集して暮らすようになってから初めて見られるようになったもの」(『銃・病原菌・鉄』ジャレド・ダイアモンド著)なのです。

また農業は人口密度の増加と同時に、その定住生活における排泄物による環境汚染と交易の発展が、病原菌の大繁殖を後押しして行く事になります。そして家畜の飼育は、人間との共通感染症を蔓延らす事になりました。「人間特有の病気を引き起こす病原菌には、分子生物学的に近い近縁種が存在し、それらは家畜やペットだけに集団感染症を引き起こす」。しかも「この種の病気にかかるのは、人間の場合と同様、病原菌が生き延びることができる規模の集団を維持できる群居性の動物だけ」です。ほとんどの集団感染症はユーラシア大陸を起源とするものですが、「集団感染症の病原菌は、群居性の動物が家畜化された時に、それらの動物が持っていた病原菌が変化して誕生したもの」なのです。

炭水化物の過剰摂取

文明を誕生させると同時に、文明病をも生み出した農耕革命ですが、人類のそれまでの生活様式を一変させてしまいます。一つは狩猟採集の遊動生活から定住生活への変化、もう一つは栄養の炭水化物への過度の依存です。農耕革命によって世界各地で様々な作物の栽培化が始まりますが、それらは塊茎(じゃがいも)も含めて、全て高密度の炭水化物、即ちデンプンの塊です。つまり「文明とはデンプンがもたらしたものであり、文明病とは直接的にであれ間接的にであれ、デンプンがもたらす病気」と言えるのです。今日では、米・小麦・とうもろこしの3種類の草が、人間の栄養の三大供給源となっています。これに南米のじゃがいもを加えた4種で、人間が摂取する栄養の約75%を占めると言います。この高密度の炭水化物を含む4種の作物への過度の依存が、現在の文明人を苦しめる事になっているのです。

「私たちの祖先は何百万年にもわたって、高密度の炭水化物を含まない食事をして繁栄をしてきたということだ。そして彼らの食事が低炭水化物だったのは、当時、高炭水化物の食料が存在しなかったというごく単純な理由による。その炭水化物が現在、全人類が取る栄養のおよそ8割を占めているということを考えれば、農業革命がいかに重要な影響を及ぼしたかが分かるはずだ。ここに鍵となる相関が見られる。摂取する炭水化物の量が増えるにつれて、人は炭水化物に関連する病気にかかりやすくなったのだ」(『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』ジョンJ.レイティ著)。

その典型が、糖尿病です。最初に文明病として記録された病気の一つである「2型糖尿病は、糖分と精製炭水化物の摂り過ぎがもたらした生活習慣病」であり、「それが登場した時期は、食生活に砂糖と小麦粉が登場した時期と重なる」と言います。アメリカでもわずか一世代前までは、糖尿病は珍しい病気だったのです。ところが現在では、1世代にわたって糖の過剰摂取が続いた結果、10代の子供にまで広まっているのです。

炭水化物とは 単糖を構成成分とする有機化合物で、栄養学上は糖質と食物繊維とに分けられます。食事から摂取された炭水化物は小腸でブドウ糖(グルコース)に分解され、吸収されます。「炭水化物の消化とは、典型的にはデンプンという大きく複雑な分子を糖に分解するプロセス」なのです。こうして生成されたブドウ糖はすぐ血流に入り、脳と筋肉の主要なエネルギー源となります。しかし、ここで人類は皮肉な現実に直面します。実は、高濃度のブドウ糖は生体にとっては毒なのです。驚いた事に、我々にとって不可欠の栄養素の一つが、体にとっては毒物でもあったと言う訳なのです。

「今や人間は、植物も動物も食べる雑食動物でいることさえ難しくなっている。人間は穀物に飼い慣らされて、炭水化物食動物になったという人さえいるが、それも全く根拠のないわけではない。そして炭水化物食動物のジレンマは、自らの血流が毒と見なすものにほぼ依存して生きているということだ」。そしてこの点にこそ、 文明病の最大の秘密が隠されているのです。

「ブドウ糖は極めて特殊な毒である。血流に大量にあると毒なのだ」。そのため、私たちの体は膵臓からインスリンを分泌して、血糖値を適正な範囲にコントロールし続けなければならないと言う訳です。 私達の体は、血流からこの危険なブドウ糖を取り除く為に2つの方法を使っています。一つはブドウ糖を筋肉や臓器に取り込み、ブドウ糖が幾つも連結した重合体のグリコーゲンに変えて蓄えるというものです。しかし問題は、筋肉繊維にはごくわずかなグリコーゲンしか備蓄できない点です。それはマラソン選手が1時間走れるかどうかの量で、数十グラムの糖に過ぎません。しかも、筋肉の備蓄スペースは常時ほぼ満杯になっているのです。もう一つが、ブドウ糖を脂肪に変え、腹・尻・大腿などに蓄えると言う方法です。つまり、過剰な炭水化物が脂肪を蓄積させている訳です。

実は、脂肪はブドウ糖以上に優れたエネルギー源です。細胞に取り込まれた脂肪酸は、ミトコンドリア内でアセチルCoAに変換された後、クエン酸回路(TCAサイクル)に入り大量のエネルギーを生み出す事が出来るのです。特に、持久力が必要な運動競技では、脂肪が重要な燃料となっています。つまり、細胞はエネルギー生成が可能な2種類の燃料を、状況に応じて使い分けている訳です。

ところが、ここで問題が発生します。それは、ブドウ糖が生体にとっては有毒である点です。その結果、体は有害な高濃度のブドウ糖を血流から除くことを最優先にするのです。血中に大量の糖が溢れると、分泌されたインスリンが脂肪を燃やすのを即座に停止させます。そして、細胞に脂肪を貯蔵するようにシグナルを送ると同時に、脂肪ではなくブドウ糖を燃やすように指示するのです。こうなれば、トリグリセリド(中性脂肪)の様な脂肪は血流中に滞る事になってしまいます。つまり「過剰な炭水化物、特に糖がその燃焼を妨げるために、脂肪は溜まっていく」訳です。炭水化物の過剰摂取こそが、問題の根源だったのです。「炭水化物を断てば、脂肪の問題は自ずと解決する」のです。

過去50年間、アメリカでは肥満の人が右肩上がりに増え続けています。ところがその間、タンパク質と脂質の一人当たり摂取量はほぼ横ばいだと言います。その一方で、炭水化物の摂取量だけは肥満の人数と同様に右肩上がりに増え続けていたのです。アメリカでの糖の一人当たり年間摂取量は、1700年の約2 kg、 1800年の約10 kg、 1900年の約32 kg、そして現在の約69 kg へと急増しています。つまり、問題は脂肪の摂取では無く、炭水化物の摂り過ぎに有ったのです。

また、人類はこれまでの進化の長い過程の中では、食物繊維に埋め込まれた形で炭水化物を摂取してきました。そのため、消化に時間がかかり、1日を通して少しずつブドウ糖が血流に供給されるようになっていました。ところが現在我々が摂取している、精製された砂糖・白米・小麦粉、さらには糖を水に溶かしたソフトドリンクなどは、直ちにブドウ糖に変化して一気に血流中に流れ込んで来ます。これでは、我々が肥満・高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病に悩まされる事になるのは、むしろ当然と言うべきでしょう。この様に、栄養の炭水化物への過度の依存と、血糖値を急激に上昇させる形での精製された炭水化物の摂取が、生活習慣病の激増を生み出しているのです。

コレステロール

私たちは長らく、肥満の原因が脂肪の摂り過ぎであり、「脂肪は摂るべきではない」と教えられてきました。同様に、心臓病も脂質の一種のコレステロールに原因があると堅く信じられています。健康検診では悪役の代名詞のようになっていますが、実はコレステロールは私たちの体に欠かせない重要な栄養素で、細胞膜や神経細胞の軸索を覆うミエリン鞘の不可欠の構成要素であり、性ホルモン・副腎皮質ホルモンなど様々なホルモンの材料にもなっています。実際、コレステロールは健康・長寿には不可欠の物質で、コレステロール値は高すぎても、低すぎても寿命が短縮し、血中総コレステロールが180~200 mg/dLが最も死亡率が低いと言います。

特に、脳には成人の体内コレステロール量100~150 gの約1/4が集中し、脳を含めた神経系全体ではその量は約1/3にも達します。これは、神経細胞から伸びる軸索を覆うミエリン鞘にコレステロールが大量に含まれている為です。コレステロールは軸索を覆う絶縁体として機能し、跳躍伝導と呼ばれるミエリン鞘の間をジャンプする様な特殊な伝達により、電気信号を劣化させる事なく、極めて高速かつ長距離に伝播させる事を可能にしています。ミエリン鞘のない無髄神経繊維での数 m/s 程度の伝播速度が、有髄神経繊維では伝播速度が 10–100 m/s にまで向上するのです。また活動電位の発生を、ミエリン鞘間のランヴィエ絞輪に限定する事で、エネルギー効率も大きく向上させています。 約 80%が水で構成されている脳の中で、コレステロールが絶縁体として機能する事で、電気信号を高速・確実に遠くまで送る事を可能にしている訳です。

(※ 軸索の表面全体が絶縁されている場合は、活動電位は軸索に沿って再生されず、信号が劣化してしまいます。ランヴィエ絞輪の無髄節でのみ活動電位が発生させ、信号の再生を行う事で、伝播の高速化とエネルギー効率の改善を行なっている訳です)

図1)神経細胞とミエリン鞘

脳の表面で神経細胞の細胞体が存在する灰白質に対し、神経線維ばかりの白質は明るく白く光っています。これは、ミエリン鞘に主成分として白色のコレステロールが大量に存在する為です。哺乳類の豚や牛などでは、脳総重量の2~3%がコレステロールで占められていると言います。コレステロールは、脳や神経系が正常に機能する為にはなくてはならない重要な栄養素なのです。

図2)ヒト大脳(前頭葉の一部を切除した断面の中央が白質、表層部の厚さ数mmが大脳皮質(灰白質)

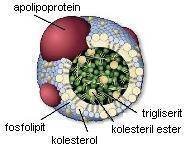

コレステロールなどの脂質は水に不溶性の為、血液中では外殻にアポリポタンパク質が埋め込まれたリン脂質のミセルに包まれた、「リポタンパク質」の球状粒子の形で血液中に存在しています。リン脂質は両親媒性で、水中では親水性のリン酸部分の頭部を外側に、疎水性の脂肪酸部分を内側にして自己組織化して小球状のミセルを形成するのです。また細胞膜は、シート状のリン脂質が疎水性の面を内側にして2枚張り合わさり、脂質二重層を形成したものです。

図3)ミセル(右)、脂質二重層(下)

リポタンパク質では、外殻に埋め込まれたアポリポタンパク質が脂質の輸送体としての機能を決めています。リポタンパク質は、電気泳動法・超遠心法によって密度の異なる主要な5種類に分類され、その内、コレステロールの含有率の高い2種類が、善玉・悪玉と呼ばれるHDL(高密度リポタンパク)、LDL(低密度リポタンパク)です。血液検査のコレステロール値は、これらのリポタンパク質を測っている訳です。また、リポタンパク質の密度はタンパク質と脂肪との構成比で決まり、タンパク質が多いほど密度は高く、粒子サイズは小さくなります。

図4)リポタンパク質のリン脂質外殻に埋め込まれたコレステロールとアポリポタンパク質

LDLはコレステロールを全身に運び、HDLは余分なコレステロールを肝臓に戻す働きをしています。つまり、悪玉コレステロールと呼ばれるLDLも、体にとって不可欠のコレステロールの必要とする器官・細胞への輸送を担っている訳で、HDL・LDLのどちらも身体にとっては不可欠の存在で、善玉も悪玉も無い訳です。また、動脈硬化を引き起こすのは悪玉と言われるLDLそのものではなく、LDLが活性酸素により酸化された「酸化LDL」と言われます。この「酸化LDL」は毒性が強く、血管を傷つけて動脈硬化を進行させるのです。

図5)リポタンパク質による脂質の輸送(左中央の球体がリポタンパク質)

さらに問題は、 LDL には大きさの違う2種類が存在し、有害なのは小さい方の LDL (sd-LDL)だけだと言う点です。ところが、血液検査ではその違いを無視して良否を判定し、安易にコレステロール低下薬を処方しています。

実は、「心臓病はトリグリセリド値から予測できる」と言います。つまり、トリグリセリド(中性脂肪)値が高く、 HDL 値が低い組み合わせが有害な LDL が多く、心臓病との関連性が非常に強いと考えられるのです。しかも、「トリグリセリド値は、摂った脂肪の量ではなく糖の量に比例して増える」のです。

また「コレステロールの多いものを食べるとコレステロール値が上がると広く信じられて」来ました。しかし、供給されるコレステロールの80%は肝臓で合成されており、食料からのものは20%に過ぎません。「コレステロールの多い食事が血中のコレステロール値に及ぼす影響はほんのわずか」なのです。一方、「高炭水化物の食事は高いトリグリセリド値、低い HDL 値、そして有害な LDL と強く結びついており、致命的なプロフィールをもたらす」と言います。結局、脂肪ではなく、炭水化物の摂り過ぎにこそ、問題があった訳なのです。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?