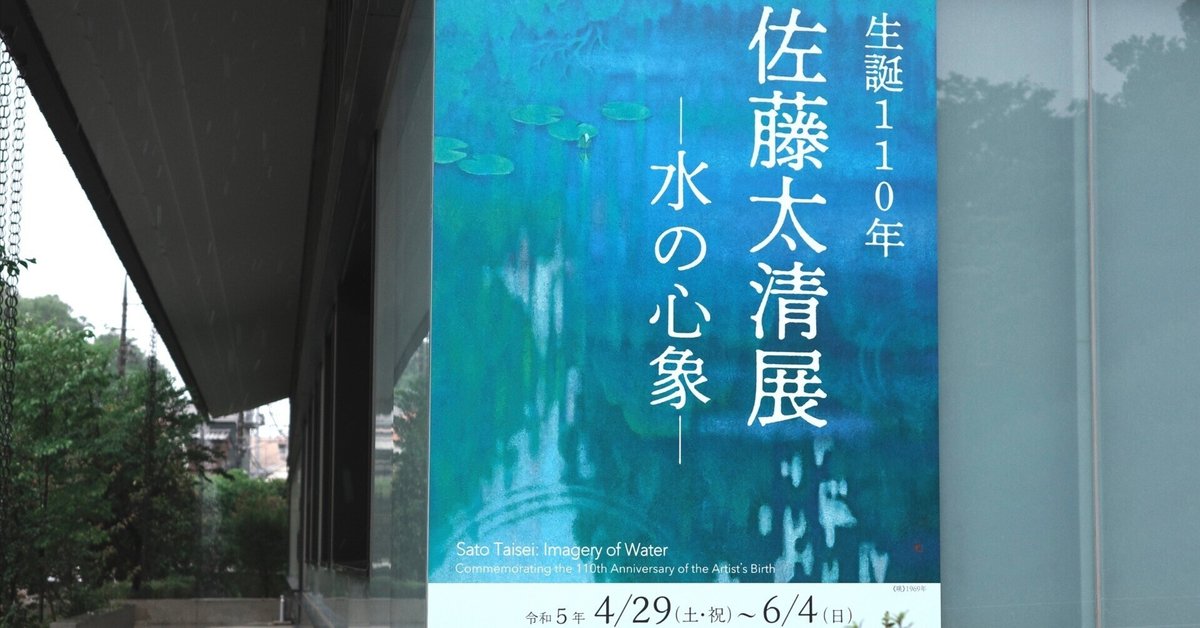

「佐藤太清展 水の心象」 その色に耽溺した記録

事前の予報を良い方に大きく外し、後半も好天が続いたGW。最終日は力を出し尽くしたかのようにしとしとと朝から雨模様でした。

風さえ吹かなければ雨の中を歩くのも好む私ですが(レインウェアを着込んで雨の屋久島や北八ヶ岳、千曲川源流域などを逍遥とするのはむしろ顔がニヤけてしまうほどの好物)、今日は身体を休める為に、大人しく美術鑑賞の日としました。

過去のnoteで度々書いています通り、私は子供の頃から美術鑑賞は好きであるものの、専門的な知識は学んだことのないただの素人。寧ろ、それを仕事にする訳ではないので、感じるままに好きか嫌いかで良いと半ば自身に言い聞かせている有様。そんな私ですから、佐藤太清氏のことは今まで存じ上げませんでした。おそらく知る人ぞ知る方なのでしょうね。。

そんな私ですが、 GWに入る前に美術展を紹介されるWebサイトで「暎(えい)」という、私がいかにも好きそうな、靄を通して水面に木々の翠が映る、大好きな東山魁夷氏の作品よりもさらに淡い森の絵画を拝見し、会期中に訪れることを決めたのでした。

GW最後の雨の日曜日。目指す展示会場は板橋区立美術館。初めての訪問です。

最寄駅は東武東上線の成増駅、或いは都営三田線の西高島平。それぞれの駅からは少し距離があり、おそらくバスもあるのでしょうが、歩くのが好きな私はせっかく初めての場所に行くのにそれはもったいないと徒歩を選択。

どうせならと往路は成増駅を起点とし、帰路は緑が多そうな公園を通りつつ三田線の最寄駅では無く、新高島平駅に抜けることとしました。

成増駅から美術館までの道は、起伏に富んだなかなかに面白い地形、合間合間に畑などもあり雨の中でも楽しめます。美術館脇は自然林のような小高い丘となっており、赤塚城という城跡とか。木々の匂いに釣られて少し寄り道。

雨に濡れた翠は艶やかで空気もかぐわしい。本丸跡は広場になっていました。

さて、寄り道をしつつ、いよいよ板橋区立美術館です。

小ぢんまりとした、清潔感あふれる簡素で綺麗な美術館。

館内作品は全て撮影禁止ですので、もちろん写真での紹介は無し。

拙い言葉だけで印象をお伝えします。自身の備忘録も兼ねて。

入ってすぐの第一室に、こちらの美術館を訪れるきっかけとなった「暎」の他、数展が飾られています。想像していたよりもいずれの作品も大きい。

ただ、「暎」を始め多くの作品を含めて残念だったのが、展示室の照明の関係か、額にはめられたアクリル板の光の反射が安っぽく、せっかく原画を見ているのに、岩絵具の質感の素晴らしさが感じられない。作品に近づいてみれば、もちろん岩絵具の筆使いが感じられるのですが、大きな作品を全景を見ようと数歩下がると、ポスターのような質感に思えてしまう。数点の作品はアクリル板がはまっておらず、その作品から受ける素晴らしい質感に明らかな差が感じられただけに残念です。

アクリル板がはまっていない作品には、近づき過ぎないように低い柵が用意されていました。全ての作品について、柵を設けて近づけないようにしてくださっても構わないので、あのアクリル板はなんとかして頂きたかった。

いきなり展示の欠点から書いてしまいましたが、展示されている作品群は、当初予想していたものよりもはるかに素晴らしく、特にその深みのある色彩に強い感銘を受け、時間を忘れて耽溺することができました。

いくつか、特に印象に残った作品の感想を並べてみます。

くどいですが文才もない素人の稚拙な駄文なのはご容赦を。。

「暎(えい)」

まずは上述の作品。

靄のかかった静謐な空間。

全体の色味は青と青に近い緑ですが、複雑な深みがある印象的な色彩。

画面の全体は水面に映る森の木々。魚が顔でも覗かせたのか、手前の水紋も柔らかい。奥には水辺ぎりぎりまで覆い茂った木々の緑陰も淡く森の霊気が漂うかのようです。

。。。ううぅむ、やはりアクリル板、邪魔。。

「罌粟(けし)」

その名の通り、一面に罌粟の花と葉が描かれた作品。

印象的なのはその色。橙色、紫色、白色など様々な色の罌粟の花が咲いているのですが、華やかであるものの落ち着きと深みのある色彩。実際にその花を見れば、派手すぎて私は好まないだろうと予想するのですが、この作品の花の色には惹かれてしまいます。構図や図案よりも色が心に留まる作品でした。

「水芭蕉」

こちらは色も構図も惹かれた作品。

この作品も空間に漂う時間は静謐。

茶系の色調の水面に咲き並ぶ水芭蕉。

光を感じさせないのに存在感の強い凛とした水芭蕉の連なりが印象的な作品でした。

「冬池(とうち)」

他の作品とはかなり作風が異なり、でも色使いは作者共通の、池の枯れた蓮を具象では無く抽象的に描かれた作品です。

色調は一見単調に見えますが決してそんなことは無く魅力的なのですが、何よりもこの作品はその抽象表現の魅力が印象的。作者の他の抽象作品ももっと見たかった。

「樹(き)」

そのまんまの作品名ですが、日の当たらない深い森なのでしょうか。

暗い色調の中、水辺近くに生える大木と、その水鏡に映る様が描かれた作品。

何なのでしょう、陰気な作品ではあるのですが(失礼)、その大木の生命力あふれる悠然とした姿が頭から離れない作品でした。

「洪(こう)」

今回の展示で一番好きな作品はこちらでした。

洪の名の通り、大水で水につかった花咲く木が画面いっぱいに大胆に描かれた作品ですが、その構図に加え、これまた木々の葉の色味の深さに惹かれた作品。

比べると怒られるかもしれませんが、山種美術館に所蔵されている速水御舟氏作の「名樹散椿」の椿の葉の色の深みと美しさに惹かれたのに近い印象を受けました。

「雪つばき」

その名の通り、赤い花咲く椿に新雪が降り積もった様が描かれた作品。

作者の他の作品と比べると、色味が少し明るすぎるのは勝手に残念に感じましたが、新雪の柔らかくしんしんと積もった風情が、雪好きの私の心に残った作品。

さて一通り作品を思い返してみて、佐藤氏の作品はやはり構図よりも淡い表現と色に惹かれるのですよね。

東山魁夷氏の多くの作品や、上述の速水御舟氏の「名樹散椿」でも度々感じているのですが、日本画の岩絵具の表現の深みを改めて痛感させられ、その色を作り出す、芸術家としてではない職人としての技を感じる時間。

そう考えていると、今回の展示で唯一撮影が許されているのが、佐藤氏が実際に使われた岩絵具の素敵な展示でした。

雨のせいもあるかもしれませんが、人もまばらなのはもったいない。

少し不便な場所にある美術館ですが、会期も6月4日までありますので訪れてみてください。

受付前に図録のサンプルが置かれていたので見ていると、展示作品以外も多く収録されている。前後期で展示替えがあるのかと質問したところ、そういう訳ではないとのこと。図録に収録されている「朝顔」という作品は原画を見てみたいと思いつつ、結局図録を購入してしまいました。まったく。。書架の収納限界をとおに超えて、図録を含む本たちがうず高く積まれている有様だというのに。。。

すっかり堪能した後、強い雨足は寧ろ木々の中を歩くのに心地よいと、首都高脇にある、おそらく武蔵野台地と荒川の境界の河岸段丘と思われる緑の中を歩きました。ただ、魅力的な緑ではあるものの、横を高速が走っているだけに、車の音がうるさい。。 私はAir Pods Pro2のノイズキャンセルをオンにしつつ、G線上のアリアを聴きながら歩きました。科学技術万歳。

翠は素晴らしかったのですが、駅に向かうには、共産主義国みたいな殺風景で無個性な団地を抜けないといけないのはエピローグとしては少し残念。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?