介護現場の人材育成についての私論(現場経験をもとに感じていること)2024/06/23(加筆修正中)

人材育成のモデルづくり2024年6月8日 19:19投稿をもとに

在宅の現場では、

・長期的に勤務していただくため

・後輩に伝えられる、知識、技術など

・成長と持続性のある組織の持つ価値

を大きく3種類の育成プログラムを検討することで、より明確化できるのではないかと考えています

①未経験もしくは経験少ない

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

③すでにサービス提供責任者や管理者

と段階を仮定する。

職員が成長できているとイメージできる構造の検討2024年6月8日 19:34投稿をもとに

育成の流れは、

採用(未経験)したばかりの方についての基本は①→②→③が基本形であるがこの業界は、いろいろな経験、いろいろな職種からの参入が多いことも踏まえると、いきなり②~スタートというような場合もあるだろう。でも②からといっても①に求められるものが十分でなければ、①や②を混在化させたプログラムを検討していく必要もあると思う

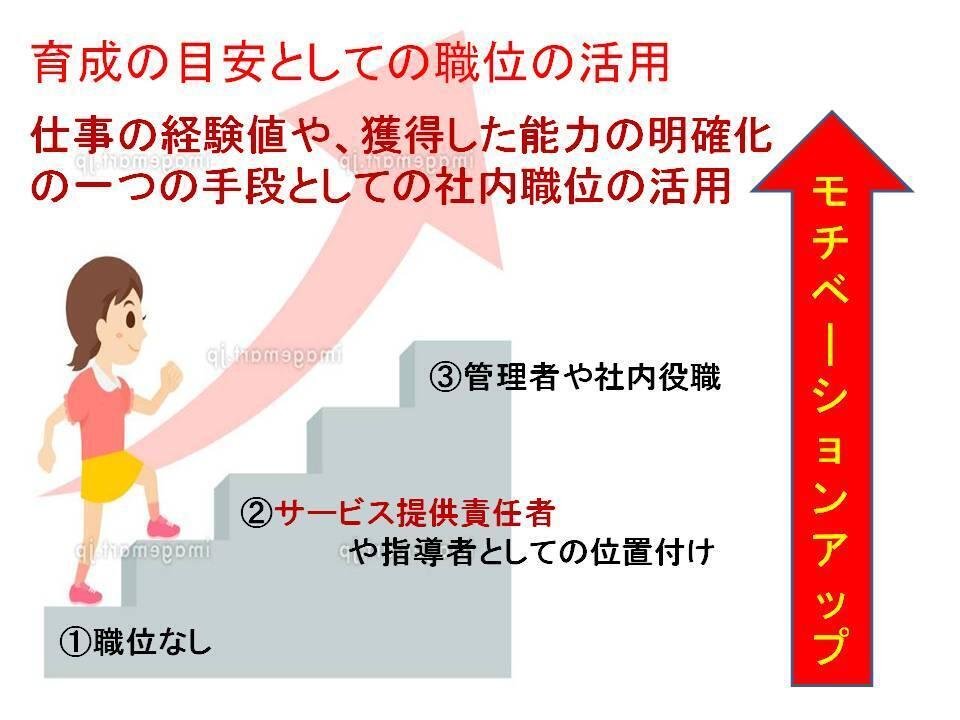

成長の実感ができるかどうかの検討2024年6月8日 19:34投稿をもとに

育成の中で、成長を実感できるかどうかの体感は

・給与(手当などでも)

・職位(給与と連動していなくても)

と連動しているとより明確化しやすい。

しかし、介護保険や各種制度の中で、

・事業所の収入は限られている

という重要な要素を無視するわけにはいかないと思います。

・職場内の役割の明確化

・職場内での成長に付与される特典で

そのステップをどう構成していくのか、どうモチベーションにつなげていくのか。が重要な要素となると思います

職員の質を決める3要素2024年6月9日 09:28投稿をもとに

自身の周囲の現場では

職員の成長を促す3要素として、

1)仕事を推進していく知識

2)仕事上必要な技術、

3)職業人としての社会性・人間性

が少なくとも必要と感じています

ですので、単純に①~③の段階とこの3要素を組み合わたパターンを検討してみる必要があると思います

本格的な話を始める前に、基礎知識の整理(その1)

・サービス提供責任者(資格要件)

サービス提供責任者に興味を持っている方が、その仕事に就くためにはどのような資格を満たせばなれるのか、気になる方もいらっしゃると思います。実は、「サービス提供責任者」という資格はありません。ただし資格要件があり、以下の資格のいずれかを取得している必要があります。

・介護福祉士

・介護福祉士実務者研修

・旧ホームヘルパー1級

以前は、介護職員初任者研修修了者かつ3年以上の介護業務の実績がある者も含まれていましたが、2018年の制度改正により要件から除外されました。もし、ネットや口コミなどで初任者研修修了者もサ責になれるという情報を目にしたら、それは古い情報ですので、注意してください。

引用元

注意しておかなければならないポイント2024年6月9日 09:33投稿をもとに

仕事を推進していく知識とはなにか

①未経験もしくは経験の少ない方

「業務上必要な知識」簡単にいうと介護の知識の事。特に今回は訪問介護のというのをつけてもいいかもしれない

と

「職場としての知識」簡単にいうと会社員としての知識の事。先に記載した通りで訪問介護の職場でというのをつけてもいいかもしれない

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

①の方々が身に着けておく知識に加えて、それぞれを「教える」という知識を身につけられているか。教えるという知識というと何かわかりにくい感じがするが、例えば、教えなければならないポイントがわかるとかがそれにあたると考えます

③すでにサービス提供責任者や管理者

③に該当する方々は、すでにベテランといわれるような人たちを想定することになるが、①②の方々と比べて十分な知識を持ち得て、十分に教えなければならないポイントを理解し、②を指導するというような立ち位置と考えます

仕事を推進していく知識(注意しておくべきポイント)

①未経験もしくは経験少ない方

採用時の資格や、どういう研修を受けてきたか(例えばヘルパー2級等や初任者研修)では、知識はある程度はあるが不十分ということがプログラム作成上の理解として必要があると思います。

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

採用時に未経験もしくは経験が少ない方については、採用時からの研修や実際のお仕事などでの知識習得を踏まえられることが前提となりますが、介護業界の大きな問題は、転職を繰り返す方々その存在です。貴重な即戦力にもなりますが、その一方で、

・知識の更新ができていない

・古い知識・前職の知識に固執する などの問題があるかもということを職場として確認していく必要があるかと思います

③すでにサービス提供責任者や管理者

この段階の方は、指導的な立ち位置や、経営や運営というような知識の習得ができているか、またそこに注力して教育ができているか。

さらなるステップアップが仕事でできる知識を習得できるかに注意を払っておく必要があると思います

仕事上必要な技術

仕事上必要な技術

①未経験もしくは経験の少ない方

まずは一般的な介護技術を身に着ける。例えば、車いすの操作、ベッドの操作、各介護場面での必要な介護技術。技術というと堅苦しい感じがするが、その手業てきなもの。

それに合わせて、訪問介護の特性にあわせた介護技術の習得

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

①で習得しておくべき技術とともに、それを「教える」という技術の獲得が必要。この技術については、実際に「教わったこと」を「教える」という流れをまずは作ってみることで、どう教えるかがわかってくると思う

③すでにサービス提供責任者や管理者

②を主に監督する立場で、かつ②や①の方々を指導するような立場に、技術面では求められるようになると思います。ですので、日々更新というような意識をもって、積極的に技術の獲得、教え方の獲得を進めていく必要があります。また、それを②や①に対して行うことにより成長をすると考えます

仕事上必要な技術(注意すべきポイント)

①未経験もしくは経験少ない方

こちらでも先に書いた、採用時の資格やどういう研修を受けてきたかと、その資格や研修をいつ受けたかにより、習得している基本的な介護技術に大きな開きがある。採用する側が持っている資格や研修修了などとは内容が大きく様変わりしている可能性も含めて考えておく必要があると思います

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

特に転職組の介護職の方について、どういう経験を積んできたのかということの理解が育成上重要になります。貴重な即戦力になりますがやはり、この面でも

・技術の更新ができていない

・古い技術、前職の技術に固執する

・訪問介護に適応した技術が実は未熟 などの問題があるかもということを職場として確認していく必要があるかと思います

③すでにサービス提供責任者や管理者

この段階の方については、いわゆる介護という面では、問題がないのが前提になるかと思いますが、「介護」については、特に訪問介護の現場では、サービス提供現場の諸条件(身体面、環境面など)で技術をアレンジする能力や、それを指導する技術が必要になるかと思います。また、先の知識の面でも書きましたが、経営や運営という面でも必要な技術(PCやIT機器を使う能力)を含む面の習得も重要な様相になると思います

基礎知識の整理(その2)

介護福祉士取得までの流れの理解(以下引用)

介護福祉士になるためには、「介護福祉士」国家試験に合格し、介護福祉士資格を取得する必要があり、資格取得のためにはいくつかのルートがあります。ここでは、各ルートの要件についてお話していきます。

実務経験ルート

実務経験ルートで資格取得を目指す場合は、以下のいずれかの受験資格が必要です。

①3年以上の介護実務経験+実務者研修の修了

②3年以上の介護実務経験+介護職員基礎研修及び喀痰吸引等研修の修了

ここで言う3年以上の介護実務経験とは、「従業期間3年(1,095日)以上かつ従事日数540日以上」のことです。実務経験については証明する必要がありますが、介護福祉士国家試験の受験申し込み手続き時に、社会福祉振興・試験センターに「実務経験証明書」を提出することで可能です。

ただし、同じ期間内に複数の事業所に所属している場合は「従事日数内訳証明書」の提出も併せて必要になります。

※従業期間:実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。(在職期間には、「産休、育休、病休」等の休職期間が含まれます)

※従事日数:雇用契約に基づき、実際に介護等の業務に従事した日数。(年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます)

実務経験ルートの場合、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、2017年4月から「実務者研修」の修了が必須になっていますが、法改正前に「介護職員基礎研修」と「喀痰吸引等研修」の両方を修了している場合は、実務経験ルートの受験要件とみなされます。

※養成校などの過程は引用先をご確認ください

基礎知識の整理(その3)介護支援専門員取得までの流れ

一定の実務経験を満たしたうえで、ケアマネジャー試験の合格と実務研修の修了が必要

ケアマネジャーは国家資格ではなく都道府県ごとに登録・管理されている公的資格です。

ケアマネジャーになるには、各都道府県で実施されるケアマネジャー試験に合格し、実務研修を修了する必要があります。この試験を受けるためには、医療福祉系の国家資格や一定の実務経験が求められます。

ケアマネジャー試験の受験要件

ケアマネジャー試験は都道府県ごとに実施されますが、受験要件は全国一律で、次のとおりです。

ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験要件

次の1または2の業務に通算5年以上かつ900日以上従事することで、介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を得られる。

(1)以下の国家資格等に基づく業務

医師/歯科医師/薬剤師/保健師/助産師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/社会福祉士/介護福祉士/視能訓練士/義肢装具士/歯科衛生士/言語聴覚士/あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師/栄養士/管理栄養士/精神保健福祉士

(2)以下の職種で該当する施設等でおこなう相談援助業務

生活相談員…特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、一部のサービス付き高齢者向け住宅)/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護予防特定施設入居者生活介護

支援相談員…介護老人保健施設

相談支援専門員…計画相談支援/障害児相談支援

主任相談支援員…生活困窮者自立相談支援事業

※2018年の制度改定により、それまで受験資格として認められていた「5年以上の実務経験を持つ介護職員初任者研修修了者」等や「10年以上の実務経験を持つ無資格者」は受験要件から削除されました

なお2020年度(第23回)までにケアマネジャー試験に合格した人の職種別の内訳を見ると、介護福祉士がもっとも多く、次いで看護師・准看護師、相談援助業務等従事者となっています。

職業人としての社会性・人間性2024年6月9日 12:09投稿をもとに

基礎知識の整理(その4)

社会性について

日常でよく言葉にされる「社会性」という言葉には、明確な定義は存在しません。「社会の一員として生きる上で求められる力」や「広く社会に通用する性質」を一般的に「社会性」と呼びます。

たとえば、コミュニケーション能力、協調性、マナーやモラルなどが社会性に内包されます。

引用先は元記事参照

協調性について

協調性とは一般的に、ただ周囲の人と仲良くするだけでなく、立場や主張が異なるメンバーとも円滑にコミュニケーションを取り、同じ目標に向かって仕事を進めることができること。何でも「はい」と言えるイエスマンや、すべてに「そうだね」と同調できる人の意味ではありません。

人間性について

「人間性」とは、人間らしさ、人間が持つ本性のことをいいます。その人が生まれたときから持つ本質を指し、思いやりの心や愛情、気遣いの心など内面のことをいいます。体型や髪型など、外見的なことを述べるのに「人間性」という言葉を使うことはありません。

職業人としての社会性・人間性(コミュニケーション能力)2024年6月9日 13:31投稿をもとに

まずは抑えておかなければならないと思うこと

職業人としての社会性、人間性については、育成でなんとかなるものと、育成で何ともならないものがあると日々感じております。介護職には、いろいろな生活歴、学歴、資格の有無、介護職以外の職歴、介護職としての職歴など様々な要因が影響していると日々感じているからです。

なので、極論ですが、理解できない人、改善できない人、育成できない人もそれなりにいるかもしれないと頭の片隅に置いておく必要があるかもしれません。

また、これも経験値から思うことですが、「あなたが介護をする」ではなく「あなたが介護を受ける」というような方も少なからずいらっしゃるということも併せて頭の片隅に置いておかなければならないかもしれません。

さらには、介護を提供する側も、着実に高齢化が進んでいます。その中で、学習意欲、成長する意欲があっても、その柔軟性を上回る高齢化による弊害もあるかもしれません

コミュニケーション能力について

介護現場は、確実に様々な専門職との連携があって成り立つ世界になってきています。そのため「声の大きな人」の論理であったり、「騒ぐ人」の論理であったりすることが、必ずしも正しかったり、通用するとは限らない業界になってきていますが、どこの業界でもそうかもしれませんが、一定数そういう方がいらっしゃいます。

しかし、現場に出れば、①未経験もしくは経験少ない方も。②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)も③すでにサービス提供責任者や管理者も、介護の専門職として

・報・連・相ができること

・スタッフ間・利用者を取り巻くチームメンバーの円滑な関係が気付けること

・スタッフ間・利用者を取り巻くチームメンバーに気遣いができる関係性と専門的な関係性を作ることができる

ということを習得していくのが、スタッフの成長過程に応じて必要になると思います

協調性について2024年6月9日 13:59投稿をもとに

介護現場は、確実に様々な専門職との連携があって成り立つ世界になってきています。そのため「声の大きな人」の論理であったり、「騒ぐ人」の論理であったりすることが、必ずしも正しかったり、通用するとは限らない業界になってきています。

それを踏まえて、事業所内でも支援現場でも「ただ周囲の人と仲良くするだけ」で、建設的な意見が言えないなどというような方はどうなんでしょう・・・

を踏まえて

・専門的な視点をもって、立場、主張の異なるメンバーとも円滑に仕事ができる

・「イエスマン」「ノーマン」はいらない

・「そうだね(賛成反対がわからないもしくは意見がはっきりしない)」とだけしかいわない人に注意が払える

・上記を踏まえ同じ目標に向かって仕事ができること

という視点を持つ職員を育成することは大切な要素だと思います

①未経験もしくは経験少ない方

は例えば、まずは、経験や知識を蓄えながら、他者の考え方、意見などに、賛同できるか、できないのかということを専門家として考えることができるようになる。

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

は、引き続き、経験や知識を蓄えながら、そして他社の考え方、意見などについて、根拠に基づいて専門家として考え、発言することができるようになる

③すでにサービス提供責任者や管理者

は、経験や知識を生かしつつ、根拠に基づいて専門家として発言することができるようになるとともに、指導を通して、職員が支援チームとしての「和」、協調性をはぐくむことができるようになるというような段階を考えてみる必要があると思います

マナーやモラル2024年6月9日 15:36投稿をもとに

基礎知識の整理(その5)

マナーとは

一般的な日常生活の中でも、例えば「テーブルマナー」と言われるものもありますよね。また就活などでは「ビジネスマナー」と言われたりもします。どちらも「マナー」と言われます。そもそも「マナー」とはどういうものなのでしょう。

”マナー=礼儀作法”のことです。似たような言葉に「ルール」があります。どういう違いがあるのでしょうか。これは”ルール=明文化された規則”です。例えばスポーツにはルールがありますよね。サッカーも何か危険な行為があれば、イエローカードが出ます。そして罰則があります。マナーには罰則はないにしても、何か損なうものがあるものです。

モラルとは

モラルが意味するのは、「倫理」「道徳心」です。良心のように自分の内側にある規範のことを意味する言葉で、外側から行動を制限するルールとは異なります。

モラル(moral)の語源はラテン語の「mores(モーレス)」とされ、地域や社会の習慣・ならわしである「習俗」「風習」という意味のある言葉です。類義語

●倫理:社会生活で守るべき道理であり、行動するときに規範とするもの

●道義:人が通るべき正しい道

●道徳:人間が従うべき正当な原理や、原理に従って行動できるよう育まれた人間の習慣

訪問介護におけるマナーやモラルとはなんだろうか

ルールを守るということも、含めてということになるとは思いますが、スタッフと職場(支援先)との関係において、当然その場面でしかるべきとされる「行儀・作法」、特に支援先では誰も見ていないという環境下でもしっかりできることが求められます。ですので、教育と実践。実践では、エラー的なことやミス的なことがこの部分では、発生していないかというようなことの確認ができる仕組みが必要かと思います

また、業務を遂行していくにあたり、特に制度を使った支援であれば、その制度ごとのルールを順守していくことが求められます。

①未経験もしくは経験少ない方

については、基本的な制度の仕組みやルールの理解と、先輩などからのチェックを受けることができる仕組み

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく)

については、①のスタッフの指導やチェックができるとともに、③にも協力した対応ができる仕組み

③すでにサービス提供責任者や管理者

については、①②段階のスタッフの指導監督育成の総合的な対応ができる仕組みが必要なのではないでしょうか。

育成期間についての目安

一つの目安として、資格を取得するということが、知識・技術などのチェックポイントだとするならば

①未経験もしくは経験少ない方 に相当する期間は1~2年以内程度

②ある程度の経験者(資格の有無はともかく) に相当する期間は2~3年程度

③すでにサービス提供責任者や管理者 に相当する期間は3~5年程度

のタイムスケジュール感で、育成を考えてはいかがでしょうか

★人間性については改めて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?