レトロでアナログだけれど新しい世界!?

これまで世代論について、あまり深く考えたことがなかった。

交遊関係にしても、年代で分けて意識することもなかったのだが、近年、Z世代という生まれた時からインターネットが当たり前だった世代の社会的影響力が、次第に増しているのだという。

日本は若者人口が減少気味だが、発展途上国とされていた国々ではZ世代の人口がとても多い。そして、アメリカでさえ、すでに総消費の40%をZ世代が占めていて、彼らが社会的に重要な地位を占めていくようになる今後、その比率がさらに増えていく見通しだという。

Z世代の特徴については、「リサーチしてからネットショッピング」、「サスティナブルな消費行動」など、いろいろな分析がなされているようだが、それらは私でも想定できることであり、私にとって意外性があって興味深いのが、エモ消費。

その具体例のイメージとして、

1.昭和レトロな喫茶店でクリームソーダを飲む。

2.フィルム付カメラを買って撮影する 。

3.被災地を応援するためにその地域の産品を購入する。

という傾向らしい。

3.は、「意味のある消費」とされ、目的意識を明確化する傾向にあるZ世代に支持されているようで、サスティナブルな消費傾向があるのと同じで、環境意識も含め、社会の中での自分の役割に対する意識が高まっているということか。

1.は、スターバックスなど世界中どこに行っても同じコーヒーチェーンは、現在の中高年以上の世代にとっては「新しさ」だったけれど、Z世代にとっては、もはや新鮮味がないということか。

2.については、LPレコードやカセットテープ音楽がちょっとした人気ということは知っていたし、富士フィルムのチェキというインスタントポラロイドカメラが全世界で、ものすごく売れているという話を以前に聞いていた。

スマホがあれば、高級デジタルカメラと変わらない写真が撮れる現在、敢えてフィルムで撮影するというのは、どういう心理なのだろう? とても興味深い。

時間的効率性を重視して(タイパ)、動画を見る際に倍速再生を行うという彼らが、効率的ではないフィルム撮影をするこだわりは、どこにある?

考えられる理由は、SNSへの投稿において、何枚もの写真から1枚選び、アプリを使って加工し、吟味した内容で投稿し、友人たちから「いいね!」をもらいたいという承認欲求がはっきりしているのもZ世代の特徴だとされるので、誰が撮っても同じように写るデジカメとの差別化というのも、あるのかもしれない。

しかし、最初は承認欲求から始まって、やっているうちに、その魅力にはまっていくことはありえる。その場合、底の浅いものは、やればやるほど魅力的になっていくということにならない。

趣味的なものとして終わるか、表現として深めていくかの分岐点は、たぶんそこにあるのだろう。

アナログは、デジタルより情報量が多いということは、以前から言われていた。

デジタルは、けっきょく0と1の信号なので、極限まで細かくしても情報の隙間があるが、アナログは連続構造なので、その隙間がない。つまり空気感のような連続したものは、デジタル記録では排除されがちだ。

それでも、アナログに記録した情報を、アナログの出力機で再現しても、その情報量の全てを出力できるわけではなかった。つまり、情報はフィルムに隠れたままだった。

現代、フィルムをスキャニングしてデジタル情報化することが、簡単にできるようになっており、さらに、そのデジタル情報を、編集加工することも簡単にできる。

そうすることで、アナログ記録に秘められている情報を、最大限に引き出すことが可能になる。

最近、小栗康平監督の『眠る男』(1996年)のデジタル4Kレストア版を観たが、フィルム上映で観ていた時と、まるで別物になっていて驚いた。とくに、日本の地方の山々の緑の諧調の美しさに息を飲んだ。

これは、小栗さんが、デジタル処理の現場に立ち会って、その編集加工のディレクションを行ったところに意味がある。

というのは、小栗さんの脳裏にあるイメージに即したビジュアルであることが大事だからだ。

フィルムで撮影していた時にも、小栗さんにはそのイメージがあった。だから、ライティングその他に細心の注意をはらい撮影を行った。そのうえで、フィルムを編集したわけだが、フィルム入力の情報量は多くても、フィルム出力の物理的限界を超えることはできず、ぎりぎりのところで、そういうものだと妥協せざるを得なかった。

しかし、今回、フィルムをデジタル化する段階で、フィルムに秘められていた情報を引き出すことができた。

つまり、フィルムのデジタル化は、単なるアーカイブのためではなく、新たな生命を吹き込む作業にもなりえる。

入力においては、フィルムの方がデジタルより勝っているが、出力においては、フィルムよりデジタルの方が勝っているようなのだ。

このことに関して、実は私は、自分では意識することなく、長年やっていたのだった。

風の旅人の創刊は2003年4月で、当時の写真家たちの作品は、全てポジフィルムか紙焼きプリントであり、このアナログ情報を入稿原稿にしていた。

しかし、印刷技術は、ちょうどデジタル製版が始まったばかりの時で、大手出版社は、品質に対する不安もあって躊躇していたが、製版コストが大幅に安くなることもあり、私は、本格的なグラビア雑誌としては日本で初めて、デジタル製版を行うことにした。

印刷会社のパートナーとして、大日本印刷と凸版印刷という大手が将来を見据えてデジタル化に取り組んでおり、この2社と話を詰めていったところ、大日本印刷が、この新しい取組に対して現場に最強メンバーを揃えることを提案してきたので、大日本印刷で、デジタル化にチャレンジすることになった。

風の旅人で掲載する日本および世界のトップクラスの写真家達の写真を用いることは、大日本印刷としても、アナログの入稿原稿のデジタル化において、貴重な経験となるという判断があった。

というのは、平凡な写真というのは、濃淡や諧調の付け方が少し変わっても見え方は大して変わらないのだが、凄い写真というのは、秘められている情報が多いからか、諧調や濃度に少し変化をつけるだけでも、見え方や迫力が大きく変わってしまう。

だから、この作業の過程において、私は、オリジナルに忠実かどうかではなく、見える世界として、どちらが味わい深かったり、迫力のあるものになるかという判断で色校正を行った。

風の旅人という一つの舞台のなかでの見え方が大事だからであり、その方針に対して写真家も異議を唱えなかった。(意見の食い違いがあれば、1、2名だが、掲載をお断りした。)

当時は、アナログ情報のデジタル化だということは意識せずに、クオリティの高いものを目指していただけだが、今思い返すと、フィルムに秘められた豊かな情報をデジタル化で引き出す作業を、一生懸命に行っていたのだとわかる。

風の旅人は、2015年10月まで50冊作ったが、後半は、プロの写真家もデジタルカメラを使う人が増えていて、その効果を最大限に引き出せている川田 喜久治さんの写真などは掲載させていただいたが、それでも最後まで、ポジやプリントのアナログ原稿の扱いが多かった。

世の中は、消費を煽るばかりのキラキラと明るいものが氾濫し、人々の好みも、その流れの中にあったが、アナログ撮影の独特の暗さというのか重さのようなものが、風の旅人の誌面に合っていたからだ。

だから、風の旅人に対する評価として、「重厚ですね」とか、「深いですね」という感想ははよく聞いた。しかし、これらの評価は、あまり嬉しいとは思わなかった。

ところが最近、ポートフォリオレビューで、立て続けに30歳前後の人がやってきて、風の旅人を、メルカリとかアマゾンの中古で買っているそうで、「カッコいい」雑誌なのでファンだと言ってくれた。

そして、彼らは、フィルムカメラで撮影して、それをデジタル処理している。

なるほど、そういう表現方法を模索している人にとって、風の旅人は、心に響くものがあるのかもしれない。

30歳前後というのは、1996年以降の生まれとされるZ世代より2、3年先ということになるが、表現に携わっているわけだから、周りの人たちより少し先を行っている可能性がある。つまり、Z世代の特徴とされるレトロやアナログなど「エモ消費」の時代の表現者だ。

しかし、単なる懐古主義だと面白くはない。

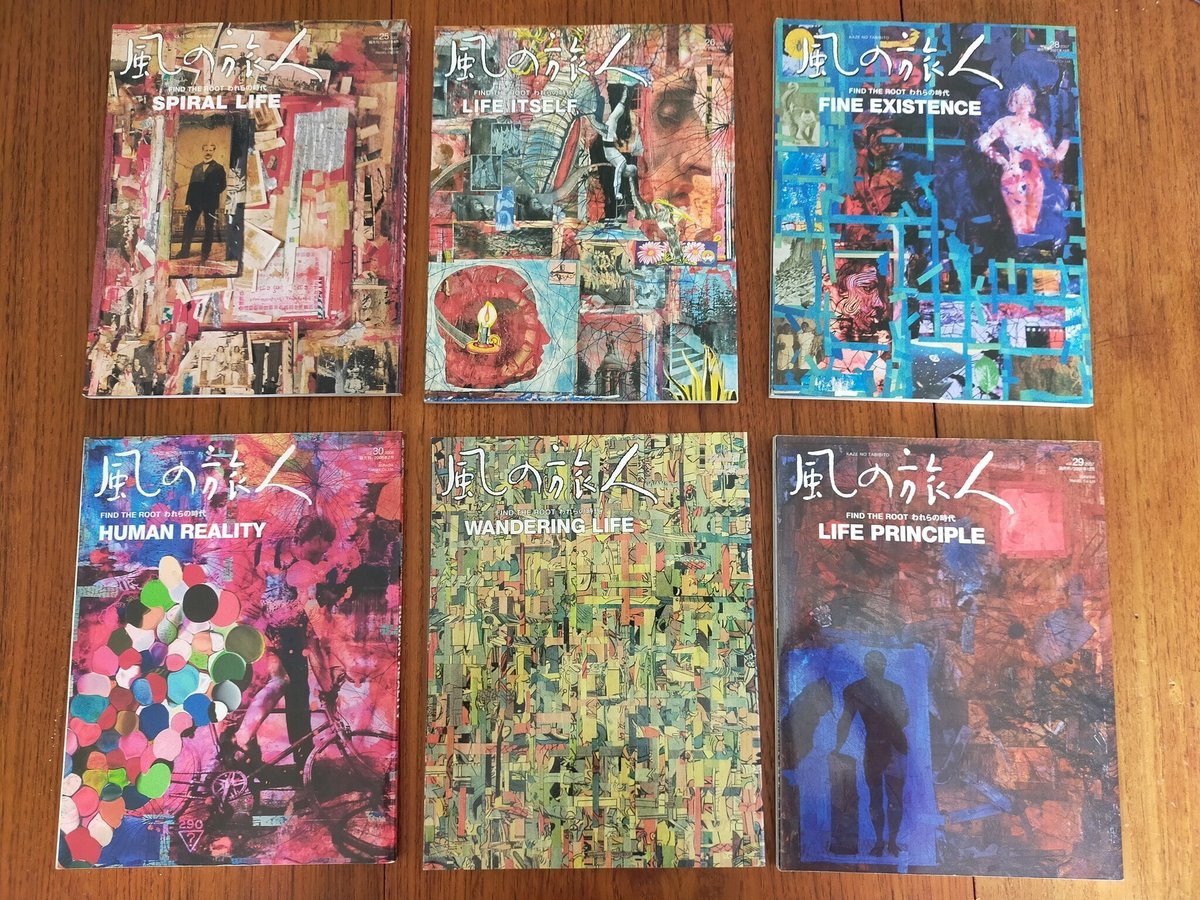

風の旅人の第25号から第30号までの表紙を作ってもらった現代美術家の大竹伸朗さんの作品が代表的だが、レトロでアナログだけれど、後ろ向きではなく、新しくて、チャレンジングで、生命力が溢れているもの。

未来の風は、そういうところに吹いているような気がする。

私は、こういうことを、今まであまり意識していなかった。

私が、この8年間、取り組んできた日本の古層の探求においても、去年くらいまでは、その世界に深く潜入することだけだった。けれど、最近、いろいろな出会いや気付きによって、古代と現代を、新しく気づいたアナログとデジタルの関係のように、対立的ではなく、補完しあえるものとして捉えられるような気がしてきた。

今年、発行する予定の日本の古層VOL.5では、これまでのように言葉を主体にしたものではなく、カラー写真を主にした写真集のようなイメージ優先のものにしようと考えている。

そもそも、私は、ピンホール写真は、8年前に始めた頃より富士フィルムのカラーのブローニーフィルム(6×9)を使って撮影していた。残念ながら発売中止になってしまったので、その後はイルフォードのモノクロフィルムを使っており、カラーが欲しい場合や、暗すぎる場所では、富士フィルムのGFXデジタルをピンホールにして使っているが、手元にある撮影写真の80%以上がカラーフィルムによるものだ。

しかし、これまで作ってきた本は、文章に軸をしていたので、写真をモノクロに変換して、モノクロ印刷で作っていた。

今回、これまで撮ったカラーフィルムの写真を、小栗さんの「眠る男」の真似ではないけれど、デジタル情報化することで色を調整して、本にしようと思って、現在、レイアウトなどを行っている。

古代世界の紹介のためではなく、未来に架ける橋にするためには何が足りないのか、何が必要なのか意識して、新たに撮影したり、ブリコラージュを行いながら、整えていきたい。

ーーーーー

日本文化と日本の祈りの本質を掘り下げる。

5月25日(土)、26日(日)、京都で、ワークショップセミナーを開催します。

詳細と、お申し込みは、ホームページにてご案内しております。

また新刊の「始原のコスモロジー」は、ホームページで、お申し込みを受け付けています。

www.kazetabi.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?